par jean | Août 30, 2012 | ARTICLES, Expérience de vie et relation, Société et culture en mouvement |

Témoignage d’une enseignante auprès d’étudiants de sections électronique, informatique.

Témoignage d’une enseignante auprès d’étudiants de sections électronique, informatique.

Hélène Delahaye est professeur de culture générale dans un IUT électronique, informatique. Elle a pour mission, d’une part de développer la culture générale des étudiants, et, d’autre part, de les préparer aux grandes demandes de communication de la vie professionnelle, par exemple préparer une synthèse de documents, rédiger une lettre de motivation pour une embauche, préparer une soutenance de stage…etc

Hélène a une formation de professeur de lettres, et, après de nombreuses années dans l’enseignement secondaire, en lycée, elle a accédé à ce poste dans l’enseignement supérieur. Au départ, Hélène a effectué des études de lettres, car elle aime beaucoup la littérature. Elle apprécie tout particulièrement la littérature du XIXè etXXè siècles, notamment le roman qui témoigne de l’évolution sociale depuis deux siècles. « C’est, par exemple, Balzac qui rapporte le passage de l’Empire à la Restauration, la révolution industrielle, l’installation des banques, la construction du monde de l’argent. Au XXè siècle, une femme écrivain, Annie Ernaux, nous parle de la condition des femmes, et, dans un livre récent : « Les années », elle retrace, à travers une sorte d’autobiographie, l’extraordinaire changement de ces trente dernières années ».

Dans l ‘enseignement secondaire, Hélène a beaucoup enseigné dans des sections technologiques. Et donc elle connaissait bien le public de garçons qu’on retrouve dans les IUT. Elle était déjà introduite dans l’université en donnant une formation pour permettre aux non bacheliers d’accéder à l’enseignement supérieur.

Les étudiants en électronique, informatique. Quelle culture ?

Hélène nous décrit le public étudiant dans les sections IUT où elle enseigne. « C’est un public composé majoritairement de garçons issus à la fois du Bac S et du Bac STI (Sciences et techniques industrielles). C’est un public qui est évidemment d’abord motivé par la technologie, et peu concerné par les disciplines littéraires. La culture de ce public est orientée avant tout vers les nouvelles technologies. Il est passionné par tout ce qui est informatique, le progrès technique en général et le sport. On peut y ajouter la musique contemporaine.Certains lisent la presse, mais surtout la presse spécialisée, technique ou sportive.

Ils sont très peu nombreux à lire des livres. Cependant, on trouve dans ce milieu de grands amateurs de science fiction, mais aussi de grands lecteurs de littérature fantastique (« Heroic Fantasy »), par exemple : J K Rowlings (Harry Potter), Tolkien… Ces lecteurs sont en même temps passionnés par l’informatique. Je me rappelle un étudiant assez original venant de STI, excellent en informatique, amateur de « Fantasy », toujours en train de lire entre deux cours et, en même temps, toujours premier dans les concours d’écriture poétique. Souvent ces lecteurs aiment également la philosophie et expriment une réflexion sur le monde et des interrogations sur l’existence. Cette minorité n’est pas négligeable, puisqu’ils représentent du cinquième au quart d’un groupe. J’essaie de m’appuyer sur leurs motivations pour entraîner le groupe, et, de toute façon, ils sont en général tous volontaires pour les exercices de communication et d’expression.

Par ailleurs, l’ensemble des étudiants est très ouvert à la langue anglaise et à la culture anglo-saxonne.. Par exemple, ils regardent beaucoup de films américains en vo et ils connaissent beaucoup de choses sur le cinéma. Et d’autre part, ils écoutent beaucoup de musique anglophone. Plus généralement, ils s’intéressent aussi à la vie politique et économique des Etats-Unis et des pays anglophones. Par exemple, l’année dernière, j’ai étudié avec eux un article sur Steve Jobs et je me suis aperçu qu’ils connaissaient très bien le fonctionnement de la société Apple.

D’autre part, en région parisienne et dans les grandes villes, la moitié des effectifs de ces sections est issue de l’immigration et quelques uns viennent directement de l’étranger (chinois, africains, marocains). Souvent, ils sont très motivés par le sport, notamment le football.

Propositions d’enseignement

Hélène nous dit comment elle oriente actuellement son enseignement.

« Il y a d’abord une réflexion sur le monde actuel et notamment sur leur domaine de spécialité .

Par ailleurs, je cherche à développer toutes les qualités d’expression écrite et orale pour leur donner une meilleure chance professionnelle. Bien sûr, il faut revoir tout ce qui est syntaxe, grammaire, orthographe parce que c’est souvent leurs points faibles .

Par ailleurs, ils sont très doués pour tout ce qui est exercice de créativité. Par exemple, si on fait des exercices de créativité théâtrale, ils sont toujours volontaires et productifs. De même, à l’écrit, quand il s’agit d’écrire de très courts écrits poétiques, ils sont très créatifs. Pourquoi cette créativité ? Peut-être parce que cela a un rapport avec leur interactivité dans la culture internet.

Je les aide également à rédiger des rapports. Un exercice important est la synthèse de documents.

Dans les salles de travaux pratiques, ce public étudiant est habitué à travailler en équipe par deux ou quatre. Et cette capacité de travailler en équipe peut également s’investir dans l’enseignement de l’expression et de la communication. Ils aiment bien travailler en groupes autonomes et rendre ensuite leurs travaux ».

Comment cet enseignement est-il perçu par les étudiants ? « Pour certains, c’est superflu. Pour certains autres, c’est une détente. Mais la majorité des étudiants a conscience que les entreprises demandent, au delà des compétences techniques, de bonnes capacités d’expression écrite et orale. Par ailleurs, les étudiants savent aussi qu’une bonne culture générale et un recul par rapport à la technique est valorisée en entreprise ».

Hélène apprécie son rôle d’enseignante. « Si ce public est parfois assez « remuant », il est aussi très attachant. Il est agréable de communiquer dans ce cadre. C’est un public qui a beaucoup d’humour, qui est souvent jovial, amical. Dans les réunions d’anciens élèves, il est agréable de les revoir et d’évoquer de bons souvenirs.

Contribution d’Hélène Delahaye.

par jean | Août 26, 2012 | ARTICLES, Société et culture en mouvement |

La vision de Jean Viard sur le potentiel français.

La vision de Jean Viard sur le potentiel français.

Dans un livre récent : « Nouveau portrait de la France. La société des modes de vie » (1), le sociologue Jean Viard, à la suite d’autres travaux témoignant d’une approche originale, nous présente une analyse de la mutation de la société française.

La crise bat son plein et assombrit notre perception de l’avenir, et, on le sait par ailleurs, les enquêtes d’opinion font apparaître chez les français un pessimisme plus marqué que dans d’autres pays. Aussi l’analyse de Jean Viard est bienvenue, car elle apporte des éléments stimulants pour notre réflexion et notre compréhension.

Jean Viard rejoint d’autres analystes qui, au cours des dernières décennies, ont étudié la transformation de la France : Jean Fourastié (2) et Joffre Dumazedier (3), Henri Mendras (4) et Michel Serres (5). Et, comme eux, il met en valeur l’ampleur des changements en cours, mais aussi des acquis considérables que nous avons parfois tendance à oublier.

Ainsi, par exemple, notre espérance de vie a augmenté de vingt cinq ans au XXè siècle. « Cette vie en plus » qui avoisine en moyenne les 40 % par rapport à la génération de 1900 est en partie due à une formidable réduction du travail et de son usure sur le corps » (p 14).

Expansion du temps libre

De fait, une transformation fondamentale s’est opérée dans la répartition du temps. « Là où en 1900, pour la très grande majorité des citoyens, le travail et le sommeil occupaient 70% du temps de la vie, ils n’occupent plus ensemble, en 2011, que 40% » (p 15). L’augmentation de la vie se conjuguant avec la réduction du temps de travail, un genre de vie radicalement différent est apparu. « Nous sommes passé de cent mille heures disponibles, hors sommeil et travail, à environ quatre cent mille pour soi, sa famille, ses temps libres, sa culture, ses engagements et ses voyages… Cette multiplication par quatre du temps disponible, hors sommeil et hors travail, est l’information essentielle. Dans cette dilatation du temps à faible contrainte se tient la révolution temporelle que nous vivons sans en être totalement conscients » (p 32) ;

La culture du temps libre.

Dès lors, la culture du travail demeure, mais perd sa prédominance. Son influence persiste dans certains contextes et dans certains milieux, mais partout, elle doit tenir compte de la culture nouvelle qui s’est développée et se développe dans le temps libre. Cette culture nouvelle engendre une nouvelle manière de vivre et de penser. « Aujourd’hui, la société a deux maîtres : le travail bien sûr, mais aussi à part quasi égale, le temps de non-travail. Ces deux maîtres luttent, s’associent, s’opposent pour construire la société, favoriser la productivité… modifier les codes et les normes, définir les espérances et les exclusives, favoriser telle ou telle région, telle ou telle cité » (p 9). « Si les liens issus du travail sont encore nourris de la culture hiérarchique et collective particulièrement prégnante en France, ils sont appelés de plus en plus à tenir compte de la culture du temps libre où les liens sont auto-organisés et souples » (p 42).

La culture du temps libre qui se déploie dans ce que le sociologue Joffre Dumazedier avait appelé « la civilisation des loisirs » s’inscrit dans une nouvelle répartition des temps sociaux, mais aussi dans le jeu d’une autonomie qui s’exerce dans un ensemble de changements techniques et sociaux qui se traduisent par une grande mobilité.

Ainsi, Jean Viard évoque une « civilisation des vies complètes » où quatre générations évoluent ensemble, une civilisation avec les « vieux présents » et les « bébés vivants ». Cette explosion de l’espérance de vie en trois ou quatre générations est le plus beau progrès des sociétés modernes… »

Notre société est aussi une « société de mobilité des individus dans l’ensemble de leur champ d’activité et d’existence y compris, pour une part, en matière de convictions et d’engagements. Nous sommes devenus multi-appartenants dans un monde qui s’est arraché dans la douleur aux systèmes collectifs d’appartenance » (p 29).

Et, de même, « le lien social se privatise au fur et à mesure que le temps se privatise et que les normes et le valeurs inventées pour vivre ce temps libre réorganisent notre culture. Le lien social lie aujourd’hui des individus autonomes, mobiles, acculturés à l’absence, en risque permanent, il est vrai, de solitude. Mais libres aussi » (p 39).

Cette nouvelle culture du temps libre se manifeste aussi en terme de réseaux. « Nous avons chacun des réseaux de relations multiples intra et extra familiales qui ont, peu à peu, submergé les liens rares et régulés du monde d’hier. Et le cœur de ce réseau de relations, c’est l’affection sous toutes ces formes et le « faire ensemble des chose différentes », ce qui est de plus en plus le modèle de la famille tribu » (p 41).

La culture du temps libre participe à une transformation des représentations, des attitudes, des comportements. C’est une transformation de grande portée. Ainsi, nous dit Jean Viard, cette nouvelle culture « joue également avec le recul de la force comme système de domination du travail, de la politique et des femmes (ce qui est le grand regret des droites extrêmes). Cette nouvelle société est par nature paritaire et métissée, même si elle peine à advenir » (p 50)

L’avènement de la mobilité.

En 1950, une personne parcourait en moyenne chaque jour cinq kilomètres. « Cinq kilomètres, c’est un monde du voisinage, de l’interconnaissance, du contrôle social de chacun… C’est un espace social dense… c’est un groupe fortement uni par un nous dans lequel la bataille de chacun consiste à se créer une parcelle de je… » (p 60-61). Aujourd’hui, la situation est complètement différente. Une personne parcourt en moyenne chaque jour quarante-cinq kilomètres (p 61). La majorité de ces déplacements est maintenant lié au temps de loisir. « Nous sommes entrés dans une période de « mobilité généralisée ». Des flux migratoires nouveaux apparaissent. Ainsi, beaucoup de jeunes, lorsqu’ils se stabilisent, recherchent une maison avec jardin peu éloignée d’une ville de province. C’est le mode de vie qui est le choix premier. De même, les jeunes retraités sont attirés vers des villes technologiques et culturelles comme Montpellier ou Nantes » (p 67).

Ainsi, nous sommes « face à une mobilité dominante, parfois plus subie que choisie » (p 69). « Demeure une forte part de la société qui n’a pas vécu ce basculement et qui tend à se replier dans des formes d’appartenance traditionnelles » (p 65).

Cette expansion de la mobilité modifie l’usage et la représentation de l’espace. Jean Viard évoque l’importance croissante du logement et les nouvelles requêtes envers celui-ci. « La question du logement est essentielle dans l’évolution des codes sociaux et dans leur démocratisation » (p 71-81).

Et, de même, notre représentation et notre usage du territoire ont complètement changé. C’est un « territoire en réseaux ». La mobilité physique se conjugue avec une « mobilité virtuelle de masse ». Une géographie nouvelle s’est mise en place. La ville a changé de visage. Depuis vingt-cinq ans, « elle se reconstruit comme espace de promenade, de divertissement et de rencontre » (p 92). C’est Paris Plage, le retour des tramways et le Vélib. Mais cette évolution n’est pas réservée à Paris. Elle se manifeste quasiment partout. Et, de même, les rapports entre l’urbanité et le monde vert ont changé (p 100-109). « On ne peut plus penser en terme de société urbaine et société rurale, ni d’ailleurs en terme de Paris et de province » (p 102). Il y a un étalement du tissu urbain. Jean Viard évoque ainsi une « ville nuage ». Les « extra urbains », « les habitants qui ont fait le choix de quitter l’urbain central » (p 102) se multiplient. Ils s’installent dans la France des villages, des campagnes, des bourgs et des petites villes. Alors la taille et la densité de chaque aire urbaine augmente. « Lorsque nous pensons « urbains et extra urbains », écoutons le mouvement, les représentations et les trajets, car tout cela fait système, chaînes et réseaux ».

Une dynamique nouvelle à accueillir et prendre en compte.

Pour progresser, nous avons besoin de prendre conscience des représentations du passé qui nous empêchent de voir le présent dans sa réalité et d’agir en conséquence. Le livre de Jean Viard nous montre combien les dynamiques nouvelles appellent des changements que nous ne pouvons pas mettre en oeuvre lorsque nous sommes prisonniers des représentations du passé. « Trop souvent aujourd’hui, on pense et on agit la société avec une vision issue du monde d’hier » (p 19). Cela vaut pour l’économie comme pour la politique. Dans des champs très variés, Jean Viard ouvre notre regard sur les transformations dont il faudrait tenir compte pour agir avec pertinence. En voici quelques exemples.

Une compréhension des nouvelles orientations du travail fonde une réflexion prospective concernant la politique économique. On ne peut plus confondre aujourd’hui travail et production de biens. « 40% des emplois sont occupés par des gens qui s’occupent des autres : enseigner, soigner, divertir. Là est la vraie novation de nos sociétés. L’énorme investissement en éducation et en santé que nous avons fait au XXè siècle est la cause profonde des nouveaux équilibres à l’œuvre. Ensuite 30% environ des emplois gèrent la logistique de la société (commerce, sécurité, transport, politique et administration), 10% travaillent l’espace (agriculture, urbanisme, logement) et moins de 20% produisent des objets. Autrement dit, 70% des emplois sont liés aux habitants et, donc, accentuent les flux migratoires» (p 174).

Un phénomène nouveau est apparu. La recherche d’un genre de vie attractif est devenue moteur. Les entreprises sont progressivement amenées à suivre le mouvement. « Quand on étudie les migrations nationales en France depuis les années 1960, il ressort nettement que les régions touristiques attirent à la fois plus de nouveaux habitants que les autres, et plus d’entreprises dans les nouveaux secteurs économiques » (p 142). L’économie se déploie vers les zones de consommation et vers les grandes régions de tourisme. « Certaines villes comme Lyon et Lille ont su remarquablement se repositionner dans cette nouvelle géographie… Mais le plus surprenant est la puissance nouvelle des régions du soleil : Nice, Grenoble, Aix, Montpellier, Toulouse… « (p 143-144). « Les régions du sud, puis de l’ouest deviennent des pôles high tech considérables » (p 157)).

Dans cette perspective, « le tourisme est au XXè siècle un des éléments décisifs de restructuration de l’image des territoires et de leur attractivité « post- touristiques ». Et de même, le dynamisme des grandes villes françaises est lié pour une part à leur politique de mise en valeur de leur patrimoine culturel et de leurs ressources touristiques. « Réfléchissons à ce rôle du tourisme si peu étudié dans la mise en désir des territoires. Comprenons qu’après les mines, les usines et l’administration d’état au XIXè siècle, le tourisme est au XXè siècle, un des éléments décisifs de restructuration de l’image des territoires et de leur attractivité « post-touristiques ». (p 84).

La prise de conscience des orientations nouvelles peut guider une politique économique. Elle est indispensable pour concevoir une organisation politique en phase avec la manière dont la vie se déroule aujourd’hui.

Effectivement, on constate l’inadaptation des structures administratives et politiques héritées du passé et, en particulier, de la France rurale. « Les cadres territoriaux et mentaux issus du mythe paysan français ne servent plus qu’aux élus et à l’administration » (p 180). « Si la gestion des villes s’est renouvelée, les difficultés du monde extra-urbain et des banlieues appelle « une réforme territoriale puissante » (p 108). Et, bien sûr, ce qui reste du modèle centralisé et jacobin est complètement dépassé. Il est même parfois court-circuité si l’on constate avec Jean Viard que « le local est maintenant en lien direct avec le global ». « La société locale est immédiatement mondiale, là où le centre post-jacobin est souvent encore empêché dans une logique centre/périphérie qui fleure bon son Richelieu » (p 134).

Jean Viard consacre un chapitre aux « transformations de la cité politique ». Il esquisse un ensemble de propositions. Il nous appelle à un regard nouveau ; « Nous n’avons pas su réorganiser la politique, pour que le gouvernement de la cité soit en harmonie, en écoute des attentes, des individus mobiles… » (p 186). Le danger du repli, du rejet, de l’ethnicisme et du souverainisme est bien là. Nous sommes appelés à « inventer des cadres et des règles pour une cité politique nourrie de liberté individuelle, de multiplicité des objets et des expériences, de discontinuité , de besoin de vie romanesque » (p 186).

Un horizon pour la France.

Ce livre est excellent. Jean Viard pose un diagnostic sur l’état de la France. Il montre les problèmes et les dangers, mais il ne s’y attarde pas, car ses constats et ses analyses nous aident à comprendre les dysfonctionnements. Il met en évidence les transformations radicales qui sont intervenus dans notre pays au cours des dernières décennies. Il nous décrit une dynamique nouvelle qui se manifeste dans des modes de vie différents. Et, face au pessimisme ambiant, Jean Viard esquisse des propositions et montre le potentiel de la France. Il met en évidence les atouts de notre pays : Paris, la grande « ville monde », des villes dynamiques, des ressources touristiques considérables, un art de vie attractif. Jean Viard fait apparaître un ensemble de capacités qui fonde une politique de développement.

Bien sûr, il y a des difficultés, il y a des drames. Oui, il y a la montée du chômage et des inégalités, de la souffrance sociale et de l’exclusion. Mais « la faiblesse de l’analyse de la créativité de la société depuis un quart de siècle a contribué à diffuser dans l’opinion l’idée, fausse, que la pauvreté a augmenté et qu’elle est notre avenir probable… Car si on n’éclaire pas le mouvement de la société, chacun ne voit plus que ce qui se déstructure et, au lieu de mettre son énergie à accompagner, renforcer et diffuser le mouvement, chacun s’enferme dans une vision noire… » (p 197). « Il nous faut sortir des imaginaires de la chute qui nous ont envahis et redécouvrir les forces de vie aussi à l’œuvre dans le présent » (p 22). La France peut entrer dans ce monde nouveau en étant elle-même. « Demandons-nous pourquoi les autres viennent autant chez nous et bâtissons notre position économique dans la mondialisation à partir de ces désirs là » (p 194).

On peut contester tel ou tel point ou estimer que l’analyse néglige certains aspects. Cet ouvrage va-t-il assez loin dans l’analyse de l’origine, du parcours et des conséquences d’une culture traditionnelle individualiste et défensive qui engendre la défiance ? (6). Et comment aider les groupes économiquement et socialement enfermés dans des conditions anciennes de vie à entrer dans une nouvelle étape ? Mais ce livre apporte un message tonique. Il est publié dans une série intitulée : « L’urgence de comprendre ». Oui, il y a urgence de comprendre en sachant que la compréhension engendre ici une intelligence des situations et une vision, source d’encouragement et de dynamisme. Le livre de Jean Viard nous aide à percevoir la réalité sociale dans laquelle nous vivons. Partageons cette lecture qui contribue à éveiller notre intelligence collective.

J H

(1) Viard (Jean). Nouveau portrait de la France. La société des modes de vie. L’aube, 2011 (Monde en cours). Ce livre court (200p) et très accessible peut être l’objet de cercles de discussion. Sociologue, économiste de formation, Jean Viard dirige également les éditions de l’aube.

(2) Economiste, Jean Fourastié a mis en évidence les modalités de mutation économique intervenue après la seconde guerre mondiale : « Les trente glorieuses. La révolution invisible de 1945 à 1976 » (Fayard, 1979) (réédition en livre de poche). A côté de l’évolution du niveau de vie, il a mis l’accent sur la notion de genre de vie et a développé une réflexion philosophique à propos de l’évolution des mentalités.

(3) Sociologue et militant de l’éducation populaire, Joffre Dumazedier a été le pionnier de la sociologie des loisirs. Un classique : « Vers une civilisation des loisirs » (Seuil 1962)

(4) Sociologue de la vie rurale, Henri Mendras a ensuite étudié les transformations de la société française. Il a publié, entre autres, un ouvrage essentiel pour comprendre l’évolution de notre société : « La Seconde Révolution Française : 1965-1984 » (Gallimard, 1988)

(5) Michel Serres est un philosophe réputé qui réfléchit à la mutation de la société. Un essai éclairant comme réflexion sur l’évolution dans le long terme. : « Temps des crises » (Le Pommier, 2009)

(6) Sur le site de Témoins : « Défiance ou confiance. Quel style de relation ? Quelle société ? » http://www.temoins.com/societe/defiance-ou-confiance.html

Sur ce blog, on pourra lire également une mise en perspective du livre de Jérémie Rifkin : « La troisième révolution industrielle » : https://vivreetesperer.com/?p=354

par jean | Août 20, 2012 | ARTICLES, Expérience de vie et relation, Société et culture en mouvement |

Eviter les décisions absurdes et promouvoir des choix pertinents

La contribution de Christian Morel.

Les grands accidents qui engendrent le deuil et le malheur sont-ils une fatalité ? Pourraient-ils être évités ? Dans quelle mesure, les représentations et les comportements des hommes sont-ils en question ? Dans un nouvel ouvrage sur « les décisions absurdes « (1), le sociologue Christian Morel nous apporte des réponses à ces questions. Oui, les grands accidents sont pour une part engendrés par des erreurs humaines. Ces erreurs sont le produit d’un ensemble de dysfonctionnements à la fois dans les modes de pensée et dans l’approche collective des problèmes. Oui, une intelligence collective bien conduite peut nous permettre d’éviter des catastrophes, mais aussi, à fortiori, nous aider à améliorer la vie sociale.

La réflexion de Christian Morel s’appuie sur de nombreuses études de cas qui nous font entrer dans le vécu de situations périlleuses. Ces exemples sont particulièrement évocateurs et les enseignements qui s’en dégagent nous permettent de comprendre de l’intérieur les processus de prise de décision. A partir de cette analyse, Christian Morel peut mettre en évidence de grandes règles, des « métarègles » qui permettent de développer la fiabilité des actions humaines. Il entend par là « des principes généraux d’action ainsi que les processus maîtres et les modes de raisonnements communs qui forment une culture amont, ou modèle, de la fiabilité et sont indispensables à la fiabilité des décisions en aval » (p 13-14). Les erreurs sont fréquentes. L’auteur nous en donne un exemple spectaculaire. « Sait-on qu’aux Etats-Unis, quarante fois par semaine, des médecins se trompent d’individu ou de zone corporelle lors d’une intervention chirurgicale ?… Ce seul exemple en dit long sur la propension à se tromper dans l’exercice des activités humaines » (p 11).

Dans un précédent ouvrage (2), Christian Morel avait déjà identifié et analysé les mécanismes qui conduisent individus et organisations à produire avec constance des erreurs radicales et persistantes ». Derrière ce que l’on attribue trop souvent à la fatalité se cachent en réalité des décisions dont l’homme est seul responsable » (p 13). La bonne nouvelle, c’est que « certains acteurs sociaux ne restent pas inactifs devant leur penchant pour les décision absurdes. Ils cherchent des solutions et les mettent en œuvre ». C’est le cas par exemple de l’aéronautique. Et les chercheurs apportent leur contribution. Ainsi les sociologues de l’école américaine dite des HRO (High reliability organisations : organisations hautement fiables) ont étudié comment fonctionnent les organisations exposées à de très grands risques. « Des catastrophes, telles que celles de Three Mile Island, de Tchernobyl, de la Nouvelle Orléans ou de la navette Columbia après celle de Challenger ont conduit à considérer que le combat livré aux décisions absurdes nécessitait des solutions d’ordre sociologique et non uniquement technique. Des activités de loisir, comme le ski hors-piste confronté aux risques d’avalanche ou l’alpinisme en viennent à adopter des principes de fiabilité de la décision proches de ceux de la culture aéronautique » (p 13). La prise de conscience de ces phénomènes et le mouvement de la recherche ont pris de l’ampleur au cours de la dernière décennie. Il y a bien sûr de nombreux retards dans les mentalités, mais l’auteur peut dédier son livre « aux femmes et hommes de l’aéronautique, des professions de santé, de la marine, des forces sous-marines, de la protection civile, des sports de montagne, de la production nucléaire d’électricité, des industries mécaniques et de la production théâtrale, dont le retour d’expériences heureuses ou difficiles ont nourri ma réflexion »

Dans cette mise en perspective, nous rapporterons brièvement quelques études de cas présentées par l’auteur et nous ferons part ensuite des méthodes de pensée qu’il nous propose.

Situations en mouvement

Dans la première partie de son livre : des décisions absurdes aux décisions fiables, Christian Morel nous présente l’évolution de la situation de plusieurs secteurs d’activité : l’aviation, la marine nucléaire, la chirurgie, les randonnées en haute montagne, diverses organisations du théâtre du Splendid à Renault.

Pour l’aéronautique, les erreurs de décision se révèlent souvent dévastatrices. « Cela l’a conduite à inventer des modes d’organisation novateurs comme la collégialité dans le cockpit, la non-punition des erreurs et la formation systématique aux facteurs humains » (p 23).

Plusieurs enquêtes ont mis en évidence la manière dont des excès de hiérarchie dans le cockpit pouvaient engendrer des accidents en empêchant un véritable esprit d’équipe de s’exercer ainsi que l’intelligence collective qui en est le produit. A cet égard, les résultats de la recherche sont spectaculaires. Les avions de ligne sont pilotés par un équipage comprenant deux pilotes : le commandant de bord et le copilote. Or, une enquête américaine concernant trente-sept accidents d’avion a montré que dans trente des trente-sept accidents concernés, c’était le commandant de bord et non le copilote qui était le pilote en fonction (p 24). « Bien évidemment, l’explication de ce phénomène n’est pas que les commandants de bord soient moins performants que les copilotes. C’est généralement le contraire. Le mécanisme est d’ordre purement sociologique. Quand le pilote en fonction est le commandant, s’il se trompe, il est difficile au copilote de le lui dire et de rectifier l’erreur. Dans la situation inverse, corriger le copilote ne pose aucun problème au commandant » (p 25). C’est donc le formatage hiérarchique qui fait obstacle à la mise en œuvre d’une intelligence collective capable de résoudre le problème. Ce chapitre sur « la loi du cockpit » met également en évidence d’autres causes d’erreur, mais les excès de la hiérarchie sont un aspect majeur.

Le même phénomène est mis en évidence et pris en compte dans la marine nucléaire. « La fiabilité occidentale ayant pour origine l’exemple de la marine américaine à propulsion nucléaire est le résultat de principes forts et originaux tels que « la hiérarchie restreinte impliquée », « l’interaction éducative permanente » et des processus de mise en débat préalable des décisions majeures » (p 66). Ces principes ont été initiés au départ par une forte personnalité, l’amiral H G Rickover. « Dans les sous-marins nucléaires et sur les porte-avions, on observe une atténuation de la hiérarchie. « A l’organisation hiérarchique classique : forte stratification, ordres non discutés, formalisme, est substituée, dans certains cas, une organisation différente qui voit les experts et les anciens prendre le leadership, la discussion s’imposer et le formalisme disparaître » (p 67). On observe par ailleurs une interaction éducative permanente : « interaction entre tous les acteurs dans tous les sens et un processus de formation intense sur le terrain ». Il y a aussi l’accent mis sur le principe du débat contradictoire. Cette approche a permis à la marine nucléaire américaine de n’enregistrer aucune fuite radioactive depuis sa création alors que la NASA a connu deux catastrophes majeures : la destruction des navettes Challenger et Columbia (p 76).

En comparaison avec l’aéronautique et la marine nucléaire, la chirurgie est très en retard dans le domaine de la fiabilité. Le risque de décès en chirurgie est de un pour mille « ce qui équivaudrait à un crash d’avion de ligne chaque semaine ! » (p 79). On retrouve dans ce secteur le même problème que ceux nous venons d’évoquer. Dans le chapitre concernant le bloc opératoire, Christian Morel traite des questions d’autorité et de communication, ainsi que de l’importance du renforcement linguistique et de la formation des équipes. Une recherche américaine a montré que l’introduction d’une nouvelle technologie dans la chirurgie cardiaque réussissait beaucoup mieux dans les équipes chirurgicales où régnait une expression collective libérée des frontières hiérarchique et professionnelle (p 82). Des actes de renforcement linguistique, tels que la check-list (vérification systématique d’un ensemble de données) produisent également des effets remarquables. Dans une étude comparative sur huit hôpitaux, dans les blocs opératoires où la check-list a été introduite, la mortalité des opérés a chuté de 57% par rapport au groupe ou il n’en a pas été de même. La formation aux facteurs humains a également un grand impact. Le contenu de cette formation s’inspire de celle qui a été mise au point dans l’aéronautique : « travail en équipe, contestation mutuelle des membres de l’équipe quand des risques ont été identifiés, conduite et animation collective des briefings préopératoires et postopératoires, mise en ordre de comportements favorisant la communication relative à la reconnaissance des incidents… » (p 86). Or, d’après une recherche récente, il s’avère que cette formation aux facteurs humains administrée à des équipes chirurgicales a accéléré de 50 % la baisse du taux annuel de mortalité dans les établissements ayant bénéficié du programme de formation (p 86).

Le développement de processus permettant l’interaction et la délibération collective joue également un rôle majeur dans la réduction des accidents d’avalanche dans les randonnées d’hiver en montagne. L’analyse des récits correspondant permet d’analyser la conduite des groupes. Les risques sont réduits lorsque chaque membre du groupe peut prendre part effectivement aux décisions, ce qui implique d’écouter chacun et d’inciter les plus silencieux à s’exprimer. L’expertise n’est pas le seul critère. Loin de là. Lorsque les suisses se sont engagés dans la prise en compte des facteurs humains, ils sont parvenus à susciter une diminution extrêmement nette des accidents mortels d’avalanche.

Principes de pensée et d’action.

Dans une deuxième partie du livre, à partir de ces exemples, Christian Morel expose les « métarègles de la fiabilité ». Celles-ci portent sur différents registres.

Ainsi, notre manière de percevoir et de raisonner est elle-même en question. Est-ce que nous prenons en compte la complexité des phénomènes, la réalité des risques ? Sommes-nous capables de mettre en question nos erreurs de représentation, nos a priori, le biais de « la chose saillante » ? Avons-nous conscience de nos polarisations ? Christian Morel traite ainsi de la « destinationite ». Ainsi, il y a chez beaucoup de pilotes « une fixation sur la destination et à prendre plus de risques quand ils se rapprochent du terrain d’atterrissage que quand ils se trouvent en vol de croisière » (p 231) ;

L’auteur consacre un chapitre au « Dire, connaître et comprendre ». Il met l’accent sur l’importance des problèmes de langage dans la communication. « Une condition impérative pour échapper aux dynamiques de décisions absurdes est ce que j’appelle « le renforcement linguistique et visuel de l’interaction ». Il s’agit d’assurer des communications plus sures à travers des actes de répétition verbale, de rédaction efficace et de standardisation linguistique, tels que check-lists, lexiques… ».

Dans cette mise en perspective, nous avons particulièrement retenu la mise en œuvre de l’intelligence collective. Christian Morel consacre un chapitre à cette approche. A plusieurs reprises, dans les exemples cités, nous avons remarqué les effets pervers de la pression hiérarchique et les initiatives pour y remédier, par exemple ce que Christian Morel appelle la « hiérarchie restreinte ». La « hiérarchie restreinte impliquée » désigne le transfert marqué du pouvoir de décision vers des acteurs sans position hiérarchique, mais détenteurs d’un savoir et en prise directe avec les opérations. A certaines phases du fonctionnement de l’organisation, leurs connaissances et leurs liens avec le terrain justifient qu’ils héritent temporairement du pouvoir de décision sur des choix importants » (p 130).

Et, par ailleurs, cette dimension va de pair avec une collégialité. « La migration du pouvoir vers le bas ne se fait pas en direction d’un individu isolé et en excluant le chef. C’est toute la pyramide, y compris sa pointe qui devient collégiale (p 130) ;

Cependant l’exercice de l’intelligence collective requiert également des dispositions pour permettre l’expression authentique de chacun. Les consensus apparents ou certains membres du groupe se taisent ou ne participent pas réellement à la délibération aboutissent également à de graves erreurs. On doit être très attentif à la dynamique de groupe. L’auteur met en évidence la manière selon laquelle des entraînements collectifs empêchent un véritable débat et suscitent des mauvaises décisions. Il évoque ainsi plusieurs dysfonctionnements comme l’effet de polarisation, le paradigme de Asch, la pensée de groupe, l’illusion de l’unanimité

On notera, par exemple que les « bonnes intentions » ne sont pas toujours bénéfiques. Le désir de privilégier l’harmonie et la cohésion sur l’expression des désaccords et de conflits internes se révèle contreproductif. « Les membres du groupe qui nourrissent des réticences à l’égard du projet de décision préfèrent se taire plutôt que de paraître inamicaux » (p 122). Certaines catastrophes ont directement résulté de décisions perverties par la « pensée de groupe », ainsi le débarquement américain dans la baie des cochons à Cuba en 1961, ou plus récemment, la gestion désastreuse des problèmes de revêtement de la navette Columbia qui a conduit à sa perte. (p 122). Pour éviter tous ces pièges, la délibération doit être conduite en connaissance de cause. L’interaction doit être « construite, organisée, suscitée ».

Nous sommes tous concernés

Le livre de Christian Morel est publié dans une grande collection intitulée : « Bibliothèque des sciences humaines ». L’auteur décrit son approche en ces termes : « Ma démarche est avant tout sociologique, mais comme je cherche à pointer ce qui « marche », je suis en outre normatif… « La « sociologie du vrai » quand elle porte son regard sur les mécanismes humains et collectifs qui réussissent est aussi une « sociologie du bien ». Mais cette « sociologie du bien » n’est pas une construction ex nihilo. Elle s’alimente ici aux sources de la « sociologie du vrai » (p 18).

On pourrait ajouter que l’auteur, dans le même mouvement, cherche à communiquer bien au delà d’un cercle de spécialistes. Son livre, très accessible, s’adresse à nous tous qui nous sentons concernés par les problèmes relatifs aux modes de décision.

Il répond à des interrogations profondes : Les grandes catastrophes sont-elles une fatalité ? Auraient-elles pu être évitées ? Ce sont des questions vitales puisqu’elles concernent l’alternative entre la vie et la mort.

En nous montrant le pourquoi des décisions absurdes, ce livre nous permet également de comprendre comment les éviter. Il propose une « contreculture de la fiabilité » (p 252-254). La plupart des exemples présentés dans ce livre relèvent de grandes organisations. D’autres comme l’exemple des randonnées en montagne se rapprochent de la vie quotidienne. Mais en fait nous sommes tous, peu ou prou, concernés, car si ce livre traite des décisions en rapport avec la fiabilité, il nous éclaire plus généralement sur les processus de décision. Or, dans nos vies professionnelles, mais pas seulement, nous avons bien conscience de l’importance des processus de décision. C’est pourquoi ce livre éveille des échos bien au delà des spécialistes. Ce livre nous permet de percevoir le potentiel de l’intelligence collective. Il nous invite à réfléchir. En exergue de son livre, Christian Morel cite une parole de Léonard de Vinci : « Qui pense peu se trompe beaucoup ». Mais, en fonction de notre expérience, nous savons aussi combien nos représentations influencent nos décisions. Et ces représentations dépendent de notre éthique et de notre spiritualité. Comment nous situons-nous par rapport aux autres ? Quel respect leur portons-nous ? Savons-nous écouter ? Quelle est notre capacité de dialogue ? Un passage du Livre des Proverbes vient à notre esprit :

« C’est par la sagesse qu’on construit une maison

Et par l’intelligence qu’on la rend solide.

C’est grâce au savoir que les chambres se remplissent

De toutes sortes de biens précieux et agréables.

Un homme sage est un homme fort

Et celui qui a la connaissance augmente sa force.

En effet, c’est par une bonne stratégie que tu gagneras la bataille

Et la victoire s’acquiert grâce à un grand nombre de conseillers » (Proverbes 24. 3-6 Traduction Bible Semeur)

Ce texte nous parle de sagesse. Et lorsqu’il nous dit : « La victoire s’acquiert grâce à un grand nombre de conseillers », c’est bien un appel à l’intelligence collective.

Le livre de Christian Morel peut être le départ d’une réflexion partagée. Et pourquoi pas un dialogue sur ce blog à travers l’expression d’expériences et de points de vue ?

J H

(1) Morel (Christian). Les décisions absurdes II Comment les éviter. Gallimard, 2012 (Bibliothèque des sciences humaines) . Interview de l’auteur sur youtube : http://www.youtube.com/watch?v=nh_1JcftRmo

Morel (Christian). Les décisions absurdes. Sociologie des erreurs radicales et persistantes. Gallimard, 2002 (Bibliothèque des sciences humaines). Collection folio, 2004

par jean | Juil 25, 2012 | ARTICLES, Société et culture en mouvement, Vision et sens |

Des fleurs tapissent un coin de la vieille tranchée

La charge des coquelicots monte sur la colline

Des corbeaux noirs croassent sur les champs dépeuplés.

Souvenirs du passé, force d’un renouveau

Le vent de la forêt berce le cimetière

Et des enfants s’en vont sur les chemins boisés.

Pourquoi étions-nous jeunes au temps de la grande guerre.

Nous sommes née trop tôt et avons tout perdu

Dans le brouillard sombre et le bruit des obus.

Fêtes de la victoire, discours éparpillés un jour par année

Ne nous rendrons jamais les beaux draps blancs que nous avons quittés.

La vue d’un peuplier qui miroite au printemps

L’amour d’une femme, le sourire d’un enfant.

Comme l’orage qui vient est sillonné d’éclairs

Comme la tempête arrache pièce à pièce notre vieille toiture,

Comme le flot débordant emporte la bonne terre

Et comme le tonnerre qui toujours retentit

Porteur de la grêle et de son clapotis,

O guerres maudites, vous parsemez l’histoire

Et quand la guerre finit

Voilà comme une vague du fond de l’océan

La sombre épidémie et ses halètements.

Pourquoi étions-nous jeunes au temps de la variole ?

Nous sommes nés trop tôt au vent du choléra.

Pensez à nos chemins, hommes des temps modernes,

Notre passé vaut bien vos lendemains.

Vous tenez votre vie de nos frêles amours

Les tours des cathédrales dominent encore vos cours.

Pourtant étions démunis de ce qui aujourd’hui affranchit votre vie.

O temps de l’avenir, brillante cité terrestre,

A quoi servirait-il que nous te construisions

Si nos yeux devaient à jamais mourir

Et dans les cimetières nos corps pourrir

Comme tous ceux-là qui sont morts avant nous ?

La foule immense désarmée, massacré par le temps

Défile devant nos yeux comme l’avenir de nos plans

Et même si demain ils se réalisaient

Alors ne pourrions oublier vos souffrances et vos plaies.

A quoi serviraient-ils les lendemains qui chantent

Si tous vos cimetières recouvraient la terre ?

A quoi servirait donc la roue de la technique

Si pour toujours vos cris étaient des cris

Et vos pleurs des pleurs ?

Dans le désert d’un infini et dans le poids du temps

Planète d’entre milliers au sein du firmament

Le murmure de la vie s’est fait appel.

A quoi bon le festin et à quoi bon la fête

Si demain est la mort et la mort demain ?

Présence salutaire, vivante Eternité,

A nos cœurs douloureux envoie un Messager

Un murmure secret a réveillé nos cœurs,

Partie d’un coin de terre est venue l’Espérance

Comme une onde, atteint les plus lointains rivages,

A travers les siècles, à travers le temps, sans cesse se propage.

C’est la bonne nouvelle, la seule décisive

Résurrection du Christ, résurrection des morts

Et puisqu’en attendant, il faut que l’homme vive

Et que tombent les écailles de nos déchirements

Présence de l’Esprit, renouveau de la terre, résurrection des vivants.

J H

Ce poème, en forme de cri, a été écrit, il y a des années. C’est une question lancinante qui est toujours là. En regard, un théologien, Jûrgen Moltmann, qui a vécu l’enfer du bombardement de Hambourg en 1943, a trouvé le chemin pour nous dévoiler la puissance infinie de Dieu à l’œuvre pour libérer les vivants et les morts, pour nous délivrer du mal.

Délivre-nous du mal !

Jürgen Moltmann entend et se fait le porte parole de tous ceux qui ont souffert de la violence et de l’injustice. Il y a dans ce monde, un grand cri, une grande demande de justice. « S’il n’y avait pas de Dieu, qu’arriverait-il à ceux qui ont faim et soif de justice dans ce monde ? » (p.61).

Ainsi, les différentes séquences de la Bible nous montre comment Dieu vient à notre secours, apporte la justice, nous rend juste.

A travers la résurrection de Jésus-Christ, l’histoire change de visage. A la croix, Jésus devient le compagnon de tous ceux qui se sentent abandonnés de Dieu. Il libère les hommes du péché et de la culpabilité. « A travers la puissance de vie de sa résurrection, Il entraîne à la fois les victimes et les persécuteurs dans une relation juste avec Dieu et les uns avec les autres. Dans cette loi de vie nouvelle, ils peuvent vivre, car elle s’étend à la fois aux vivants et aux morts et met fin aux revendications du mal » (p.76). Nous voici engagés dans un immense processus. « La création nouvelle de Dieu apparaît déjà aujourd’hui au milieu d’un monde encore marqué par la mort. Elle sera accomplie quand, en Christ, « le Royaume sera remis à Dieu » et qu’ainsi le but sera atteint et que Dieu sera tout en tous » (1 Cor 15.28).

J H

Source : Les malheurs de l’histoire. Délivre-nous du mal. Présentation de la pensée de Jürgen Moltmann sur le site : l’Esprit qui donne la vie http://www.lespritquidonnelavie.com/? p=702

« Délivre-nous du mal. La justice de Dieu et la renaissance de la vie », p 71-98. In : Jürgen Moltmann. De commencements en recommencements. Une dynamique d’espérance. Empreinte, 2012.

Plus largement, « L’espérance des chrétiens n’est pas une espérance exclusive ou particulariste, mais une espérance inclusive et universelle en la vie qui surmonte la mort ». Voir : « La vie par delà la mort » sur le site : « L’Esprit qui donne la vie ». http://www.lespritquidonnelavie.com/?p=822

par jean | Juil 2, 2012 | ARTICLES, Expérience de vie et relation, Hstoires et projets de vie, Société et culture en mouvement |

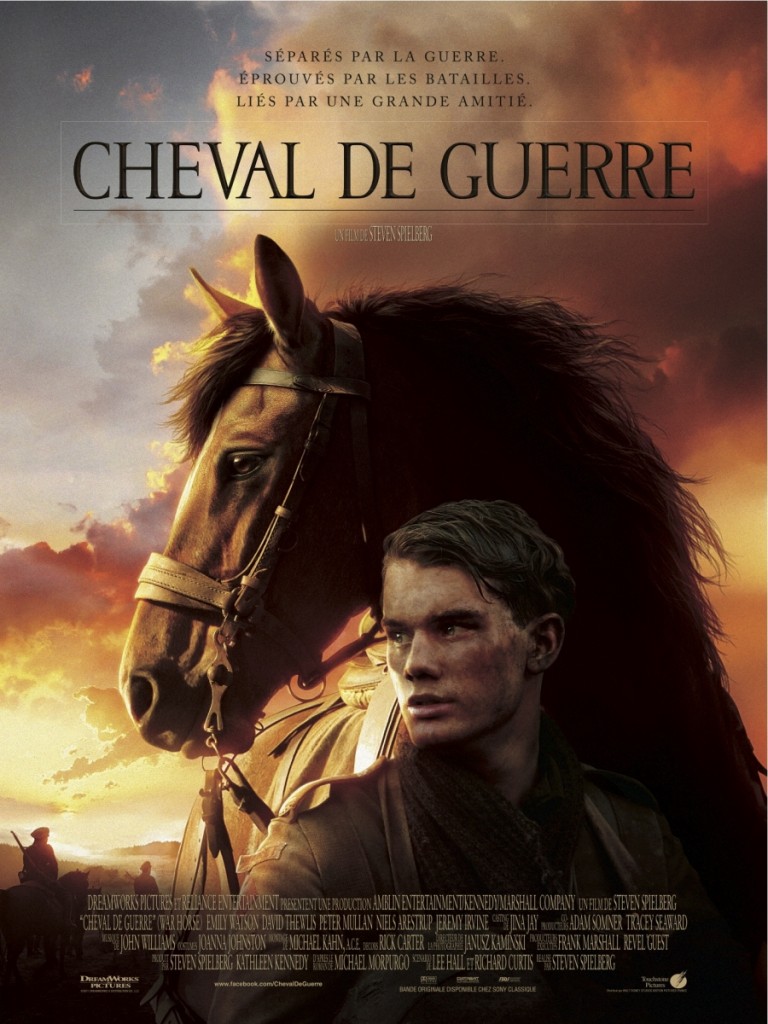

Un fil conducteur : l’épopée d’un cheval témoigne de la puissance de la bonté et de la vie face au déchaînement du mal.

Cheval de guerre : c’est un des nombreux romans de Michael Morpurgo traduits en français dans la collection folio junior (1). Lorsqu’un auteur qui a du cœur et du talent écrit pour la jeunesse, son œuvre atteint également les adultes. C’est le cas pour Michael Morpurgo et cela apparaît dans la reprise de cet ouvrage en terme d’un film destiné à un grand public.

Dans les livres de Michael Morpurgo, la communion en la vie se manifeste fréquemment à travers la présence d’un animal et ses relations avec les hommes. Dans des situations très diverses, et en particulier la confrontation à des épreuves collectives comme la guerre, on y voit la force de l’amitié et une noblesse d’humanité. Face au mal, quelque part une lumière brille. Et lorsque la bonté se révèle ainsi dans les épreuves, elle appelle une émotion qui peut se manifester jusqu’aux larmes. On se réjouit que le grand cinéaste qu’est Steven Spielberg ait décidé de réaliser un film à partir d’un roman de Michael Morpurgo (2). Il a su reconnaître la beauté et la grandeur de cette œuvre.

« Cheval de guerre », c’est une histoire. A la veille de la première guerre mondiale, le jeune Albert mène une existence paisible dans une ferme anglaise avec son cheval Joey. Mais le père d’Albert décide de vendre Joey à la cavalerie britannique et le cheval aboutit bientôt sur le front français. L’officier britannique qui le monte est tué dans une charge de cavalerie et le cheval se retrouve employé dans l’armée allemande. Dans un épisode meurtrier, il s’échappe et échoue entre les deux lignes de front. Une trêve s’instaure brièvement et il est récupéré par un jeune soldat britannique et retrouve ensuite Albert, son ancien maître et ami qui s’est engagé avec l’arrière pensée de rencontrer à nouveau ce cheval tant aimé.

En comparant un film à l’œuvre écrite qui lui a donné naissance, on éprouve parfois un malaise. Personnellement, dans ce cas, je n’éprouve pas du tout cette impression, car l’image sobre et belle enrichit la trame, et les aménagements dans l’intrigue vont de pair avec une puissance d’évocation. Il y a bien sûr dans ce film un déroulement qui tient en haleine, mais à travers le héros qui est ici le cheval Joey, il y a de plus, quelque part, un souffle épique.

Cependant, pour nous, ce qui fait la profondeur de ce film tel qu’il nous émeut et se grave dans notre mémoire, c’est la relation entre l’animal et les êtres humains nombreux et divers avec lesquels il va se trouver en relation.

Bien sûr, une puissance de vie se manifeste dans ce cheval. C’est un cheval qui suscite l’admiration des connaisseurs et l’estime qu’on lui porte, s’accompagne d’une affection. Il y a un courant qui passe entre l’homme et l’animal.

Ce cheval met en évidence la diversité des comportements humains à son égard. Il est parfois soumis à des brimades, à des maltraitances ou tout simplement à l’indifférence humaine. Mais, en regard, combien il suscite chez beaucoup d’hommes, empathie, bonté, et on pourrait ajouter parfois un sentiment d’amitié. Son jeune maître et compagnon, Albert, a su l’apprivoiser à travers une communication intuitive. Et, par la suite, il va rencontrer des hommes de cœur dans les différents milieux où ils va évoluer depuis l’officier britannique qui le monte au départ jusqu’à des soldats anglais et allemands qui se détachent du lot en prenant soin de lui, jusqu’à un grand-père et sa petite-fille qui l’accueillent un moment dans une ferme française.

L’épisode dans lequel Joey se retrouve prisonnier des barbelés entre deux lignes de front est lui-même particulièrement émouvant. Car il montre, de part et d’autre chez les allemands et chez les britanniques, un sentiment d’humanité qui s’éveille à la vue de ce cheval perdu, une forme de tendresse qui apparaît dans la barbarie ambiante. La conscience humaine se manifeste à travers deux hommes qui se lèvent et vont à sa rencontre malgré tous les dangers. On sait aujourd’hui que cet épisode est plausible parce qu’il y a eut, dans cette guerre, des essais de fraternisation (3). Oui, cette grande guerre a été un massacre collectif, un enfer. Dans plusieurs de ses livres, Michael Morpurgo a dénoncé les horreurs de ce conflit. Dans le film, une scène symbolise la puissance du mal : l’énorme canon hissé sur une colline au prix de la souffrance de nombreux chevaux et qui envoie à l’horizon le feu de la mort. En regard, il y a tout ce que Joey révèle en éveillant des sentiments d’humanité dans cet enfer, et, en fin de parcours, la solidarité qui porte des soldats britanniques à venir à son aide.

Le film témoigne de ces vertus que sont l’empathie, la bonté, l’humanité, la solidarité en contraste avec le déchaînement des forces du mal. Quelque part, il révèle la puissance du bien. Nous avons besoin de ce message et la manière dont il nous est proposé suscite une émotion profonde. Merci à Michael Morpurgo et à Steven Spielberg !

JH

(1) Morpurgo Michael). Cheval de guerre. Gallimard Jeunesse (Folio junior). Edition originale : War horse (1982)

(2) Le film : « Cheval de guerre » est d’abord sorti en anglais : « War horse ». On peut aujourd’hui l’acheter en dvd

En évoquant la bonté que beaucoup ont manifesté vis à vis du cheval Joey, ce film peut éveiller le désir de lire le livre de Jacques Lecomte sur la bonté humaine. On y trouve une description de la fraternité dans les tranchées durant la guerre 1914-1918 (La fraternité dans les tranchées p 97-101. Lecomte (Jacques). La bonté humaine. Altruisme, empathie, générosité. Odile Jacob, mars 2012. Mise en perspective sur ce blog : « La bonté humaine. Est-ce possible ? » https://vivreetesperer.com/?p=674

par | Juin 3, 2012 | ARTICLES, Expérience de vie et relation, Société et culture en mouvement |

Parcours professionnel, choix d’orientation et présence de Dieu

François a d’abord travaillé comme soignant, puis ensuite comme conseiller d’insertion et de probation au sein de l’administration pénitentiaire. A partir de cette double expérience professionnelle, il occupe aujourd’hui un poste de responsable de la santé des détenus dans le cadre d’une direction des services pénitentiaires. A la fin des années 70, François, déjà croyant, a eu une expérience de rencontre personnelle avec Dieu. A partir de cette étape, sa foi s’est approfondie, et par la suite, il a de plus en plus expérimenté son implication chrétienne dans la vie professionnelle.

Au long des années, François a l’impression d’avoir été accompagné par Dieu dans ses orientations de travail et dans la résolution de nombreux problèmes. A plusieurs reprises, il s’est trouvé dans des tournants professionnels où, dans une attitude de confiance, les portes se sont ouvertes devant lui. A chaque fois, il a réalisé qu’il était parvenu à des choix qui ont pu se réaliser grâce à Dieu.

Ainsi, lorsqu’il est entré dans l’administration pénitentiaire, cela s’est fait à la suite d’une démarche qui avait été mûrie et qui est devenue un choix très clair dans une réflexion éclairée par la foi et par la certitude que Dieu allait pourvoir à cette nouvelle orientation. Il avait l’impression que cette démarche allait se concrétiser. Effectivement, François a été le seul choisi sur ce poste en position de détachement à partir de son corps initial d’infirmier de secteur psychiatrique.

Par la suite, après plusieurs années d’expérience, il a cherché à évoluer dans sa carrière. Pour cela, à deux reprises, il s’est présenté à un concours. Mais il n’avait pas l’assurance correspondante, il ne se sentait pas bien et, au total, il a échoué. Depuis un certain temps, d’autres projets se faisaient jour en lui. A un moment critique, il a appris qu’un poste qui correspondait à ses aspirations se trouvait vacant. Pour lui, cette opportunité l’a en même temps fortifié en lui donnant l’assurance qu’il avait la capacité de remplir cette fonction. Effectivement, il a reçu un très bon accueil et le poste lui a été attribué. François voit dans cet événement la manifestation du projet de Dieu à son égard.

Et lorsqu’il repense à sa carrière professionnelle, il est convaincu que, dans certaines circonstances, Dieu lui a ouvert les portes et qu’à ce moment là, rien ne pouvait se mettre en travers, et qu’à d’autres moments, Dieu a fermé des portes car ces choix ne correspondaient pas à ce qu’il y avait de meilleur.

« Je me rends compte des difficultés que beaucoup de mes collègues rencontrent parce qu’ils se sentent emprisonnés dans des tâches répétitives qui limitent le développement de leur potentiel, leur niveau d’aspiration et suscitent chez eux découragement et sentiments négatifs. Moi aussi, j’ai vécu difficilement un certain nombre de situations. Nous nous construisons nous-même des limites, mais Dieu nous permet de dépasser ces limites en nous redonnant confiance en nous-même et en nos capacité, et en nous donnant les moyens d’avancer ».

Contribution de François.

Témoignage d’une enseignante auprès d’étudiants de sections électronique, informatique.

Témoignage d’une enseignante auprès d’étudiants de sections électronique, informatique.