par jean | Mar 8, 2025 | ARTICLES, Expérience de vie et relation |

Sortir du patriarcat

Au fondement du care, selon Carol Gilligan, il y a plus qu’une voix différente, une voix humaine.

Fondatrice de l’éthique du care (1) dans son livre initial paru il y a quarante ans, en 1982 aux Etats-Unis : ‘In a different voice. Psychological Theory and Women’s development’ (en français, ‘Une voix différente’) (2), Carol Gilligan développe et reformule sa pensée dans un nouveau livre paru en 2023 sous le titre : ‘In a human voice’ traduit en français sous le titre : ‘Une voix humaine. L’éthique du care revisitée’ (3).

« Quarante après la révolution d’ ‘Une voix différente’, le livre qui a fait entendre la voix des femmes dans le domaine de la vie morale, Carol Gilligan fait le bilan de ses travaux précurseurs sur l’éthique du care. La voix de l’empathie, du soin des autres, cette voix trop souvent réduite au silence, n’est pas uniquement celle des femmes. Elle est avant tout une voix humaine qui s’oppose à celle du patriarcat… Contre une hiérarchisation binaire du féminin et du masculin, ce livre développe une éthique de résistance et de libération destinée à tous. De Greta Thunberg à Spike Lee, des femmes qui avortent aux jeunes filles qui se rebellent, Carol Gilligan analyse les discours les plus subversifs de notre temps et inscrit définitivement son œuvre dans notre XXIe siècle » (page de couverture).

Une voix différente

Dans son livre fondateur : ‘Une voix différente’ (1), Carol Gilligan raconte comment son état d’esprit attentif et ouvert lui a permis de découvrir les failles qui existaient dans la psychologie dominante. Ainsi écrit-elle : « Voici dix ans que je suis à l’écoute des gens. Je les écoute parler de la morale et d’eux-mêmes. Il y a cinq ans, j’ai commencé à percevoir des différences entre toutes les voix, à discerner deux façons à parler de morale et à décrire les rapports entre l’autre et soi ». A partir de cette écoute, au travers de ces enquêtes, Carol Gilligan découvre que les voix de femmes ne correspondent pas aux descriptions psychologiques de l’identité du développement qu’elle-même avait lues et enseignées pendant des années. « A partir de cet instant, les difficultés récurrentes soulevées par l’interprétation du développement féminin attirèrent mon attention. Je commençais à établir un rapport entre ces théories et l’exclusion systématique des femmes des travaux permettant de construire les théories cruciales de la recherche en psychologie… On peut envisager une hypothèse : les difficultés qu’éprouvent les femmes à se conformer aux modèles établis du développement humain indique peut-être qu’il existe un problème de représentation, une conception incomplète de la condition humaine, un oubli de certaines vérités concernant la vie ». Carol Gilligan ne débouche pas sur une catégorisation absolue : « Les voix masculines et les voix féminines ont été mises en contraste ici afin de souligner les distinctions qui existent ente deux modes de pensée et d’élucider un problème d’interprétation. Je ne cherche pas à établir une interprétation quelconque sur l’un ou l’autre sexe ».

Dans une présentation d’ ‘Une voix différente’, Fabienne Bruguière nous en montre l’originalité. Carol Gilligan interpelle la théorie dominante du genre humain et les catégories d’interprétation morale de Kohlberg : « La morale a un genre : une morale masculine qui se veut rationnelle, imprégnée de lois et de principes, étouffe une morale relationnelle nourrie par le contexte social et l’attachement aux autres. Mais, bien plus encore, elle promeut une nouvelle éthique qui est un résultat de la clinique, un équilibre nouveau entre souci de soi et souci des autres. L’éthique est alors une manière de se constituer un point de vue ». Et, dans le même mouvement, « Gilligan ne préconise pas un féminisme de la guerre des femmes contre les hommes, mais de la relation entre sphère publique et sphère privée, raison et affects, éthique et politique, amour de soi et amour des autres ».

Le nouveau livre de Carol Gilligan : ‘Une voix humaine’ confirme et poursuit ce mouvement. En effet, dans la poursuite de ses recherches, notamment sur l’évolution des filles et des garçons, elle a compris que c’était le système patriarcal qui était à l’origine de la perturbation « des facultés relationnelles humaines les plus élémentaires » (p 36). « A ce moment-là, le mot ‘patriarcat’ avait revêtu une signification toute particulière pour moi. Pour le définir simplement, le patriarcat se rapporte à un ensemble de règles de vie fondé sur la binarité et la hiérarchie de genre. Pour être un homme, il ne faut pas être féminin mais masculin et asseoir sa supériorité – vis-à-vis des hommes qui ne sont pas perçus comme de ‘vrais’ hommes ainsi que des femmes. Dans un système patriarcal, l’ordre s’établit comme tel : le masculin l’emporte sur le féminin, l’hétérosexuel sur l’homosexuel » (p 36). La nocivité du patriarcat s’est imposée à Carol Gilligan dans ses nouvelles recherches. « En sapant les aptitudes relationnelles de l’humanité, l’épreuve initiatique du patriarcat compromet, chez les enfants, leur capacité non seulement à subsister mais aussi à s’épanouir. Cette initiation prépare le terrain de toutes les autres formes d’oppression, qu’elles soient fondées sur la race, la classe, la caste, la sexualité, la religion etc. C’est pourquoi les enfants internalisent les codes de genre qui les obligent à se dissocier de certains aspects de leur humanité, que leur aptitude à percevoir et à résister à l’injustice finit par se troubler » (p 37).

Au total, la ‘conception du genre binaire et hiérarchique’ de la culture patriarcale « compromet les facultés relationnelles dont nous dépendons afin de survivre et de prospérer ». Dans cette perspective, le regard se porte au-delà de la subordination féminine sur l’organisation sociale et sur la conception de l’humain. « Ce qui avait été conçu, à première vue comme une question concernant spécifiquement les femmes, voire un problème typiquement féminin, s’est révélé, grâce à une écoute attentive – avec le temps et l’évolution des connaissances, de plus en plus étendues en la matière – être une problématique ‘humaine’ » (p 38).

Un chemin de recherche

Dans ce livre, Carol Gilligan nous rapporte son itinéraire professionnel. En 1973, titulaire d’un doctorat de psychologie, elle enseigne à Harvard. Elle a pour collègues des chercheurs réputés dans le champ de l’identité et de la morale : Erik Erikson et Lawrence Kohlberg et, à leur exemple, elle va s’engager dans cette voie de recherche. Cette orientation, nous dit-elle, est également inspirée par ses études précédentes en littérature anglaise, « ce qui a stimulé son intérêt pour la façon dont les gens se perçoivent eux-mêmes et perçoivent la moralité lorsqu’ils sont confrontés à des situations réelles de conflits et ce choix. Les questions identitaires et morales m’intéressaient, autrement dit, comme Larry Kohlberg le définissait à l’époque, le rapport entre jugement et action » (p 18).

Carol Gilligan souhaitait aborder « une situation qui oblige les gens à faire un choix, soulève en eux des questionnements identitaires et moraux, et les oblige aussi à devoir assumer les conséquences de leurs décisions. Et c’est à ce moment-là que la Cour suprême m’est venue en aide : arrêt Roe v. Wade. Mes recherches porteraient sur la décision d’avorter dans le cas de recours à des institutions publiques… » (p 19). « Entre 1973 et 1975, j’ai interrogé 29 femmes pendant le premier trimestre de grossesse, qui envisageait l’avortement » (p 19). C’était un échantillon diversifié. Venant de relire les transcriptions des entretiens, elle se rappelle avoir dit à une collègue : ‘Tu sais, je comprends pourquoi il est si difficile pour les psychologues de comprendre les femmes’. A l’époque, j’avais été en charge d’un cours qui portait sur les théories de Freud et Erikson, de Piaget et de Kohlberg, qui avaient tous sans exception, admis qu’ils étaient pour le moins déconcertés par la gent féminine, qu’ils considéraient moins développée que les hommes en termes de perception de soi et de capacité de jugement moral… En lisant ces entretiens et en prêtant une attention toute particulière à la façon dont elles parlaient d’elles-mêmes de leur sens moral, j’ai perçu chez elles une tendance à envisager différemment les questions morales – en les abordant, de fait, depuis un autre angle de vue, c’est-à-dire à partir du postulat de la connexion plutôt que de la séparation » (p 21-22).

C’est à partir de cette prise de conscience qu’est né ‘Une voix différente’, d’abord sous forme d’un article paru en 1977 dans la Harvard Educational Review, puis d’un livre publié en 1982. Carol Gilligan raconte combien la publication de cet article dans la Harvard Educational Review rencontra de grandes résistances, si il suscita ensuite une large audience. « Dès le départ, ‘Une voix différente’ avait été reconnu pour ce qu’il était : un élément perturbateur » (p 24).

Cependant, Carol Gilligan percevait le danger d’attribuer le care exclusivement aux femmes. « Je n’avais rien d’une essentialiste. Au contraire, le fait que l’on considère le care, l’acte de prendre soin comme typiquement ‘féminin’ m’a alerté sur la construction du genre selon une modalité binaire (soit masculine, soit féminine) et hiérarchisée (privilégiant le masculin)… Il était alors fondamental pour moi de m’attaquer à la confusion qui régnait entre les femmes et ce qui semble ou est considéré comme féminin » (p 26). « Pour reprendre le titre de la philosophe Manon Garcia, ‘On ne nait pas soumise, on le devient’, c’est le patriarcat qui façonne la vie des femmes » (p 27). « Une recherche auprès d’étudiant(e)s en médecine concernant les dilemmes moraux hypothétiques de Kohlberg a montré que si, du coté des femmes, un tiers prenait seulement la justice en compte, un autre tiers évoquait à la fois la justice et le care et un tiers encore ne se référait qu’au care, la positon des hommes étaient loin d’être monolithique : si la moitié des hommes faisait uniquement intervenir la justice, l’autre moitié présentait des considérations à la fois de justice et de care afin de résoudre des problèmes éthiques et moraux » (p 27).

Une étude auprès de jeunes enfants a montré que « le souci de l’oppression (par l’usage injuste du pouvoir) et celui de l’abandon (autrement dit de l’échec à prendre soin) sont des préoccupations de l’humanité tout entière, inscrite dans le cycle même de la vie humaine. Il suffisait de tendre l’oreille à la parole des enfants pour entendre qu’ils faisaient appel à la morale en s’exclamant : ‘C’est pas juste !’ ou ‘Tu t’en fiches !’ » (p 28 ).

« Mais c’est la recherche que j’ai menée auprès des jeunes filles qui m’a fait déplacer le curseur après avoir développé et explicité ce que j’entendais par une voix différente pour me déplacer sur une autre question : qu’est-ce qui peut bien inhiber notre perception, faire obstacle au point de ne pas voir ce qui se trouve sous nos yeux ? Et c’est là que la construction du genre selon une modalité binaire et hiérarchique s’est imposée comme le filtre qui nous empêche de voir et de dire ce qui est pourtant évident » (p 28).

La pression de la culture patriarcale : soumission ou résistance

Carol Gilligan nous permet de mieux identifier la culture patriarcale qui se manifeste puissamment dans nos sociétés. Elle nous décrit dans ce livre les recherches qu’elle a entreprises pour montrer comment cette culture en arrivait à formater la jeunesse en étudiant les réactions correspondantes : soumission ou résistance. « Au milieu du XIXe siècle, un psychiatre avait constaté que les filles étaient ‘plus susceptibles de souffrir à l’adolescence’. J’en suis venu à me pencher sur cette énigme. Toutes celles et ceux qui travaillent en milieu scolaire savent qu’avant l’adolescence, ce sont les garçons qui ont le plus tendance à éprouver des difficultés d’ordre psychologique… tandis que pour les filles, c’est à l’adolescence qu’on observe une soudaine hausse de dépression… ». Dans le cadre de sa recherche sur ‘la centralité de la relation dans le développement humain’, Carol Gilligan a formulé la théorie suivante : « La confrontation initiale des enfants à ce que le patriarcat impose en termes de binarité et de hiérarchisation des genres présente un danger pour leur résilience et se traduit donc par des symptômes de détresse psychologique. La temporalité du processus initiatique intervient plus tôt chez les garçons (entre 4 et 7 ans environ) et plus tard chez les filles (en général à l’adolescence) » (p 34).

Comme le psychologue américain Martin Seligman ne voyait pas l’origine de la dépression des filles dans leur enfance, Carol Gilligan a eu une intuition. « Ce sont les jeunes filles qui m’ont mis la puce à l’oreille. Elles résistaient aux structures patriarcales, à la binarité des genres, qui exigeaient d’elles de dissocier leurs pensées de leurs émotions, leur esprit de leur corps, leur soi – cette voix qui exprime ce qu’elles ressentent et ce qu’elles pensent – de leurs relations… C’est en les écoutant que je me suis intéressée pour la première fois à ce que je nomme initiation et résistance… » (p 34-35).

S’il y a bien une découverte fondamentale dans le champ des études consacrées au développement – qui débutèrent avec les filles dans les années 1980 et se poursuivirent dans les années 1990 chez les garçons et ce jusqu’à nos jours – c’est d’avoir compris que la binarité et la hiérarchie du genre du système patriarcal compromettent les facultés relationnelles humaines les plus élémentaires. En distinguant raison (masculine) et émotion (féminine), en séparant l’esprit du corps, de même que soi et les autres, cette approche binaire nuit à notre capacité à être en contact de ce que nous ressentons par la pensée, à connaitre le fonctionnement de notre corps, à cultiver nos relations avec les autres, et par conséquent à entretenir, bon gré, mal gré, une vie sociale en tant qu’être humain » (p 37).

En continuation de sa recherche sur les jeunes filles, Carol Gilligan a observé des troubles analogues chez de jeunes garçons de 4 à 7 ans environ, cette épreuve se rejouant à dernière année de lycée ou au début de leurs études supérieures… Les garçons se trouvent soumis à la pression de se positionner comme ‘vrai mec’, de légitimer leur appartenance au club des garçons… Ces enfants, alors qu’ils démontraient au départ une expression claire, authentique et fraiche dans leurs relations les uns avec les autres devenaient progressivement moins expressifs et francs entre eux… En revêtant une cape de masculinité, ils ne faisaient que se déguiser pour mieux protéger certains aspects d’eux-mêmes qui auraient été considérés comme non masculins (c’est-à-dire féminins) ou qui leur auraient valu d’être comparés à des femmes (efféminé, gay) » (p 58-59).

« En sapant les aptitudes relationnelles de l’humanité, l’épreuve initiatique du patriarcat compromet, chez les enfants, leur capacité non seulement à subsister mais aussi à s’épanouir. Cette initiation prépare le terrain de toutes les autres formes d’oppression, qu’elles soient fondées sur la race, la classe, la sexualité, la religion etc. » (p 37).

Une voix humaine

A travers son écoute, Carol Gilligan a pu reconnaitre chez certaines jeunes fille des voix qui s’élevaient en résistance contre l’emprise patriarcale. « Après avoir passé dix ans de ma vie à prêter attention à la parole de ces jeunes filles précisément à la période où elles font leur entrée dans une culture qui valorise l’honneur plutôt que la vie tout en privilégiant la voix des patriarches, je peux tout à fait l’expliquer » (p 52). « Il ne m’a pas échappé qu’on rétribuait toujours celles dont la voix devenait conforme aux valeurs et aux normes du patriarcat. Mais j’ai aussi pu observer les réticences des jeunes filles à s’y accorder et l’effet de cette résistance sur les femmes… Ce que je souhaite ici, c’est raconter comment la parole des femmes, de même que leur silence, nous éclairent dans la compréhension de ce qui demeure sinon une énigme du développement de l’espèce humaine : pourquoi nous accommodons-nous d’une culture qui compromet notre humanité ? Comme nous en sommes tous et toutes témoins aujourd’hui, les voix de ces jeunes filles peuvent être celles du changement radical, surtout quand, et si, elles sont entendues » (p 52). Carol Gilligan nous fait part alors de deux figures exemplaires : Greta Thunberg et Darnella Frazier. Greta Thunberg, cette petite jeune fille suédoise est connue de nous tous pour son engagement planétaire contre le réchauffement climatique. Darnella Frazier, âgée de 17 ans est, parmi les témoins du meurtre de George Floyd, la seule qui eut le réflexe d’enregistrer la scène sur son téléphone, permettant ainsi la condamnation ultérieure du coupable.

« Parce que j’ai pu suivre des jeunes filles de la phase intermédiaire de l’enfance à l’adolescence et constaté leur évolution, j’ai observé que cette résistance saine à leur dépossession de la parole et de la relation se transforme en résistance politique lorsque ces filles disent la vérité aux autorités – élevant ainsi la vérité, par leur voix, au rang du pouvoir ; songez à Greta et Darnella ou encore à Claudette Colvin qui n’avait pas encore 16 ans lorsqu’elle a revendiqué son droit constitutionnel en s’opposant à la ségrégation… » (p 57).

Pour entendre la voix différente des femmes et puis la voix humaine qui s’affirme en dépit de la culture patriarcale, Carol Gilligan a pratiqué ‘une écoute radicale’. « L’écoute radicale correspond à une modalité d’écoute qui plonge à la racine de ce qui est dit comme de ce qui n’est pas dit ; elle définit une façon de s’accorder à la voix sourde sous-jacente, à cette autre conversation qui se joue entre les lignes du dialogue… Au cours de mes recherches sur le développement moral, j’ai pris conscience de la nécessité d’une écoute radicale grâce à une femme que j’interrogeais. Je lui avais présenté l’un des dilemmes que les psychologues utilisent pour évaluer le stade de développement moral d’une personne et lui avais posé la question habituelle : que devrais faire Heinz ? Si je me souviens bien ; la femme avait à peu près mon âge et je l’avais vu hésiter, elle ne m’avait pas quitté des yeux. « Vous voulez savoir ce que je pense, m’avait-elle demandé. Ou vous voulez savoir ce que je pense vraiment ?… Elle me disait ainsi entre les lignes qu’elle avait appris à réfléchir aux questions morales d’une manière différente de ce qu’elle pensait réellement. De plus, elle était consciente de la différence… Elle m’a fait comprendre la nécessité d’une pratique radicale de l’écoute, où l’on tend à la fois l’oreille à une voix initiée et à une voix qui résiste à l’initiation. » (p 61-62). C’est à ce changement que je voyais certaines filles résister, répugnant à faire taire la voix qui exprimait ce qu’elles pensaient ou ressentaient ‘vraiment’ » (p 62).

Carol Gilligan a pu ainsi aller de découverte en découverte : « Ces dernières années, il est apparu de plus en plus évident que cette ‘voix différente’ qui semblait ‘féminine à l’oreille’ au motif qu’elle relie la raison à l’émotion, l’esprit au corps et le moi aux relations, est en fait ‘une voix humaine’ – pour reprendre les mots de la poétesse Louise Glück, une voix ‘indomptée’, une voix ‘non initiée’ » (p 73).

Dans l’épilogue de ce livre, Carol Gilligan nous présente le mouvement de sa pensée à travers lequel l’affirmation d’une voix différente se reconnait comme l’affirmation d’une voix humaine et se fonde une éthique du care.

« En tant que philosophie morale de la relation, l’éthique du care est un guide qui permet de connaitre les autres et de se connaitre soi… J’ai aujourd’hui le recul nécessaire pour clarifier ce qui était moins visible ou moins bien formulé quand j’ai publié mes premiers travaux : quoique d’abord perçue comme une voix féminine, la ‘voix différente’ (la voix de l’éthique du care) est une voix humaine : c’est une voix qui diffère de la voix patriarcale (restez à l’affut des signes de répartition et de hiérarchie binaire) ; là où le patriarcat s’impose en force, la voix humaine est une voix de résistance et l’éthique du care est une éthique d’émancipation » (p 164).

Une théologie en phase avec l’éthique du care : Elisabeth Moltmann-Wendel et Jürgen Moltmann

Au même moment où Carol Gilligan publie ‘une voix différente’ (1982), se déroule un dialogue entre Elisabeth Moltmann-Wendel, une des premières théologiennes féministes et son mari Jürgen Moltmann, un des plus grands théologiens de notre époque, à la Conférence œcuménique internationale de Sheffield en 1981 avec pour thème : « Devenir des personnes dans la communauté nouvelle des hommes et des femmes » (4).

Elisabeth et Jürgen nous ont par ailleurs fait part de leur expérience personnelle à ce sujet. Elisabeth Moltmann-Wendel nous rapporte qu’« elle fréquentait des femmes chrétiennes bien éduquées, exerçant un grand contrôle sur elles-mêmes. Je me suis rendu compte qu’elles ne parvenaient pas à s’aimer elles-mêmes. Alors en réaction, j’ai proclamé ces trois affirmations : ‘Je suis bonne. Je suis unifiée. Je suis belle’. J’empruntais l’idée d’unité, de complétude, de plénitude (wholeness) à la théologie féministe qui assume la femme, corps et âme… ». Jürgen Moltmann interrogé sur cette question a certes confirmé le caractère innovant et authentiquement chrétien de cette théologie, mais il s’est exprimé aussi d’une façon plus personnelle. Il rappelle combien l’éducation des jeunes garçons, des hommes, a, elle aussi, été entachée par la négativité et la violence : ‘Vous n’êtes rien, vous ne pouvez rien, vous devez faire… Quelle terrible éducation !’ (5).

Elisabeth Moltmann-Wendel proclame une théologie féministe : « L’expérience des femmes que Jésus est un ami qui partage leurs vues, qui donne chaleur, intimité, et tendresse à tous ceux qui sont abandonnés et sans soutien, est oubliée… Le féminisme, le mouvement des femmes dans le monde occidental, a donné à beaucoup de femmes le courage de se découvrir, d’exprimer à nouveau leurs propres expériences de Dieu, de la Bible avec des yeux nouveaux et de recouvrir leur rôle unique et original dans l’Évangile ». Elisabeth incrimine le système patriarcal. « Ce système est incompatible avec l’identité et les conceptions des femmes… Aujourd’hui, les femmes comprennent Jésus comme ce qu’il a été pour elles. Elles veulent se débarrasser de la domination du système patriarcal ».

Jürgen Moltmann s’accorde avec Elisabeth dans sa contestation du système patriarcal : « L’ordre patriarcal est ancien et répandu. A un stade précoce, l’Église a été reprise en main dans une culture patriarcale. En conséquence, le potentiel libérateur du christianisme a été paralysé… Ainsi, la libération des femmes et, en conséquence celle des hommes, pour sortir du système patriarcal, est connectée avec la redécouverte de la liberté de Jésus et une nouvelle expérience des énergies de l’Esprit. Nous devons laisser derrière nous le Dieu monothéiste des seigneurs et des mâles, et découvrir, depuis les origines du christianisme, le Dieu de la communauté qui est riche en relations, capable de souffrance et apporte l’unité. C’est le Dieu vivant, le Dieu de la vie que le système patriarcal a déformé à travers les idoles de la domination. En lui, les hommes aussi expérimentent une libération de la distorsion dont les femmes ont souffert et souffrent encore comme conséquence du système patriarcal ».

Voilà une vision théologique qui nous parait résonner avec l’affirmation d’une ‘voix humaine’ par Carol Gilligan, cette voix qui, dans la poursuite de la proclamation d’une ‘voix différente’ exprime une écoute et un respect de la personne et appelle à la sortie du système patriarcal.

J H

- Carol Gilligan. Une voix différente. La morale a-t-elle un sexe ? Précédé d’un entretien avec Fabienne Bruguière. Champs essais, 2019

- Pour une société du care : https://vivreetesperer.com/une-voix-differente/

- Carol Gilligan. Une voix humaine. L’éthique du care revisitée. Climats, 2024

- Femmes et hommes en coresponsabilité dans l’Église : https://www.temoins.com/femmes-et-hommes-en-coresponsabilite-dans-leglise/

- Quelle vision de Dieu, du monde, de l’humanité… ? : https://vivreetesperer.com/quelle-vision-de-dieu-du-monde-de-lhumanite-en-phase-avec-les-aspirations-et-les-questionnements-de-notre-epoque/

par jean | Juil 8, 2024 | ARTICLES, Expérience de vie et relation |

L’usage d‘internet a transformé entièrement notre genre de vie dans la plupart de secteurs de notre activité du travail et de commerce à l’information aux loisirs. On pourrait énumérer les cas où il s’est révélé ou se révèle indispensable. Cependant, on peut sans doute se demander s’il n’y a pas là aussi un revers de la médaille. Effectivement, on redoute aujourd’hui la dépendance que l’usage d’internet peut susciter jusqu’à un effet d’addiction. C’est la crainte exprimée par Sophie Lavault, docteure en neurosciences et psychologie clinique. « L’hyper connectivité nous procure tant de shoots de dopamine qu’elle nous coupe du lien authentique avec nous-mêmes et avec les autres ; sous l’emprise de nos écrans, nous ne prenons plus le temps de ressentir, ni d’observer. Déconnectés de notre propre corps, nous le sommes de notre environnement naturel au point de détruire plutôt que de préserver ». Aussi a-t-elle écrit un livre qui engage à « revenir à soi » (1). De même, si on peut reconnaitre, pour une part, dans la montée des réseaux sociaux , une extension des liens sociaux et une émergence de conscience commune, on peut également redouter y voir apparaitre la formation de clans, une agressivité mimétique, une violence numérique, une manipulation de l’information. Nous sommes interpellés.

On connait aujourd’hui l’extension et la répartition des réseaux sociaux dans le monde. Si Facebook est le réseau social le plus fréquenté dans le monde avec près de 3000 milliards d’utilisateurs actifs mensuels en 2023, en France, il totalise 40 millions d’utilisateurs actifs mensuels. Si il est en perte de vitesse parmi les plus jeunes, passant au cinquième rang des réseaux fréquentés chez les 18-24 ans, il continue une légère progression chez les plus âgés (2).

Dans ce grand nombre d’usagers, chacun est singulier dans sa fréquentation. Comme les interpellations vis-à-vis de l’utilisation d’internet s’adresse à tous, chacun peut également y apporter une réponse personnelle. Nous nous sommes interrogés sur notre propre usage de Facebook.

Contexte de notre présence sur Facebook

Facebook se présente ainsi : « Facebook est un réseau social grand public. Il permet à ses utilisateurs de rester en contact avec leurs amis, familles, connaissances, en interagissant grâce à des publication, des commentaires, des likes, de participer à des groupes en fonction de leurs intérêts ». Nous sommes entrés sur Facebook, il y a une douzaine d’années, engagé dans une recherche personnelle se traduisant par une écriture pour un blog : « Vivre et espérer », et, à l’époque, la mise en valeur de l’œuvre du théologien ; Jürgen Moltmann dans un autre blog : « L’Esprit qui donne la vie ». Parallèlement, depuis des années, nous participions au site de Témoins, association chrétienne interconfessionnelle. En entrant dans Facebook, nous souhaitions y trouver, pour une part, un espace de dialogue. Dans une condition de veuvage, pouvoir élargir mon éventail de relations était également un souhait. Cependant, je ressentis très tôt ma particularité d’arrivant relativement isolé. De nombreux participants fréquentaient Facebook avec un réseau bien constitué, y partageant les apports de leurs loisirs, notamment de leurs vacances, parfois des réflexions ou des émotions. J’en étais un spectateur bienveillant et reconnaissant pour la vie bonne qui s’y exprimait. Progressivement, je découvris la vie des uns et des autres et à travers les « j’aime », une attention plus ou moins mutuelle put s’instaurer. A travers les demandes, le public s‘élargit puisqu’il compte aujourd’hui 530 amis. On doit dire ici également que mon savoir-faire dans l’usage de Facebook est limité. Par exemple, je ne recours pas à la messagerie : Messenger.

Aujourd’hui, depuis quatre ans, relégué dans un Ehpad, à la suite d’un covid, puis de l’épidémie et de l’impossibilité de retrouver mon genre de vie initial, mon isolement s’est accru. Mais Facebook s’avère alors véritablement secourable par l’accès ouvert sur la nature et sur l’art par de magnifiques photos et par une ambiance bienveillante. Et il continue à être une source d’information très efficace où je puise abondamment tant pour mes choix de livres que pour ma participation à Témoins. A plusieurs reprises, j’ai relaté sur ce blog, mon usage de Facebook (3). Ce furent des étapes dans l’expression de mon ressenti. Je réitère ici avec un peu plus de recul.

Une ouverture à la beauté

Comment est-ce que je perçois les principaux apports de mon fil Facebook?

Un des apports majeurs, c’est une ouverture à la beauté au moins sous un double aspect : la beauté de la nature et la beauté des œuvres d’art. Nombreux sont les ami(e)s qui partagent des photos de paysage, aujourd’hui entre autres, L P , JM T , F S , N H , L P…Plus largement, ce sont des photos de nature, comme des fleurs. Je pense actuellement à de superbes photos de montagne. On peut admirer aussi des photos d’un auteur de livres publiant de sublimes photos de paysages méridionaux, de la Drome notamment, D Massivement, les organismes de tourisme de toutes les régions de France diffusent de magnifiques photos de paysage. Je revisite ainsi un pays que j’ai aimé et admiré: le golfe du Morbihan. Cependant circulent aussi de nombreuses peintures de paysage. J’ai découvert ainsi le grand nombre et la variété des peintures de Claude Monet, ébloui par l’expression de son ressenti, une beauté toujours actuelle. Mais la proposition est variée et je trouve des perles dans les multiples expressions actuelles de l’art naïf. Certains nous font connaitre des peintures peu connues d’autres pays européens ( P S)

Expressions de vie

Le philosophe et sociologue, Charles Taylor, nous a montré comment nous sommes entrés dans un âge de l’authenticité (4). « Les historiens et sociologues s’accordent pour reconnaitre un tournant majeur dans la vie sociale et culturelle des pays occidentaux dans les année 60…L’individualisme s’est désormais déplacé sur un axe nouveau sans abandonner les anciens pour autant. En plus de l’individualisme moral/spirituel et instrumental se répand désormais un individualisme « expressif ». Cette expressivité, cette expression de soi est très présente sur Facebook. Certes, elle prend des formes différentes. Certains sont discrets, d’autres expriment leurs états d’âme. Cependant, communiquer sur Facebook, c’est évidemment exprimer ce qui vous tient à cœur sur différents registres. Mais cette expression est tournée vers le partage. Pour certains, cette expressivité se manifeste dans une manifestation de leur vie personnelle. Ainsi, une « amie » anglaise J E , partage non seulement de belles contributions picturales, mais elle nous associe à sa vie quotidienne et à son histoire familiale. Sensible au visage de l’humain, elle aime partager des photos de ceux qui l’entourent. D’autres expressions sont plus discrètes. Ainsi, MF R nous fait découvrir la beauté dans sa campagne, mais exprime aussi sa vision de la vie. Et P S ne nous entretient pas seulement de la vie de sa province, mais il participe à un site protestant et, de temps à autres, laisse transparaitre ses opinions politiques.

Propositions spirituelles et religieuses

La part des relations chrétiennes, catholiques et protestantes ou autres, est ici importante au point où il est difficile de toutes les mentionner. Il y a donc des commentaires journaliers d’évangile ( J T et M CT), de nombreux commentaires bibliques (Reg P, Prot B, L P), des messages d’ouverture chrétienne (C C M J) des textes engagés concernant la vie des églises ( R P, C P, A S, Conf bapt, , H L… ) Bien sûr, il se trouve des réflexions théologiques ( Transcend , P L , J C, DF) de libres expressions (M M, J C S, MH M C, H RG ), des témoignages d’acteurs engagés ( R G , B C) On peut ajourer à ce groupe des acteurs spirituels comme Hum N et ses interviews en vidéo, D GQ et ses dialogues en quête spirituelle ou encore JP O.. On ajoutera ce qui tient aux relations entre psychologie et spiritualité. La poésie est également très présente, notamment dans écrits de Christian Bobin et de Jean Lavoué. Ajoutons à cette énumération très vaste et qui parait fastidieuse en l’absence des noms et des contenus, l’apport de B C qui se manifeste en terme d’un flux de vidéos et de textes qui concernent à la fois le religieux et le politique . L’offre est conséquente et, dans cet ensemble, des affinités peuvent s’établir. De temps à autre, une lueur vient nous éveiller De plus, nous pouvons recueillir là nombre d’informations pour le site de Témoins

Vie sociale, économique et politique

La vie sociale, économique et politique apparait à travers la contribution de quelques ami(e)s et quelques publicités d’organisme. Sur notre fil, ce secteur a une place seconde. Parmi les thèmes abordés, l’écologie occupe une place majeure. Les grands évènements se répercutent très vite, notamment l’information concernant les décès de grandes personnalités. Il me semble que les questions politiques se manifestent très différemment selon les périodes. Actuellement, leur présence ne me parait pas à la mesure des enjeux. Notons à nouveau la richesse du flux de vidéos et de textes communiqués par B C. C‘est un apport précieux.

Les vidéos

Facebook comporte également une rubrique vidéos, mais celles-ci ne sont pas choisies par des « ami(e)s. Elles sont très variées quant à leurs origines et à leurs sujets. Ainsi elles concernent-elles la vie des animaux, les relations humaines, la psychologie, la philosophie, les sciences, le message chrétien dans ses différentes formes, voire un message musulman. La tonalité induit fréquemment des sentiments positifs : les vidéos de Thomas d’Ansembourg se proposent de nous aider à comprendre notre manière de vivre en relation., les courts interviews réalisées par Human Nadj auprès de personnes témoignent d’un humanisme psychologique et spirituel dans une sphère où la culture musulmane est bien représentées, des vidéos nous montrent une entraide chez des humains ou des animaux, la présentations d’initiatives humaine innovantes (Brut), des messages chrétiens de différents origine, notamment d’origine africaine entre autres l’Église méthodiste de Cote d’Ivoire, le récit d’expériences spirituelles, des messages qui nous apportent des visions nouvelle sur la conscience, la santé, l’histoire africaine.. C’est un espace de découverte. En ce moment, pourtant crucial, cette rubrique manifeste une grande discrétion sur le plan politique

Diversité

Notre description est incomplète . En présentant notre fil, nous avons choisi d’énoncer les noms par des initiales par discrétion et dans l’impossibilité d’une exhaustivité. Il y a des thèmes présents de temps en temps sur notre fil, notamment à travers des publicités d’organisme, comme la santé par exemple.

Facebook comme cadeau

A l’heure où les critiques se multiplient contre les réseaux comme propagateur de fausses nouvelles ou porteur de ségrégation sociale, notre expérience personnelle nous permet de mettre en évidence la diversité des situations

Il y a bien un premier enseignement qui apparait. Si le dispositif du réseau prédispose, l’usage personnel de chacun est déterminant.

Si Facebook encourage finalement une interaction positive à travers l’usage prédominant des « like », est-ce que nous-même, nous sentons-nous heureux de manifester abondamment notre attention, notre estime, notre sympathie. Tout en gardant une volonté de sincérité, j’ai choisi cette attitude, même si elle me semble peu payée de retour. A travers ce que les gens disent d’eux-mêmes et de leurs activités sur le fil Facebook, nous finissons par les connaitre pour une part. Et nous pouvons leur être reconnaissant, car, en s’exposant, ils nous accordent une part de confiance dans le partage de leurs joies et parfois de leurs inquiétudes et de leurs peines. Cela me fait penser au coq d’un livre d’enfant qui de son clocher, disant aux gens du village : « je t’ai vu ». Et bien à nous de faire le choix de la sympathie. Nous nous rappelons ici une pensée d’Antonio Spadaro dans son livre : « Quand la foi passe par le réseau ». Il nous appelle, dans un esprit de convivialité et de fraternité à faire évoluer le net d’un lieu de « connexion » à un lieu de « communion ». « La connexion en soi ne suffit pas à faire du Net un lieu de partage pleinement humain. Travailler en vue d’un tel partage est la tâche spécifique du chrétien » (5). Il y a la une exigence qui m’interpelle et qui m’invite à grandir spirituellement.

Cependant, il y a également dans l’offre de Facebook des propositions qui suscitent L’admiration, l’émerveillement, la « awe » (6) et, en conséquence, la reconnaissance, e la gratitude (7). Ce sont là deux réalités éminemment spirituelles et également bienfaisantes Certains paysages, certaines peintures nous paraissent admirables. Pour moi, cette admiration peut déboucher sur la louange et la reconnaissance. C’est la parole d’un psaume : « Que tes œuvres sont grandes, O Éternel. Et je chante avec allégresse l’ouvrage de tes mains » (Ps 92).

Cette offre est d’autant plus précieuse lorsqu’on vit dans un isolement relatif et qu’elle vient compenser des manques comme une accession difficile à la nature

On peut ajouter que Facebook permet aussi d’esquisser une forme de dialogue à travers des commentaires. C’est un germe de réflexion partagée

En manque

Certes, de nombreux messages appellent la réflexion. D’autres suggèrent une méditation. Mais, au total, sur notre fil, nous voyons peu de réflexions étayées, construites Nous y portons des extraits de textes des différentes rubriques de Vivre et espérer : histoires et projets de vie, expérience de vie et relation, culture et société, émergence écologique, vision et sens. Et nous abondons en même temps, notre page Facebook : Vivre et espérer. Dans ces textes, nous nous sommes donnés pour but d’apporter, de la manière la plus accessible possible, un éclairage qui puisse contribuer à rendre plus justes , plus pertinentes, nos représentations, en pensant que ces représentations ont ensuite des effets sur nos actes. Ainsi présentons-nous des livres français et étrangers qui s’appuient sur l’expérience de leurs auteurs, mais aussi sur des apports sociologiques, psychologiques, scientifiques, philosophiques et théologiques. Nous remercions les quelques-uns qui marquent leur appréciation de cet apport, souvent ou de temps à autre. Notre regret est que ces textes ne suscitent davantage d’attention dans un public qui, au total, apparait plutôt comme cultivé et spirituel. En regard, nous nous réjouissons de l’attention que certains portent aux photos de nature extraites de notre collection de photos flickr

Se remettre en question

Lorsque Sophie Lavault nous met en garde vis-à-vis de l’hyperconnectivité et, en conséquence un danger d’addiction et de déconnexion avec soi-même, lorsqu’on y réfléchit, c’est notre propre usage d’internet qui est mis en question. Je m’interroge sur mon usage de Facebook. Certes, dans ma condition, il m’apporte un lien essentiel avec la nature et avec la vie sociale. Il suscite des sentiments qui fondent la vie comme la sympathie, l’émerveillement, la gratitude. Le danger réside dans une consultation accélérée : passer d’un post à un autre sans prendre le temps suffisant pour le gouter. Il y a un risque de banalisation qui entrainerait un émoussement de notre émerveillement. ou de notre attention. Lorsque Saint-Exupéry écrit le « Petit Prince », il nous montre combien l’édification d’un lien requiert un apprivoisement lequel requiert du temps. Si nous passons trop rapidement d’une perle à une autre, il y a danger de banalisation. « Ralentir pour sentir », c’est l’expression qui sert d’identifiant à un « ami » de Facebook. Je me suis rendu compte combien il était bienfaisant de m’attarder sur une belle photo et de la contempler. La même attitude vaut pour notre attention aux moments de vie qui nous sont présentés sur Facebook et sur les sentiments qui y sont évoqués. Dans quelle mesure, ma louange ou ma prière sont-elles mobilisées ?

A deux reprises, sur ce blog, je me suis interrogé sur mon usage de Facebook (3) Sans doute, la perception de cet usage varie selon la condition du moment. Aujourd’hui, je mesure le cadeau qui m’est fait, et qui, quelles qu’en soient les limites, m’appelle à en faire un sage usage et à en prendre soin.

J H

- Sophie Lavault. Revenir à soi Comment le numérique nous déconnecte de nous-mêmes. Albin Michel. 2023

- Facebook : les chiffres essentiels : https://blog.digimind.com/fr/agences/facebook-chiffres-essentiels

- Mon expérience de Facebook 2017 https://vivreetesperer.com/mon-experience-de-facebook/ Facebook en question 2020 : https://vivreetesperer.com/facebook-en-question/

- L’âge de l’authenticité : https://www.temoins.com/lage-de-lauthenticite/

- Cyberespace et théologie : https://www.temoins.com/cyberespace-et-theologie/

- Ebloui par l’émerveillement : https://vivreetesperer.com/ebloui-par-lemerveillement/ Comment la manifestation de l’admiration et de l’émerveillement exprimées par le terme de « awe » peut transformer nos vies : https://vivreetesperer.com/comment-la-reconnaissance-et-la-manifestation-de-ladmiration-et-de-lemerveillement-exprimees-par-le-terme-awe-peut-transformer-nos-vies/

- La gratitude, un mouvement de vie : https://vivreetesperer.com/la-gratitude-un-mouvement-de-vie/

par jean | Fév 6, 2024 | ARTICLES, Expérience de vie et relation |

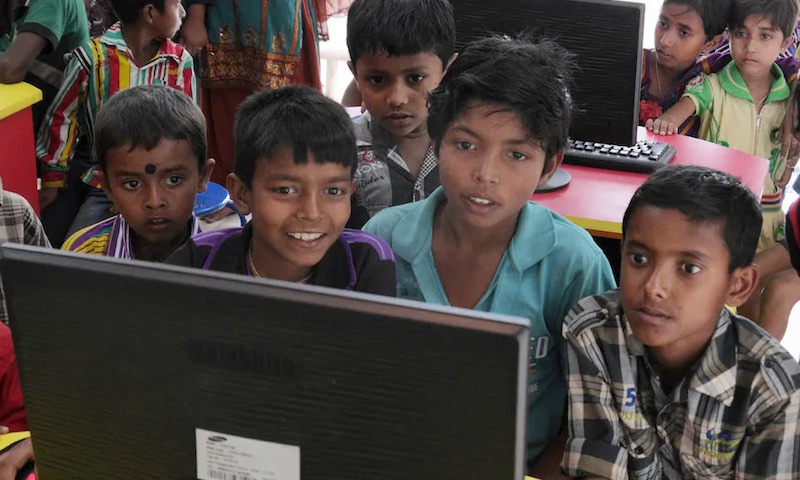

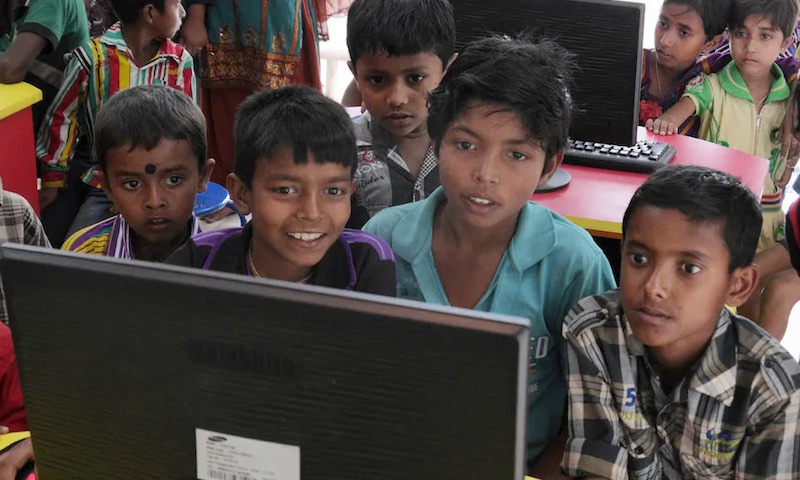

La réussite d’enfants apprenant librement en petit groupe auprès d’un ordinateur en puisant dans le savoir d’internet.

Comment l’expérimentation de Sugata Mitra s’est propagée en Inde et à travers le monde : des environnements d’apprentissage auto-organisés, une école dans le nuage (school in the cloud).

Il y a une dizaine d’années, le nouveau processus pédagogique initié et propagé par un ingénieur indien, Sugata Mitra, à partir d’une expérience initiale en 1999 : la réussite d‘un groupe d’enfants d’un bidonville indien à utiliser un ordinateur mis à leur portée ‘The hole in the wall’, était reconnue par le dispositif Ted qui diffuse les idées nouvelles dans l’univers anglophone à travers des ‘talks’, courtes interventions en vidéo ; en 2013, Ted lui décerne un prix accompagné d’un crédit qui va lui permettre d’engager une expérimentation à grande échelle en créant sept espaces propices à cette pédagogie : 2 en Grande-Bretagne et 5 en Inde. Nous avons rendu compte de la première étape du parcours de Sugata Mitra, celle des grandes innovations qui, durant la première décennie du XXIe siècle, ont engendré un nouveau processus pédagogique (1). Or en 2019, Sugata Mitra publie un livre qui dresse le bilan de l’ensemble de l’innovation et trace des perspectives d’avenir : « The school in the cloud. The emerging future of learning » (2). « L’Éducation a essayé d’exploiter la “promesse” de la technologie de l’éducation pendant des décennies pour aucun profit, mais nous avons appris que des enfants en groupe – quand l’accès à internet leur est donné – peuvent apprendre par eux-mêmes n’importe quoi (learn anything by themselves)… » En 1999, Suga Mitra a mené la fameuse expérience du ‘trou dans le mur’ qui a donné matière à trois causeries TED et lui a permis de gagner le premier prix TED d’un million de dollars pour la recherche. Depuis lors, il a mené une nouvelle recherche à propos des environnements d’apprentissage auto-organisés (self-organized learning environments, SOLE), construisant des ‘Écoles dans le Nuage’ (Schools in the Cloud) à travers le monde. Ce nouveau livre partage les résultats de cette recherche… Dans ce livre révolutionnaire, vous apercevrez le futur émergent de l’apprentissage avec la technologie. Il en ressort que la promesse n’est pas dans la technologie elle-même. Elle est dans « un apprentissage dirigé par les enfants eux-mêmes utilisant la technologie » (page de couverture).

Cet ouvrage se déroule en trois grandes parties : Qu’est ce qui arrive quand les enfants rencontrent internet ? – Les écoles dans le nuage – Aperçus sur le futur de l’apprentissage.

Internet peut être un fabuleux moyen d’apprentissage pour les enfants

Avec son esprit curieux, en mettant un ordinateur en accès à des enfants d’un bidonville indien, l’ingénieur Sugata Mitra a fait apparaitre un phénomène insoupçonné : la capacité d’enfants défavorisés et sans instruction, mais s’entraidant les uns les autres de découvrir le fonctionnement d’un ordinateur et d’apprendre à partir d‘internet. A l’entrée de son premier chapitre intitulé : ‘Self–organizing systems in learning’ (les systèmes d’apprentissage s’organisant eux-mêmes), Sugata Mitra résume en ces termes le nouvel horizon : « Quand on leur donne l’accès à internet en groupe, les enfants peuvent apprendre n’importe quoi tout seuls » (p 3). Il décline ensuite ce constat à travers les résultats d’expérimentation auprès d’enfants d’âge divers en des lieux différents et dans des conditions variées. En Inde, dans les régions rurales ou les faubourgs misérables, puis dans d’autres pays, au Bhutan, au Cambodge et en Afrique du sud, « les résultats ont toujours été les mêmes : la capacité digitale a jailli de ce qui paraissait de nulle part » (Digital literacy sprang out of seemingly nowhere) (p 4). Sugata Mitra en précise les conditions : « Au cours des années, nos expériences ont montré que des groupes d’enfants, se voyant donner accès à internet dans des espaces publics et sûrs apprendrons à utiliser les ordinateurs et internet sans instruction venant des adultes. Nos expériences montrent que les enfants en groupe apprennent à des vitesses beaucoup plus grandes que des enfants travaillant individuellement par eux-mêmes. La mentalité de la ruche collective se montre un enseignant efficace. Il m’a fallu des années pour réaliser que cette situation collective d’apprentissage était un exemple d’un système s’auto-organisant… » (p 7).

Des environnements d’apprentissage auto-organisés

Nommé professeur de technologie de l’éducation à l’université de Newcastle en novembre 2006, Sugata Mitra arrive en Angleterre. En 2009, un film indien célébrant un effet de promotion sociale de l’expérience, ‘The hole in the wall’, le rend célèbre et il est contacté par une institutrice anglaise d’une petite école élémentaire Saint-Alban à Gateshead. Il engage la conversation avec des élèves de huit ans et leur propose d’essayer une expérience d’apprentissage avec des ordinateurs. Le 6 juillet 2009, les 24 élèves enthousiastes, âgés de huit ans, se voient proposés cinq questions concernant les avantages de l’adaptation pour la survie, questions correspondant à un niveau supérieur de quatre années. « Les enfants ont accès à un ordinateur par groupe de quatre en toute liberté. Au bout de trente minutes, les enfants reviennent avec leurs réponses sur un bout de papier. Puis, on demanda à chaque groupe de poser sa propre question. Il fut demandé à l’institutrice de retenir les réponse et de reposer individuellement et sans recours à l’ordinateur, les mêmes questions deux mois après (p11). Les résultats furent remarquables : « Les groupes peuvent répondre aux questions de l’examen classique, avec des années d’avance. Et, après avoir appris en groupe, beaucoup d’entre eux peuvent assimiler leur réponse dans une compréhension personnelle. Et deux mois après, ils ont retenu les résultats » (p 12). Ce fut là une nouvelle ouverture pour la recherche. L’expérience a ensuite été de nombreuses fois répétées montrant que les enfants pouvaient répondre à des questions encore plus difficiles correspondant à un niveau d’âge plus élevé. Sugata Mitra a trouvé un nouveau nom pour désigner cette méthode. Dans ces classes, l’ordre avait été remplacé par un doux chaos dans l’espoir d’un ordre émergeant spontanément. J’ai trouvé un nouveau nom pour ce que nous avions réalisé : nous avions découvert le « Self-organized learning environment » (SOLE) (Environnement d’apprentissage auto-organisé )» (p 14).

A partir de là, Sugata Mitra a développé quelques environnements expérimentaux en Inde.

En récapitulant les résultats obtenus par les enfants durant plusieurs années, Sugata Mitra peut mettre en évidence des gains remarquables :

- Devenir un bon usager autonome d’internet

- Apprendre assez d’anglais pour utiliser les moteurs de recherche ou un chat en mail

- Apprendre à chercher sur internet pour répondre aux questions

- Améliorer sa prononciation anglaise

- Améliorer ses scores en mathématiques et en sciences à l’école

- Évaluer les opinions et détecter l’endoctrinement et la propagande (p 15)

Les enfants à qui on donne accès à internet en groupe peuvent apprendre n’importe quoi tout seuls

Dès lors, Sugata Mitra s’est posé la question : « Y a-t-il une limite à ce que les enfants peuvent comprendre en utilisant internet ? ».

Pour répondre à cette nouvelle question, une nouvelle expérience a été entreprise à kalikuppam, un village de l’Inde du sud. « Nous avons posé une question dont nous pensions que les enfants ne parviendraient pas à y répondre : quel est le processus de réplication de l’ADN ? Est-ce que des enfants Tamil âgés de 12 ans à Kalikuppan peuvent apprendre et comprendre le processus de réplication de l’ADN en anglais à partir d‘un ordinateur, trou-dans-le-mur, sans guidance d’un adulte ? A ma stupéfaction la réponse a été : oui » (p 15) ». Un matériel universitaire de biotechnologie avait été déchargé sur l’ordinateur. Au bout de deux mois, ces enfants qui comprenaient à peine ce langage sur un sujet bien en avance de ce qui leur était enseigné à leur âge, sont parvenus tout seuls à un score de 30%. Puisqu’on ne pouvait trouver un professeur de biochimie pour cette école, Sugata Mitra a eu l’idée de chercher une ‘médiatrice’. « Cette personne était juste une figure adulte amicale qui encouragerait les enfants à aller plus loin, simplement à travers des expressions chaleureuses comme : ‘Formidable. Comment tu as pu comprendre cela ?’ ou ‘Je n’aurais jamais pu comprendre cela tout seul’… pareil à la manière dont une grand-mère admire ses petits-enfants. La médiatrice n’avait aucune connaissance du sujet. Elle avait de l’affection pour les enfants et elle les admirait. J’ai appelé cela la ‘méthode de la grand-mère’. En quelques semaines, la ‘méthode de la grand-mère’ a mené les enfants de Kalikuppan au même niveau que des enfants plus âgées qui recevaient l’enseignement d’un professeur formé de biochimie dans un école urbaine de Delhi ».

Cette expérience de Kakikuppan a appris deux grandes leçons à partir desquelles Sugata Mitra a pu déclarer : « Les enfants à qui on donne accès à internet en groupes peuvent apprendre n’importe quoi tout seuls ». Dès lors, les déclarations de Sugata Mitra ne sont plus apparues comme naïves, mais comme dangereuses. Cette expérience a également montré que l’admiration est un puissant outil d’apprentissage. L’apprentissage auto-organisé est tout au long aidé par l’admiration. J’ai appelé cette méthode : ‘Une éducation envahissante au minimum’ (minimally invasive education) » (p 16).

Comment des grands-mères viennent encourager les enfants sur skype

A partir de là, Sugata Mitra s’est dit que la ‘méthode des grands-méres’ était efficace et il a décidé d’essayer à nouveau. Est-ce que cette pratique pourrait se réaliser avec skype ? En 2009, comme Sugata Mitra est interviewé par le ‘Guardian’, il fait savoir que son dispositif est associé à un service de téléphone skype à Hyderabad comme près de Newcastle. Et il raconte : « Quand je suis allé en Inde récemment, j’ai demandé aux enfants comment ils aimeraient utiliser skype au mieux et ils m’ont répondu qu’ils souhaiteraient que des grands-mères anglaises leur lisent des contes de fée ». L’intervieweur en a fait part dans le Guardian et du coup des mails sont arrivés. Sugata Mitra s’est adressé aux volontaires pour leur donner les principes de la ‘méthode des grands-mères’ : ne pas enseigner, entrer en conversation, poser des questions et demander aux enfants d’éventuelles réponses. En d’autres mots, elles peuvent conduire une session SOLE sur skype. Nous décidâmes d’appeler ce groupe de volontaires ‘The Granny Cloud’ (le nuage de la grand-mère). Parmi ces volontaires, certaines personnalités se sont révélées particulièrement ajustées. Aujourd’hui, des ‘grannies’ opèrent à l’échelle mondiale (p 17-18). Cette intervention a eu notamment un effet bénéfique sur le langage des enfants (p 32).

Les Écoles dans le Nuage

Dans ce livre, Sugatra Mitra nous rapporte comment l’expérimentation s’est poursuivie à travers l’implantation d’ ‘environnements d’apprentissage auto-organisés’ (SOLE) à travers le monde ; effectivement, des expériences sont apparues dans de nombreux pays : Australie, Argentine, Uruguay, Chili, Etats-Unis. Et bien sûr, elle a continué à s’étendre en Angleterre et surtout en Inde. L’Inde a été le grand champ d’expérimentation des ‘Schools in the Cloud’. Ce livre nous rapporte, par le menu, l’histoire de chaque innovation dans son environnement spécifique : les atouts, les oppositions, les difficultés, les gains qui, à chaque fois, viennent confirmer la réussite de cette nouvelle approche.

Au total, Sugata Mitra peut dresser un bilan : « Qu’est-ce que nous avons appris des écoles dans le nuage ? » (p 125-140). « Nous savons maintenant que les enfants peuvent apprendre à se servir des appareils tout seuls. Ils peuvent même apprendre plus vite dans des groupes non supervisés… Ils peuvent aussi enseigner aux adultes les usages de la nouvelle technologie. Nous voyons là une génération qui peut utiliser n’importe quelle technologie digitale pour résoudre des problèmes… Ils peuvent calculer (compute) des solutions aux problèmes. Calculer est la nouvelle arithmétique (Computing is the new arithmetic). On constate également une amélioration de la ‘compréhension de lecture’ lorsque les enfants utilisent l’Ecole dans le Nuage. « Il est important de noter que la ‘compréhension de lecture’ est seulement un des aspects de la compréhension des contenus. En plus des textes imprimés, les enfants ont affaire à beaucoup d’autres genres de médias incluant des représentations visuelles, audio et vidéo ». « Ainsi il vaudrait mieux parler de ‘compréhension de multimédias’. Dans les ‘Écoles dans le Nuage’, cette compréhension s’améliore à des niveaux au-dessus de celle qui prévaut dans l’éducation standard ». Au total, les enfants apprennent à lire mieux et plus vite dans l’École du Cloud. Il est peut-être possible de commencer avec des enfants aussi jeunes que cinq ans. Voici une génération qui peut comprendre le monde à partir du nuage massif de données qui les entoure ».

« Nous savons que des groupes d’enfants cherchant sur internet réussissent mieux dans leur recherche et habituellement détectent les erreurs dans l’information ou dans leur perception. A la différence des écoles traditionnelles, dans les Ecoles dans le Nuage, les enfants apprennent à chercher en groupe, se corrigent les uns les autres, et discutent entre eux quelle découverte est la plus authentique. En se comportant ainsi, les enfants apprennent à communiquer avec le réseau, à répondre aux bonnes questions de la bonne manière, et expliquer et discuter leurs découvertes les uns avec les autres. Communiquer est la nouvelle écriture.

Quand les enfants recherchent sur internet et sont complimentés sur leurs découvertes, il est naturel de s’attendre à ce que la confiance en eux-mêmes s’accroisse… Voilà une génération qui a confiance dans ses capacités digitales.

Les enfants n’ont pas peur de la technologie moderne. Ils ont seulement besoin d’y avoir accès. C’est une vision d’espoir.

Finalement, ‘le Trou dans le Mur’ et ‘l’École dans le Nuage’ nous montrent qu’il y a un changement fondamental dans les capacités dont les enfants ont besoin pour la nouvelle époque dans laquelle ils sont en train de grandir. Une transition se produit : un mouvement de la lecture, l’écriture, l’arithmétique à la compréhension, la communication et le calcul ».

Une réflexion prospective

Dans un dernier chapitre, Sugata Mitra s’engage dans une réflexion prospective ‘Looking for the future’. Sugata Mitra est impressionné par la rapidité du changement technologique. « Nous sommes dans une trajectoire technologique pour le développement humain qui est maintenant dans une phase exponentielle » (p 166). Son attention se porte sur l’organisation des réseaux et de leur évolution. Comme physicien, il envisage les ‘systèmes dynamiques complexes’ et il rapporte des changements où on passe spontanément d’une situation chaotique à un ordre supérieur. « Quand des systèmes complexes passent du chaos à l’ordre, nous les appelons des systèmes s’auto-organisant » (p XXXVIII). Sugata Mitra entrevoit cette réalité dans la nature et il la perçoit dans son expérimentation pédagogique dans un processus où on passe du brouhaha à une construction collective. Il aperçoit un phénomène analogue dans l’émergence d’internet aujourd’hui. « Cette époque est caractérisée par un ordre spontané dans un réseau global de gens » (p 173). Nous ne le suivons pas dans des extrapolations qui apparaissent aujourd’hui dans le courant transhumaniste. Nous ne nous arrêtons donc pas à ce court épilogue, car il ne rapporte en rien l’apport majeur de ce livre : l’invention d’une pédagogie nouvelle fondée sur la créativité des enfants dans des petits groupes en phase avec internet. La recherche et l’innovation menées par Sugata Mitra nous paraissent à la fois spectaculaires et révolutionnaires.

Dans cette innovation épique, le nouveau processus pédagogique initié par Sugata Mitra s’appuie sur l’élan créatif des enfants et, à cet égard, on peut y voir une parenté avec d’autres formes d’éducation nouvelle, comme l’invention montessorienne (3). Cependant, comme les innovations précédentes, celle-ci s’est heurtée et se heurte encore à un système scolaire marqué par la hiérarchie, la compétition, l’individualisme. Certes, ce système est de plus en plus contesté dans l’aire anglophone comme dans l’aire francophone. En l’occurrence, Sir Ken Robinson, qui remit le prix TED à Sugata Mitra, auteur et conférencier anglais, expert dans le domaine de l’éducation artistique, a fréquemment dénoncé les effets pervers des systèmes scolaires forgés à l’image de la production industrielle (4). Il déclarait ainsi : « L’école nous introduit dans une voie standardisée et annihile la créativité que chaque enfant porte en lui à la naissance ». Ken Robinson montrait comment le système scolaire actuel est le produit d’une autre époque où un intellectualisme individualiste issu du XVIIIe siècle s’est combiné à une organisation industrielle associant uniformisation, standardisation et division du travail. Aujourd’hui, nous avons besoin de passer d’un « processus mécanique » à un « processus organique ». Les nouveaux modes de communication changent la donne et permettent le changement. Sans doute, percevons-nous aujourd’hui davantage non seulement les bienfaits d’internet, mais également les risques potentiels. Cependant, cette analyse nous permet de comprendre en quoi l’innovation de Sugata Mitra s’est heurtée au conservatisme de l’institution scolaire. Cette opposition apparait bien dans le commentaire d’un chercheur anglais, James Nottingham : « Ce livre met en question une représentation conventionnelle et vous pousse à entrer dans une nouvelle manière de penser au sujet du comment apprendre. Par exemple, pensez aux millions dépensés pour fournir un ordinateur à chaque étudiant alors que Sugar Mitra montre que les enfants apprennent mieux lorsqu‘ils se rassemblent auprès d’un grand écran… » Et de même, cet auteur fait ressortir la vanité du bachotage des tests au regard des résultats durables obtenus dans les ‘environnements d’apprentissage auto-organisés’. Une caractéristique majeure de cette innovation éducative est l’apprentissage en petits groupes. C’est aussi un élément majeur de sa réussite. Ainsi la rupture avec le système traditionnel n’est pas seulement technique, elle est aussi sociale.

J H

- Sugata Mitra , un avenir pédagogique prometteur https://vivreetesperer.com/sugata-mitra-un-avenir-pedagogique-prometteur-a-partir-dune-experience-dauto-apprentissage-denfants-indiens-en-contact-avec-un-ordinateur/

- Sugata Mitra. The School in the Cloud. The emerging future of learning. Corwin, 2020. On pourra voir parallèlement un film documentaire réalisé par Jerry Rothwell : https://www.platform-mag.com/film/the-school-in-the-cloud.html

- L’invention montessorienne : https://vivreetesperer.com/linvention-montessorienne-2/

- Une révolution en éducation : https://vivreetesperer.com/une-revolution-en-education/

par jean | Jan 10, 2024 | Expérience de vie et relation |

Notre relation avec le passé varie selon notre contexte de vie et les circonstances. Lorsque nous ressentons des difficultés psychologiques, nous savons aujourd’hui que notre passé n’y est pas étranger. D’une façon ou d’une autre, nous voici appelés à le revisiter. Mais, dans d’autres situations, nous pouvons trouver un réconfort en évoquant des souvenirs heureux. Jusque dans la vie courante, nous sommes appelés à faire des choix, à nous engager dans telle ou telle orientation. Nous envisageons l’avenir en fonction du sens que peu à peu nous avons donné à notre vie. Or, à chaque fois, les pensées qui nous animent dépendent de notre personnalité Et cette personnalité s’est formée peu à peu en fonction de nos rencontres et de nos découvertes qui se rappellent dans nos souvenirs. Quelle conscience avons-nous de nous-même?

Qui sommes-nous ? En regard de ces questions, nous envisageons la rétrospective de notre vie. Cette vie s’enracine dans un passé, non pas pour y demeurer, mais pour se poursuivre et aller de l’avant. Ainsi, lorsqu’un livre parait avec le titre : « Vivre avec son passé. Une philosophie pour aller de l’avant » (1), nous voilà concerné. En même temps, nous découvrons l’auteur, le philosophe Charles Pépin (2). Auparavant, celui-ci a écrit d’autres livres qui nous amènent à réfléchir au cours de notre vie : « Les vertus de l’échec », « la confiance en soi ». Dans ses livres, et dans celui-ci, Charles Pépin témoigne d’une vaste culture. Ainsi, éclaire-t-il son expérience et ses observations à travers la pensée des philosophes, mais aussi les textes des écrivains, sans oublier l’apport des sciences humaines. En traitant ici de la mémoire, il recourt au nouvel apport des neurosciences. En montrant abondamment combien le passé ne disparait pas, mais est toujours là sous une forme ou sous une autre, Charles Pépin nous incite « à établir une relation apaisée et féconde avec notre mémoire…. Les neurosciences nous apprennent que la mémoire est dynamique, mouvante. Nos souvenirs ne sont pas figés…En convoquant sciences cognitives, nouvelles thérapies, sagesses antiques et classiques de la philosophie, de la littérature ou du cinéma, Charles Pépin nous montre que nous pouvons entretenir un rapport libre, créatif avec notre héritage… » (page de couverture). C’est un livre qui ouvre la réflexion et donc entraine des relectures. Cette présentation se limitera donc à quelques aperçus.

Une présence dynamique du passé

Notre passé n’est pas bien rangé dans une armoire close. Nous devons sortir d’une « représentation de la mémoire, statique… accumulative ». Ce n’est pas « un simple espace de conservation du passé » ( p 15).

Cependant, elle a été longtemps peu considérée par la philosophie jusqu’à ce que « Henri Bergson (3) la place au cœur de sa réflexion à la toute fin du XIXè siècle ». « Il a l’intuition assez folle pour son époque, mais confirmée par la science d’aujourd’hui, que notre mémoire n’est pas statique, mais dynamique, que nos souvenirs sont vivants, sujet à des flux et des reflux, affleurant à notre conscience avant de repartir. Et surtout que notre mémoire est constitutive de notre conscience, et donc de notre identité » ( p 16). Nous ne pouvons faire table rase de notre passé. « Nos souvenirs, notre passé irriguent la totalité de notre activité consciente. Notre passé resurgit constamment dans nos perceptions, dans nos intuitions, dans nos décisions… Nous sommes imprégnés d’un passé qui nous parle et nous oriente… » ( p 21). « Notre passé est bien vivant. Il n’est pas seulement passé, mais bien toujours présent » ( p 24). Cette présence peut nous affecter de diverses façons, dérangeante, mais aussi encourageante, réconfortante.. Tout dépend également de l’accueil que nous offrons à nos souvenirs. Charles Pépin nous incité à écouter Bergson qui « nous engage à une attitude d’accueil créatif et d’ouverture à ce passé qui nous constitue. Si notre personnalité condense la totalité de notre histoire personnelle, l’acte libre devient l’apanage de celui qui « prend son passé avec soi », qui l’emporte tout entier pour le propulser vers l’avenir. Nous pouvons nous saisir en même temps de notre passé et de notre liberté : Bergson ne propose rien d’autre qu’une méthode pour y parvenir » ( p 26) .

Ce que nous savons aujourd’hui sur la mémoire

La recherche sur la mémoire a beaucoup progressé. L’auteur dresse un bilan de ces avancées. Ainsi, on identifie aujourd’hui trois mémoires principales : la mémoire épisodique (ou mémoire autobiographique) qui correspond à la « mémoire souvenir » de Bergson, la mémoire sémantique qui est la mémoire des mots et des idées et la mémoire procédurale, rattachée à nos réflexes et à nos habitudes qui se rapproche de la « mémoire habitude » de Bergson ; auxquelles s’ajoutent les mémoires de court terme, de travail et sensorielle ( p 27-28). L’auteur consacre un chapitre à la présentation de ces différents mémoires et de leurs usages telles qu’elles nous apparaissent aujourd’hui grâce à l’apport des neurosciences.

« Notre mémoire épisodique est le souvenir de notre vécu : ces épisodes prêts à se rappeler à notre conscience pour nous réchauffer l’âme ou nous affliger d’un pincement au cœur…. La mémoire épisodique est le siège de notre histoire » (p 28-29). C’est ainsi que nous pouvons nous remémorer notre vie en un récit.

« Le souvenir n’est pas une trace mnésique localisée… mais une manière dont notre cerveau a été affecté, impacté par ce que nous avons vécu ». « Des expériences ont prouvé que notre mémoire ne peut être localisée dans une zone précise du cerveau … Notre mémoire est dynamique et notre cerveau en continuel mouvement et évolution » ( p 33-34). Notre représentation de cette activité est vraiment nouvelle. Elle s’exerce en terme de réseau et dans des modifications constantes. « Notre cerveau se définit par sa plasticité, sa capacité à évoluer sans cesse… Le cerveau se modifie en permanence, et nous pouvons toujours le transformer à nouveau » ( p 35). Dans ces interconnexions, « le souvenir est comme reconfiguré par ce que nous avons vécu depuis, par le contexte présent ». L’imagination prend part au processus.

« Le sens que nous donnons à nos souvenirs dépend également des idées et des valeurs que nous leur attribuons, C’est le rôle de la mémoire sémantique » ( p 37). « La mémoire sémantique contient les mots que nous posons sur les objets, les notions, les concepts, les « vérités générales ». En elle s’inscrit notre connaissance du monde. Elle ne se charge pas, comme la mémoire épisodique, des épisodes, mais de ce que nous en avons déduit ». ( p 38) .Si, à partir de certains évènements vécus, nous avons développé des représentations négatives, une dépréciation de nous-même, cela fait partie également de la mémoire sémantique.. Or, à ce niveau, nous pouvons corriger les croyances qui sont néfastes pour nous en réinterprétant les situations dont elle sont originaires. « Il est tout à fait possible de substituer des croyances dans notre mémoire sémantique implicite. Nous pouvons ainsi « échapper au ressassement d’un souvenir douloureux en travaillant sur celui-ci pour changer d’éclairage » ( p 42). L’auteur cite un écrivain marqué par ses origines sociales et qui parvint à se libérer de ses croyances dévalorisantes en développant une nouvelle interprétation ( p 42-46).

Il y a une troisième mémoire. C’est la mémoire procédurale. C’est « la mémoire de nos habitude ou réflexes, celle qui nous permet de conduire une voiture, de faire du vélo, de jouer du piano… » ( p 46). Les savoir-faire enregistrés dans cette mémoire procédurale résistent au temps qui passe, et même aux atteintes d’Alzheimer.

Aux trois mémoires à long terme évoquées précédemment, s’ajoutent deux mémoires é court terme : la mémoire de travail et la mémoire sensorielle ( p 52-55). « Nous vivons ainsi dans un présent constitué de différentes couches du passé… ».

Le passé, socle de notre identité

« La question de l’identité personnelle est un des problèmes philosophiques les plus passionnants, mais aussi les plus complexes » nous dit Charles Pépin. « Qu’est ce qui nous définit en tant qu’individu singulier, nous distingue de tout autre ? Qu’est ce qui demeure en nous de manière permanente et constitue ainsi le socle de notre identité ? » ( p 85).

Si nous nous interrogeons en ce sens, nous sentons bien combien nous pensons notre être, notre personnalité à travers notre histoire personnelle. L’auteur interroge les philosophes. Ici, nous rejoignons la thèse du philosophe anglais, John Locke : « Les souvenirs nous disent que nous sommes nous-mêmes, ils fondent notre conscience de soi, de cette continuité entre toutes nos perceptions » ( p 86). L’auteur poursuit sa réflexion sur « la fabrique de l’identité » : « Notre mémoire n’est pas seulement le réceptacle de notre itinéraire de vie, susceptible d’éclairer nos comportements, nos réactions et émotions. Nos souvenirs fondent la conviction que la personne qui a vécu tous ces évènements est bien identique à celle qui s’en souvient. Ils fondent la conscience d’une identité qui perdure » ( p 89).

L’auteur évoque ensuite l’œuvre de Marcel Proust : « A la recherche du temps perdu ». Celui-ci explore la portée de ses réminiscences. « Bien que soumis, comme toute chose au passage du temps, le narrateur qui trempe sa madeleine dans son thé et se remémore son enfance réalise que, en dépit des années écoulées, charriant leur lot de plaisirs et de peines… quelque chose de lui est demeuré que Proust nomme « le vrai moi…Ce « vrai moi » prend chez Proust de accents mystiques : il s’agit d’un mois profond, d’un moi immuable, d’une essence de moi qui semble indiquer la possibilité d’une vie éternelle. Et si en effet

ce moi résiste au temps, pourquoi ne résisterait-il pas éternellement ? » ( p 95).

Cette lecture du livre de Charles Pépin nous renvoie à une autre : la lecture du livre de Corinne Pelluchon : « Paul Ricoeur. Philosophie de la recontruction » (4), où elle aborde le thème de l’identité à partir du livre de Paul Ricoeur : « Soi-même comme un autre ». L’auteure envisage l’identité comme « une identité narrative, c’est-à-dire qu’elle se recompose sans cesse » ( p 119). « Parler d’identité narrative signifie d’abord que la connaissance de soi passe par le fait de se raconter, de tisser les différents éléments de sa vie pour leur conférer une unité et un sens qui n’est pas définitif et n’exclut pas les mises en question…. L’identité n’est pas figée ni à priori ; elle se transforme et se construit à travers des histoires que nous racontons sur nous-même et sur les autres, et elle se nourrit des lectures et des interprétations qui enrichissent notre perception du monde et de nous » ( p 120).

Remédier aux blessures du passé

Le passé de chacun est différent. Il s’y trouve des joies et des souffrances, des moments de bonheur et des souffrances, des libérations, mais aussi des blessures dont les effets se poursuivent en forme de ruminations et de dépendances. On peut chercher à oublier ces emprises, mais les souvenirs sont vivaces et parfois reviennent au galop. On peut aussi entrer dans la mémoire pour en transformer les effets. Il y aujourd’hui, de nombreuses approches en ce sens, nous rapporte Charles Pépin. C’est une bonne nouvelle.

Alors on peut rejeter la tentation de l’oubli.

Cependant, l’auteur nous décrit les nombreux comportements qui traduisent une volonté de « tourner le dos à son passé ». Si cette attitude peut réussir dans l’immédiat, elle comporte des risques et peut engendre des situations désastreuses. « L’évitement a un coût psychique ». « Nous n’ignorons pas le passé si aisément…Le garder à l’écart impose une lutte constante, qui peut devenir inconsciente, mais certainement pas gratuite » ( p 110). « Plus dangereux est le traumatisme, plus dangereux est le piège de l’évitement » ( p 116). L’auteur décrit des conduites pathologiques en recherche de l’oubli : travailler pour oublier, boire pour oublier… La situation de l’alcoolique est particulièrement critique. Car son addiction peut déboucher sur une altération de la mémoire « antérograde », c’est-à-dire de la capacité à se constituer de nouveaux souvenirs, à garder en mémoire ce qui vient d’être vécu », une faculté compensatrice.. ( p 122-124). « Puisque l’évitement est dangereux, l’oubli impossible, il nous faut donc apprendre à vivre avec notre passé, à « faire la paix » avec lui » ( p 142).

Durant ces dernières décennies, de grands progrès ont été réalisé en psychologie (5) et la gamme des approches s’est considérablement élargie. C’est dans ce contexte que Charles Pépin a écrit un chapitre : « intervenir dans son passé ». Son approche est globale et ne se limite pas à telle ou telle thérapie. « La vie nous offre parfois de porter un autre regard sur notre passé, de changer notre perception de celui-ci. L’élément déclencheur peut aussi bien être une discussion avec un aïeul, une rencontre qui nous ouvre de nouvelles perspectives, une empathie nouvelle pour quelqu’un qui nous a causé du tort, ou encore le temps qui passe et qui crée une distance salutaire…ou tout simplement une joie de vivre retrouvée, une période plus heureuse qui recolore le passé… Notre histoire nous apparait sous un nouveau jour… Nous voilà tout naturellement apaisés, libérés… » ( p 182)..

« Mais il arrive que la vie ne nous offre pas les conditions suffisantes, propices à une rémission de l’hier…. Nous sommes enfermés dans nos ruminations. Certains passés traumatiques rendent alors nécessaires d’intervenir dans notre passé, parfois avec l’aide d’un thérapeute. Les techniques développées dans ce chapitre sont pour la plupart issues des « thérapies de reconsolidation de la mémoire », mais elles dessinent une voie d’intervention que chacun de nous peut mettre en œuvre seul… Ces techniques reposent sur la méthode suivante : intervenir sur le souvenir en modifiant l’émotion ou l’interprétation qui y sont attachées » ( p 183-184). L’auteur propose donc trois approches : Changer la règle de vie implicite attachée au souvenir ; développer une technique d’habituation au mauvais souvenir ; faire intervenir un personnage fictif dans ses souvenirs : les techniques de reparentage (imaginer une figure aimante et bienveillante appelée figure de « reparentage » qui intervient au cœur de l’épisode douloureux remémoré).

A titre d’exemple, rapportons la première approche. Elle consiste à sortir un souvenir de notre mémoire à long terme pour le retraiter dans notre mémoire de travail avant de le « renvoyer » dans notre mémoire de long terme…. Si nous ne pouvons pas effacer un souvenir de notre mémoire épisodique, nous pouvons en revanche effacer ou réinterpréter une règle de vie implicite dans notre mémoire sémantique, déconstruire cette « vérité émotionnelle, héritée de notre passé qui nous entrave » ( p 184).

Charles Pépin évoque trois penseurs contemporains en fin de de XIXè et début de XXè siècle : Bergson, Freud et Proust qui, tous les trois, ont porté une grande attention à la mémoire et à la question du temps ( p 204-206). Il aborde ensuite « la psychanalyse freudienne, un retour au long cours sur son passé ». il rapporte l’évolution de la pratique psychanalytique. « La cure psychanalytique nous guide dans une nouvelle manière de dire les choses, comme elles viennent, sans souci de cohérence, ni de censure morale. Elle nous apprend à diverger et éclairer soudain notre passé d’un jour nouveau ». L’auteur voit dans « cet art de la divergence », « le meilleur antidote du ressassement » ( p 214).

Prendre appui sur son passé

Si le passé peut nous déranger par le souvenir de certaines expériences malheureuses qui stagnent encore et viennent nous assombrir, à l’inverse nous pouvons y trouver force, soutien et consolation. Charles Pépin évoque cet apport positif dans un chapitre : « Prendre appui sur son passé ». Ici, l’auteur se réfère de nouveau à Bergson. « Un désir authentique, en adéquation avec soi-même, explique Bergson, ressaisit toute notre histoire et nous conduit à un objectif qui prend un sens profond pour nous ».

« Lors d’une conférence donnée à Madrid, Henri Bergson synthétise cette idée de ressaisir notre passé pour nous projeter dans l’avenir sous le concept de « récapitulation créatrice » ( p 149). Comme à son habitude, et c’est un apport très riche de son livre qui, par définition, ne peut être mis en valeur par un simple compte-rendu, Charles Pépin appuie son propos par des exemples vivants. Fils de boulanger, dans sa première jeunesse, cet homme avait quitté sa ville natale pour monter à Paris. A l’aube de la trentaine, il fut pris de doutes. Lassé par un travail qui ne lui apportait pas les satisfactions que procure l’artisanat, il reprit l’affaire familiale et fit prospérer cette boulangerie en usant des savoirs appris par ailleurs. Ainsi doit-il le succès de sa reprise de l’entreprise paternelle à la synthèse qu’il a su faire entre ses souvenirs d’enfance et ses expériences professionnelles. Il a récapitulé l’ensemble de son histoire en se montrant créatif pour inventer sa manière personnelle d’être boulanger » ( p 150).

« Dans son « Essai sur les données immédiates de la conscience », Bergson écrit : « Nous sommes libres quand nos actes émanent de notre personnalité entière, quand ils l’expriment… ». Cette réflexion peut éclairer nos choix. « Notre acte est libre parce que nous nous y « retrouvons ». Toute notre identité s’y exprime comme si notre vie entière devait nous avoir conduit à ce point et à cette prise de décision ». ( p 156-157).

Dans « La pensée et le mouvement », Bergson emploie une jolie expression, « la mélodie continue de notre vie intérieure » pour évoquer ce moment ou nous rencontrons une activité qui nous correspond et nous offre un espace d’expression nouveau : c’est comme si nous entendions notre mélodie intérieure » ( p 165).