Actu

La présence du Christ, guidance d’amour dans une vie quotidienne hors institution

Témoignage de Laure Charrin, thérapeute psycho -corporelle Laure Charrin, thérapeute psycho-corporelle, énergéticienne est très présente sur internet, notamment à travers sa chaine YouTube (1) où elle publie des vidéos qui portent conseil et encouragement. Or, elle...

Un regard sur la société française au fil de la tourmente

Au-delà des apparences selon Brice Teinturier Nous sommes confrontés aujourd’hui à un ensemble de menaces : la dégradation de la nature et du climat, le risque d’une intelligence artificielle incontrôlable, la guerre à nos portes, la montée de l’agressivité sociale...

Soigner avec le coeur

Une éducation au Cameroun Je suis née à Yaoundé, au Cameroun, où j’ai grandi au sein d’une famille polygamique. Mon père avait trois épouses et je suis la benjamine d’une fratrie nombreuse. J’ai grandi dans un foyer où régnaient le respect, le partage et...

Soignantes, porteuses de relation et de vie en EHPAD

Dans la routine des EHPADs, on peut entrevoir des moments de lumière, Il y a des paroles, des sourires, des gestes qui réconfortent. La vie circule à travers des relations bienveillantes. Cependant, il y a certains soignants qui, tout particulièrement, irradient la...

Identité narrative

Une identité qui se manifeste à travers la narration, d’après la philosophie de la reconstruction de Paul Ricoeur : « Soi-même comme un autre »

Comment nous percevons nous, nous-même ? Comment envisageons-nous notre chemin de vie ? Comment l’exprimons-nous ? Quel regard portons-nous sur notre parcours, sur ses défaillances comme sur ses points forts ? Percevons-nous notre vie en termes de moments dispersés et contradictoires ou bien comme orientée dans une même direction.

L’invention montessorienne

Maria Montessori. La femme qui nous a appris à faire confiance aux enfants.

Maria Montessori. La femme qui nous a appris à faire confiance aux enfants.

« Maria Montessori. La femme qui nous a appris à faire confiance aux enfants » (1), c’est le livre de Christina de Stefano.

« C’est une biographie fascinante d’une pionnière du féminisme, des pédagogies nouvelles et des recherches sur le cerveau de l’enfant » (page de couverture).

Une voix humaine

Sortir du patriarcat

Au fondement du care, selon Carol Gilligan, il y a plus qu’une voix différente, une voix humaine.

Fondatrice de l’éthique du care (1) dans son livre initial paru il y a quarante ans, en 1982 aux Etats-Unis : ‘In a different voice. Psychological Theory and Women’s development’ (en français, ‘Une voix différente’) (2), Carol Gilligan développe et reformule sa pensée dans un nouveau livre paru en 2023 sous le titre : ‘In a human voice’ traduit en français sous le titre : ‘Une voix humaine. L’éthique du care revisitée’ (3).

Un usage de facebook

L’usage d‘internet a transformé entièrement notre genre de vie dans la plupart de secteurs de notre activité du travail et de commerce à l’information aux loisirs. On pourrait énumérer les cas où il s’est révélé ou se révèle indispensable. Cependant, on peut sans...

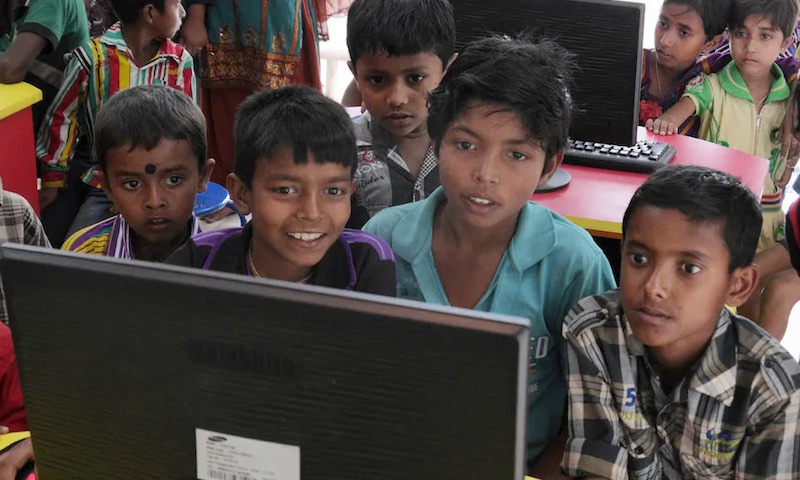

Sugata Mitra : un nouveau processus pédagogique

La réussite d’enfants apprenant librement en petit groupe auprès d’un ordinateur en puisant dans le savoir d’internet. Comment l’expérimentation de Sugata Mitra s’est propagée en Inde et à travers le monde : des environnements d’apprentissage auto-organisés, une école...

Un regard sur la société française au fil de la tourmente

Au-delà des apparences selon Brice Teinturier Nous sommes confrontés aujourd’hui à un ensemble de menaces : la dégradation de la nature et du climat, le risque d’une intelligence artificielle incontrôlable, la guerre à nos portes, la montée de l’agressivité sociale...

De la culture de la performance à la culture de la robustesse

Selon Olivier Hamant On peut discerner dans la culture occidentale un impératif du toujours plus et du toujours mieux. C’est aussi un désir du toujours plus vite si bien qu’un sociologue Harmut Rosa a pu voir dans l’accélération une caractéristique...

Le potentiel de l’écoféminisme chrétien

La prise de conscience écologique appelle aujourd’hui une nouvelle vision du monde. Sociologue et théologien, Michel Maxime Egger a écrit plusieurs livres sur les incidences spirituelles de l’écologie (1). Dans un nouvel ouvrage : « Gaïa et Dieu-e (2) , avec...

Universaliser

Pour une civilisation de l’universel Reconnaissons-nous l’humain dans son égale dignité quelque soient ses conditions d’existence ? Face aux dominations et aux enfermements, n’y a-t-il pas un mouvement qui œuvre pour la reconnaissance de ce commun qu’est notre...

Chemins de paix

Si l’actualité internationale nous parait sombre, avec Bertrand Badie, on peut néanmoins découvrir l’apparition de nouveaux chemins vers la paix. Nous ressentons l’instabilité du monde. Nous entendons des bruits de guerre. Bien plus aujourd’hui, le massacre de la...

Invitation à la spiritualité

Une vision nouvelle. Un chemin Au cours des dernières décennies, dans le contexte du déclin de la « religion organisée » et du reflux de la mentalité matérialiste et scientiste, la spiritualité s’ est imposée comme une vision nouvelle. Une recherche historique,...

« Animal » de Cyril Dion

Quand des voix innovantes et compétentes nous ouvrent de nouveaux chemins pour un monde écologique

Réalisateur du film : « Demain » (1), qui, en son temps, ouvrit les esprits à une dynamique de société participative et écologique, Cyril Dion réalise aujourd’hui un second long métrage : « Animal », qui nous éveille à la vision d’un monde fondé sur la biodiversité.

Le film réalise le projet décrit dans la page de couverture du livre correspondant : « Imaginez que vous puissiez voyager sur quatre continents pour rencontrer certains des plus éminents et des plus passionnants biologistes, climatologues, paléontologues, anthropologues, philosophes, économistes, naturalistes et activistes qui cherchent à comprendre pourquoi les espèces disparaissent, pourquoi le climat se dérègle et surtout comment inverser la tendance ». Le livre : « Animal » (2) rapporte l’ensemble de témoignages, des informations et des idées recueillies « dans une série de rencontres effectuées lors du tournage du film ».

« Pendant 56 jours, Cyril Dion est parti avec une équipe de tournage et deux adolescents très engagés, Bella Lack et Vipulan Puvaneswaran (p 17), l’une anglaise et l’autre français de parents nés au Sri Lanka. Avec Cyril Dion, ces deux jeunes ont posé leurs questions. « Faire ce voyage avec eux fut une expérience merveilleuse et bouleversante. Pour autant, dans la retranscription des entretiens, j’ai choisi de mêler nos trois voix en une pour interroger nos interlocuteurs ». « Leur présence active a permis de mieux comprendre comment leur génération aborde un double défi écologique » (p 21). Le sous-titre du livre témoigne de cette intention : « Chaque génération a son combat. Voici le notre ».

Playing for change

Une musique qui porte à travers le monde une aspiration à l’amour et à la beauté

Playing for change

Et si il y avait chez tous les humains une aspiration à l’amour et à la fraternité

Et si ils pouvaient se reconnaître semblables dans un besoin de solidarité et de fraternité

Et si un chant, une musique exprimant cette aspiration et ce besoin pouvait faire écho et se propager à travers le monde

Et si ce chant, cette musique tissait un lien entre tous ceux qui l’accueillent et qui y participent

Et si ce chant, cette musique suscitait un nouveau regard, une transformation des esprits…

Il y a bien une réponse à ces souhaits :

C’est le mouvement « Playing for Change » qui s’exprime à travers un site (1) et des vidéos sur You Tube. Ici, le chant, la musique se manifestent conjointement à travers de multiples expressions dans le monde, dans de nombreux pays, en Amérique, en Afrique, en Asie. Ces expressions proviennent de gens différents : en lien avec leurs compatriotes, des musiciens dans un style très divers, parfois même des groupes d’enfants. Ainsi, de relai en relai, la mélodie circule d’un bout du monde à l’autre.

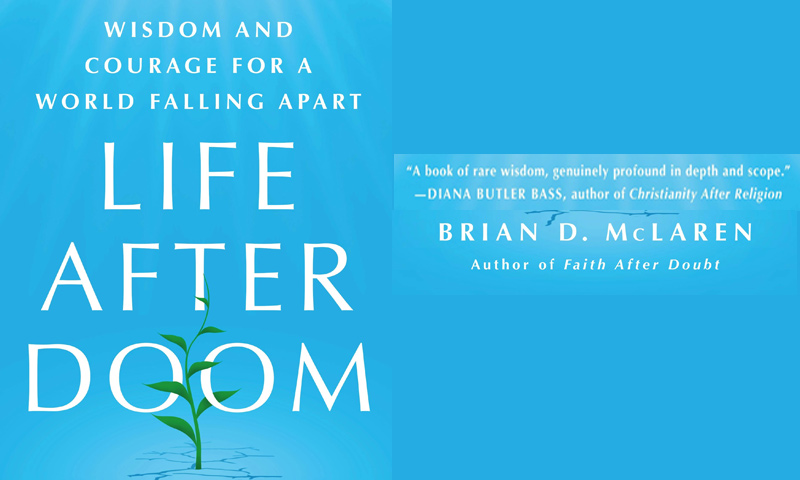

Comment vivre face aux menaces d’effondrement engendrées par la crise écologique

« Life after Doom » par Brian McLaren Si la conscience écologique s’est éveillée dans l’univers chrétien francophone, il est important d’envisager la question à une échelle internationale. Or un livre évoquant dans une perspective chrétienne la menace d’un...

Découvrir les merveilles de la forêt à travers un esprit de découverte

Découvrir les merveilles de la forêt à travers un esprit de découverte alliant un savoir ancestral aux découvertes scientifiques les plus récentes

La voix des arbres

Par Diana Beresford-Kroeger

Nous entrons aujourd’hui dans la découverte de merveilles du monde vivant jusque là inconnues. Ainsi, nous portons un regard nouveau sur les animaux, et plus récemment encore sur les végétaux, en particulier le monde de la forêt (1). Certaines personnes peuvent particulièrement nous en entretenir, car, elles-mêmes, sont engagées avec passion dans un chemin de découverte. C’est le cas de Diana Beresford-Kroeger, auteure d’un livre : « To speak for the Tree », traduit et publié en français sous le titre : « La voix des arbres. Une vie au service des arbres, du savoir des druides aux plus récentes découverts de la botanique » (2).

Nous entrons aujourd’hui dans la découverte de merveilles du monde vivant jusque là inconnues. Ainsi, nous portons un regard nouveau sur les animaux, et plus récemment encore sur les végétaux, en particulier le monde de la forêt (1). Certaines personnes peuvent particulièrement nous en entretenir, car, elles-mêmes, sont engagées avec passion dans un chemin de découverte. C’est le cas de Diana Beresford-Kroeger, auteure d’un livre : « To speak for the Tree », traduit et publié en français sous le titre : « La voix des arbres. Une vie au service des arbres, du savoir des druides aux plus récentes découverts de la botanique » (2).

Un tournant vers le spirituel

Faire l’expérience de Dieu aujourd’hui De plus en plus d’expériences du divin, sous des formes variées et des appellations diverses comme ce qui est décrit sous le terme de « awe » (1), sont rapportées aujourd’hui. Dans son livre : « God’s wider presence » (2, déjà...

Un amour universel du proche au lointain

Une géographie de l’amour d’après la parabole de bon samaritain La parabole du bon samaritain est sans doute une des plus marquantes de l’Évangile. Mais, en a-t-on saisi tout le sens ? Une philosophe Marie Grand veut élargir notre compréhension la plus habituelle à...

Élucider le mystère de la conscience

Selon la définition du dictionnaire Le Robert, la conscience est ‘la connaissance immédiate de sa propre activité psychique’. Selon une recherche google, ‘la conscience est la présence constante et immédiate de soi à soi’. Cette définition se poursuit ainsi : ‘C’est...