par jean | Mar 4, 2014 | ARTICLES, Société et culture en mouvement |

Gilles Babinet, un guide pour entrer dans ce nouveau monde.

Gilles Babinet, un guide pour entrer dans ce nouveau monde.

En ce temps de crise, la France est atteinte par le pessimisme et une perte de confiance. On voit bien le mal, mais on peine à distinguer les changements qui commencent à ouvrir des voies nouvelles. Cependant, il y a bien des analyses qui nous permettent de nous orienter.

Parmi ceux qui nous apportent une meilleure compréhension de la situation actuelle, on compte un jeune entrepreneur, engagé dans la pratique du numérique, et, en fonction de son expérience, appelé à exercer un rôle dans la vie publique comme premier président du Conseil national du numérique, puis comme représentant de la France auprès de la Commission européenne pour les enjeux du numérique. Cette compétence a permis à Gilles Babinet de publier un livre : « L’ère numérique. Un nouvel âge pour l’humanité. Cinq mutations qui vont bouleverser notre vie » (1).

Cependant, cet ouvrage n’est pas seulement le fruit d’une expérience de terrain. Il témoigne d’une culture historique et économique à même de situer et d’interpréter les développements en cours à partir d’une collecte d’informations particulièrement significatives. L’auteur sait aussi nous entraîner dans la compréhension des nouveaux processus avec beaucoup de pédagogie. Ce livre peut éclairer à la fois les décideurs et les acteurs. Accessible à tous, il met à la disposition de chacun une synthèse dynamique qui permet de prendre conscience de la dimension et de la portée de la révolution numérique comme une mutation en voie de transformer radicalement l’économie et la société.

« Gilles Babinet démontre que nous sommes, bien qu’au paroxysme de la crise, à l’aube d’une révolution de l’innovation sans précédent, d’un changement de paradigme majeur pour l’humanité. Il identifie cinq domaines dont l’évolution en cours, intrinsèquement liée au numérique, va changer toute notre vie : la connaissance, l’éducation, la santé, la production, l’Etat. Pour chacun d’eux, il explique les enjeux des changements et en précise les contours, nous invitant à retrouver foi dans l’innovation et la raison, nos meilleures chances de rebond, et peut-être de salut » (page de couverture).

#

Evolution et croissance de la productivité.

Pour situer l’originalité et l’ampleur de la révolution numérique, l’auteur nous présente une rétrospective de l’évolution économique en mettant en évidence les aspects les plus significatifs. Ainsi consacre-t-il, à juste titre, un chapitre à l’étude de la productivité.

Pendant des siècles, celle-ci a stagné, mais depuis la première révolution industrielle au XVIIIè siècle, la productivité s’est accrue très rapidement. « On estime que, lors de la production d’une casserole, les gains de productivité se sont accrus de 150 à 500 fois entre le milieu du XVIIè siècle et l’époque actuelle » (p 43).

L’auteur retrace les grandes étapes de cette évolution. Ainsi, l’accès à l’énergie est un facteur important. La prospérité de l’Empire romain a dépendu d’une main d’œuvre asservie. « Avec la première révolution industrielle, on a trouvé un véritable substitut à la force de l’être humain en tant que source d’énergie. Ce substitut est le charbon ou, plus précisément, la houille utilisée pour alimenter la machine à vapeur, inventée en 1769 » (p 43). La seconde révolution industrielle est fondée sur l’électricité et le pétrole. Gilles Babinet nous rapporte l’épopée des inventions techniques qui se sont succédées pendant cette période.

Et, pour l’histoire récente, il évoque la période des « Trente Glorieuses », les années de croissance économique qui ont suivi la seconde guerre mondiale et ont été appelées ainsi par Jean Fourastié, un grand économiste, qui, lui-même, a mis en évidence l’importance de la productivité et analysé la progression du niveau de vie, débouchant sur une transformation du genre de vie. Cette période de prospérité s’est achevée en raison du renchérissement du prix du pétrole, une tendance de fond liée à l’accroissement de la demande et qui se révèle avec acuité en 1973 à l’occasion de la guerre du Kippour et l’augmentation du prix du baril par l’Opep. Les années qui ont suivi ont pu être dénommées les « Trente Piteuses », caractérisées notamment par l’apparition et la persistance du chômage.

Gilles Babinet analyse finement les causes de cette crise, qui ne tiennent pas uniquement au coût de l’énergie. Il met en évidence un recul des gains de productivité. Le développement de l’informatique à partir des années 70 n’a pas eu d’effets immédiatement visibles.

De fait, on constate par ailleurs que les innovations techniques ne produisent pas immédiatement leurs effets en terme d’amélioration de la productivité. Cependant, la révolution numérique actuelle est si puissante que son impact se manifeste plus rapidement. « Dès que nous sommes entrés dans l’ère de l’ordinateur personnel et que l’on a commencé à connecter tous ces ordinateurs entre eux, à peu près au milieu des années 1990, il a été possible d’observer un accroissement de la productivité et de la croissance américaine » (p 65).

Aujourd’hui, en 2011, « les gains de productivité observés sont au plus haut niveau connu aux Etats-Unis » (p 67).

Le monde entier est désormais engagé dans la révolution numérique. « Qu’il s’agisse de paysans travaillant dans les campagnes reculées de pays en voie de développement ou de chercheurs de sciences fondamentales, tous vont connaître dans les années qui viennent un bouleversement de leurs méthodes de travail… La révolution numérique n’est qu’à ses prémisses et le rythme des innovations va progressivement s’accélérer » (p 67).

Quel horizon pour l’économie et la société ?

Nous sommes au courant des menaces qui se dessinent aujourd’hui, parmi lesquelles celles qui ont rapport ave les équilibres naturels. Cependant, Gilles Babinet met en évidence les difficultés de la prévision. « La complexification croissante de l’information disponible diminue notre capacité de séparer le signal du bruit » (p 31). Tout doit être fait pour réduire les risques, mais l’accélération du changement ne devrait pas induire une peur irraisonnée de la catastrophe.

« La thèse défendue dans cet ouvrage est que la révolution digitale va représenter une rupture de paradigme majeur pour l’ensemble de l’humanité » (p 33). Mais, « si l’histoire rencontre parfois des scenarii de rupture aux conséquences catastrophiques (la première guerre mondiale ), elle présente plus souvent que l’on ne veut bien l’accepter des ruptures de paradigme positives : l’invention de l’électricité, du moteur à explosion, du téléphone, de la pénicilline, des antibiotiques » (p 33). L’accroissement de la durée de vie est redevable aux nouveaux médicaments, mais aussi à la diminution de la pénibilité du travail.

La révolution numérique n’est pas un changement parmi d’autres. Elle concerne tous les registres de l’activité humaine. Après l’invention de l’écriture, puis de l’imprimerie, elle transforme radicalement la communication de l’information, mais entraîne également de nouvelles formes de production et une nouvelle manière de vivre en société. En étudiant, dans cinq chapitres, l’impact de la révolution numérique sur la connaissance, l’éducation, la santé, l’industrialisation et la production, l’Etat, Gilles Babinet nous montre, à travers des exemples concrets, l’ampleur et la portée des changements en cours et à venir. En lisant ces chapitres, on découvre avec émerveillement un potentiel immense. Les risques ne doivent pas être négligés, mais il y a là un horizon fabuleux. L’auteur évoque les opportunités d’une « société de la connaissance » (p 217-133).

Questions pour aujourd’hui

A travers l’histoire, on sait combien la réalisation de certaines innovations a entraîné des souffrances pour ceux qui n’ont pu s’y adapter et y participer. Aujourd’hui, on voit aussi combien tous ceux qui n’ont pas les ressources nécessaires pour entrer dans les nouvelles pratiques sont menacés. Il y a donc un immense besoin de formation et d’accompagnement. Et, parallèlement, comme le souligne l’auteur, il est nécessaire de ménager des transitions. « La transition, la mue sera complexe et potentiellement très douloureuse dans certains secteurs. On ne peut pas, du jour au lendemain, changer la fonction publique ou l’outil productif et mettre en chômage des millions de gens. Et, à contrario, ne rien faire, c’est l’assurance d’un décrochage massif et le risque d’une sortie de l’histoire du progrès » (p 229).

C’est pourquoi Gilles Babinet propose des « régulations transitoires ». « Le principe de ces régulations serait d’offrir un délai raisonnable aux industries traditionnelles pour s’adapter au nouveau monde numérique, délai qui serait défini par avance » (p 230). A plus long terme, c’est toute l’organisation sociale qui est appelée à changer. « La raréfaction du travail, conséquence des gains de productivité, va nous imposer de repenser avec une grande radicalité notre modèle social… » (p 229).

Cependant, une autre question est posée : la France va-t-elle entrer dans cette transformation, sans une longue et coûteuse résistance ? « La France est un pays qui reste bloqué dans le modèle de la seconde révolution industrielle, initiée il y a cent trente ans. Une ère de cycle long, au cours duquel nos institutions, nos grands corps ont été particulièrement adaptés. La thèse de cet ouvrage est que cette ère a commencé à se refermer, il y a près de quarante ans, avec la fin du plein emploi et le début de la crise énergétique. Une autre ère s’ouvre, qui n’a que peu à voir, en terme de codes, avec celle que nous quittons » (p 23).

Pour aller de l’avant, une impulsion politique est nécessaire. Mais, on se heurte ici à l’héritage d’un passé séculaire : un pouvoir centralisé, une société hiérarchisée (2). « La France est un pays jacobin, centralisé et les institutions de la République n’en sont pas moins néo-monarchistes. L’idée que la société civile puisse être, à l’instar de ce que l’on observe dans les pays scandinaves, largement associée à la marche de l’Etat, semble avoir du mal à faire son chemin » (p 22-23)

Gilles Babinet, un guide pour entrer dans un nouveau monde.

Au début de son livre, Gilles Babinet nous raconte comment il a été appelé à devenir président du Conseil national du numérique et comment il a été alors confronté aux pesanteurs des institutions. On peut y voir un conflit entre une culture de l’authenticité et une culture du formalisme, une culture de la créativité et des formes répétitives. De plus, « D’une façon générale, l’ensemble du corps institutionnel n’a qu’une très faible idée de ce qui peut être fait avec le numérique » (p 23). Voilà une des raisons qui a incité Gilles Babinet à écrire ce livre : « Faire comprendre à l’ensemble de ce corps, mais aussi à autant de décideurs que possible, que nous ne sommes pas condamnés au déclin, voire à l’effondrement » (p 22).

Nous recommandons tout particulièrement au lecteur les chapitres thématiques qui, à travers des études de cas et des histoires de vie, montrent une imagination créatrice à l’œuvre avec un impact considérable. Sur ce blog, nous avons évoqué la manière dont la révolution numérique permettait de mettre en œuvre une nouvelle manière d’enseigner, une nouvelle éducation (3). Nous rejoignons le mouvement décrit dans le chapitre sur l’éducation (4).

Dans sa globalité, ce livre nous apparaît comme un guide qui nous permet de comprendre les changements en cours et d’entrer dans une nouvelle dimension. Ainsi, face à la crise actuelle, nous voyons mieux les chemins pour en sortir. A cet égard, nous avions déjà trouvé un éclairage stimulant dans le livre de Jérémie Rifkin sur « La Troisième Révolution Industrielle » (5). Les angles d’approche de ces deux ouvrages sont différents, mais ils nous paraissent complémentaires. Et ils se rejoignent sur certains points, par exemple dans l’évocation de la raréfaction à terme du travail et l’avènement d’un nouveau modèle de société.

Il y a quelques mois, nous avons découvert et lu avec enthousiasme le livre de Anne-Sophie Novel et de Stéphane Riot : « Vive la co-révolution. Pour une société collaborative ». (6). A partir de la présentation de très nombreuses innovations qui sont fondées sur la mise en oeuvre de la collaboration et du partage sur le web, les deux auteurs peuvent écrire : « La bonne nouvelle, c’est que le temps est venu : la révolution à laquelle nous croyons est une révolution du cœur. Une révolution de l’ « être ensemble » qui peut rendre hommage à la société conviviale imaginée dans les années 70 par le père de la pensée écologiste : Ivan Illich ». Ces deux auteurs mettent ainsi un accent sur les valeurs qui irriguent ce courant nouveau en rapide progression. Cependant, le champ couvert par Gilles Babinet est beaucoup plus vaste, et dans ce cas, la réalité est plus complexe, plus contradictoire, plus diversifiée. Et pourtant, Gilles Babinet, lui aussi, à partir de la présentation d’études de cas (7), peut écrire : « D’une façon générale, la collaboration est devenue consubstantielle de l’internet. Elle s’y trouve au cœur » (p 85). Pour notre part, nous réjouissant de la réalité de ce mouvement, nous pouvons l’interpréter dans les termes de la pensée d’un théologien : Jürgen Moltmann : « L’ « essence » de la création dans l’Esprit est la « collaboration », et les structures manifestent la présence de l’Esprit dans la mesure où elles font connaître l’accord général ». « Au commencement était la relation (M Buber) » (8).

Gille Babinet termine son livre par des remerciements. On peut lire en premier : « Je voudrais remercier avant tout Jimmy Wales, le fondateur de Wikipedia. Sans lui, ce livre n’aurait peut-être pas vu le jour, tant les sources, presqu’illimitées, qu’il m’a procurées via sa plateforme, ont été précieuses. (p 235). Ainsi, cette étude sur la révolution numérique s’inscrit, elle-même, dans la transformation de nos modes de travail. Et elle participe à une intelligence collective à laquelle nous sommes convié. Gilles Babinet nous ouvre un nouvel horizon.

J H

(1) Babinet (Gilles). L’ère numérique. Un nouvel âge de l’humanité. Cinq mutations qui vont bouleverser notre vie. Le Passeur, 2014

(2) Voir : Algan (Yann), Cahuc (Pierre), Zylberberg (André). La fabrique de la défiance. Grasset, 2015. Présentation sur ce blog : « Promouvoir la confiance dans une société de défiance. Transformer les mentalités et les institutions. Réformer le système scolaire. Les pistes ouvertes par Yann Algan » https://vivreetesperer.com/?p=1306 Comment internet ébranle les structures hiuérarchiques : Clay (Shirky). Here comes everybody. The power of organising without organisation.Allen Lane, 2008. Sur le site de Témoins : « Le pouvoir d’organiser sans organisation. Les structures hiérarchiques en question » http://www.temoins.com/publications/le-pouvoir-d-organiser-sans-organisation.-les-structures-hierarchiques-en-question./toutes-les-pages.html

(3) Voir le livre de Michel Serres : Serres (Michel). Petite poucette. Le Pommier, 2012 (Manifestes). Présentation sur ce blog : « Une nouvelle manière d’être et de connaître » https://vivreetesperer.com/?p=820 Sur ce blog : « Une révolution en éducation. L’impact d’internet pour un nouveau paradigme en éducation » https://vivreetesperer.com/?p=1565

(4) Le modèle de l’enseignement français correspond à l’ère industrielle aujourd’hui dépassée. Aujourd’hui, dans le mouvement de la révolution numérique, des innovations surgissent dans le monde et montrent une nouvelle voie. Gilles Babinet nous présente des études de cas particulièrement impressionnantes. En 2011, Sebastian Thrun, jusque là professeur à Stanford, crée : Udacity, y met en ligne un cours sur l’intelligence artificielle auquel 135 000 étudiants s’inscrivent, alors que le même enseignement était suivi par 200 étudiants à Stanford. Salman Khan, ayant aidé sa nièce à apprendre les mathématiques à travers des vidéos, constate que, mises en ligne sur You tube, ces vidéos sont consultées chaque jour par milliers. Il crée un organisme d’enseignement : la « Khan academy » qui diffuse aujourd’hui près de 5 000 vidéos (pour beaucoup, traduites en plusieurs langues). « Le plus frappant reste sans doute les commentaires qui accompagnent la plupart des vidéos. On y trouve d’innombrables histoires d’élèves qui s’estimaient incapables et qui ont retrouvé espoir grâce à ces vidéos ». Un chercheur indien en informatique, Sugatra Mitra lance en 1999 une expérimentation dans la banlieue sud de Delhi. Il met un ordinateur et un clavier connectés à internet à la disposition d’enfants de rue et d’eux seuls. Neuf mois après, il constate avec stupéfaction que ces enfants ont appris l’anglais. C’est la réussite d’une éducation informelle. Gilles Babinet évoque le fait que de nombreux entrepreneurs de l’économie de la connaissance aux Etats-Unis ont fait un passage dans des écoles de type Montessori qui privilégie l’éveil plutôt que le taux de réussite aux examens. « Un enseignement qui vient d’en haut » n’est plus reçu et Gilles Babinet dessine une « deuxième révolution éducative ».

(5) Rifkin (Jérémie). La Troisième révolution industrielle. Comment le pouvoir latéral va transformer l’énergie, l’économie et le monde. LLL Les liens qui libèrent, 2012. Présentation sur ce blog : « Face à la crise, un avenir pour l’humanité. La troisième révolution industrielle » https://vivreetesperer.com/?p=354

(6) Novel (Anne-Marie), Riot (Stéphane).Vive la Co-révolution ! Pour une société collaborative. Alternatives, 2012 (Manifeste). Présentation sur ce blog : « Une révolution de « l’être ensemble ». La société collaborative : un nouveau mode de vie ». https://vivreetesperer.com/?p=1394

(7) A partir de nombreux exemples, Gilles Babinet nous montre un développement de la coopération. Dans les pays en voie de développement, les changements introduits par le téléphone mobile sont spectaculaires. Les télécommunications rendent de multiples services. « Aujourd’hui, pour quatre milliards d’êtres humains, les smartphones représentent un moyen d’accès à internet. Leur vie en est changée… Il s’agit d’une révolution qui, en ce qui concerne l’accès à la connaissance, ne ressemble à rien de comparable dans toute l’histoire de l’humanité ». Ces possibilités nouvelles de communication renforcent le lien social. Dans son chapitre sur la connaissance, Gilles Babinet présente aussi les multiples innovations qui entraînent un développement de la collaboration : « Connaissance collective, crowd et cocréation. Crowd et gain d’opportunité dans le monde de la finance. Data et big data… ». Dans son chapitre sur l’industrialisation, en regard du développement de robots concentrés dans des usines où les hommes sont de moins en moins nombreux, Gilles Babinet décrit le développement des « fablabs » (laboratoires de fabrication) qui permettent de « distribuer massivement les moyens de conception, mais aussi de production et de les rendre accessibles à tous ». Là aussi, la logique est celle de la collaboration.

(8) Moltmann (Jürgen). Dieu dans la création. Traité écologique de la création. Cerf, 1988 (citation p 25). La pensée théologique de Jürgen Moltmann est présentée sur le blog : « L’Esprit qui donne la vie » http://www.lespritquidonnelavie.com/

par jean | Fév 13, 2014 | ARTICLES, Expérience de vie et relation |

#

Une conférence de Thomas d’Ansembourg

#

Psychothérapeute dans un parcours où il traite des problèmes de relation et de communication dans des contextes très variés, des problèmes individuels jusqu’aux questions de société, Thomas d’Ansembourg nous apporte un éclairage original qui nous aide à vivre plus heureusement et plus intelligemment . Sur ce blog, nous avons déjà présenté une de ses interventions (1) . Aujourd’hui, nous vous invitons à écouter une conférence de Thomas d’Ansembourg, enregistrée en vidéo, sur le thème : « Femmes et hommes. Monde nouveau. Alliance Nouvelle « (2).

#

#

Cette fois, l’intervention se déroule en une longue séquence, près d’une heure et demie, mais le talent pédagogique du conférencier, en terme d’interrelation, d’illustration par des exemples concrets, d’échappées en forme d’éclairages globaux, d’implication personnelle et de beaucoup d’humour rend cette conférence passionnante. Elle est d’autant plus passionnante qu’elle aborde un thème majeur : la vie en couple dans une perspective qui va bien au delà d’une analyse de la relation, puisqu’elle nous appelle à envisager celle-ci dans le cadre d’une société en mutation et en rapport avec la quête spirituelle qui se répand aujourd’hui. Voici quelques étapes de cette conférence où l’on pourra trouver de précieux éclairages.

#

Les bases de l’humain.

#

Cette conférence commence par une question de Thomas d’Ansembourg auprès de son public : Combien de couples heureux connaissez-vous ? Mais si ce nombre n’est pas élevé, n’est-ce pas parce qu’il n’y a pas de formation à la relation ? Ce qui manque, c’est bien souvent un dialogue en profondeur sur ce qu’on veut vivre ensemble . Ainsi appelle-t-il les participants à parler ensemble un à un de leurs aspirations. Et puis, il leur demande les mots qui, à leurs yeux, caractérisent une relation heureuse : « Qu’est ce que vous souhaitez vivre dans la relation ? ». Et voici les mots qui apparaissent : liberté, complicité, confiance, partage, ouverture, échange, authenticité, plaisir, sensualité, créativité, joie, émerveillement, évolution, transformation, amour…

Ainsi des lignes de force surgissent de cette consultation. Et comme le dit, avec humour, Thomas d’Ansembourg, « Il ne faut pas être un grand psy ou un grand philosophe pour dégager ainsi les bases de l’humain ». « Ce que nous cherchons à vivre, c’est un profond contentement de tout notre être » dans la relation à soi, à l’autre, et à la vie, à la grâce ou à Dieu selon notre expression.

Alors Thomas d’Ansembourg trace sur le tableau où il a écrit tous les mots qui ont été évoqués, une ligne qui monte, un « fil rouge ». Au départ, nous dit-il, l’enfant vit ce profond contentement. Il chevauche son élan de vie. Et puis, des adultes autour de lui lui imposent peu à peu de vivre selon leur schéma : c’est l’heure ; il est temps. On fait les choses comme ceci et non comme cela ; Il faut. Ces schémas correspondent à un certain genre de société, un certain type de culture.

#

Un monde nouveau.

#

A plusieurs reprises dans son exposé,Thomas d’Ansembourg montre qu’actuellement la société et la culture sont en train de vaciller et de se fissurer. Un monde nouveau est en train d’apparaître. Car aujourd’hui, les fondements de l’économie sont de plus en plus critiqués. « Nous assistons à l’écroulement du mythe de la croissance économique exponentielle et à une fracture croissante entre ceux qui ont de plus en plus et ceux qui ont de moins en moins ». L’exploitation désordonnée des ressources naturelles devient intolérable. Face à ces dysfonctionnements, « une conscience nouvelle semble s’activer ». Des premiers signes de changement apparaissent dans les pratiques. Parallèlement, une quête de sens apparaît. « De plus en plus d’individus réalisent que la division dans ce monde correspond à une division dans nos cœurs. Ils ont l’impression d’une déchirure ». « Ce que je vis n’est pas ce que je veux vivre ». Cette quête de sens est donc une caractéristique de notre époque. C’est une démarche pour trouver « un sens personnel et vivant à notre existence »

#

Vers la fin du système patriarcal

#

Thomas d’Ansembourg remet également en cause le système patriarcal qui, lui aussi, est en train de se fissurer, mais qui perturbe encore grandement la relation entre les hommes et les femmes. Ainsi nous décrit-il l’apparition de ce système. L’homme devenu agriculteur, enclot son champ. La société se fonde sur la propriété. Une hiérarchie s’instaure. Des divergences d’intérêt débouchent sur des conflits armés. Et de même, la femme est désormais soumise à l’homme. Elle entre dans sa propriété. Mais aujourd’hui, à cet égard, ce système s’effondre. Avec la contraception, la femme peut avoir des enfants comme elle veut et avec qui elle veut.

Thomas d’Ansembourg nous montre combien la culture patriarcale a faussé les relations . Dans son aspect guerrier, elle développe une culture du sacrifice et du malheur. Dans son accent sur la propriété et l’enrichissement, la possession prévaut : « L’humain est chosifié ». La vie est devenue une sorte d’objet. Clôture et enfermement vont de pair. Dans les mentalités,on peut repérer des comportements qui correspondent à cette culture patriarcale. Et, par exemple, est-ce que le volontarisme correspondant ne provoque pas chez nous un interdit vis-à-vis de l’accès au bonheur ? Clairement,le rapport de force accompagnant le système patriarcal est contraire à la manifestation de la tendresse et de la douceur.

Face à cet encodage séculaire,Thomas d’Ansembourg nous invite à « revisiter nos systèmes de pensée, nos systèmes de croyances ». Le travail n’est pas simple. Comme l’ écrit Einstein, « Il faut plus d’énergie pour faire sauter une croyance ou un préjugé qu’un atome ». Mais ce travail est nécessaire pour « sortir de nos enfermements ». Et le mot enfermement évoque le terme d’enfer. Pour ce faire, nous avons besoin « de courage et d’humilité ».

#

Pistes de changement

#

Thomas d’Ansembourg ne nous permet pas seulement de repérer nos préjugés et nos enfermements.Très concrètement, il propose des pistes pour une vie en couple plus heureuse en évitant un ensemble de pièges comme la méconnaissance de la tendresse et de la douceur, le rapport de force, une fusion romantique dans laquelle l’autre est « une moitié », ce qui empêche la croissance de chacun et la reconnaissance de l’altérité, l’amour conditionnel, la prétention d’avoir toujours raison, la crainte de montrer nos vulnérabilités. Cette analyse est accompagnée d’exemples vécus qui sont extrêmement évocateurs.

Le dernier chapitre de cette conférence nous conduit dans une voie de pacification. Thomas d’Ansembourg met l’accent sur la nécessité « d’un temps de présence et d’échange pour une écoute empathique ». C’est une leçon qu’il a du lui-même apprendre : « J’étais quelqu’un qui courait tout le temps. J’ai du apprendre à ralentir et à pacifier le temps ». Cette disponibilité permettra aussi « d’écouter l’autre au bon endroit ». En voici un bel exemple. A une mère de famille qui impose à ses enfants sa manière de concevoir l’ordre dans la maison, Thomas d’Ansembourg pose des questions successives sur le pourquoi de son attitude. Recherche d’harmonie, de paix, répond-elle. Et puis soudain, elle se rend compte que l’important, c’est le vivant. Et, à quarante-cinq ans, il lui revient une injonction de sa mère : « Plus tard, tu ne sauras jamais tenir ta maison ». Autre discernement : il y a des couples où chacun dit faire son travail. Mais insidieusement, une séparation peut s’installer. Il n’y a plus d’expression de gratitude pour le travail de l’autre. La division prévaut. L’enchantement disparaît.

L’expression de la reconnaissance, de la gratitude est une démarche indispensable dans la vie humaine. Apprendre à ne pas considérer les choses comme allant de soi. Considérer en quoi notre existence dépend de la collaboration de tant d’êtres humains . Goûter, célébrer ! Bref, y a-t-il « assez d’enchantement, assez d’écoute, assez de solidarité » ? Thomas d’Ansembourg compare le couple à une sorte de creuset où peut se réaliser un processus de transformation. C’est le passage d’une souffrance à la paix intérieure, du morcellement et de la division à l’unité, de l’action réaction à la création, du vide et du manque à la plénitude. C’est passer de l’égo, qui joue petit, qui a peur de perdre, qui calcule, à la dimension de l’être qui est souffle et inspiration. Allons à l’essentiel plutôt que de nous attacher à des formes provisoires. Nous sommes en route.

#

Dans cette vidéo, Thomas d’Ansembourg déploie des qualités d’acteur au service de sa pédagogie. Son enthousiasme communicatif nous aide dans notre prise de conscience. Cette conférence nous entraîne dans de multiples facettes et de nombreuses découvertes . On peut parfois relativiser ce qui est exprimé, mais quel chemin nous parcourons ainsi avec le conférencier ! C’est un chemin de vie.

#

J H

#

(1) Sur ce blog : « Vivant dans un monde vivant. Changer intérieurement pour vivre en collaboration. Aparté avec Thomas d’Ansembourg recueilli par Michel de Kemmeter » https://vivreetesperer.com/?p=1371

(2) Conférence du 30 janvier 2014 de Thomas d’Ansembourg sur le thème : « Femmes et hommes. Monde nouveau. Alliance nouvelle » : http://www.youtube.com/watch?v=SGVqvLkTcT8 (Alpescproduction. Mis en ligne le 3 février)

par jean | Déc 15, 2013 | ARTICLES, Expérience de vie et relation, Hstoires et projets de vie |

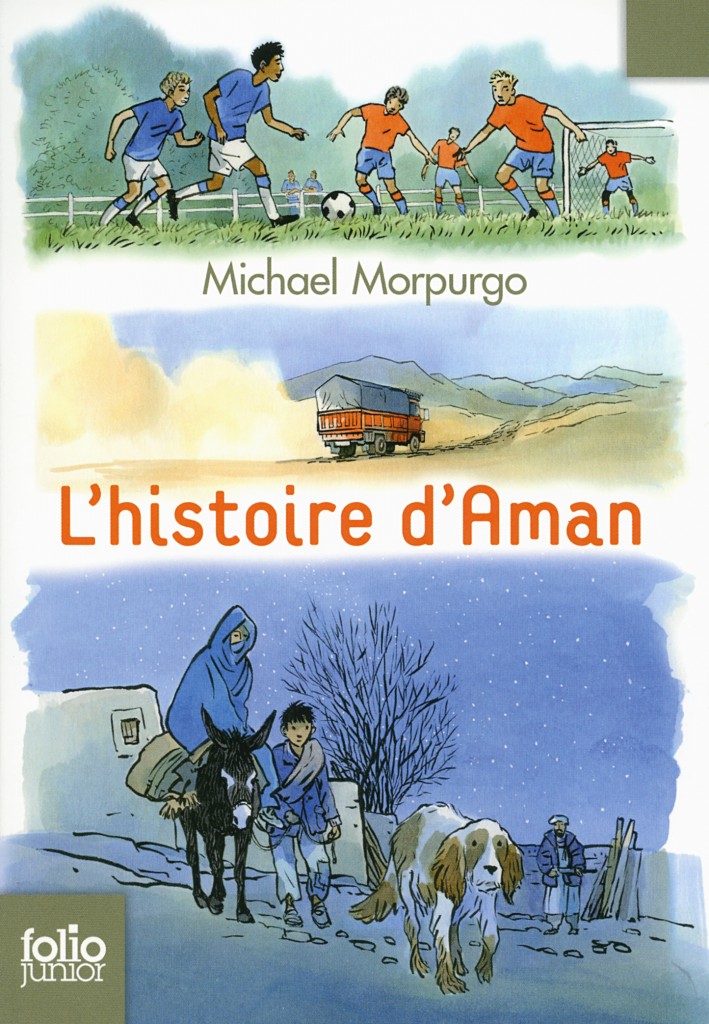

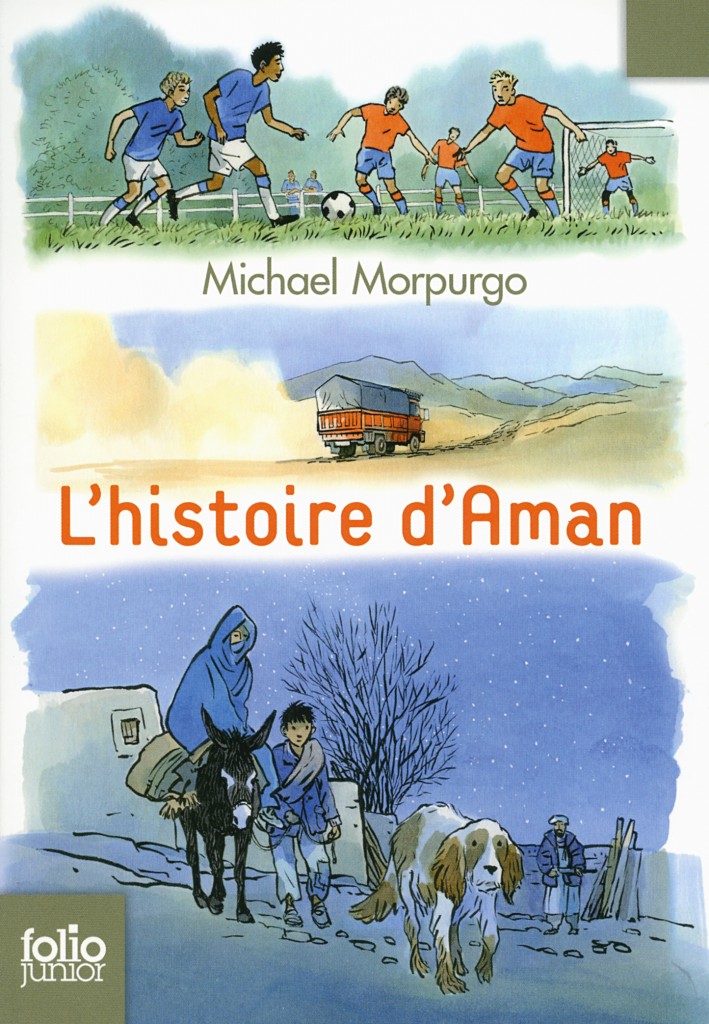

Comment un enfant afghan parvient en Angleterre et est sauvé de l’expulsion par la puissance de l’amitié.

#

#

Cette histoire commence par le récit de Matt, un jeune garçon anglais. Cet été-là, Matt rejoint son grand-père pour passer ses vacances avec lui. La grand-mère de Matt est décédée, il y a trois ans. Dans une période de sécheresse, le grand-père veut veiller sur l’arbre qui a été planté en pensant à elle. Matt nous raconte le premier soir passé avec son grand-père et le chien Dog. On joue au monopoly. Dans ce moment de vie tout simple, le soir en regardant les étoiles, la profondeur des sentiments émerge. On évoque grand-mère et soudain, Matt se rappelle Aman, son copain de classe, originaire d’Afghanistan et devenu son meilleur ami. Hélas, Aman et sa mère résidant en Angleterre depuis six ans, viennent de se voir refusé le droit d’asile et sont enfermés dans un lieu de détention en attendant leur expulsion. « Et si tu pouvais aller le voir ? », demande Matt à son grand-père.. Celui-ci hésite et se rappelle soudain que grand-mère, comme visiteuse de prison, allait dans ce lieu : Yarl’s wood, chaque semaine. Alors il décide de rendre visite à Aman.

#

« Et ils gardent les enfants là–dedans ? »

#

Grand-père poursuit le récit. Son émotion s’exprime lorsqu’il voit la manière dont on traite les détenus. « Et ils gardent des enfants là-dedans ? ». Peu à peu, grand-père entre en relation avec Aman et avec sa mère. Il joue au monopoly avec l’enfant , montre une photo de famille. La présence de Dog sur cette photo renvoie Aman à la chienne aimée avec laquelle il a partagé des moments difficiles en Afghanistan : Ombre. Il commence à raconter son histoire à grand-père.

#

Rejoindre l’oncle Mir en Angleterre

#

On lira cette histoire au long de plusieurs chapitres. Aman a vécu dans une vallée d’Afghanistan, Bamiyan, déchirée par une guerre intestine. Son père a été assassiné…Il vit dans une grotte avec sa mère et sa grand-mère. Et là, il recueille une chienne abandonnée, affectueuse et intelligente : Ombre. Dans les persécutions qui s’abattent sur cette famille, un seul espoir : rejoindre l’oncle Mir qui habite en Angleterre. Et lorsque la grand-mère d’Aman est, à son tour, assassinée, sa mère et lui s’enfuient vers Kaboul, puis au delà. C’est alors qu’Ombre se révèle avoir été employée par l’armée britannique comme chien renifleur d’explosifs. Elle retrouve son réflexe et sauve une patrouille anglaise. Elle est récupérée par ses anciens maîtres. A travers de grands dangers, Aman et sa mère poursuivent leur périple, et, grâce à l’aide de compatriotes avec lesquels ils ont sympathisé, ils parviennent à rejoindre l’oncle Mir en Angleterre.

#

« On veut que tu reviennes ! »

#

De cette rencontre en prison, grand-père, ancien journaliste sort déterminé. Il écrit un article dans le journal où il travaillait. Les lecteurs sont appelés à se solidariser : « On veut que tu reviennes ! ». Matt nous décrit la manifestation qui s’en suit devant la prison. Après un temps d’attente anxieuse, les amis affluent. Et le sergent de l’armée britannique, le maître chien d’Ombre, devenu aveugle à la suite d’une explosion, intervient au secours d’Aman et de sa mère et obtient pour eux l’annulation de l’ordre d’expulsion et leur droit de s’installer en Angleterre.

#

Une histoire poignante

#

En quatrième de couverture, le roman de Michael Morpurgo : « L’histoire d’Aman » (1), est décrit en ces termes : « Une histoire poignante, de courage, d’espoir et d’amitié. Une leçon de vie pour ne jamais se résigner à accepter l’injustice ». C’est effectivement une histoire poignante. En termes simples, sans excès, comme il a réussi à le faire tant de fois dans des livres qui sont pour nous des chefs- d’œuvre (2), Michael Morpurgo inscrit son histoire dans une sympathie qui se manifeste de multiples façons : l’amitié qui se tisse entre les êtres humains, la relation affectueuse avec les animaux, une sensibilité au mystère de la vie.

#

En regardant les étoiles

#

Ainsi cette histoire commence par un moment d’intimité et une contemplation du ciel étoilé. « Nous étions tous deux silencieux depuis un moment, les yeux simplement levés vers les étoiles. Grand-père se mit à fredonner, puis à chanter : « When the stars begin to fall (« Quand les étoiles commencent à tomber ») (3)… « Ça vient d’une chanson que grand-mère adorait. Je sais qu’elle est là, là haut, Matt, et qu’elle nous regarde. Les nuits comme celles-ci, les étoiles semblent si près de nous qu’on pourrait presque tendre les mains et les toucher… « Soudain, cette chanson me rappela quelque chose. C’était presque comme un écho dans ma tête ». « Aman m’en a parlé une fois », commençai-je, « des étoiles qui sont si proches, je veux dire.. En Afghanistan, les étoiles remplissaient tout le ciel, m’a raconté Aman » (p 11). « Qui est Aman ? », demanda le grand-père. L’histoire commence.

#

La sympathie entre les êtres

#

Et c’est une histoire où l’amour s’exprime dans l’intimité qui s’installe entre Matt et son grand-père, dans l’amitié indéfectible entre Matt et Aman, dans la fidélité qui se manifeste entre Aman, sa mère et sa famille, dans tous les épisodes où des gestes d’humanité se révèlent source de salut, et jusque dans la solidarité qui rassemble tant de gens pour manifester leur soutien. L’affection d’Aman pour sa chienne, Ombre rejoint celle de Matt pour Dog, le chien de son grand-père. Toutes ces relations témoignent de la sympathie et de l’amour.

#

Des sentiments puissants

#

Le mal est bien là dans la haine et la violence qui engendrent la mort en Afghanistan comme le climat délétère dans la prison dans laquelle Aman et sa mère sont enfermés en Angleterre. Mais, tout au long du livre, la lumière l’emporte sur l’obscurité, et plus précisément, l’amitié, la bonté, la générosité se manifestent, permettent les rebondissements dans les épreuves, ouvrent des chemins nouveaux et finissent par remporter la victoire. Ce livre, riche en observations très fines du quotidien de la vie, est aussi empreint de suspense. Mais, s’il se lit d’un trait, c’est aussi parce qu’il suscite constamment une émotion, car l’amitié, la bonté, la générosité toujours exprimées dans une grande simplicité et vérité, éveillent en nous des sentiments puissants, au point que nous puissions souvent en avoir des larmes aux yeux.

#

Un ami et non un étranger

#

Face aux menaces de la mort et de l’oppression, ce roman manifeste une victoire de la vie. Alors, enfants comme adultes, lisons les livres de Michael Morpurgo (4). Par rapport au cynisme, au pessimisme, à l’agressivité dont les échos nous atteignent parfois, ce récit nous fortifie et nous fait entrer dans une autre dimension. Et puis, dans ce livre, il y a bien, n’est ce pas, un écho à l’actualité. Car il nous invite au respect des migrants, non par un prêche idéologique, mais à travers un message d’empathie. Pour les lecteurs de ce livre, Aman, ce jeune garçon afghan, n’est plus un étranger, mais un ami. Les évangiles (5) nous rapporte qu’un jour, un homme posa à Jésus la question : « Qui est mon prochain ? » Michael Morpurgo rapproche, rend proche.

#

AFP/Getty Image

AFP/Getty Image

#

J H

#

(1) Michael Morpurgo. L’histoire d’Aman. Gallimard Jeunesse, 2013 (folio junior) ;

(2) Nous pensons à des livres comme : Le royaume de Kensuke, Soldat Peaceful, Cheval de guerre…

(3) « When the stars begin to fall » : un chant gospel qu’on pourra écouter en plusieurs versions sur You Tube. Paroles et chant : the Seekers http://www.youtube.com/watch?v=XfsoA_2Mhck

(4) Dans les livres de Michael Morpurgo, on voit la force de l’amitié et noblesse d’âme. Face au mal, quelque part,une lumière brille. On se réjouit que le grand cinéaste,Steven Spielberg, ait réalisé un film à partir du livre deMichael Morpurgo : « Cheval de guerre ». Présentation du film sur ce blog : https://vivreetesperer.com/?p=720

(5) Qui est mon prochain ? Evangile de Luc 10.29

par jean | Août 29, 2013 | ARTICLES, Hstoires et projets de vie, Société et culture en mouvement, Vision et sens |

Un parcours : 1963-2013

Un parcours : 1963-2013

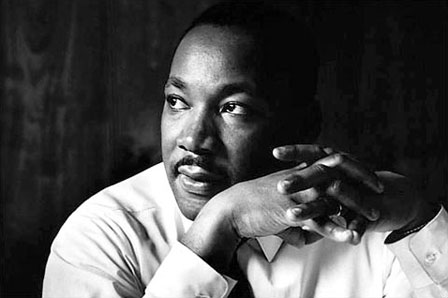

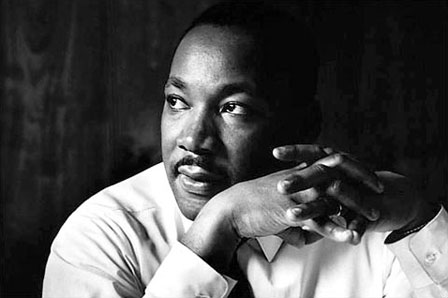

Des figures, des évènements issus du passé, éclairent encore notre présent. Des noms comme ceux de Gandhi ou de Martin Luther King sont associés à de grands mouvements de libération pacifique et s’inscrivent dans la mémoire des hommes épris de justice.

Ainsi, la proclamation : « I have a dream », « Je fais un rêve », point d’orgue du discours de Martin Luther King dans la grande manifestation qui rassembla à Washington en 1963 des centaines de milliers d’américains en lutte pour les droits civiques des noirs (1) , est aujourd’hui encore un appel qui résonne dans les consciences.

Cet événement vient d’être commémoré le 28 août 2013, cinquante ans après. On peut se remémorer aujourd’hui cet événement fondateur. Une foule immense, des noirs, mais aussi des blancs, est rassemblée dans cette lutte pour l’égalité raciale. Au pied du monument commémorant le grand président américain, Abraham Lincoln, qui, cent ans plus tôt, avait libéré les noirs de l’esclavage, Martin Luther King commence son discours au moment où s’achève le chant qui magnifie la lutte non violente et persévérante de tout un peuple : « We shall overcome ». Ainsi, tous ceux pour qui les « negro sprirituals » expriment la communion d’un peuple, la foi en l’action divine et une espérance irrépressible, se reconnaissent dans cette manifestation et dans ce discours qui se termine par les paroles d’un chant bien connu : « Free at last » : « Enfin libres ! Enfin libres ! Dieu tout puissant, merci, nous sommes enfin libres ! ».

Le plaidoyer de Martin Luther King s’enracine dans une histoire. C’est bien sûr la mémoire de la lutte du peuple afro-américain, mais c’est aussi le grande tradition de liberté des Etats-Unis. Car cette nation s’est construite dans un mouvement d’affirmation des droits fondamentaux face aux oppressions religieuses ou monarchiques du vieux continent. Et, au XVIIIè siècle, elle a formalisé cette affirmation dans une Déclaration d’Indépendance et une Constitution. C’est à cette aspiration, à ce rêve américain que Martin Luther King fait appel lorsqu’il déclare : « Quand les architectes de notre république écrivirent les textes magnifiques de la Constitution et de la Déclaration d’Indépendance, ils signèrent un billet à l’ordre de chaque américain. C’était la promesse que chacun, oui les noirs autant que les blancs, serait assuré de son droit inaliénable à la vie, à la liberté, à la recherche du bonheur ».

Ici, cette proclamation, qui précède celle qui va émerger lors de la Révolution Française sous la forme des droits de l’homme et du citoyen, rejoint l’ inspiration prophétique, celle qui, dans la Bible, appelle et entraîne le peuple juif à sortir de l’oppression, des grands empires tyranniques et du mal qui le ronge de l’intérieur. « Let my people go ! » comme le proclame un negro spiritual ! Cette marche est éclairée par une espérance mobilisatrice, par la vision d’un monde nouveau fondé sur la justice. Ainsi Martin Luther King reprend la dynamique du prophète Esaïe (Esaïe 40/4-5) lorsque celui-ci proclame : « Je fais le rêve qu’un jour chaque vallée soit glorifiée, que chaque colline et chaque montagne soit aplanie, que les endroits rudes soient transformés en plaines, que les endroits tortueux soient redressés, que la gloire du Seigneur soit révélée et que tous les vivants le voient tous ensemble ».

Ici donc, on ne se résigne pas à « la vallée de larmes ». On ne se berce pas dans une échappée des âmes. On regarde en avant à l’appel d’un Dieu qui suscite et inscrit dans l’histoire des images mobilisatrices à réaliser dans un processus de libération et de construction. Tout est mouvement. Et le mouvement se prouve en marchant. De moment en moment, jusqu’à la victoire finale où apparaîtra « un nouveau ciel et une nouvelle terre » (Apocalypse 21/1), Dieu appelle les êtres humains à entrer dans sa justice, à se laisser conduire en conscience dans l’édification d’une société plus humaine à l’aune d’un homme créé à l’image de Dieu et exprimé, à la perfection, par Jésus dans sa communion avec le Père Céleste, une préfiguration de ce qu’Il réalisera à la fin des temps.

Lorsque Martin Luther King achève son discours par sa grande invocation, « Je fais un rêve », cette invocation nous rejoint, nous émeut aujourd’hui encore. Le combat de Martin Luther King n’a pas été vain. Au cours des dernières décennies, les afro-américains ont conquis leur droit de cité aux Etats-Unis. A cet égard, l’élection de Barack Obama à la présidence des Etats-Unis a manifesté un grand changement (2). Avec d’autres personnalités engagées, Barack Obama est intervenu dans la commémoration du 28 août 2013 (3). Il a rappelé la portée incomparable de l’intervention de Martin Luther King qui « a offert le salut aux opprimés comme aux oppresseurs ». Parce ce qu’un grand nombre de gens ont participé à ce mouvement, il y a eu de grands progrès : « Parce qu’ils ont marché, des conseils municipaux ont changé, des parlements des états ont changé, le Congrès a changé, et, enfin de compte, la Maison Blanche a changé ». Mais il reste des pesanteurs. La transformation des mentalités s’opère lentement. Il y a encore des injustices à combattre. Barack Obama a donc appelé à la vigilance : « Que ce soit pour lutter contre ceux qui érigent de nouvelles barrières au vote ou faire en sorte que la justice fonctionne de manière équitable pour tout le monde et ne soit pas simplement un tunnel entre écoles sous-financées et prisons surpeuplées, il faut de la vigilance ». Aujourd’hui, d’autres causes se font entendre et peuvent s’appuyer sur une inspiration analogue à celle qui a mis en mouvement Martin Luther King, un homme qui, s’inscrit aujourd’hui dans le « patrimoine de l’humanité » et, pour les chrétiens, fait partie de la « nuée de témoins » dont nous parle le Nouveau Testament (Hébreux 12/1). Sa voix s’adresse aujourd’hui encore à chacun de nous.

J.H.

(1) Sur le site de Témoins (Novembre 2008) : « Réflexion sur le rêve américain de Martin Luther King » http://www.temoins.com/societe/reflexion-sur-le-r-ve-americain-de-martin-luther-king.html . Ecrit à la demande de l’association Agapé, la rédaction de ce texte avait été éclairée par la vidéo de la manifestation qui, à l’époque, était disponible sur le Web. Elle a pu s’appuyer sur une excellente étude disponible sur Wikipedia anglophone : « I have a dream » http://en.wikipedia.org/wiki/I_Have_a_Dream

(2) Sur ce blog : « Obama,un homme de bonne volonté » https://vivreetesperer.com/?p=1000 et, sur le site de Témoins :« Le phénomène Obama : Un signe des temps » http://www.temoins.com/societe/le-phenomene-obama.-un-signe-des-temps/toutes-les-pages.html

(3) Sur le site : Le monde : « L’hommage d’Obama à Martin Luther King (texte accompagné de vidéos) http://www.lemonde.fr/ameriques/article/2013/08/28/cinquante-ans-apres-la-marche-sur-washington-obama-sur-les-traces-de-martin-luther-king_3467545_3222.html

par jean | Août 27, 2013 | ARTICLES, Société et culture en mouvement |

En passant par la Toscane au XIVème siècle

En passant par la Toscane au XIVème siècle

Les fresques d’Ambogio Lorenzetti sur le bon et le mauvais gouvernement

La Toscane est une province italienne dont on sait la beauté des paysages et des œuvres d’art. Elle est jalonnée par des villes réputées : Florence, Sienne. Des amis ayant récemment visité cette région, à leur retour, je leur ai demandé s’ils pouvaient nous communiquer des échos de cette beauté. Au cours d’une conversation avec Etienne Augris, professeur d’histoire et géographie dans un lycée lorrain (1), j’ai découvert qu’il avait tout particulièrement apprécié une œuvre d’art qui se situe dans le « Palazzo Pubblico » de Sienne. Ce sont des fresques réalisées entre 1337 et 1340 par Ambrogio Lorenzetti pour représenter en allégories le bon et le mauvais gouvernement et, sur un registre réaliste, les effets qui s’en suivent (2).

#Si ces fresques sont considérées aujourd’hui comme un chef d’œuvre et commentées comme tel (3), leur sujet même nous paraît particulièrement original. Certes, il correspond aux questions qui se posaient dans des cités indépendantes où le pouvoir émanait des notables, une situation qui ouvrait le champ des interrogations sur l’exercice de celui-ci. Dans un univers où les rivalités et les conflits abondaient, la paix et la guerre étaient étroitement liées aux décisions des dirigeants. Ainsi ces fresques mettent en évidence les effets du bon et du mauvais gouvernement . On peut se demander quel message ces figures artistiques peuvent nous apporter encore aujourd’hui. On se rappellera alors que le thème de la bonne gouvernance est toujours d’actualité. Des recherches récentes (4) ont montré que le développement économique des pays pauvres dépend largement de l’exercice du pouvoir politique.

L’attention se portera ici sur les caractéristiques de la bonne gouvernance telle qu’elle nous est représentée par ces fresques. Qu’est-ce que les gens de cette époque ont à nous dire sur les valeurs, les attitudes et les comportements qui fondent une bonne gouvernance ? Comme historien, mais aussi comme citoyen, Etienne Augris nous donne quelques pistes pour comprendre le message de ces fresques.

Rencontre avec les fresques d’Ambrogio Lorenzetti

Ressenti et réflexion d’un historien

Interview d’Etienne Augris

Etienne, qu’as tu apprécié durant ton voyage en Toscane ?

J’ai apprécié une certaine douceur de vivre, une sérénité qu’on ressent notamment à la vue des paysages. Et par ailleurs, je suis très sensible à la richesse historique et patrimoniale de cette région, en particulier dans les villes. Dans certaines villes, on a même l’impression que le temps s’est arrêté. Pour moi qui suis historien, j’apprécie le sentiment d’une présence du passé, aujourd’hui.

Pourquoi et en quoi, les fresques de Lorenzetti à Sienne t’ont-elles particulièrement impressionné ?

Ce qui frappe en premier, c’est la beauté de ces fresques dans le contexte même de leur création, un lieu très important puisqu’il était le siège d’un des principaux pouvoirs de la ville. Avant toute chose, ce qui a accroché mon regard, c’est la couleur, et, en particulier, la couleur bleue. Ce qui m’a plu aussi, c’est la dimension historique. C’est un véritable document.

Quelles sont les principales caractéristiques de ces fresques ?

Les fresques sont particulièrement répandues en Italie et le mot : fresque est lui-même issu de l’italien : « fresco ». Ces fresques sont une commande publique passée par les autorités de la ville à un artiste réputé : Ambrogio Lorenzetti. Et cet artiste est lui-même un citoyen engagé au service de la république. Ne disposant pas du contrat, on ne sait pas dans quelle mesure Lorenzetti était entièrement libre dans sa représentation. Ces fresques couvrent trois des quatre côtés d’une grande salle. Cette salle accueillait la réunion du conseil des 9, des notables désignés temporairement pour diriger la ville dans la première moitié du XIVème siècle.

Peux-tu nous décrire ces fresques telles que tu les vois ?

#Ces fresques s’étendent sur trois murs.

#Lorsqu’on rentre dans la salle, on voit d’abord l’allégorie et les effets du mauvais gouvernement. Sur ce mur, le personnage principal est une sorte de diable qui incarne la tyrannie. Il est entouré par la représentation de nombreux vices. Ces vices évoquent des travers sociaux et politiques plutôt que des péchés individuels : l’orgueil, l’avarice, la vanité. Au pied de la tyrannie, se trouve la justice ligotée. On retrouve ce thème omniprésent de la justice dans les autres fresques. Elle figure dans les inscriptions qui accompagnent les personnages, soit pour regretter son absence, soit pour louer sa présence, son règne. On voit également sur ce mur les effets du mauvais gouvernement dans une ville et une campagne entièrement dévastées sur lesquelles règne la peur.

Lorsqu’on poursuit dans le sens de la lecture, on trouve ensuite l’allégorie du bon gouvernement.

Et on commence par la représentation de la justice sur un trône. Elle est inspirée par un petit personnage au dessus de sa tête qui symbolise la sagesse. Chacune de ses mains tient les plateaux d’une balance. La justice punit. La justice rétribue.

En dessous de la justice, se trouve la concorde. Elle rassemble les fils qui viennent de la justice pour former une seule corde qui est transmise à la procession des notables qui représentent les habitants de Sienne, unis par ce lien de la concorde.

Cette corde remonte ensuite vers un personnage majestueux, aux couleurs de la ville et qui représente le bien commun. Ce fil est attaché à son poignet. Ce personnage est entouré de nombreuses allégories qui représentent des vertus. Il y a de nouveau la justice. Et puis, il y a la paix : une femme semi allongée qui a l’air très sereine. Elle est au centre du mur, une de celles qui attirent le plus le regard par sa clarté et son rayonnement. Au dessus de la tête du bien commun, il y a les trois vertus théologales : foi, charité, espérance. C’est une des seules références religieuses directes dans cette fresque. Parmi les vertus, il y a des vertus actives et des vertus passives. Et elles sont placées en alternance, par exemple : justice et tempérance.. C’est sur ce mur que figure la signature de Lorenzetti.

#Le troisième mur qui fait face à celui évoquant le mauvais gouvernement représente les effets du bon gouvernement comme en miroir. On y représente la ville de Sienne identifiée par la présence de la cathédrale et de symboles de la ville. La campagne environnante est également représentée. Sur cet espace, la ville et la campagne, règne l’allégorie de la sécurité qui permet une vie quotidienne paisible, animée et ponctuée de réjouissances : mariage, danses. C’est une ville dont la construction se poursuit. La campagne est pleine de richesses. Le paysage qui est décrit ressemble beaucoup au paysage actuel de la Toscane caractérisée par des collines où on cultive des céréales, la vigne et les oliviers.

Dans cette salle, Lorenzetti fait appel aux représentations de son époque. Mais il est un des seuls à en rassembler autant dans un tel agencement. Sur ces murs, on a à la fois des allégories et des représentations réalistes.

#Cette œuvre nous parle de gouvernance. Quel message cette œuvre envoie aux gens de cette époque ?

C’est un message destiné à ceux là même qui siègent dans la salle et plus généralement à la ville de Sienne et à sa population. La ville et la campagne qui subissent la tyrannie ne sont pas des espaces étrangers, mais pourraient eux-mêmes être la ville de Sienne et ses environs. C’est donc un rappel permanent des risques qui guettent la cité. Le régime qui est mis en avant, est clairement républicain par opposition à la tyrannie. Mais cette république était comprise au sens de l’époque et non comme une démocratie au sens moderne du mot. Rappelons que tous les habitants de la ville ne participent pas à la désignation des dirigeants réservée à une élite fortunée.

Cette république met en avant des principes et non des intérêts individuels. Dans cette république, on craint la personnalisation du pouvoir. Les membres du Conseil des 9 eux-mêmes ne sont désignés que pour deux mois. Le fil conducteur de cette fresque, c’est la justice qui est représentée, à plusieurs reprises, et qui apparaît comme l’élément indispensable d’une bonne gouvernance. La concorde elle-même puise sa source dans la justice et permet aux citoyens de cette république de travailler ensemble pour le bien commun. Parce qu’il y a la justice et aussi la concorde, les intérêts individuels sont compatibles avec le bien commun.

Cette fresque est également complexe. Pour moi, elle témoigne de la complexité du gouvernement de cette république et de la fragilité de ses équilibres. Dans la réalité historique, on sait que les périodes de paix ont souvent été éphémères. Quelques années après la réalisation de ces fresques, une nouvelle période de troubles politiques, de guerres, d’épidémies, s’est ouverte. Le gouvernement des 9 lui-même a disparu et a laissé place à une nouvelle forme de gouvernement. Si la situation est aussi fragile, c’est parce que les pouvoirs sont multiples. Ainsi, et à côté du pouvoir qui était exercé par le Conseil des 9, il y avait aussi le pouvoir de l’évêque et celui du représentant de l’empereur. L’équilibre était fragile, et, à cette époque, les rapports de force changeaient régulièrement.

#

Qu’est ce que ce message peut nous apprendre aujourd’hui encore ?

La question de la gouvernance tourne aujourd’hui autour de l’idée de la démocratie et de son exercice. Ces fresques nous apprennent que le bon gouvernement est une réalité fragile qui peut être menacée de l’extérieur, mais aussi de l’intérieur. Le problème ne vient pas en premier des ennemis extérieurs, mais des faiblesses internes.

La démocratie n’est pas nécessairement établie pour toujours, mais c’est un processus permanent et jamais achevé. La question de la justice est centrale. Elle conditionne l’adhésion des citoyens à cette démocratie. Un citoyen qui constate l’injustice dans un régime dit démocratique n’aura sans doute pas la volonté de s’engager en faveur de la démocratie.

Dans la fresque, on commence par voir la situation qu’on ne veut pas pour arriver à celle qu’on souhaite. Et on propose effectivement un ensemble de principes positifs et aussi un état d’esprit.

Les questions, que se posaient les habitants de Sienne autrefois, se posent aussi à nous aujourd’hui. Comment passer d’une indignation face à l’injustice et à la tyrannie à la mise en avant de principes et d’un état d’esprit permettant une bonne gouvernance ?

#

Contribution d’Etienne Augris.

#

##

#

Notes

(1) Professeur d’histoire et géographie, Etienne Augris a créé un blog concernant l’enseignement de ces disciplines : histoire-géographie terminales….. http://histoire-geo-remiremont.blogspot.fr/

(2) Sur wikipedia, « les effets du bon et du mauvais gouvernement » https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Effets_du_bon_et_du_mauvais_gouvernement « The allegory of good and bad government » http://en.wikipedia.org/wiki/The_Allegory_of_Good_and_Bad_Government. On trouvera des photos des fresques d’Ambrogio Lorenzetti sur la « Web gallery of art » : « Frescoes of the good and bad government » http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/l/lorenzet/ambrogio/governme/index.html; Cette galerie apporte des ressources considérables en reproductions d’œuvres d’art. C’est la source des quelques photos illustrant cet article (parmi un ensemble de 19 auquel on pourra se reporter)

(3) Ces fresques sur le bon et le mauvais gouvernement sont remarquablement commentées en anglais dans une vidéo présentée sur YouTube parmi une série de productions réalisée par « Smart history » en vue de développer l’éducation artistique. Les lecteurs pourront apprécier cette vidéo à laquelle nous donnons accès sur ce site. http://www.youtube.com/watch?v=jk3wNadYA7k

(4) Sur ce blog, voir : « Pour réformer la finance ». Dans cet article, James Featherby mentionne plusieurs livres qui mettent l’accent sur l’importance du rôle de l’état pour la promotion du bien commun . « Dans un livre intitulé : « Why nations fail » (Pourquoi des nations échouent), Daron Acemoglu et James Robinson nous disent que l’existence d’institutions destinées à servir l’intérêt public plutôt que l’exploitation privée, explique pourquoi certains pays réussissent et d’autres s’effondrent » https://vivreetesperer.com/?p=882

Gilles Babinet, un guide pour entrer dans ce nouveau monde.

Gilles Babinet, un guide pour entrer dans ce nouveau monde.