par jean | Mai 6, 2019 | ARTICLES, Beauté et émerveillement |

[masterslider id= »4″]

« La nature porte toujours les couleurs de l’esprit »

Ralph Waldo Emerson

Les sites de photo regroupés dans le réseau Flickr (1) nous offre une multitude de merveilles pour réjouir nos yeux et nourrir notre esprit. C’est comme un grand jardin où nous pouvons nous promener. Et nous pouvons y découvrir les beaux paysages de ce vaste monde.

En phase avec telle ou telle image, notre regard s’y arrête et nous admirons. C’est le temps de l’admiration. C’est le temps du regard.

Bertrand Vergely, philosophe et théologien, nous en parle. : « Comme son étymologie l’indique, « admirer veut dire : « mirer avec », autrement dit tourner son regard afin de regarder » (2a). Aimer regarder, apprendre à regarder, c’est abandonner les choses futiles. C’est aller à l’essentiel . C’est savoir reconnaître la beauté. Ce peut être une impression forte : « Devant l’œuvre belle, nous naissons à la plénitude sans qu’il soit possible de dire autre chose », nous rapporte Marie-Magdeleine Davy de la pensée de Simone Weil (3). Bertrand Vergely nous parle ainsi de la beauté du monde : « Beauté du monde. Les anciens voyaient la nature comme « Logos ». L’émerveillement nous fait remonter à cette intention première, source de toute vitalité. On ne vit pas dans un univers vide et mort, on vit parce que l’univers est saisissant » (2b) . Ainsi, ces images de la nature porte un renouveau. Comme nous le dit Paula W, en citant Emerson, à propos de l’une de ces photos : « La nature porte toujours les couleurs de l’esprit ». Avec reconnaissance pour tous ceux qui prennent ces photos ou participent en les commentant ou les partageant, goûtons la beauté de la nature au printemps

J H

Pour découvrir l’œuvre de chaque auteur, merci de cliquer sur les images.

- Présentation du réseau Flickr sur Wikipedia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Flickr

- Bertrand Vergely. Retour à l’émerveillement. Albin Michel, 2010 (espaces libres) 2a p 201 2b p 10

- Marie-Magdeleine Davy. Simone Weil, 1956

Aux couleurs du printemps

« Wallflower »

« Nature always wear the colors of the spirit » Ralph Rando Emerson « Le nature porte toujours les couleurs de l’esprit »

Photo de Paula W Angleterre 25 avril 2019

« Everything you can imagine is real » Pablo Picasso

Une tulipe. « Tout ce que vous pouvez imaginer est réel »

Photo de johnshlau Hong kong 15 mars 2019

« Belle et douce glycine »

Photo de josettegoyer 17 avril 2019

« El viejo olivo » Le vieil olivier

Photo de gloria castro Province de Valencia Espagne 3 avril 2019

« New life » Vie nouvelle

Photo de Sandra Bartocha Postdam Allemagne 3 avril 2019

« Don’t worry Be happy » Ne vous inquiétez pas Soyez heureux

Photo de hitohira 6 avril 2019

https://www.flickr.com/photos/tanioto/

« Delicious color tulip » Couleur délicieuse de la tulipe

Photo de Tomo M 21 avril 2019

Voir aussi sur ce blog :

« Un regard lumineux dans un pays lumineux »

(le site Flickr de Gloria Castro)

https://vivreetesperer.com/un-regard-lumineux-dans-un-pays-lumineux/

« Le jardin de Paula »

(le site Flickr de Paula W)

https://vivreetesperer.com/le-jardin-de-paula/

« Effets de lumière dans une campagne bocagère »

(Le site Flickr de Julie Falk)

https://vivreetesperer.com/effets-de-lumiere-dans-une-campagne-bocagere/

par jean | Mai 15, 2016 | ARTICLES, Vision et sens |

Participons à la communion de l’Esprit saint

La Pentecôte… à la suite de Pâques, c’est l’émergence d’un monde nouveau, c’est le partage d’un émerveillement, c’est une communion qui fait tomber les barrières… Voici un message qui nous dit : Oui, c’est possible. En Christ ressuscité, un autrement se prépare et, dès maintenant, l’Esprit de Dieu est à l’œuvre et nous participons à la communion divine.

Dieu nous ouvre à sa communion

« La communion du saint Esprit soit avec vous tous », tels sont les termes d’une formule chrétienne de bénédiction très ancienne (2 Cor 13.13) (p 295). Jürgen Moltmann nous montre comment cette parole nous éclaire sur la dimension et la portée de cette communion (1).

« Cette communion de l’Esprit saint « avec vous tous » correspond à sa communion avec le Père et le fils. Elle n’est pas un lien extérieur seulement avec la nature humaine, mais provient de la vie de communion intime du Dieu tri-un riche en relations et elle l’ouvre aux hommes en sorte que ces hommes et toutes les autres créatures soient accueillis afin d’y trouver la vie éternelle.

L’Esprit œuvre dans la communauté humaine

A une époque qui commence à prendre conscience des excès de l’individualisme, Moltmann exprime l’importance du lien social. « L’expérience de la communauté est expérience de vie, car toute vie consiste en échanges mutuels de moyens de subsistances et d’énergie, et en relations de réciprocité » (p 297). La vie de l’être humain dépend de son accomplissement comme être en relation. « Une vie isolée et sans relations, c’est à dire individuelle au sens littéral du terme et qui ne peut pas être partagée, est une réalité contradictoire en elle-même. Elle n’est pas viable et elle meurt. C’est pourquoi la « communion de l’Esprit saint » n’est qu’une autre expression pour désigner « l’Esprit qui donne la vie ». Par ses énergies créatrices, Dieu-Esprit crée dans la communion avec lui, le réseau des relations de communion dans lesquelles la vie surgit, s’épanouit et devient féconde. De ce point de vue, la « communion de l’Esprit saint » est l’activité de l’Esprit créatrice de communauté. La vie naît de la communauté, et là où naissent des communautés qui rendent la vie possible et la promeuvent, là l’Esprit de Dieu est à l’œuvre. Là où nait une communauté de vie, il y a également communion avec l’Esprit de Dieu qui donne la vie » (p 298).

Amour et liberté

Cette vie communautaire requiert la prise en compte de la diversité. « Le concept trinitaire de la communion considère d’emblée la multiplicité dans l’unité … La vraie communauté ouvre les possibilités individuelles dans la plus grande des multiplicité… Les créatures concernées font l’expérience de la « communion de l’Esprit saint » aussi bien sous la forme de l’amour qui unit que sous celle de la liberté qui permet à chacune d’advenir à elle-même selon son individualité propre… La communion qui est au service de la vie ne peut être comprise que comme une communion qui intègre et qui réalise l’unité comme la multiplicité, et qui, en même temps, différencie et fait accéder à la multiplicité dans l’unité » (p 299).

Expérience de soi-même et expérience sociale

A partir d’une recherche auprès d’enfants, la spiritualité a pu être définie comme « une conscience relationnelle » (2). La pensée théologique de Moltmann s’oriente dans la même direction. « Les expériences de Dieu ne sont pas faites seulement de façon individuelle dans la rencontre de l’âme solitaire, propre à chacun, avec elle-même. Elles sont faites aussi et en même temps, sur le plan social, dans la rencontre avec les autres… Dans l’expérience de la bienveillance des autres, nous faisons l’expérience de Dieu. Dans le fait d’être aimés, nous ressentons la proximité de Dieu… L’expérience de Dieu dans l’expérience sociale et l’expérience de Dieu dans l’expérience de soi-même, ne doivent pas être opposées sous la forme d’une alternative. Il s’agit en vérité de deux faces de la même expérience de la vie, au sein de laquelle nous faisons l’expérience des autres et de nous-mêmes » (p 300).

Une expérience de la nature

« Au delà de l’expérience de soi-même et de l’expérience sociale, l’expérience de Dieu devient aussi, grâce notamment à la communion de l’Esprit, une expérience de la nature, puisque l’Esprit est celui qui crée et qui renouvelle toutes choses…. L’expérience de l’Esprit qui donne vie, qui est faite dans la foi du cœur et dans la communion de l’amour, conduit d’elle-même au delà des frontières de l’Eglise, vers la redécouverte de ce même Esprit dans la nature, les plantes, les animaux et dans les écosystèmes de la terre » (p 28).

Un chant vient à notre mémoire :

« Dans le monde entier, le Saint Esprit agit…

Au fond de mon cœur, le Saint Esprit agit… »

Cette action est la manifestation et l’expression d’une communion.

Participer à cette communion, c’est aussi mieux la reconnaître dans ses différents aspects. Dieu est vivant et nous appelle à vivre pleinement (3).

J H

(1) Moltmann (Jürgen). L’Esprit qui donne la vie. Cerf, 1999. L’article renvoie aux paginations de ce livre. Introduction à la pensée théologique de Jürgen Moltmann : http://www.lespritquidonnelavie.com

Le blog : « Vivre et espérer » renvoie fréquemment à la pensée de Moltmann : https://vivreetesperer.com/?s=Moltmann

(2) Hay (David). Something there. The biology of the human spirit. Darton, Longman and Todd, 2006 (Voir p 139). Voir sur ce blog : « Les expériences spirituelles » : https://vivreetesperer.com/?p=670

(3) Moltmann (Jürgen). The living God and the fullness of life. World Council of Churches, 2016. Voir sur ce blog : « Dieu vivant. Dieu Présent. Dieu avec nous dans un monde où tout se tient » : https://vivreetesperer.com/?p=2267

par jean | Nov 3, 2021 | ARTICLES, Expérience de vie et relation, Hstoires et projets de vie, Vision et sens |

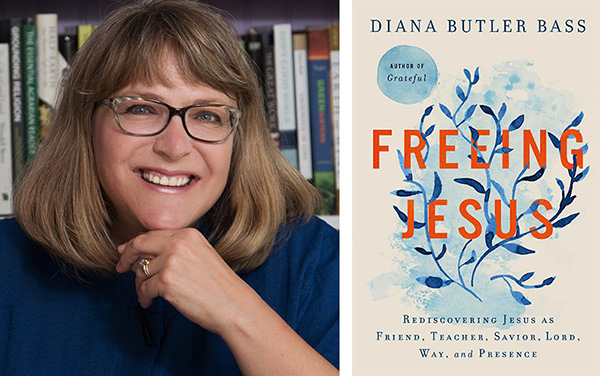

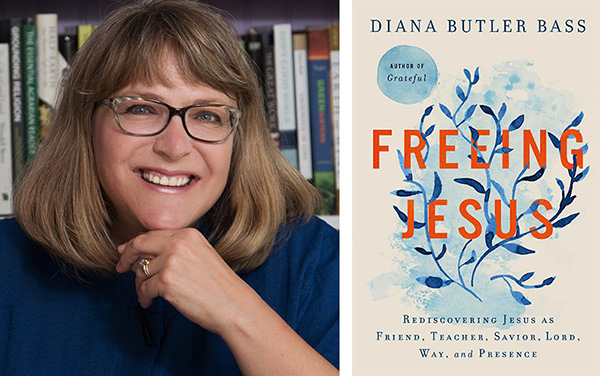

Avec Diana Butler Bass, auteure du livre : « Freing Jesus » (Libérer Jésus)

Peut-être avons nous vécu un moment, et, en tout cas, pouvons nous l’imaginer, un enfermement religieux ou idéologique ? Peut-être aujourd’hui même ressentons-nous une insatisfaction dans une situation où nous ne trouvons pas à l’aise, mais dont nous ne savons pas comment sortir parce que nous sommes attachés à des idées reçues ? Il est bon alors de pouvoir nous rendre compte qu’il y a d’autres situations d’enfermement, et, en regard, des processus de libération.

Bien sur, les contextes sociaux et culturels sont très différents. Ici, nous présentons un exemple issu du livre de Diana Butler Bass : « Freing Jésus » : Libérer Jésus (1). Dans le contexte américain, dans certains milieux, il y a, on le sait, des pulsions religieuses avec toutes leur conséquences psychologiques et théologiques. A travers son livre, Diana Butler Bass nous montre combien le visage et le message de Jésus peuvent être défigurés. Alors, regardant sa vie et son parcours, Diana partage « dans sa prose la plus intime et la plus incisive, comment son expérience de Jésus a changé à travers les années, en le voyant, à différents moments, comme ami, enseignant, sauveur, seigneur, voie (way) et présence » (page de couverture). C’est un guide pour embrasser tous « les prismes de la nature de Jésus et renouveler notre espérance en lui ».

Naturellement, l’expérience de Diana Butler Bass s’inscrit dans une culture différente de la notre, mais ce livre nous aide à mieux approcher la personne de Jésus à travers l’expérience et la théologie. Cependant, nous avons choisi ici un angle de vue particulier, car, principalement dans le chapitre : la voie, Diana Butler Bass nous raconte comment, dans sa jeunesse, elle a été soumise à une emprise religieuse mortifère et comment elle en est sortie.

Une enfance et une adolescence contrastée

Le livre de Diana Butler Bass prend appui sur son histoire de vie. Et celle-ci s’enracine dans une enfance et une adolescence contrastée. Ainsi elle raconte une enfance heureuse et pieuse dans un environnement méthodiste. Dans cette église, pas de fondamentalisme. Jésus est présenté comme un « enseignant modèle » (p 57). L’accent est mis sur « la règle d’or, le commandement de l’amour, les paraboles, le Nouveau Testament ».

Cependant, quand elle a treize ans, en 1972, sa famille déménage quittant le Maryland pour l’Arizona. C’est un grand dépaysement. Les églises sont très diverses. Les parents de Diana s’éloignent de la pratique religieuse. Elle éprouve un besoin de sécurité. Ainsi, peu à peu, elle rejoint une église évangélique. C’est une nouvelle mentalité qui s’impose. « Dans le cercle des jeunes évangéliques, Jésus n’était plus un tendre ami ou un enseignant moral, il était leur Sauveur et le Sauveur du monde, celui qui les récompenserait par le ciel et punirait tous ceux qui ne croient pas en lui. Il était mort sur la croix pour les purifier de leurs péchés, pour prendre leur place quand Dieu jugerait justement les pécheurs. Ils lui faisaient confiance. Ils croyaient en lui. Ils mettaient leur vie entre ses mains. Et ils seraient avec lui pour toujours dans le ciel, échappant au néant éternel » (p 49). Dans cette église, la clé de tout était le péché. « Cette église aimait parler du péché, s’inquiéter du péché, lutter contre le péché, confesser le péché et pardonner le péché » (p 80). Certes, Diana était réticente à confesser ses péchés, car elle n’en percevait pas l’importance. Ce qui était important pour elle, c’était son désarroi : « Disloquée, séparée de tout ce qu’elle connaissait et aimait, coupée de ses racines… » (p 75), Diana trouva dans ce nouvel entourage et ce nouveau message, la sécurité dont elle avait besoin. « Perdue, trouvée, sauvée, je passais d’une adolescence triste et solitaire, d’un foyer manquant, à une condition nouvelle : être une fille de Jésus (« A Jesus girl ») (p 78). A partir de ces années d’adolescence, Diana va ensuite s’engager dans des études supérieures, au collège d’abord, puis à l’université.

Inclusion ou exclusion

A la sortie du collège, Diana va s’engager dans des études théologiques. « Le but était d’obtenir un diplôme en théologie et en histoire et ensuite de chercher un poste d’enseignante dans une école chrétienne outre mer ». Elle est donc entrée au séminaire théologique de Gordon-Conwell au nord de Boston. Et « c’est là que j’ai commencé à me sentir perdue » (p 171). Dans son chapitre sur « la voie » (way), Diana nous décrit comment elle est tombée dans une ambiance mortifère, et puis comment elle est parvenue à échapper à cette emprise.

Elle commente d’abord le verset : « Je suis la voie, la vérité, la vie » (Jean 14.6) (2). A travers le Nouveau Testament, Jésus invite les gens à le suivre, à entreprendre un voyage (a journey) avec lui. Et là, il va plus loin puisqu’il se dit le chemin, la route vers la libération. Cependant, dans certains milieux, l’accent est déplacé sur le passage suivant : « Nul ne vient au Père que par moi ». Ce verset est interprété par certains comme une parole d’exclusion vis à vis de ceux qui n’adhérent pas au Christ aveuglément. Alors comme le dit Diana, « Le chemin n’est pas un chemin du tout. C’est un chemin dedans (in). L’autre chemin au dehors (out), c’est l’enfer » (p 106). Et ensuite, Diana nous explique comment éviter le piège de l’enfermement. Ce verset doit être entendu en termes relationnels et en aboutissement des quatre précédents chapitres de cet évangile où Jésus prépare ses amis à son départ. C’est l’expérience de la relation avec Jésus qui va les garder.

Ce début de chapitre nous introduit ainsi à la mentalité d’exclusion telle qu’elle va être décrite dans la suite du chapitre. Cette mentalité va être de plus en plus ressentie par Diana comme un enfermement au point que cela va se répercuter jusque dans sa santé.

Une emprise mortifère

Dans le séminaire fréquentée par Diana, il y avait deux groupes : le premier ouvert au changement dans la culture américaine et se posant des questions nouvelles, le second inquiet de cette menace de sécularisation et redoutant une compromission avec le péché. Tous étaient cultivés, mais, pour le second groupe, les véritables héros étaient des théologiens protestants du XIXè siècle et des penseurs du Sud qui, avant la guerre civile, défendaient l’esclavage » (p 173). Les deux groupes s’opposaient, mais finalement, les réformés calvinistes orthodoxes ont pris le dessus (p 173). Durant ces années, il y a plus généralement, un remontée conservatrice.

A l’époque, on pouvait s’y méprendre. Il pouvait y avoir « quelque chose d’exaltant à faire partie d’une nouvelle réforme pour faire revenir le christianisme occidental à son grand âge de foi et de vérité théologique » (p 174). « J’avais obtenu des résultats brillants au séminaire et je disparaissais dans l’ordre et dans l’orthodoxie en trouvant mon rôle comme une femme théologiquement conservatrice dans un monde d’autorités mâles ».

Diana nous décrit le climat dominant. « C’est l’enseignement d’une orthodoxie vigoureusement calviniste ». On ne nous enseignait « pas seulement la soumission et les hiérarchies, mais nous étions formatés en ce sens si nous désirions des emplois »… Finalement, la tonalité principale était une vision de plus en plus sombre de l’humanité. Les humains étaient considérés comme de misérables pécheurs. Il y avait désormais « un fossé entre la dépravation de l’humanité et la sainteté divine » (p 182). Le culte devenait un exercice « de réaffirmer le péché et d’implorer le pardon. J’entendais un sermon doctrinalement correct et on chantait des cantique à un Dieu tout puissant daignant vous sauver ». « Je m’effondrais dans l’obscurité, intellectuellement convaincue que l’humanité était mauvaise, tombée si bas qu’il ne restait plus rien de bien en nous, entièrement dépendant d’un Dieu qui pouvait, dans sa sagesse, choisir de sauver quelques uns parmi lesquels je priais ave ferveur de figurer » (p 181). Diana avait épousé un homme baignant dans cette orthodoxie presbytérienne (p 180). Mais au bout de quelques mois de mariage, elle s’est sentie misérable. Ce mariage ne dura pas plus de trois ans.

Un profond malaise

Diana étouffait. Une mémoire remontait à l’encontre de la théologie dominante. Elle se souvenait des derniers mots d’Anne Franck : « En dépit de tout, je crois que les gens sont bons au fond » (p 181). Et elle avait toujours envisagé la vie chrétienne comme un voyage. (« journey »). Ainsi elle se souvenait du livre de Louisa Mary Alcott : « Little women », un plaidoyer pour que les filles comprennent leur vie comme « un voyage vers la bonté et vers Dieu ». Elle avait lu ensuite de nombreux livres envisageant la vie comme un voyage spirituel.

Oui, mais aujourd’hui, « plus ma doctrine se resserrait, plus mon cœur se sentait contraint » (p 182). Diana était constamment déprimée. « La petite fille dans les bois, qui avait connu Jésus comme ami, avait été domestiquée par des dogmes et règles imposés de l’extérieur et renforcés par ses propres peurs « (p 186).

Un chemin de libération

Finalement dans ses études, Diana a opté pour l’histoire de l’église. Elle percevait les historiens comme plus sages et iréniques. C’était une voie plus sure. « Il ne m’était pas venu à l’esprit qu’étudier le passé pourrait bouleverser le présent ». En écoutant une historienne, elle a découvert l’extraordinaire diversité du christianisme dans l’empire romain. Cette diversité théologique lui enseignait un nouveau regard au delà de « vrai et de faux » (p 196). L’histoire lui apprenait comment les doctrines s’étaient formées et le rôle du pouvoir politique dans l’histoire de ces doctrines. Cet enseignement permettait à Diana de déconstruire une « certitude théologique ».

Diana a pu reconnaître alors que la voie de Jésus était l’amour. « Le christianisme n’est pas une série d’enseignement, mais un chemin de vie « a way of life ». L’amour de Dieu est toujours présent, toujours actif. Rentrant en Californie, après ses études universitaires, le mouvement de libération s’est poursuivi. Ayant un poste d’enseignement, Diana a accepté de donner un cours sur la théologie féministe dans un collège évangélique. Cela l’a amené à des nouvelles lectures. Cet enseignement a été comme un déclic. « Là où est l’Esprit de Dieu, là est la liberté ». (Corinthiens 3.17).

Un vécu de crise et une vie nouvelle.

Ainsi, Diana a connu une crise sévère. « Elle se sentait si malheureuse, allant son chemin sans plus d’espoir. Elle ne pouvait plus manger. Elle avait perdu trente livres » (p 193). Elle s’était beaucoup interrogée. Comment en était-elle arrivée là ? Oui, en parlant avec un conseiller, elle s’était dit enfermée dans une prison, dans une cage (p 161). Et ce conseiller l’avait interpellé « Oui, peut être avez vous construit une case, mais qu’est-ce qui vous y retient ? Sortez en. La porte est ouverte » (p 164). Une prise de conscience s’était effectuée. « J’avais intériorisé une sombre histoire de l’humanité, me jugeant ainsi sans valeur et indigne d’être aimée » (p 204). Cette image négative de l’histoire du monde s’était associée à des évènements malheureux et à une dépréciation de la condition féminine.

Diana a été conduite par une recherche spirituelle. « Le péché comme échec de l’amour, cela faisait sens pour moi. Jésus est venu ouvrir une voie d’amour. Cela m’aidait à comprendre que je n’étais pas réellement sans valeur » (p 207). Diana raconte comment elle a peu à peu émergé. « Lentement, mois après mois, j’ai avancé, sauvée par les choses les plus inattendues ». Citant Norman Wirba : « Le désir de l’amour est toujours que toutes les créatures soient bien et atteignent la plénitude de leur être… C’est pourquoi quand les créatures sont blessées, l’amour s’active pour leur apporter la guérison » (p 211). En regard de ce qui est mort, quelque chose de nouveau arrive à l’existence. « La résurrection commença à être réelle » (p 211). « Si le grain de blé tombé en terre, ne meurt après qu’on l’y a jeté, il demeure seul, mais s’il meurt, il porte beaucoup de fruits » (Jean 12.24). L’activité de Diana reprit. Elle se mit à écrire, trouva une église qui prenait au sérieux l’amour de Dieu pour guérir et renouveler le monde. Elle lut de nouveaux livres et trouva de nouveaux amis. « J’étais libre. Et plus, je sortais de la cage, plus je savais que Jésus était avec moi ». En février 1996, elle rencontra, en pleine affinité, un homme avec lequel elle s’est marié, onze mois plus tard. « Le chemin se fait en marchant ». « Quelque soit ce qui s’était conjugué pour créer ma cage, j’ai choisi différemment. J’ai perdu beaucoup. J’ai gagné davantage. Et Jésus était avec moi. Le chemin nous a amené ici » (p 214).

Cette histoire d’emprise, puis de libération, n’est qu’une facette du livre : « Freing Jesus ». L’image de Jésus est souvent déformée par des interprétations sociales et religieuses. « Libérer Jésus » est un service bienvenu. Certes, dans un contexte culturel particulier, elle allie une expérience personnelle, une inspiration spirituelle, un savoir théologique et historique et un talent d’écrivain.

Si nous avons choisi de n’en retenir qu’un aspect, la manière dont on peut être entrainé dans une emprise religieuse, puis en être libéré, c’est parce que ce récit nous aide à comprendre et ainsi aider ceux qui y sont confrontés. Ce phénomène d’emprise peut se manifester dans différents domaines de la religion et de la politique. Il prospère dans des situations d’insécurité (3) où telle idéologie apparaît comme un refuge. Il apparaît, bien sur, dans les « dérives sectaires ».

Ce récit montre comment des certitudes peuvent déboucher sur un univers mental qui vous sépare du monde extérieur et vous enferme. Pour faire face à l’emprise, si les émotions jouent un rôle majeur, il faut prendre en compte les idées auxquelles les gens adhèrent et répondre à leurs questionnements souvent inavoués et souterrains. C’est à travers une évolution des idées et des représentations qu’un chemin de libération peut s’ouvrir. Diana se sentait mal à l’aise. Elle disposait d’une ressource intérieure, celle de sa mémoire d’un autre vécu. Elle a trouvé une ouverture dans la réflexion historique. Elle a été aidée par des accompagnements.

Certaines croyances sont directement mortifères. On le voit dans ce récit. S’attacher à la perception du mal engendre le mal. Le remède, c’est l’amour comme Jésus nous y invite. L’amour libère des exclusions et des séparations. « Le chemin de Jésus est le chemin de l’amour », écrit Diana Butler Bass.

J H

- Diana Butler Bass. Freing Jesus. Rediscovering Jesus as Friend, Teacher, Saviour, Lord and Presence. Harper One, 2021

- Ce verset : « Je suis la voie, le vérité et la vie » porte une libération spirituelle. Comme le montre Monique Hébrard, il résonne chez beaucoup de nos contemporains : https://www.la-croix.com/Archives/1995-10-11/Je-suis-la-voie-la-verite-la-vie-_NP_-1995-10-11-398498

- L’insécurité abrite également le ressentiment qui se traduit par des enfermements et des emprises. Le livre De Cynthia Fleury : « Ci-git l’amer », nous éclaire à ce sujet : https://vivreetesperer.com/face-au-ressentiment-un-mal-individuel-et-collectif-aujourdhui-repandu/

Diana Butler Bass est l’auteur de plusieurs livres innovants et éclairants sur l’évolution du christianisme et la recherche spirituelle aujourd’hui.

Voir ici :

Une nouvelle manière de croire. Selon Diana Butler Bass dans son livre : Grounded : https://vivreetesperer.com/une-nouvelle-maniere-de-croire/

Dieu vivant, Dieu présent, Dieu avec nous dans un monde où tout se tient : https://vivreetesperer.com/dieu-vivant-dieu-present-dieu-avec-nous-dans-un-univers-interrelationnel-holistique-anime/

par jean | Mar 6, 2019 | ARTICLES, Expérience de vie et relation |

Une institutrice témoigne.

Une institutrice témoigne.

Savoir demander pardon !

Un adulte qui demande pardon à un enfant : savez-vous que cela peut exister ? Cette attitude n’est pas courante dans la société actuelle. Voilà pourquoi j’ai admiré mon amie Virginie. Elle est enseignante dans le primaire. Les enfants sont durs et ils ont le don de mettre les nerfs de leurs enseignants à bout, m’a-t-elle raconté. Et ce jour-là, le petit (appelons-le) Martin l’a particulièrement énervée. Elle, habituellement si placide, a perdu patience et l’a rudement admonesté. La journée a passé, les nerfs à fleur de peau. Bien sûr, Virginie n’était pas trop contente d’elle. La réaction habituelle est, bien souvent, de refouler ce malaise intérieur. Virginie, au contraire, s’est remémorée la situation et a pensé à l’enfant, m’a-t-elle dit. « Je n’aime pas penser qu’un enfant vienne à l’école, la peur au ventre, dans la crainte de se voir à nouveau rejeté dans ses réactions ». Et, geste que j’ai trouvé admirable, elle a demandé pardon à l’enfant devant sa maman. Celle-ci a été choquée que cette maîtresse « s’abaisse » ainsi devant un enfant. Elle n’avait pas compris que ce n’était pas perdre son autorité que de reconnaître ses torts et de montrer que l’adulte n’est pas parfait. Au contraire, l’enfant se sent d’autant plus en confiance qu’il n’est pas soumis à une pression autoritaire. Tout enfant est sensible à la justice et il reconnaît la vraie autorité. Reconnaître ses erreurs est une attitude de force et non de faiblesse. Cette maman, sans le formuler ainsi, a dû le ressentir, car, d’après mon amie Virginie, elle est partie contente. S’est-elle, elle-même, sentie valorisée à travers son enfant ? C’est probable.

J’ai connu un père qui demandait ainsi pardon à son fils lorsqu’il s’énervait ou se trompait. J’ai constaté qu’un grand courant de confiance et d’affection passait entre eux. Et j’ai apprécié ce sentiment de joie chez l’enfant, déjà adolescent, le jour où il s’est exclamé : « C’est bien de se disputer. Après on est content de se réconcilier ». Une sorte de connivence s’était établie entre eux.

Tout geste positif entraîne d’abondantes bénédictions. Cela me rappelle la recommandation de Paul aux chrétiens de Galates (6.1..). « Frères, si quelqu’un s’est laissé surprendre par une faute , vous, qui vous laissez conduire par l’Esprit, ramenez-le dans le droit chemin avec affection et douceur, en évitant tout sentiment de supériorité. Et toi qui interviens, fais attention de ne pas tomber toi-même dans l’erreur. ». Jésus a montré beaucoup de sollicitude et de respect pour les enfants. Les mots bibliques de douceur et humilité sont peu employés de nos jours dans la vie courante. Par contre, le respect est fréquemment invoqué et il est souvent réclamé par des jeunes et des moins jeunes. N’est-ce pas là une attitude préalable à toute relation vraie et à un véritable amour pour le prochain ?

Cette histoire a été pour moi une source de réflexion que je partage ici, comme un éveil à la beauté qui se dégage d’une relation vécue dans l’amour et la vérité. Merci, Virginie, de m’avoir raconté ta mésaventure avec tant de simplicité.

Odile Hassenforder

Dix ans après son départ en mars 2009, ce blog continue à s’inspirer de la pensée d’Odile et de son livre : « Sa présence dans ma vie » dont des extraits sont régulièrement publiés sur ce site : https://vivreetesperer.com/odile-hassenforder-sa-presence-dans-ma-vie-un-temoignage-vivant/

Cet article, mis en ligne en mars 2007 sur le site : Témoins, avait échappé à la recension du livre, et nous le publions ici. Dans sa version initiale, il est suivi par le témoignage de Virginie auquel on pourra se reporter : http://www.temoins.com/lenfant-une-personne-a-respecter-une-institutrice-temoigne/

Ce récit nous « éveille à la beauté qui se dégage d’une relation vécue dans l’amour et la vérité ». Mais il appelle aussi au respect de l ‘enfant. On peut se réjouir que cette conscience s’étende et s’affirme aujourd’hui. C’est le cas dans l’approche Montessorienne qui se diffuse aujourd’hui sur différents modes et notamment dans l’expérience et la pensée de Céline Alvarez : « Pour une éducation nouvelle, vague après vague » : https://vivreetesperer.com/pour-une-education-nouvelle-vague-apres-vague/

C’est aussi le cas dans l’éducation bienveillante qui peut s’appuyer sur la Communication Non Violente (CNV) . A cet égard, on pourra consulter le blog de Coralie Garnier :les6doigtsdelamain, qui nous présente une approche de « parentalité positive ». On pourra y lire le récit de l’entretien de Coralie avec le professeur de sa fille qui avait injustement rabroué celle-ci. Dans une inspiration de communication non violente, une finesse et sa compréhension qui engendrent la réussite du dialogue, l’attitude de Coralie et la description de la conversation nous paraissent exemplaires. Respect de l’enfant, respect de l’adulte : « Mon entretien délicat avec le professeur de ma fille » : https://les6doigtsdelamain.com/mon-entretien-delicat-avec-la-professeur-de-ma-fille/