par jean | Jan 1, 2014 | ARTICLES, Beauté et émerveillement, Expérience de vie et relation |

Amour, humour, émerveillement. Les albums de Peter Spier.

#

#

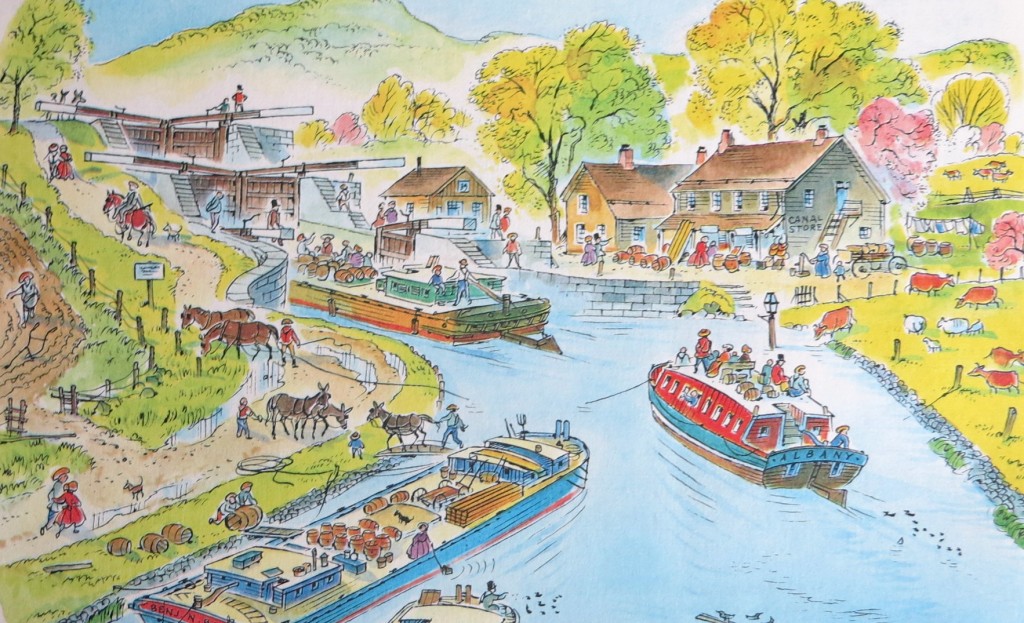

Avec quelques autres illustrateurs comme Quentin Blake (1), Peter Spier rejoint à travers son oeuvre l’esprit d’enfance : humour et émerveillement. Ayant vécu durant sa jeunesse aux Pays-Bas, Peter Spier émigre aux Etats-Unis où il va illustrer des dizaines de livres pour enfants (2). Et son œuvre se répand dans le monde. Elle nous rencontre, enfants comme adultes, à bien des étapes de notre vie.

#

#

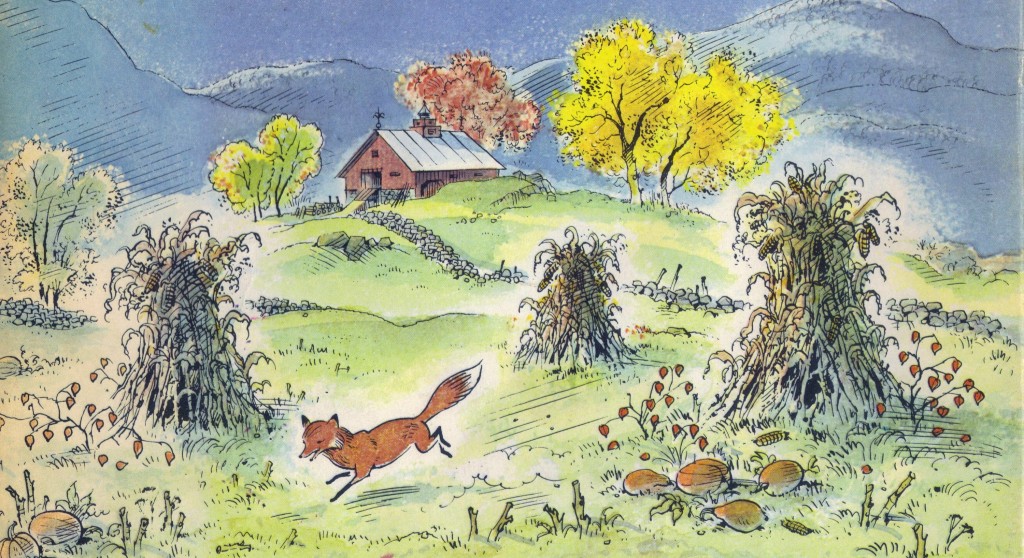

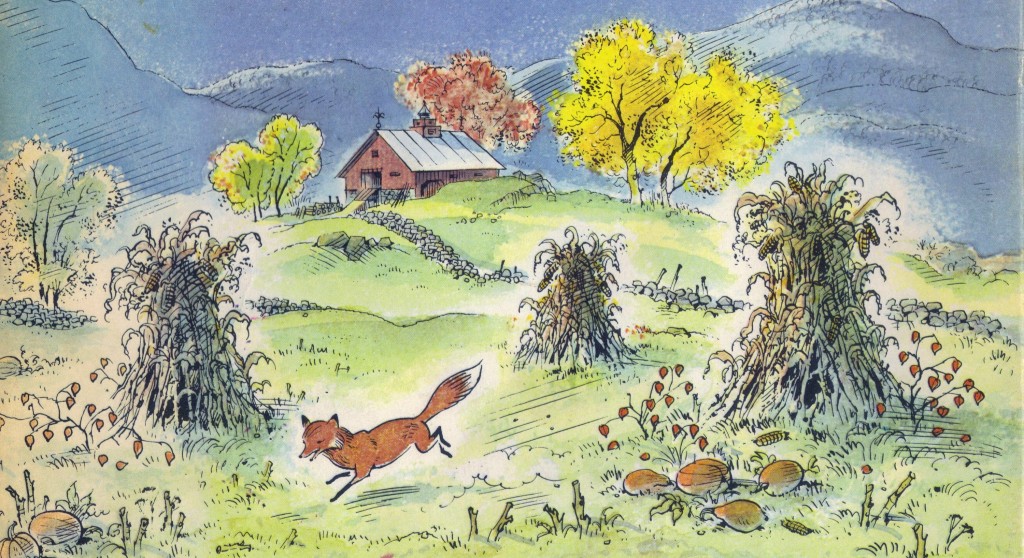

Dans la dynamique de son œuvre créatrice, Peter Spier nous est présenté dans une courte vidéo (4). La vidéo commence par un chant traditionnel issu d’un poème anglais du XVème siècle : « The fox went out on a chilly night » (5). C’est Peter Spier qui fredonne le premier couplet :

« Le renard partit la nuit pour chasser.

Il pria pour que la lune lui donne de la lumière

Car il avait plus d’un mile à faire

A parcourir avant d’atteindre la ville ».

Peter Spier reprend ce chant qui l’a inspiré pour illustrer un de ses premiers albums, d’abord pour partie couleur, pour partie noir et blanc, et puis, aujourd’hui, 53 ans après cette publication, complété par l’auteur à l’aquarelle pour une version e-book.

#

#

Peter Spier a fréquenté une école d’art à Amsterdam avant d’émigrer aux Etats-Unis où il a illustré environ 150 livres.

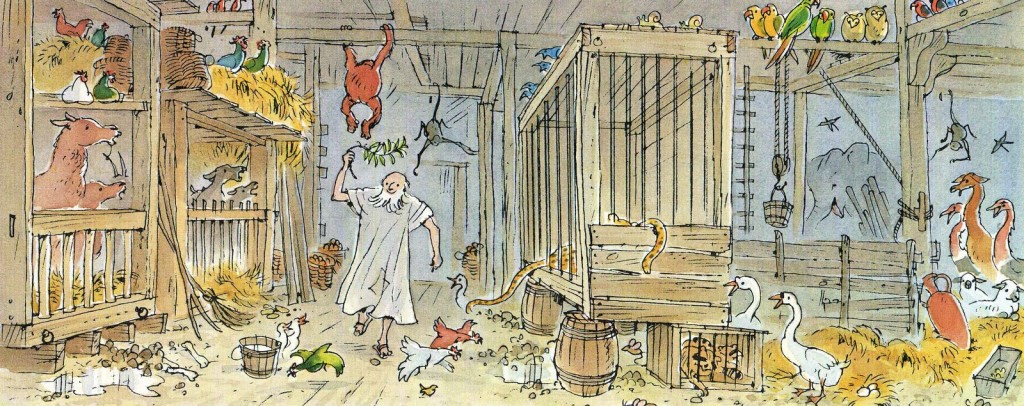

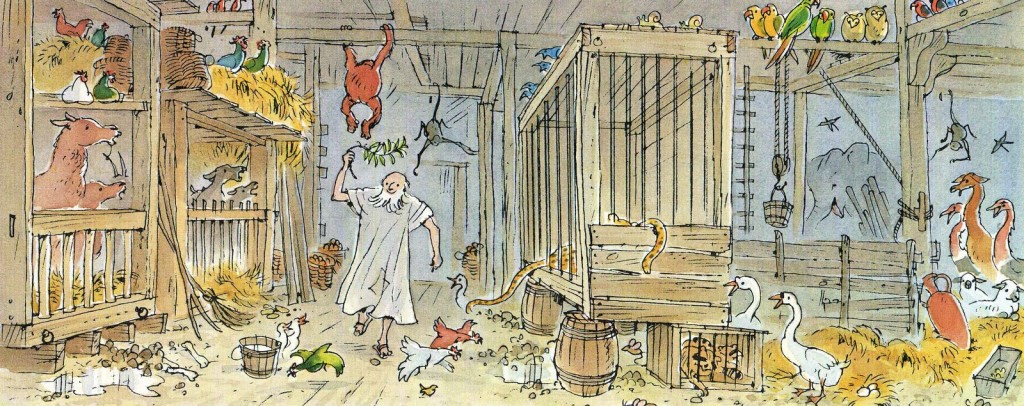

Le premier livre de Peter Spier mis en exergue par l’attribution d’un prix a été son album sur l’Arche de Noé (Noah’s Ark ) paru en 1977. Puisqu’il n’y a pas de texte, c’est à travers l’illustration que la réalité de l’histoire apparaît. Les détails enchantent. Noé ramasse les œufs de ses poules !

Et la seconde réussite de l’auteur, c’est l’album sur la chanson du renard parti chasser à la ville. Peter Spier a également réalisé un grand album sur les gens dans le monde (« People »), lui aussi très connu. Il nous raconte comment il a utilisé la documentation du National Geographic pour réaliser une illustration pleine de pittoresque et d’humour.

La vidéo se termine sur une image d’avenir. Peter Spier apprécie la qualité des images des ses aquarelles sur les e-books où la lumière illumine les photos.

Des commentaires sur l’auteur parsèment la vidéo. « Il permet à notre imagination de travailler ». Il nous entraîne dans une histoire. Mais c’est Peter Spier qui, avec un grand sourire, exprime le mieux l’esprit qui l’anime : « Je le fais pour les enfants et pour l’enfant qui est en moi ».

#

#

Baba, auteur de l’album « Papa arbre » (3), a découvert très tôt les livres de Peter Spier. Dans sa veine artistique et poétique, il nous dit ici l’inspiration que lui apporte Peter Spier.

#

#

Baba, quand et comment as-tu découvert cet auteur ?

#

Je ne sais plus très bien, tout jeune, à la bibliothèque. J’avais aussi reçu certains de ses albums en cadeau d’amis bien inspirés. Mais, à vrai dire, c’est seulement maintenant, réouvrant ces livres avec mes propres enfants, que je mesure combien ils ont jalonné mon enfance, façonné mon imaginaire. Il y a d’abord Sept milliards de visages, qui n’étaient d’ailleurs que quatre à l’époque : un album magnifique, à la rencontre du monde, de l’humanité, de son immense diversité, un dessin florissant, une voix subtile, une vision de l’homme apaisée. Il y a Christmas, Rain… des albums sans paroles, une célébration du quotidien, de ces instants de grâce qui fondent l’existence. Il y a L’histoire de Noé : le récit biblique dévoilé dans toute sa richesse, dans sa chair, avec ses bruits, ses gestes, ses couleurs, ses odeurs, l’arche qui devient le refuge de la vie, de toute la vie.

#

#

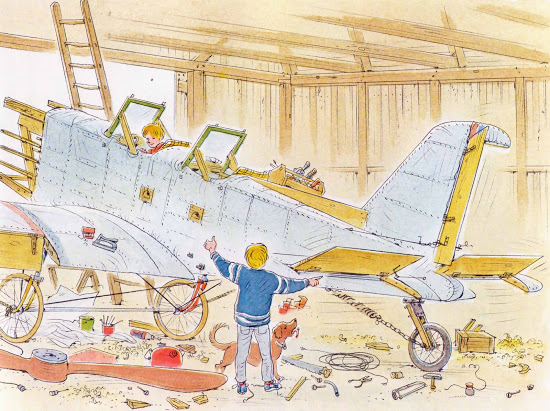

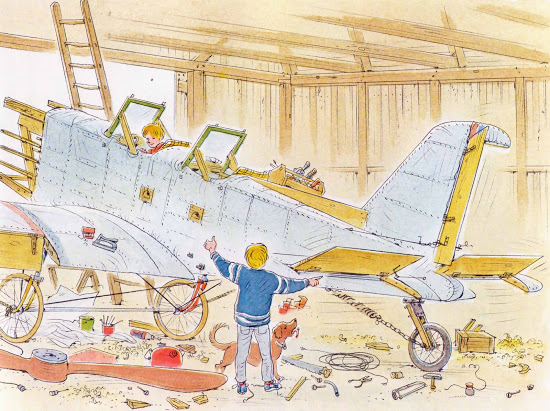

Il y a aussi Quand on s’ennuie : l’histoire géniale de deux frères désœuvrés à qui leurs parents reprochent de ne pas savoir s’occuper. Ils découvrent de vieux plans, rassemblent tout ce qu’ils trouvent, démontent la voiture, les haies, les rideaux, pour se fabriquer un avion. Leur envolée leur vaut de belles émotions et une bonne fessée de leurs parents ! Chaque histoire, chaque création de Peter Spier est l’histoire même d’une création, de ce moment où du rien jaillit le plein, où formes et couleurs nous invitent à « cet état d’invention perpétuelle », selon le mot de Paul Valery, qui n’est peut-être autre chose que l’enfance.

#

#

Quels sont les albums de Peter Spier qui te plaisent le plus ?

#

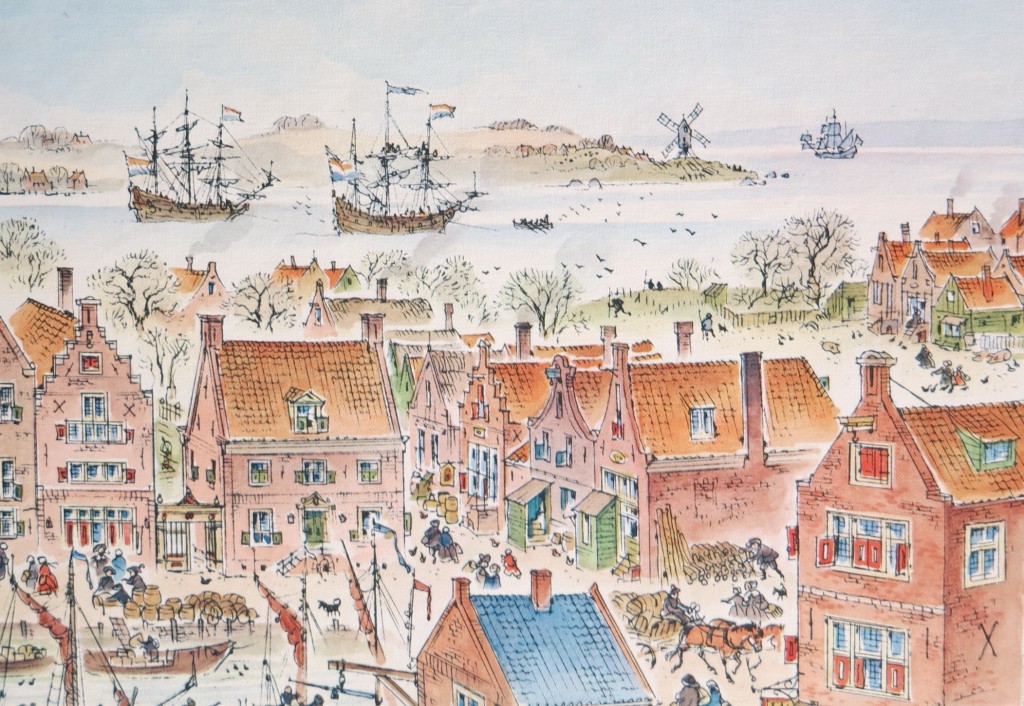

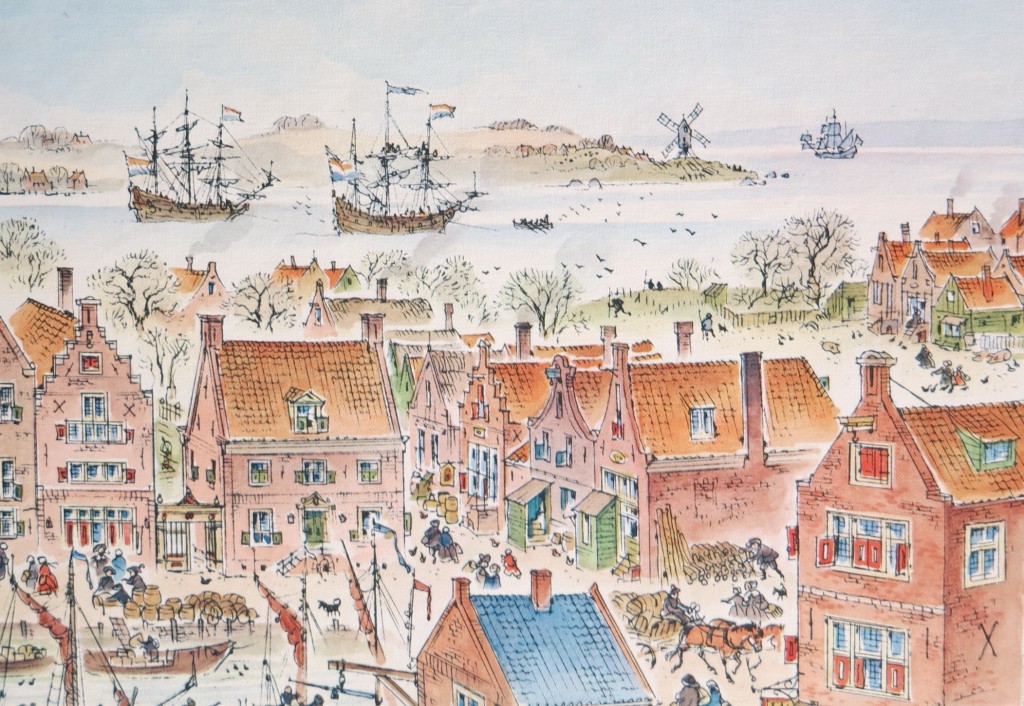

Tous. Je crois qu’aucun ne m’a déçu. Dès ses premiers albums, The Cow who fell in the canal, The Fox went out on chilly night, le talent de Spier éclate : l’éloquence de son dessin, son trait inarrêtable, son amour du détail, la tendresse de son regard, sa poésie, son humour. Spier est un héritier des paysagistes hollandais, d’Avercamp, de Van de Velde, de Van Goyen, de Ruysdael, attentifs au dialogue du ciel, de la terre et de l’eau, amoureux des gens, partagés entre le plaisir d’être chez soi, la douceur de l’intimité et l’appel du large, l’ivresse du chemin, l’horizon des navires à l’assaut de la mer.

#

#

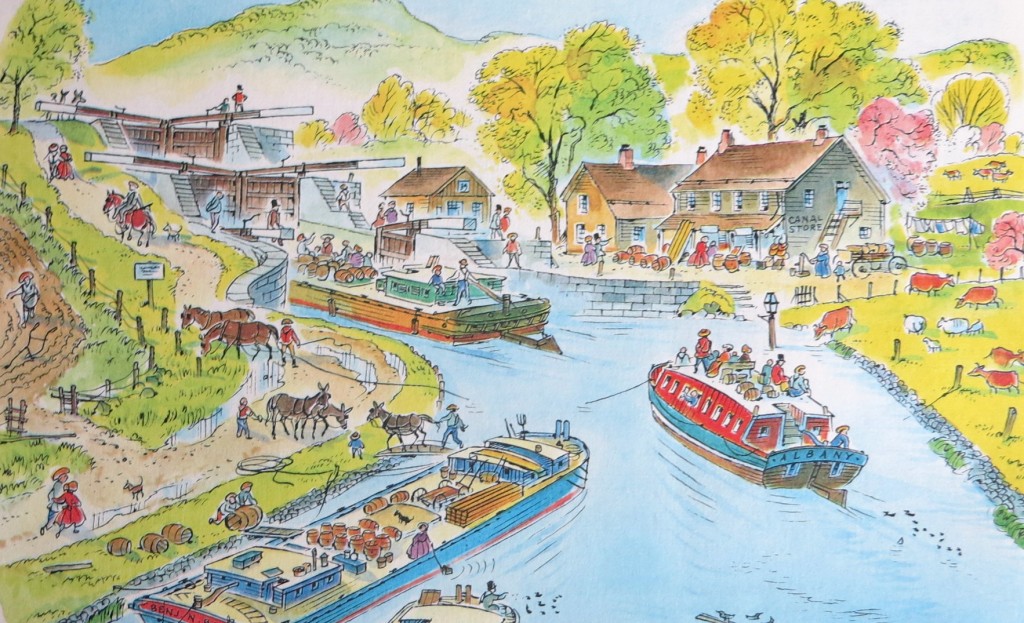

Américain d’adoption, il a consacré des albums très beaux à l’histoire des Etats-Unis, aux pionniers, à la naissance de la nation américaine, à la fondation de New-York. Il y a chez lui cet imaginaire du « nouveau monde » qui fait contrepoint avec ses origines néerlandaises. Il a aussi beaucoup travaillé à partir de chansons, des traditionnels – London Bridge is falling down, The Erie Canal, To Market, market, Hurrah, we’re outward bound !, And so my garden grows – dont les paroles scandent ses planches, font courir le regard du lecteur et révèlent toute la musicalité de ses visions.

#

#

Quelle inspiration trouves-tu chez Peter Spier ?

#

Ce sont des leçons. Tout chez Spier mérite d’être regardé parce que, lorsqu’il pose son regard sur les choses, rien pour lui n’est indigne d’être regardé. Il y a chez lui un appétit fabuleux, cette envie de faire l’inventaire du monde, de mettre partout ses yeux et ses pinceaux. La trame est toujours assez simple. Il imprime d’abord un mouvement, on suit un personnage, une rivière, un bateau, une voiture, une voix, ou, à l’inverse, on voit le monde, les gens, la nature se déployer, aller, venir, revenir, vivre, mourir, autour d’un même lieu, d’un même édifice, d’un même objet.

#

#

Et puis il y a ces moments où tout s’arrête, où tout cède à la contemplation, à la couleur, à la douceur d’une lune, au parfum d’une prairie, à la fantaisie d’un nuage, à la fragilité d’une goutte d’eau, au fouillis d’un garage, au clair-obscur d’une rue … C’est dans ces moments-là que la nature, l’ouvrage des hommes et le désordre qu’ils sèment se retrouvent pour toucher au sublime.

#

#

#

(1) Site de Quentin Blake : http://quentinblake.com/

(2) Itinéraire de Peter Spier sur wikipedia anglophone : http://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Spier

(3) « Sur ce blog : « Papa arbre. Un album intime » : https://vivreetesperer.com/?p=1031

(4) Peter Speer author video : http://www.youtube.com/watch?v=cnR5u7T9F_c

(5) « The fox went out on a chilly night » : histoire et texte de cette chanson sur Wikipedia anglophone : http://en.wikipedia.org/wiki/The_Fox_(folk song)

par jean | Déc 2, 2021 | Beauté et émerveillement, Emergence écologique, Société et culture en mouvement, Vision et sens |

Quand des voix innovantes et compétentes nous ouvrent de nouveaux chemins pour un monde écologique

https://youtu.be/b0HouR6CYK4

Réalisateur du film : « Demain » (1), qui, en son temps, ouvrit les esprits à une dynamique de société participative et écologique, Cyril Dion réalise aujourd’hui un second long métrage : « Animal », qui nous éveille à la vision d’un monde fondé sur la biodiversité.

Le film réalise le projet décrit dans la page de couverture du livre correspondant : « Imaginez que vous puissiez voyager sur quatre continents pour rencontrer certains des plus éminents et des plus passionnants biologistes, climatologues, paléontologues, anthropologues, philosophes, économistes, naturalistes et activistes qui cherchent à comprendre pourquoi les espèces disparaissent, pourquoi le climat se dérègle et surtout comment inverser la tendance ». Le livre : « Animal » (2) rapporte l’ensemble de témoignages, des informations et des idées recueillies « dans une série de rencontres effectuées lors du tournage du film ».

« Pendant 56 jours, Cyril Dion est parti avec une équipe de tournage et deux adolescents très engagés, Bella Lack et Vipulan Puvaneswaran (p 17), l’une anglaise et l’autre français de parents nés au Sri Lanka. Avec Cyril Dion, ces deux jeunes ont posé leurs questions. « Faire ce voyage avec eux fut une expérience merveilleuse et bouleversante. Pour autant, dans la retranscription des entretiens, j’ai choisi de mêler nos trois voix en une pour interroger nos interlocuteurs ». « Leur présence active a permis de mieux comprendre comment leur génération aborde un double défi écologique » (p 21). Le sous-titre du livre témoigne de cette intention : « Chaque génération a son combat. Voici le notre ».

« Si le climat est devenu un sujet incontournable, une autre crise écologique sans doute aussi grave est encore largement absente des conversations et de nombreuses politiques publiques : « la destruction accélérée du vivant » (p 14). Les chiffres sont accablants. De nombreuses espèces sont menacées ou en danger d’extinction. « Notre planète se dépeuple de ses habitants non humains sauvages » (p 15). Aussi, ce livre est un manifeste en faveur de la biodiversité, en faveur de la présence des animaux. Et il s’efforce de répondre aux questions correspondantes : « Pourquoi des espèces disparaissent-elles ? Que pouvons-nous faire pour l’éviter ? Et pourquoi y sommes-nous pour quelque chose ? (et la réponse est oui). Avons- nous le droit de faire ça ? A quoi servent toutes ces espèces ? Doivent-elles servir à quelque chose pour que nous décidions de les protéger ou d’arrêter des les éradiquer ? Comment renouer une relation féconde avec le vivant ? Quelle est notre place parmi les autres espèces ? Et, à quoi servons-nous dans l’univers du vivant ? » (p 17).

« Nous avons besoin de regarder en face ce que notre planète traverse… Nous avons besoin de lucidité, de courage, de solidarité, d’élan, de sens et de désir. De la lucidité peut naitre le choc et c’est ce choc qu’il nous appartient désormais de faire » (p 23). A travers l’expérience et l’expertise des personnalités interviewées, ce livre est si dense et si riche qu’il n’est pas possible d’en rendre compte. Nous essaierons seulement ici de rapporter quelques moments privilégiés où, parmi d’autres, un horizon se découvre, une perspective apparaît. Ce sont quelques brèves notations qui ouvrent notre esprit à une dimension nouvelle.

Pourquoi les espèces disparaissent ?

Rencontre avec Anthony Barnosky (p 27-36)

Anthony Barnosky, géologue, paléontologue et biologiste qui a enseigné, toute sa carrière, à l’Université de Berkeley, répond à nos questions (p 27-36). Il distingue cinq causes majeures de l’extinction des espèces : la destruction des habitats, la surexploitation des espèces, la pollution, les espèces invasives, et les changements climatiques » (p 29). La menace aujourd’hui réside non seulement dans des changements progressifs, mais dans l’apparition de « points de bascule » (p 32). A la suite de cet entretien, laissant de côté le dérèglement climatique, « un phénomène si considérable qu’il nécessiterait, à lui seul, un film ou un livre, la recherche de l’équipe s’est centrée sur la pollution, la surexploitation des espèces et la disparition des habitats ».

Se passer des pesticides

Rencontre avec Paul François (p 38-58)

Paul François est un agriculteur qui, suite à un grave accident avec un herbicide, a converti ses 240 hectares en agriculture biologique. A cette échelle, un tel changement est un exploit. Paul François nous raconte son changement de mentalité et de pratique. Il lui a fallu accepter la présence de l’herbe plutôt que de la supprimer systématiquement. Plutôt que d’acheter des produits chimiques, Paul François investit dans la mécanisation et dans la main d’œuvre. Et il a vu réapparaitre les hirondelles qui, en se nourrissant des insectes, remplacent les pesticides. Les abeilles reviennent également. En même temps, Paul François nous dit comment « il gagne mieux sa vie en bio qu’en conventionnel ». Suite à sa maladie professionnelle, Paul François a remporté une bataille juridique contre Monsanto. C’est dire son courage et sa persévérance. La transformation de son exploitation est un exploit remarquable.

Arrêter de parler et agir

Rencontre avec Afroz Shah (p 65-75)

Afros Shah est un jeune avocat indien qui a engagé la lutte contre le plastique répandu sur une grande plage à Mumbaï. Une grande mobilisation pour le nettoyage s’en est suivie. C’est une action de terrain. Voilà une action qui évoque la responsabilité qui incombe à chacun de nous. « C’est le raisonnement que s’est tenu Afroz. Et il se trouve qu’il est à l’origine, par son seul engagement, d’un considérable mouvement de nettoyage du plastique à Mumbaï, qui a inspiré des milliers et peut-être même des millions de personnes en Inde et dans de nombreuses régions du monde » (p 71).

La maternité d’un élevage intensif

Rencontre avec Laurent Hélaine et Philippe Grégoire

(p 77-96)

Cette visite à un élevage intensif suscite en nous un effroi et un écœurement. A cette occasion, la question de la consommation de la viande dans l’alimentation est posée. Cyril Dion ouvre la réflexion : « Si nous voulons réduire considérablement notre consommation de viande, il serait sans doute plus efficace de le faire à travers une mesure structurelle emblématique qui, à mon sens, ferait honneur à l’humanité : bannir l’élevage en cage, mais également en bâtiment fermé sans accès à l’extérieur comme le propose le référendum pour les animaux… Interdire ce type d’élevage aurait la vertu de cesser d’infliger ces terribles conditions de vie à des animaux, mais également de diminuer mécaniquement la quantité de viande que nous pourrions consommer » (p 95-96).

Des lois pour transformer la société

Rencontre avec Claire Nouvion et Matthieu Colléter

(p 98-125)

On parle ici des actions volontaires pouvant exercer une influence. On a besoin de lois pour changer la donne. Face aux lobbys, une conscience politique est nécessaire. Des associations s’emploient avec persévérance à obtenir des changements législatifs. C’est le cas de l’association Bloom où travaillent Claire et Matthieu, et qui intervient au niveau européen. Ainsi, elle est parvenue à gagner une bataille contre la pêche en eau profonde. C’est une victoire importante, mais il a fallu des années pour y parvenir alors que les nouvelles techniques de pêche ravageaient les fonds sous-marins. A ce propos, Cyril Dion nous décrit les coulisses des pouvoirs politiques. Il nous rapporte par exemple l’expérience innovante qui a été celle de la Convention citoyenne pour le climat (p 120-123). Et comme il y a activement participé, il nous en montre également les limites, tous les obstacles auxquels les propositions de la Convention se sont heurtées. « Les groupes d’intérêt privés ont une influence disproportionnée sur les décisions publiques ». Alors, une pression de l’opinion est particulièrement nécessaire. Mais pour l’emporter, « peut-être avons nous besoin d’un autre récit de ce que l’avenir pourrait être ».

Le récit de la croissance et les nouveaux indicateurs.

Rencontre avec Eloi Laurent

(p 127-145)

L’ancien récit « fondé sur la croissance économique et une certaine conception du progrès est en train de nous entrainer vers l’abime ». C’est ce que nous a longuement expliqué Eloi Laurent, économiste à l’OCDE et enseignant à Sciences Po Paris et à l’université de Stanford en Californie. Considérant la relation entre économie et écologie, Eloi Laurent a mis l’accent sur l’interaction entre la crise des inégalités et la question écologique en les considérant comme liées et jumelles » (p 127). Quel type de dynamique sociale conduit aux crises écologiques ? Quelle est la source du problème ? « Il est désormais absolument clair que la poursuite de la croissance économique telle qu’elle est conçue aujourd’hui, engendre la destruction des écosystèmes » (p 129). « Avec ‘Les limites de la croissance’, écrit au début des années 1970, l’équipe autour de Dennis et Donella Meadows avait une incroyable intuition de ce qui allait se passer » (p 130). Selon Eloi Laurent, les concepts de croissance et de décroissance ne sont plus pertinents. « Il faut se concentrer sur le bien-être humain. Ce qui compte pour les gens, c’est la santé et les liens sociaux ». Eloi Laurent propose la santé comme l’indicateur fondamental qui doit et qui va remplacer la croissance au XXIe siècle (p 153). « Malheureusement, que ce soit le lien social ou la santé, ces deux indicateurs sont mis à mal par l’organisation actuelle du monde ». Eloi Laurent répond également à des questions sur le capitalisme. Ce qui importe, à son avis, c’est que la puissance publique ne soit pas au service du marché » (p 137). Par ailleurs, des pays comme la Chine et l’URSS ont de très mauvais bilans écologiques indépendamment du capitalisme. Au contraire, Eloi Laurent cite « des petits pays gouvernés par des femmes, qui ont décidé de sortir de la croissance : la Nouvelle-Zélande, la Finlande, l’Islande et l’Ecosse… On peut tout à fait décider que la richesse, c’est la santé, l’éducation, la biosphère… C’est en partie ce qu’ont fait les pays nordiques » (p 138).

La nature n’existe pas

Rencontre avec Philippe Descola

(p 147-173)

Cyril Dion décrit ensuite son champ de recherche. « Pour élaborer les directions des projets économiques et politiques, il nous faut adhérer à une lecture (forcément subjective), commune du monde… (p 143) Ce dont nous avons besoin n’est pas de prouver fièrement que nous sommes capables d’accomplir des exploits, mais de détourner le fleuve pour que tout le monde aille dans la même direction. Mais, pour cela, nous avons besoin d’un autre récit collectif que celui de la croissance. Qui donne suffisamment de sens et de perspective à l’humanité pour orienter différemment son destin » (p 145). A partir de cet instant, nous avons réorienté notre quête. « Plutôt que de continuer à chercher des réponses techniques aux cinq causes de l’extinction dans une logique quelque peu mécanique, nous nous sommes intéressés à ce qui pourrait devenir les fondements d’un autre récit. Pour cela, nous sommes allés rencontrer Philippe Descola, sans doute l’un des anthropologues vivants les plus respectés, disciple de Claude Lévy-Strauss et auteur du livre : « Par delà. Nature et culture » (p 146).

Philippe Descola critique le concept de nature. « La nature, c’est essentiellement, ce qui est en dehors de nous les humains ». Elle est ce qui nous permet de regarder de haut tout ce qui est non humain… » (p 151). « La nature est devenue un élément central du monde des Européens ». Ce terme n’existe pas dans d’autres langues. En Europe, nous avons voulu établir « une frontière entre les animaux humains et non humains fondée sur discontinuité morale et subjective » (p 152). Mais, affirme Philippe Descola, « les « signes symboliques du langage » ne sont pas les seuls moyens de communication. En Amérique, les gens pensent que les animaux non humains peuvent former des projets et réfléchir sur eux-mêmes, qu’ils ont une sorte de subjectivité que l’on pourrait appeler intériorité ». Et, pour communiquer avec les animaux, ils intègrent les signes que ceux-ci utilisent » (p 153). « Nous sommes connectés à tous les éléments du monde de façon inextricable » (p 154).

Nous faisons partie du monde vivant

Rencontre avec Dr Jane Goodhall (3), fondatrice de l’Institut Jane Goodhall et messagère de la paix auprès des Nations unies.

(p 174-192)

« A une époque où les femmes étaient découragées de poursuivre des études scientifiques… Jane a eu l’audace d’engager des recherches non conventionnelles – d’abord sans diplôme, puis en passant à l’Université de Cambridge – en menant la toute première étude sur les chimpanzés dans leur environnement naturel. Grâce à sa ténacité, elle a non seulement vécu une vie extraordinaire, mais elle a surtout changé notre façon de penser la relation entre les humains et les animaux » (p 171). Parce qu’elle était en phase avec la forêt, les arbres, les animaux, Jane a pu entrer en contact avec les chimpanzés et mettre en évidence leurs capacités, entre autres, l’utilisation d’outils, abolissant la frontière qui avait été établie entre cette espèce et les humains. Aujourd’hui, Jane nous appelle à une prise de conscience : « Tout au long de notre évolution, nous faisions simplement partie du monde animal. Mais maintenant que nous avons développé un intellect, et que nous savons que nous détruisons la planète, notre rôle devrait être celui de réparer les dommages ». Le message de la Genèse devrait être compris comme attribuant à l’homme un rôle d’intendant. « Un bon intendant prend soin de la terre. L’heure est maintenant venue d’utiliser notre fameux intellect pour changer les choses… » (p 188).

La bibliothèque du vivant

Rencontre avec Dino Martins

(p 196-221)

Le voyage de Cyril Dion s’est poursuivi dans l’exploration du vivant et la compréhension des écosystèmes. Cyril Dion et son équipe ont rendu visite à Dino Martins, biologiste et créateur du Mpala Research Center au beau milieu du Kenya. Dino Martins est aussi un entomologiste passionné par la biodiversité et « plus particulièrement par les plus petites créatures que sont les abeilles, les termites et les insectes en général dont il est un spécialiste mondial » (p 189). Dino les a accompagné dans son parc du Kenya à la découverte des éléphants, des girafes et des zèbres en liberté dans leur environnement naturel. Ce fut un émerveillement. En cette circonstance, Dino Martins a mis en évidence l’importance de la biodiversité. « Si nous perdions trop d’espèces, la vie humaine deviendrait misérable et nous serions nous-mêmes confrontés à un risque d’extinction. Chaque espèce fait partie de cette toile de la vie où tout est interconnecté. La bibliothèque du vivant est ce qui nous maintient en bonne santé, nous nourrit, nous rend heureux » (p 198). Dino décrit la vie des écosystèmes. Comment les animaux communiquent entre eux ? Comment les différentes espèces participent à l’équilibre des écosystèmes ?

Grand observateur des fourmis, Dino nous montre leur activité incessante. Elles contribuent notamment à la dispersion des graines. « Sans elles, il n’y aurait pas de prairies. Er, sans prairies, pas d’animaux. Ces fourmis font partie de ces écosystèmes depuis des centaines de milliers d’années et elles en sont une des espèces clé » (p 214).

Dino manifeste son enthousiasme pour tout ce qui est vivant. La faune sauvage « nous rappelle la beauté, la vérité, l’amour. Voir des animaux se déplacer dans ce monde est l’une des choses les plus magiques qui soient et je ne me lasserai jamais de les observer » (p 209).

La cascade trophique et les superprédateurs

Rencontre avec Liz Hadley

(p 225-249)

L’exploration se poursuit dans une rencontre avec Liz Hadley, responsable de la réserve naturelle de Jasper Ridge en plein milieu de la Silicon Valley en Californie. Dans cette petite réserve, la diversité se manifeste à nouveau dans la variété des espèces qui s’équilibrent les unes les autres. Et, à cet égard, on nous montre le rôle que jouent les superprédateurs, comme par exemple les pumas « en régulant les populations de cervidés, permettent de contrer la maladie de Lyme issue des acariens qui s’attachent aux cerfs » (p 227).

Cohabiter avec les loups

Rencontre avec Baptiste Morizot et Jean-Marc Landry

(p 251-300)

Dans ce monde du vivant, comment les humains vont-ils se comporter, en terme de guerre ou de respect envers les espèces animales ? Aujourd’hui, en France, les loups reviennent et paraissent menaçants. Effectivement, les éleveurs sont inquiets lorsqu’ils voient les troupeaux attaqués. Cyril Dion est allé à la rencontre d’un éleveur et il a interrogé le philosophe Baptiste Morizot. Ce dernier s’est interrogé sur notre possible cohabitation avec les loups en expérimentant sur le terrain, pistant les loups et autres prédateurs, mais aussi en allant à la rencontre des éleveurs » (p 249).

Ainsi Baptiste s’implique dans l’approche suivante. « C’est une situation dans laquelle les différents camps sont venus à cohabiter dans les mêmes territoires tout en ayant des intérêts contradictoires. Ils doivent apprendre des langages communs et trouver des moyens de se faire passer des messages, de traduire leurs comportements mutuels pour entretenir des relations moins toxiques » (p 270).

Baptiste Morizot a écrit un livre : « les diplomates ». Aujourd’hui, le monde vivant nous rappelle qu’il est bien vivant, qu’il n’a jamais été un décor et qu’il faut agir avec lui avec le même degré d’attention et de sérieux que nous le faisons avec les altérités humaines… Le grand enjeu aujourd’hui, c’est de leur rendre justice. Et donc de commencer à apprendre leur langage, à comprendre comment ils vivent pour inventer des modus vivendi. En ce sens, il s’agit de diplomatie » (p 295).

Coopérer avec le vivant

L’exemple du Bec Hellouin (4)

Rencontre avec Perrine et Charles Hervé-Gruyer

(p 201-215)

« Cohabiter avec le vivant, c’est non seulement le comprendre et le protéger, mais c’est aussi le moyen de collaborer avec lui ». Existe-t-il une façon d’habiter cette planète avec une logique de gagnant-gagnant avec le vivant ? Il y a bien une nouvelle logique qui émerge, notamment autour des dynamiques permaculturelles » (p 299).

« A la ferme du Bec Hellouin, on peut découvrir une des applications, de la permaculture à l’agriculture, les plus abouties du monde… La visite même du lieu est transformatrice… L’harmonie des formes, des couleurs, la diversité des cultures dans un espace si réduit, le soin apporté à la construction de chaque butte, de chaque mare, de chaque bâtiment a quelque chose de bouleversant… De cette organisation profondément intelligente peut jaillir la beauté conjuguée à l’efficacité créée par une forme de symbiose entre les différents systèmes qui coexistent » (p 300).

Charles nous raconte l’histoire de la ferme. « La création de la ferme a été une véritable aventure. Au départ, notre rêve était de vivre en harmonie avec la nature… Dans cette quête de beauté, nous avons composé l’ensemble un peu comme un tableau avec beaucoup de petits espaces… Sans le savoir, nous avons reconstitué un paysage complexe qui favorise les connexions. Puis quelque chose de magnifique s’est produit. On cherchait la beauté et la nature nous a offert un cadeau formidable : la productivité » (p 303). « Cette ferme fait 20 hectares », nous dit Perrine, « mais nous nous contentons d’en cultiver 5, car nous faisons tout à la main ou avec un cheval de trait… Une culture sans engrais, sans pesticide, sans produit chimique ou de synthèse » (p 302). Charles nous décrit une trajectoire de découverte : « Au fil des ans, nous avons découvert qu’en faisant tout à la main, nous pouvions faire pousser plus de légumes en moins d’espace. Ce faisant, on libère les 9/10 du territoire pour installer des milliers d’arbres, des haies, des mares, des plantes aromatiques et médicinales. Autant de milieux différents, de niches écologiques qui permettent d’accueillir la faune et la flore sauvage. Nous avons progressivement observé la réapparition des insectes, des papillons, des vers de terre et des abeilles, mais aussi d’oiseaux en voie de disparition et de plantes indigènes… » (p 302). C’est vraiment une coopération avec la nature. « Au départ, on voulait produire notre nourriture en faisant le moins de mal possible à la planète. Mais un jour, on s’est dit que cette histoire ne tenait pas debout, que ce que nous voulions en réalité, c’est produire en faisant du bien à la planète. Depuis, nous faisons tous le jours le constat qu’on peut résoudre cette équation difficile qui consiste à cultiver une nourriture de qualité en réparant les blessures qu’on a infligé aux écosystèmes » (p 304).

Coopérer avec le vivant

Cyril Dion poursuit cette conversation sur la manière de coopérer avec le vivant en interrogeant François Léger, enseignant chercheur en agro-écologie, longtemps conseiller scientifique de la ferme du Bec Hellouin. A la demande des deux adolescents accompagnant Cyril Dion, la conversation a porté notamment sur la place des animaux dans le système agricole. Ce fut ensuite une rencontre avec Nicolas Vereecken, professeur d’agro-écologie et spécialiste des insectes. Notre intérêt pour les ruches et les abeilles domestiques ne doit pas nous faire oublier la vie et le rôle des abeilles sauvages qui jouent un rôle important dans la pollinisation. Là encore, il faut envisager la biodiversité. « Si vous n’aviez pas d’oiseaux, de frelons, d’araignées, la vie serait beaucoup plus difficile pour nous tous, surtout en été parce que vous auriez des surpopulations d’insectes que tous ces organismes aident à contrôler… La clé de l’écologie, c’est l’interdépendance et l’équilibre » (p 333).

Partout des initiatives

Les entretiens se poursuivent avec des personnalités exceptionnelles en des lieux qui parsèment la planète.

C’est la rencontre avec Lotus Vermeer qui est parvenue à rétablir la biodiversité et à ramener des espèces dans les Channel Islands sur la côte de Californie. C’est une rencontre avec Valérie Cabanes, juriste international qui travaille au contact des peuples indigènes et lutte pour les droits humains et pour le droit de la nature. C’est une rencontre avec le président du Costa Rica qui, par une politique volontariste, est parvenu à rétablir la couverture forestière dans son pays, de 20% dans les années 1980, à 70% aujourd’hui. C’est une rencontre avec Paulino et Paolo Rivera, membres d’une tribu autochtone au Costa Rica, ayant dû abandonner leur lieu d’origine et ayant réussi à planter une forêt dans leur nouvel habitat.

En mobilisation

En fin de parcours, Cyril Dion nous rappelle l’inimaginable défi écologique auquel nous sommes confrontés.

« Le péril est là et demande, toutes affaires cessantes, à nous mobiliser comme en temps de guerre »… « Le changement auquel nous devons parvenir, est culturel et structurel « (p 415).

Ce livre nous aide puissamment à penser le monde différemment et nous éclaire sur les pistes d’action. Tout informé que nous ayons pu être sur les questions écologiques, nous sortons différents de cette lecture. A travers les entretiens, nous avons découvert une multitude de situations et des réponses aux questionnements ainsi éveillés. Avec Cyril Dion et les deux adolescents qui l’ont accompagné, Bella et Vipulan, nous avons participé à une véritable exploration, à une grande épopée. A travers des flashs significatifs, nous avons rapporté cette lecture enthousiasmante qui vient accompagner un film impressionnant et mobilisateur (5). De quoi envisager ensemble un nouveau récit et un projet commun.

J H

- Le film « Demain » : https://vivreetesperer.com/le-film-demain/

- Cyril Dion Avec la collaboration de Nelly Pons. Animal. Chaque génération a son combat. Voici le nôtre. Actes sud. Colibris (Domaines du possible).

- A paraitre sur ce blog : Jane Goodhall : Une recherche pionnière sur les chimpanzés, une ouverture spirituelle, un engagement écologique.

- Cultiver la terre en harmonie avec la nature (la ferme du Bec Hellouin) : https://vivreetesperer.com/cultiver-la-terre-en-harmonie-avec-la-nature/

- Le film : Animal : https://www.youtube.com/watch?v=b0HouR6CYK4

par jean | Sep 2, 2024 | ARTICLES, Emergence écologique |

La société jardinière

La société jardinière : c’est le titre du livre de Damien Deville, un géographe et anthropologue, qui y rapporte sa découverte des jardins potagers implantés dans la ville d’Ales, un exemple des jardins urbains qui, en France et dans le monde, répondent à un besoin de subsistance dans différents contextes. On peut situer cette activité jardinière dans une histoire qui débute à la fin du XIXe siècle dans l’œuvre de l’abbé Lemire pour le développement des jardins familiaux. Plus généralement, cette activité jardinière en milieu urbain a connu dans les dernières décennies une remarquable impulsion dans le mouvement qui s’est répandu en France sous le vocable : ‘Les Incroyables comestibles’ (1) Et aujourd’hui, à travers diverses initiatives, certaines villes sont à la recherche de la réalisation d’une autonomie alimentaire (2).

Certes, évoquer une société jardinière éveille en nous le rêve d’une société pacifiée, mais ce n’est pas une pure utopie puisqu’il y aujourd’hui des expériences concrètes d’activités jardinières en milieu urbain. Dans son livre : ‘La société jardinière’ (3), Damien Deville nous décrit l’une d’entre elle, dans une ville profondément perturbée par la désindustrialisation, Ales à la porte de Cévennes. « Là, pour les anciennes populations ouvrières, se vit une façon de retour à la terre. Là, chacun plante, bêche ; tout le monde échange outils, semences, et savoir-faire. Si bien qu’à la motivation économique, forcément première, viennent se mêler des préoccupations d’ordre social, écologique, ou paysager. Cernant les contours d’une écologie de la précarité, l’auteur souligne comment de simples lopins de terre deviennent d’authentiques lieux d’émancipation. Partant, il ébauche le modèle de ce que pourrait être la société si elle était jardinière » (page de couverture).

Parcours d’une innovation sociale

L’apparition de jardins familiaux en milieu urbain remonte à la fin du XIXe siècle.

« C’est à Hazebrook, capitale de Flandre intérieure, que nait au milieu du XIXe siècle celui qui restera dans les mémoires comme le père fondateur des jardins familiaux : l’abbé Lemire ». L’auteur esquisse sa biographie. Jeune prêtre à Hazebrook, « touché par la misère de la commune, par les besoins des uns et les rêves des autres, l’abbé Lemire s’attacha rapidement aux besoins des habitants » En retour, il reçut un soutien populaire. Élu député en 1893, il mena une carrière politique indépendante par rapport à l’Église. Élu maire d’Hazebrook en 1914, il fit face aux périls de la guerre et mena une politique sociale très active si bien qu’il devint ‘un héros local’. « Attaché à la dignité des ouvriers, et persuadé que le lien à la terre est un besoin fondamental des humains, l’abbé cultiva une politique dont lui seul se faisait le gardien. Et c’est dans cette perspective que l’abbé fonda en 1896, le mouvement : La Ligue française du coin de terre et du foyer. Ce mouvement existe toujours. Il a survécu à l’abbé et continue de tracer une partie des territoires français. Il se nomme désormais Fédération nationale des jardins familiaux et collectifs » (p 29). L’auteur rapporte comment son influence s’est répandue au début du XXe siècle, atteignant la ville d’Ales. Là, se conjuguant à l’époque avec la société Sant-Vincent-de- Paul, la Ligue suscite, en 1916, de premiers jardins. « A destination d’abord des femmes et des excusés du front, les jardins devinrent rapidement un soutien, une épaule, un guide. Greniers à fruits et légumes, ils participèrent à la résilience alimentaire des familles s’implantant dans plusieurs quartiers ». Puis, « les ouvriers de la mine en devinrent les premiers bénéficiaires. Jusque dans les années 1950, la surface jardinée à Ales s’étendit, année après année, pour atteindre un point d’orbite avec plus de 400 jardins cultivés sur la commune » (p 34).

Cependant, la situation des jardins familiaux à Alès participe à une conjoncture nationale. « Les temps changèrent. Les Trente Glorieuses et le faste des projets urbains dont elles se firent l’étendard sonnèrent le glas de l’aventure jardinière. Les champs, les pâtures et les vergers furent recouverts de chapes de béton… Les jardins familiaux ont rapidement perdu force et espace dans un flot répété d’urbanisation qui dura jusque dans les années 2000 » (p 35). Cependant, à la fin du XXe siècle, toute la France a été impactée par la désindustrialisation et le choc a été particulièrement violent à Ales. « En 1986, après plusieurs années de licenciements massifs, le dernier puits de mine d’Alès cessa définitivement ses activités. La métallurgie, autre fleuron, connut le même déclin… » (p 37)

Comme pour d’autres villes françaises, Ales doit chercher une autre voie. « Ales dut se réinventer et, au tournant des années 1990, la ville décide de s’orienter vers de nouvelles filières, vers une économie de services diversifiés. Parallèlement, Ales cherche à s’enraciner de nouveau dans le paysage cévenol » (p 38). Elle cherche à ancrer de nouveau la ville dans le paysage. « Ces politiques d’embellissement ne sont pas sans effet sur l’histoire des jardins… Elles ont permis à de nouveaux potagers d’émerger dans des quartiers populaires : des fleurs et des choux ont poussé là où il n’y avait que du béton… » (p 39). L’auteur décrit les différentes logiques à l’œuvre dans la politique locale. La vie des jardins s’inscrit dans une histoire locale.

Jardins et jardiniers à Ales

Damien Deville a observé ces jardins et la manière dont ils témoignent d’une grande créativité. Il a parlé avec ces hommes et entendu leurs parcours dans la diversité des histoires de vie. Il met en lumière les nouvelles relations qui s’établissent ainsi.

Le jardinage à Ales se déroule en plusieurs lieux. « les jardins du Chemin des Sports » sont issus d’une autre histoire que les jardins de la fédération des jardins familiaux, portant une image de marque. Bricolés sur des terrains oubliés, épousant la forme de réseaux souterrains, s’échangeant de manière informelle d’un jardinier à l’autre par un bouche-à-oreille judicieusemant maintenu dans des cercles restreints, arpentés par des personnes venant, pour l’essentiel, des quartiers populaires de la ville, ils correspondent à ce qu’Ananya Roy désigne par « urbanisme subalterne ». Ce sont des espaces urbains oubliés des grandes annales de la géographie et des politiques de la commune où s’invente la vie quotidienne des dépossédés… » (p 49). A la différence d’autres jardins potagers, bien reconnus, « se donnant à voir et s’offrant à la reconnaissance des habitants, les jardins du chemin des Sports, relèvent plutôt de bastions enfouis dans la verdure… Ils s’effacent derrière une image austère et précaire » (p 50). Lorsqu’on entre dans ces jardins, on y découvre un paysage coloré et une végétation luxuriante abondamment décrite par l’auteur « Tomates bronzées au soleil, plants de haricots parcourant des fils noués à des tuteurs, des framboisiers le long des murs dansent de leurs ombres, tandis que des plantes aromatiques, tantôt cultivées en pot, tantôt laissées en pleine terre parsèment le jardin… » (52). « Ce qui saute aux yeux, c’est une quête centrale de productivité. L’espace consacré aux fruits et aux légumes est agencé de manière à produire le plus possible. Lorsque la parcelle se fait étroite, les jardiniers rivalisent d’ingéniosité pour gagner quelques centimètres et conquérir les hauteurs » (p 53). L’auteur décrit des dispositifs ingénieux comme « une immense pyramide entrelacée de fils et de barres de fer… au service des plantes : fèves, haricots, courges grimpantes… » (p 54). Ici, le peuple des jardiniers a une origine caractérisée. « La plupart sont retournés à la terre pour se doter d’une certaine autonomie alimentaire. Les jardiniers du chemin des Sports sont des marqués. Ce sont d’anciens serruriers et ouvriers des aciéries, des employés du public ou des retraités à petits revenus. Leurs trajectoires familiales ont été percutées par la fermeture des industries alésiennes, par la série d’emplois précaires qui s’en est suivie, puis, plus récemment par la fuite des offres d’emploi et de services vers les grandes métropoles » (p 55). Ainsi s’est développé un genre de vie à vocation utilitaire. « La débrouille est devenu un art de vivre… Toutes les personnes rencontrées au fil de notre enquête l’ont partagé sans s’en cacher : devenir jardinier fut une adaptation nécessaire à différentes formes de précarité… L’agencement spatial du chemin des Sports autant que le choix des matériaux s’entendent ainsi, en premier lieu, au regard de conditions matérielles d’existence » (p 57). Cependant, tout ne résume pas à une recherche de subsistance. Les jardins témoignent aussi d’une inventivité artistique. « Les planches de culture sont parées d’objets de toutes sortes : des pots richement décorés, des épouvantails faits main, des souvenirs s’intègrent aux cultures potagères… Les jardins répondent autant aux besoins quotidiens de qui les arpente et les façonne qu’à ses aspirations, son savoir-faire, sa créativité. Car, dans sa manière d’agencer l’espace, le jardinier cherche à le rendre agréable à regarder et à vivre… C’est que les ‘espaces subalternes’ ne sont pas seulement des zones de débrouillardise et d‘adaptation, ils sont encore des agencements populaires traversés par tout ce qui fait la créativité, les joies et les envies des âmes humaines » (p 60).

Ces jardins engendrent une vie sociale et ils en sont l’expression. Ainsi Damien Deville nous présente des portraits de jardiniers. Il fait aussi écho à une mémoire collective : « Le jardin de Max, au cœur de l’association des jardins familiaux, dans le quartier de la Prairie, est un bel exemple de cette mémoire collective. Du haut de ses 70 ans, Max est un ancien de la Fédération des jardins familiaux d’Ales. Ici tout le monde le connait. Son papa était un jardinier très actif dans la communauté. Max éprouve pour lui une grande admiration : « son travail, son parcours de vie, le pilier qu’il était dans les jardins familiaux d’Ales » le ramène à sa propre enfance autant qu’aux heures de gloire qu’a connues la ville ». L’auteur rappelle ces souvenirs. « Ils se lisent à même le jardin de Max, démontrant combien les jardins sont des outils de réappropriation de récits urbains… Son jardin est également un mémorial à la figure de son père, Henri… Féru de bons conseils, son père était le premier à organiser des barbecues collectifs, à donner des coups de main aux voisins, à diffuser de bonnes pratiques et à échanger quelques légumes. Tant et si bien que le nom du papa revient souvent, indélébile dans les mémoires collectives » (p 76-77).

Damien Deville décrit la géographie sociale de la région : « Les zones de relégation sont en centre-ville, tandis que les espaces de gentrification se situent dans les quartiers périphériques, caractérisés par des villas cosy ou dans les villages au charme d’antan. Face à cette campagne qui se ferme aux personnes les plus pauvres, les jardins sont ces lieux où se forge une nouvelle réciprocité. Et là encore, c’est un jardinier, d’origine maghrébine, qui m’a mis la puce à l’oreille ». L’auteur nous décrit le parcours de Moustapha. « Moustapha est arrivé sur le tard dans les jardins familiaux privés du quartier de la Prairie, sur le chemin des sports. Il a repris la parcelle d’un voisin devenu trop âgé pour s’en occuper. Les Cévennes, l’homme ne les a jamais connues auparavant. Il a mené l’intégralité de s vie professionnelle en Algérie avant de rejoindre ses enfants à Ales pour sa retraite. Resté pendant longtemps sans allocation, Moustapha a dû se débrouiller pour arrondir ses fins de mois que sa petite retraite affiliée au régime algérien ne lui permettait pas de combler. Le jardin est arrivé dans sa vie à point nommé » (p 85). C’est, avec lui, que l’auteur découvre une ouverture de ce milieu urbain vers les campagnes voisines. « C’est en échangeant avec les autres jardiniers que Moustapha s’est rendu compte que les montagnes qui l’entouraient regorgeaient de trésors : d’aiguilles de pin pour amender ses cultures, de champignons à vendre auprès de sa communauté, d’éleveurs où aller chercher le mouton pour l’Aïd à des prix réduits. Moustapha s’est mis, par lui-même, à découvrir les coins cachés des campagnes avoisinantes » (p 86). Cependant, la relation de Moustapha avec les Cévennes s’étend au-delà puisqu’en fin de semaine, il fréquente en famille « des lieux de baignade où ses petits-enfants jouent maintenant l’été ». « Son jardin a été une fenêtre sur le monde, un livre pour réapprendre le milieu dans lequel il évolue au quotidien, et en faire naitre des usages à des fins d’émancipation personnelle ou familiale » (p 86). Mais l’auteur perçoit ce même attrait pour les Cévennes chez d’autres jardiniers. « Le jardinier algérien n’est d’ailleurs pas un cas isolé. Tous, d’une manière ou d’une autre, pratiquent la campagne avoisinante. Pour certains, cela est lié à un héritage familial. Pour d’autres jardiniers récemment arrivés, c’est toujours le jardin qui nourrit les perspectives des montagnes et des villages alentour. Les usages qu’en font les jardiniers sont pluriels en fonction des envies et de la personnalité de chacun, mais ils participent dans tous les cas à une réappropriation spatiale et collective d’un territoire qui devient, enfin, de nouveau partagé » (p 86). Ainsi les jardiniers interviennent dans la vie collective. « Les Cévennes s’ouvrent à nouveau aux classes populaires. De cette réconciliation, dont la ville d’Ales a tellement besoin, les jardins en sont le premiers étendards… C’est une invitation à penser le territoire autrement » (p 87).

La société jardinière

La société jardinière : quelle expression évocatrice ! Il y a tant de formes de société que l’on déplore et que l’on redoute ! Une société jardinière, cela évoque pour le moins un respect et un amour de la nature et un état d’esprit constructif par le genre même de la tâche entreprise. Une société jardinière, c’est aussi une société nourricière et on peut imaginer qu’elle requiert et engendre la coopération.

Géographe, Damien Deville pense également en sociologue et en historien. Ainsi, si sa recherche a pour objet la ville d’Ales, il inscrit les jardins potagers en milieu urbain dans une histoire qui remonte à la fin du XIXe siècle. Mais, concentré sur son objet, il n’aborde pas la vague toute récente, celle des « incroyables comestibles » à travers laquelle la culture de fruits et de légumes s’est répandue à l’intérieur même d’un grand nombre d’agglomérations (1). Et aujourd’hui, des villes et des territoires s’engagent dans la recherche d’une autonomie alimentaire. Ainsi François Rouillay et Sabine Becker préconisent le développement de « paysages nourriciers », y incluant la « végétalisation des villes » (3) ;

A partir de l’étude des jardins potagers dans la ville d’Ales, Damien Deville nous montre, lui aussi, comment on peut « penser autrement la ville et l’urbain ». C’est bien de ‘vivre autrement’ (p 117-118) qu’il s’agit.

Déjà, dans un monde qui nous bouscule, la vie jardinière permet un enracinement. Ainsi, « les jardins alésiens sont cultivés par des personnes peu diplômées, laissées à l’arrière-plan des grands récits de l’histoire. La plupart ont quitté l’école tôt pour tenter leurs chances dans les grandes industries du territoire. Certaines ont été percutées par des évènements traumatisants. D’autres encore, arrivées sur le tard à Ales, parlent mal le français et s’intègrent avec peine. Pourtant, ce sont ces mêmes personnes qui ont su, face aux crises urbaines, s’adapter et construire des interfaces inédits ave la ville. Leurs jardins sont fleuris ; ils remettent des couleurs dans les rues. Ils sont poreux aux autres réseaux urbains, catalysant relations et occasions. Ils sont ces espaces où se réinventent une certaine idée de prestance et de présence à soi, des oasis dessinant un autre bien vivre » (p 119).

Dans les jardins se réalise également une rencontre entre le monde végétal et ceux qui en prennent soin. « Ces jardins sont avant tout des mondes végétaux ». L’auteur fait l’éloge du déploiement des plantes et de leur vitalité. Elles s’agencent comme en une danse. Or, « le jardinier accompagne cette danse. Ses choix sont primordiaux et conditionnent le développement des plantes. Finalement, c’est bien cette rencontre inédite entre les plantes d’un côté, et le caractère du jardinier de l’autre, qui traduit l’évolution des lieux et des récits qui s’y écrivent. L’humain devient ici un être hybride, inondé et inspiré par les plantes qu’il a vu naitre, ou qui sont revenues naturellement dans son jardin » (p 121-123).

Damien Deville voit là se développer une dynamique de relation. « A l’image de ce lien unique au végétal, les jardins participent à l’émancipation globale des jardiniers par leur capacité à catalyser sans cesse les relations qui composent les individus » (p 123). L’auteur voit dans cette activité jardinière un potentiel de relation. « Les jardins guident d’autres possibles urbains quand ils permettent à chaque ville de devenir une terre de relations » (p 123). L’auteur décrit les terres des Cévennes abandonnées. « La seule solution pour sauver le vivant, c’est de retourner y habiter et de faire de la relation une œuvre » (p 125). Dans le même esprit, Damien Deville sort des limites de l’hexagone et évoque un paysan du Burkina Fasso qui a résisté à la désertification et arrêté le désert en plantant des arbres, Yacouba Sawadogo, à l’histoire duquel il a consacré un livre (4).

« Si Yacuba était parti comme les autres, habitants dans les années 1980, le désert aurait cassé la porte et continué vers le village voisin. C’est parce qu’il est resté, tout en tissant autrement sa relation avec le territoire, qu’il a pu sauver le vivant… ».

Ainsi, « Ales et les Cévennes, autant que le Burkina Fasso, invitent à un nouveau front scientifique et politique. Trouver les égards que l’on doit au vivant, pour reprendre l’expression du philosophe Baptiste Morizot, demande, non pas de fuir certains territoires, pour se concentrer sur d’autres, mais bien de réfléchir aux manières de vivre dans chaque territoire pour en respecter les grands équilibres écosystémiques. L’humain a été une machine à détruire, mais les initiatives se multiplient… ». Damien Deville en évoque certaines dans la Drôme, dans les Cévennes, en Bretagne. « Tous ces exemples forgent au quotidien une nouvelle manière de faire lien, et reconstruisent des filières d’activité dans l’environnement local. Ils permettent aussi aux citoyens et citoyennes de se réapproprier le territoire et de participer aux décisions locales. En un mot, ils façonnent un droit pour toutes et tous à habiter le territoire et à le coconstruire au quotidien » (p 128).

En considérant l’activité jardinière, Damien Deville y perçoit un « monde ordinaire » dans une fécondité méconnue. Il met en valeur la manière dont les jardins génèrent des relations quotidiennes. « Les économistes Cécile Renouard et Gaël Giraud ont créé un indicateur qui pourrait bien inspirer les territoires d’ici et d’ailleurs, ‘l’indicateur de capacité relationnelle’. Ce dernier mesure la qualité des relations qu’entretiennent les personnes entre elles, et leur capacité de s’autonomiser à partir de ces mêmes relations… ». « Pensé dans le cadre ouest-africain, cet indicateur insiste sur la qualité du tissu social et sur les relations interpersonnelles comme autant de dimensions du développement humain ». Ainsi, des pauvres ‘financièrement’ peuvent être néanmoins tellement entourés qu’ils ne manquent de rien, et inversement. « La relation est finalement plus importante que le seul revenu. Penser en ces termes le développement permet d’accorder de nouveau de l’importance à ce qui est invisibilisé dans les grands récits de développement. Les jardins d’Ales changent le visage d’un quartier et les dynamiques sociales et écologiques d’une ville ». Dans son analyse, Damien Deville se réfère à Michel de Certeau. « Dans son livre maître : « L’invention du quotidien », l’historien et sociologue Michel de Certeau analysait déjà les actes ordinaires comme une production permanente de culture et de partage. Selon lui, les citadins ne se contentent pas de consommer : ils produisent et inventent le quotidien par d’innombrables mécanismes de créativité et par des politiques sociales originales. Pour emprunter l’expression de Claude Levi-Strauss, les citadins « bricolent » avec les espaces qu’ils fréquentent et les contraintes d’un modèle sociétal pour s’inventer un parcours de vie qui participe de leur émancipation. Ils créent de la relation » (p 131).

Un mouvement innovant

« Qu’elle favorise le retour des oiseaux et des hérissons, protège les villes des vagues caniculaires offrant de l’ombre et refroidissant l’air, l’agriculture urbaine a, en nos temps assombris de l’Anthropocène, le vent en poupe » (p 7). En s’inscrivant dans un courant de recherche en plein développement, Damien Deville analyse les fonctions et les configurations de l’agriculture urbaine.

« Laboratoires d’un monde possible, les jardins potagers des grandes métropoles européennes – qui produisent assez peu et se déploient sur des espaces restreints – s’offrent comme des lieux où s’expérimente une éducation renouvelée, plus douce, plus responsable, aux techniques de jardinage et aux arts de la table » (p 8). Cependant, la plupart des jardins répondent à une fonction plus élémentaire, celle de ressource alimentaire. « La Havane, Bobo-Dioulasso, Hanoï ou encore Rabat, autant de villes pour lesquelles les jardins potagers demeurent des greniers participant de l’autonomie alimentaire des familles » (p 8). « Dans les villes du sud de l’Europe, telles qu’Athènes ou Porto, frappées par la crise économique de 2008, des familles ayant subi des pertes économiques importantes ont mobilisé les jardins comme des espaces d’adaptation » (p 14). Récemment, sous l’impulsion de l’association A9 présidé par Rodolphe Gozegba de Bombembe, théologien, des lopins de terre autour des habitations sont mobilisés en jardin potager dans la ville de Bangui, en République Centre-Africaine (5). Dans son livre, Damien Deville étudie particulièrement le rôle des jardins potagers dans des villes moyennes appauvries par la désindustrialisation, en concentrant sa recherche sur l’exemple de la ville d’Alès. A cette occasion, il milite pour « une décentralisation guidée par la diversité des territoires et la qualité des relations que nouent les uns et les autres » (p 135). Si on ajoute le mouvement pour l’agriculture urbaine en vue d’une autonomie alimentaire dans une perspective écologique, on comprendra que le développement des jardins en ville n’est pas un phénomène mineur, mais qu’il s’inscrit dans une recomposition de grande ampleur.

Damien Deville a bien choisi le titre de son livre : la société jardinière, non seulement parce qu’il y étudie, sous toutes ses coutures, le développement des jardins en ville, mais parce que il présente, sous cette appellation, un phénomène de société en y percevant un potentiel d’exemplarité humaine. Oui, la société jardinière, n’est-ce pas une vision d’avenir ?

J H

- Comment les « Incroyables comestibles se sont développés en France ? : https://vivreetesperer.com/incroyable-mais-vrai-comment-les-incroyables-comestibles-se-sont-developpes-en-france/

- En route pour l’autonomie alimentaire : https://vivreetesperer.com/en-route-pour-lautonomie-alimentaire/

- Damien Deville. La société jardinière. Le Pommier, 2023

- Yacouba Sawadogo. Damien Deville. L’homme qui arrêta le désert. Tana éditions, 2022 (Le temps des imaginaires)

- Centre-Afrique : l’agriculture urbaine pour lutter contre la faim : https://www.temoins.com/centrafrique-lagriculture-urbaine-pour-lutter-contre-la-faim/

par jean | Mai 1, 2023 | Expérience de vie et relation |

…https://vivreetesperer.com/une-voix-differente/ Théïa Lab : https://theialab.fr La société canadienne d’anthropologie : https://www.cas-sca.ca/fr/a-propos-d-anthropologie/qu-est-ce-que-l-anthropologie De la vulnérabilité à la sollicitude et au soin : https://vivreetesperer.com/de-la-vulnerabilite-a-la-sollicitude-et-au-soin/ Les Lumières à l’âge du vivant : https://vivreetesperer.com/des-lumieres-a-lage-du-vivant/…

par jean | Jan 8, 2025 | ARTICLES, Vision et sens |

L’inspiration de Bergson chez deux personnalités d’un nouveau monde : Léopold Sédar Senghor et Mohamed Iqbal selon le philosophe sénégalais, Souleymane Bachir Diagne.

Si, au travers de deux œuvres marquantes, ‘L’évolution créatrice’ et ‘Les deux sources de la morale et de la religion’, le philosophe Henri Bergson a ouvert une nouvelle vision dans la première moitié du XXe siècle, son influence revient aujourd’hui après une éclipse dans les années qui ont suivi la fin de la seconde guerre mondiale comme en témoigne la parution d’un livre d’Emmanuel Kessler, ‘Bergson, notre contemporain’ (1). Il rappelle la novation ouverte par son livre ‘l’évolution créatrice’ paru en 2007 :

« L’objet de ‘l’évolution créatrice’ – titre qui porte en lui-même une ouverture et une marche en avant – consiste précisément à appliquer à la vie en général, celle des espèces dont l’homme bien sûr, ce qu’il avait mis à jour en explorant la vie psychique : la durée qui signifie à la fois continuité indivisée et création ». Tout n’est pas écrit et déployé à l’avance. « L’évolution répond à un mouvement dynamique et ouvert. Bergson va la nommer en utilisant une image : l’élan vital ». Emmanuel Kessler nous montre en Bergson un philosophe qui met en valeur la novation et le mouvement. « Alors qu’à première vue, la philosophie, depuis Platon, cherche les permanences solides au-delà des apparences trompeuses, bref ce qui demeure dans ce qui change, les idées éternelles, Bergson, lui renverse la table : le vrai, c’est justement ce qui change… Ce qui mérite notre attention n’est pas ce qui est figé, mais ce qui nait, car c’est ce qui vit… Essayons d’appréhender, d’accompagner et d’enclencher à notre échelle humaine et selon sa formule ‘la création continue d’imprévisibles nouveautés qui semblent se poursuivre dans l’univers’ ».

Certes, dans le monde d’aujourd’hui, en tension dans les transformations requises, des raidissements et des clôtures commencent à se manifester dans l’agressivité. Aussi, sommes-nous souvent désorientés et polarisés par l’immédiat. Nous perdons alors de vue le fil conducteur du changement auquel nous sommes appelés. La pensée de Bergson vient encourager et confirmer les tenants du mouvement, tant dans la recherche que dans l’action. C’est ainsi que Bergson dialogua avec deux scientifiques visionnaires : Pierre Teilhard de Chardin et Vladimir Vernadsky (2). Et nous découvrons aujourd’hui que son influence s’est étendue bien au-delà du monde européen en contribuant à éclairer d’autres civilisations engagées dans une dynamique d’émancipation.

Ainsi, le grand retour de Bergson à l’orée du XXIe siècle, s’est accompagné d’un regain d’intérêt pour son influence exercée en dehors de France jusqu’en Inde et en Afrique comme en témoignent deux figures majeures de la lutte anticoloniale, le musulman Mohamed Iqbal et le catholique Léopold Sédar Senghor. A la fois poètes, penseurs et hommes d‘état, tous deux ont joué un rôle intellectuel et politique essentiel dans l’indépendance de leur pays et trouvé dans le bergsonisme de quoi nourrir leur philosophie : celle d’une reconstruction de la pensée religieuse de l’Islam pour le premier, de désaliénation de l’avenir africain pour le second. Cette analyse est proposée dans un livre intitulé ‘Bergson postcolonial’ (3), ce titre mettant l’accent sur le mouvement de décolonisation comme un aspect majeur de l’histoire contemporaine. L’importance du phénomène de la décolonisation est effectivement une conviction de l’auteur, le philosophe sénégalais, Souleymane Bachir Diagne. Ainsi, dans un livre récent, ‘Universaliser’ (4), il montre combien la réduction du monopole de l’universalisme surplombant exercé par la pensée européenne, particulièrement française était nécessaire pour la construction d’un véritable universalisme comme une œuvre commune de toute l’humanité.

Le parcours de Souleymane Bachir Diagne est particulièrement évocateur de l’émergence d’une pensée nouvelle opérant une synthèse dynamique largement accueillie. « Souleymane Bachir Diagne est un philosophe sénégalais né à Saint Louis en 1965, professeur de philosophie et de français à l’université Columbia à New York. C’est un spécialiste de l’histoire des sciences et de la philosophie islamique » (5). Après des études secondaires au Sénégal, S B Diagne a étudié la philosophie en France dans les années 1970, intégrant Normale Sup. Ses thèses de doctorat portent sur la philosophie des sciences. De retour au Sénégal, il enseigne l’histoire de la philosophie islamique. Il rejoint l’Université Columbia en 2008. « La démarche de Souleymane Bachir Diagne se développe autour de l’histoire de la logique et des mathématiques, de l’épistémologie, ainsi que des traditions philosophiques de l’Afrique et du monde islamique. Elle est imprégnée de culture islamique et sénégalaise, d’histoire de la philosophie occidentale, de littérature et de politique africaine. C’est le mélange – la mutualité – qui décrit le mieux sa philosophie » (Wikipédia).

Bergson, Léopold Sédar Senghor et Mohamed Iqbal

Si la pensée de Bergson engendre une philosophie nouvelle, la ‘révolution bergsonienne’ étend son influence bien au-delà de la France.

« Qu’il s’agisse de la défense des valeurs de la Négritude de Léopold Sédar Senghor (1906-2001) ou du projet de Mohamed Iqbal (1877-1938) d’une ‘reconstruction de la pensée religieuse de l’Islam’ (c’est le titre de son principal ouvrage en prose), au cœur de ces projets se trouve la pensée du philosophe Henri Bergson (1859-1951). La révolution bergsonienne et les principaux concepts dans lesquels elle s’incarne – le vitalisme, le temps comme durée, l’intuition comme une autre approche du réel, celle qui s’exprime tout particulièrement dans l’art – auront donc une influence considérable sur la pensée de Léopold Sédar Senghor et de Mohamed Iqbal » (p 9).

Il y a là de quoi s’interroger. « Pourquoi ces deux personnalités du monde colonisé furent-ils des bergsoniens ? Pour quelles raisons des entreprises aussi différentes que la Négritude senghorienne ou le réformisme islamique iqbalien ont-elles trouvé à prendre appui sur le bergsonisme ? » (p 10). A l’époque de leur formation, ces personnalités ont rencontré la philosophie de Bergson en plein épanouissement. Et, selon le philosophe Philippe Worms, cette philosophie avait pour caractéristique de s’assigner la tâche « d’intervenir dans la vie pour la réformer ou la transformer » et faisait l’objet d’un véritable engouement (p 10). Senghor et Iqbal furent sensibles au concept de durée introduit par Bergson dans sa thèse soutenue en 1889 : ‘Essai sur les données immédiates de la conscience’. « La véritable durée ou temps non sériel se compose de moments intérieurs les uns aux autres. De cette durée, nous ne pouvons avoir une connaissance du type que produit notre intelligence analytique et mécanicienne, celle qui sépare le sujet de l’objet et décompose celui-ci en parties. Au contraire, elle nous est donnée dans la connaissance vitale que nous en avons, dans l’intuition qui nous installe d’emblée au cœur de l’objet saisi comme une totalité organique » (p 11).

Senghor suivra Bergson pour entreprendre la tâche de retrouver une approche compréhensive du réel hors du cours de la pensée philosophique tel qu’il a été orienté par Aristote et tel qu’il a culminé dans la pensée mécanicienne de Descartes. Cette approche non mécanicienne lui apparait être la signification même que porte l’art africain où il voit une compréhension du réel, qu’il entend comme un accès à la sous-réalité des choses visibles. Il le suivra également pour prolonger sa pensée avec cet autre bergsonien qu’est le père Teilhard de Chardin, en celle d’une cosmologie émergente, d’une cosmogénèse qui voit la vie se libérer des aliénations qui l’entravent. C’est sous un tel éclairage bergsonien et teilhardien que Senghor entreprend de lire Marx et de proposer une doctrine de ce qu’il appelle « socialisme africain » (p 12).

« Pour Mohamed Ibqal également, il s’agit, avec Bergson, de sortir du cadre où la tradition philosophique après les présocratiques a enfermé la pensée. Il s’agit de retrouver une philosophie du mouvement où, dans un univers qui est constamment en train de se renouveler, l’humain advient et devient par son action créatrice qui fait de lui le ‘collaborateur » de Dieu’. Selon Ibqal, si la philosophie grecque a enrichi la pensée musulmane, elle l’a également limitée. « D’une cosmologie dynamique et continument émergente du Coran où Dieu est toujours à l’œuvre dans sa création, on est passé à une cosmologie fixée une fois pour toute par un ‘fiat divin’ qui s’est ensuite retiré du monde. Pour Ibqal donc, la révolution de Bergson en philosophie aide à une reconstruction de la pensée islamique en lui rappelant que la vie est innovation et changement. Il faut le lui ‘rappeler’ afin qu’elle puisse surmonter sa peur de l’innovation… et sortir d’un immobilisme fataliste auquel elle est identifiée, par exemple par le philosophe Leibnitz… » (p 13-14).

Léopold Sédar Senghor et l’inspiration de Bergson

Souleymane Bachir Diagne rappelle combien la publication de la thèse de Bergson, ‘L’essai sur les données immédiates de la conscience’ en 1889, parut, à certains, une révolution intellectuelle. Léopold Sédar Senghor a trouvé là une grande inspiration.

« Ce qui, plus que tout autre aspect, fait, pour Léopold Sédar Senghor ‘la révolution de 1889’, c’est cette mise en évidence, sous l’intelligence analytique, c’est-à-dire celle qui pour connaitre analyse et sépare en paries extérieures les unes aux autres, d’une faculté de connaissance vitale au sens où elle saisit en un seul geste cognitif, instantané et immédiat, une composition, qui, parce qu’elle est vivante et non mécanique, ne saurait être décomposée… Sous l’intelligence qui analyse et calcule, il y a l’intelligence qui est synthèse toujours et qui toujours comprend » (p 19). Pour Senghor, « c’est en cette langue de l’intelligence qui comprend surtout (ce qui ne veut pas dire exclusivement) que s’expriment les pensées et les conceptions du monde africaines, celles qui pointent, en particulier, les œuvres d’art crées sur le continent » (p 20). Il nous est dit que « L’helléniste et aussi le catholique en Senghor ne manque jamais de rappeler qu’avant le tour pris par la pensée engagée dans la voie de l’analytique, qu’il voit comme étant celle de la « ratio », il y eut la réalité de ce qu’en poète il appelle un « logos » humide et vibratoire » (p 20). Et une autre distinction apparait, celle entre une « raison œil » et une « raison étreinte » (p 21).

Cette approche se retrouve dans l’appréciation de l’art africain par Léopold Sédar Senghor. Celui-ci, arrivant à Paris comme étudiant à la fin des année 1920, y a découvert les œuvres africaines au musée de la Place du Trocadéro. « A cette époque, la vogue de l’art nègre avait produit un effet certain sur l’art moderne » (p 33). La philosophie de Senghor vient éclairer et interpréter l’art africain. C’est la « raison-étreinte, celle qui ne sépare pas, qui peut créer, mais également goûter les formes géométriques si caractéristiques des sculptures et masques africains… ». « C’est la langue de cette ‘raison-étreinte’, du ‘logos humide et vibratoire’ qui est parlée par ces formes qui ne reproduisent, ni n’embellissent la réalité pour un regard qui la caresserait à distance. Au contraire, elles retiennent les forces ‘obscures’ mais explosives, dit Senghor, qui sont cachées sous l’écorce superficielle des choses » (p 34).

Sur un autre registre, l’auteur nous présente également le socialisme africain défendu et promu par Léopold Sédar Senghor. Là aussi, on perçoit l’inspiration de Bergson. En effet, « La philosophie politique de Senghor s’inscrit dans la continuité de sa pensée vitaliste, née de la rencontre qu’il organise, entre la philosophie de ‘l’Évolution créatrice’ et la vision du monde qu’il lit dans les religions africaines endogènes. Elle exprime ce que l’homme politique sénégalais a appelé ‘socialisme africain’ ou ‘voie africaine du socialisme’ ».

L’auteur résume en ces termes le parcours de Senghor : « rappeler l’engagement socialiste de Senghor dès ses premières années d’études en France à la fin des années 1920, examiner ce qu’est sa conception d’une lecture ‘africaine’ de Karl Marx qui exprime le socialisme spiritualiste lorsqu’en même temps il découvre la pensée de Pierre Teilhard de Chardin, envisager la manière dont cette philosophie a été articulée lorsqu’il a fallu, à l’aube des indépendances africaines et devant la tâche de construction de pays devenus souverains, penser les notions de fédéralisme, de nation, d’état, de planification » (p 37-38). L’engagement socialiste de Senghor débuta dans la France d’avant-guerre, mais « c’est après la seconde guerre mondiale que se met en place chez Senghor, la pensée politique qui sera développée au début des années 60 comme sa doctrine du socialisme africain ». « L’immédiat après-guerre, c’est le moment où, comme il dit, il ‘tombe en politique’ et devient député du Sénégal au parlement français. C’est le moment où avec beaucoup, il découvre les écrits du « jeune Marx » alors publiés sous le titre de « manuscrits de 1844 ». Ces manuscrits traitent de la notion d’aliénation sans structurer ce propos dans les termes d’un langage se voulant plus scientifique, mais qui reflète un positivisme scientiste ; Senghor retient la notion d’aliénation. « Il s’agit pour lui de celle de l ‘humain en général et celle de l’humanité colonisée en particulier » (p 45). Comment Senghor reçoit-il le message de Marx, dans ses premiers écrits ? « Définir l’aliénation, ainsi que le fait Marx, comme perte de substance vitale au profit d’un objet extérieur, étranger et qui se pose comme ‘hostile’ ne pouvait que parler à la philosophie vitaliste de Senghor » qui est, cela a été dit déjà, l’effet d’une rencontre entre une ontologie de forces qui est au principe de religions de différents terroirs africains et leur dénominateur commun pour ainsi dire, et la pensée bergsonienne de l’élan vital. Ainsi sont valides les principes suivants :

1 Être, c’est une force de vivre

2 Est bon pour l’être-force ce qui le renforce

3 Est mauvais pour lui ce qui le déforce (le néologisme est de Senghor)

4 Toute force tend naturellement à être plus forte, ou, en d’autres termes, la destination de l’être est de devenir plus être » (p 47). C’est là que Souleymane Bachir Diagne nous introduit plus avant dans la pensée de Léopold Sédar Senghor : « Ce quatrième principe, signalé par l’expression ‘plus-être’ fait écho à la cosmologie émergente ou cosmogénèse de Pierre Teilhard de Chardin. Si, à partir du moment où il découvre ce théologien philosophe, Senghor revient constamment à la lecture de ses ouvrages, c’est que Teilhard lui apparait comme le parachèvement de ce qu’il a trouvé chez Bergson comme philosophie de la poussée vitale et chez Marx comme philosophie d’une libération totale de l’humain de son état d’aliénation pour faire advenir un véritable humanisme ». « Cependant, Senghor n’a pas ressenti chez Marx une véritable attention aux peuples africains alors qu’il écrit à propos de Teilhard de Chardin que celui-ci était vraiment dégagé de l’eurocentrisme pour penser ce qu’il a appelé une ‘socialisation’ de la terre où il s’agit de ‘faire la terre totale’ en parachevant une ‘humanisation’ de toute la planète… C’est dans cette cosmologie de l’émergence continue que la poussée vers le plus-être s’effectue, l’horizon étant ce à quoi Senghor se réfère encore et toujours, en teilhardien qu’il est, comme étant la ‘civilisation de l’universel’ » (p 48-49). L’auteur explique en quoi Senghor garde un recul par rapport à Marx : « Senghor veut penser un humanisme qui se définirait comme accomplissement de Dieu dans l’achèvement de la création et non contre lui. C’est parce qu’il pense ainsi l’humanisme que Senghor a rencontré en celle de Mohamed Iqbal une pensée sœur, produite par ce qu’il appellera un ‘Teilhard musulman’. L’idée que l’humain est collaborateur de Dieu dans l’activité de création continue d’un monde ouvert est en effet au cœur de la pensée iqbalienne. Senghor la découvre probablement autour de 1955, date de la publication de la traduction de l’œuvre majeure du poète indien, ‘La reconstruction de la pensée religieuse de l’Islam’.

L’auteur évoque ensuite le parcours politique de Senghor en Afrique où il devient premier président de la République du Sénégal en 1960 et où il cherche à éviter une balkanisation de l’Afrique par une approche fédérale.

En écrivant ce livre, Souleymane Bachir Diagne a mis en évidence le pouvoir des idées inattendues. L’œuvre de Bergson a fait irruption, s’est imposée et son influence s’est étendue au-delà de son berceau national, voire occidental. La manière dont la pensée de Bergson vient répondre à des esprits en recherche dans d’autres civilisations est non seulement éclairante, mais elle témoigne de convergences en humanité. De convergences, il y en a puisque la pensée de Bergson vient ici se rencontrer avec celle de Pierre Teilhard de Chardin, soutenir une pensée émancipatrice dans deux grandes civilisations, africaine et indienne ainsi que dans des traditions religieuses différentes, et enfin être rapportée par un philosophe sénégalais, lui-même au carrefour de différents univers intellectuels en témoignant en faveur d’un universel en construction. Cependant, puisque la philosophie de Bergson est au cœur de ce brassage et puisque l’élan vital en est une inspiration majeure, rappelons la recherche du théologien zambien : Teddy Chalwe Sakupapa (6) qui met en évidence l’importance de la force vitale dans la civilisation africaine : « La force vitale est une conception traditionnelle africaine dans laquelle Dieu, les ancêtres, les humains, les animaux, les plantes, les minéraux sont compris en terme de force ou d’énergie vitale ». Il énonce ensuite d’autres sociétés où ce concept apparait avec des nuances différentes. « En Europe, dans le premier XXe siècle, le philosophe français Henri Bergson a présenté la notion de force vitale comme un élan vital ». Nous nous reconnaissons dans la pensée de Teddy Chalwe Sakupapa lorsqu’il évoque à ce sujet la théologie de l’Esprit de Jürgen Moltmann.

Et il écrit : « Dans son accent sur la vie et la relationalité, la notion africaine de force vitale ouvre une avenue sur le souffle cosmique de l’Esprit ». En lisant le livre de Souleymane Bachir Diagne, nous y voyons convergence et émergence, un « levain dans la pâte ».

J H

- Comment, en son temps, le philosophe Henri Bergson a pu répondre à nos questions actuelles ? : https://vivreetesperer.com/comment-en-son-temps-le-philosophe-henri-bergson-a-repondu-a-nos-questions-actuelles/

- Un horizon pour l’humanité ? La Noosphère : https://vivreetesperer.com/un-horizon-pour-lhumanite-la-noosphere/

- Souleymane Bachir Diagne. Bergson postcolonial. CNRS Éditions, 2020

- Souleymane Bachir Diagne. Universaliser. « L ‘humanité par les moyens d’humanité ». Albin Michel,2024

- Souleymane Bachir Diagne. Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Souleymane_Bachir_Diagne

- Esprit et écologie dans le contexte de la théologie africaine : https://www.temoins.com/esprit-et-ecologie-dans-le-contexte-de-la-theologie-africaine/