par jean | Mai 15, 2016 | ARTICLES, Vision et sens |

Participons à la communion de l’Esprit saint

La Pentecôte… à la suite de Pâques, c’est l’émergence d’un monde nouveau, c’est le partage d’un émerveillement, c’est une communion qui fait tomber les barrières… Voici un message qui nous dit : Oui, c’est possible. En Christ ressuscité, un autrement se prépare et, dès maintenant, l’Esprit de Dieu est à l’œuvre et nous participons à la communion divine.

Dieu nous ouvre à sa communion

« La communion du saint Esprit soit avec vous tous », tels sont les termes d’une formule chrétienne de bénédiction très ancienne (2 Cor 13.13) (p 295). Jürgen Moltmann nous montre comment cette parole nous éclaire sur la dimension et la portée de cette communion (1).

« Cette communion de l’Esprit saint « avec vous tous » correspond à sa communion avec le Père et le fils. Elle n’est pas un lien extérieur seulement avec la nature humaine, mais provient de la vie de communion intime du Dieu tri-un riche en relations et elle l’ouvre aux hommes en sorte que ces hommes et toutes les autres créatures soient accueillis afin d’y trouver la vie éternelle.

L’Esprit œuvre dans la communauté humaine

A une époque qui commence à prendre conscience des excès de l’individualisme, Moltmann exprime l’importance du lien social. « L’expérience de la communauté est expérience de vie, car toute vie consiste en échanges mutuels de moyens de subsistances et d’énergie, et en relations de réciprocité » (p 297). La vie de l’être humain dépend de son accomplissement comme être en relation. « Une vie isolée et sans relations, c’est à dire individuelle au sens littéral du terme et qui ne peut pas être partagée, est une réalité contradictoire en elle-même. Elle n’est pas viable et elle meurt. C’est pourquoi la « communion de l’Esprit saint » n’est qu’une autre expression pour désigner « l’Esprit qui donne la vie ». Par ses énergies créatrices, Dieu-Esprit crée dans la communion avec lui, le réseau des relations de communion dans lesquelles la vie surgit, s’épanouit et devient féconde. De ce point de vue, la « communion de l’Esprit saint » est l’activité de l’Esprit créatrice de communauté. La vie naît de la communauté, et là où naissent des communautés qui rendent la vie possible et la promeuvent, là l’Esprit de Dieu est à l’œuvre. Là où nait une communauté de vie, il y a également communion avec l’Esprit de Dieu qui donne la vie » (p 298).

Amour et liberté

Cette vie communautaire requiert la prise en compte de la diversité. « Le concept trinitaire de la communion considère d’emblée la multiplicité dans l’unité … La vraie communauté ouvre les possibilités individuelles dans la plus grande des multiplicité… Les créatures concernées font l’expérience de la « communion de l’Esprit saint » aussi bien sous la forme de l’amour qui unit que sous celle de la liberté qui permet à chacune d’advenir à elle-même selon son individualité propre… La communion qui est au service de la vie ne peut être comprise que comme une communion qui intègre et qui réalise l’unité comme la multiplicité, et qui, en même temps, différencie et fait accéder à la multiplicité dans l’unité » (p 299).

Expérience de soi-même et expérience sociale

A partir d’une recherche auprès d’enfants, la spiritualité a pu être définie comme « une conscience relationnelle » (2). La pensée théologique de Moltmann s’oriente dans la même direction. « Les expériences de Dieu ne sont pas faites seulement de façon individuelle dans la rencontre de l’âme solitaire, propre à chacun, avec elle-même. Elles sont faites aussi et en même temps, sur le plan social, dans la rencontre avec les autres… Dans l’expérience de la bienveillance des autres, nous faisons l’expérience de Dieu. Dans le fait d’être aimés, nous ressentons la proximité de Dieu… L’expérience de Dieu dans l’expérience sociale et l’expérience de Dieu dans l’expérience de soi-même, ne doivent pas être opposées sous la forme d’une alternative. Il s’agit en vérité de deux faces de la même expérience de la vie, au sein de laquelle nous faisons l’expérience des autres et de nous-mêmes » (p 300).

Une expérience de la nature

« Au delà de l’expérience de soi-même et de l’expérience sociale, l’expérience de Dieu devient aussi, grâce notamment à la communion de l’Esprit, une expérience de la nature, puisque l’Esprit est celui qui crée et qui renouvelle toutes choses…. L’expérience de l’Esprit qui donne vie, qui est faite dans la foi du cœur et dans la communion de l’amour, conduit d’elle-même au delà des frontières de l’Eglise, vers la redécouverte de ce même Esprit dans la nature, les plantes, les animaux et dans les écosystèmes de la terre » (p 28).

Un chant vient à notre mémoire :

« Dans le monde entier, le Saint Esprit agit…

Au fond de mon cœur, le Saint Esprit agit… »

Cette action est la manifestation et l’expression d’une communion.

Participer à cette communion, c’est aussi mieux la reconnaître dans ses différents aspects. Dieu est vivant et nous appelle à vivre pleinement (3).

J H

(1) Moltmann (Jürgen). L’Esprit qui donne la vie. Cerf, 1999. L’article renvoie aux paginations de ce livre. Introduction à la pensée théologique de Jürgen Moltmann : http://www.lespritquidonnelavie.com

Le blog : « Vivre et espérer » renvoie fréquemment à la pensée de Moltmann : https://vivreetesperer.com/?s=Moltmann

(2) Hay (David). Something there. The biology of the human spirit. Darton, Longman and Todd, 2006 (Voir p 139). Voir sur ce blog : « Les expériences spirituelles » : https://vivreetesperer.com/?p=670

(3) Moltmann (Jürgen). The living God and the fullness of life. World Council of Churches, 2016. Voir sur ce blog : « Dieu vivant. Dieu Présent. Dieu avec nous dans un monde où tout se tient » : https://vivreetesperer.com/?p=2267

par jean | Avr 9, 2019 | ARTICLES, Vision et sens |

Le père généreux, selon Christine Pedotti

Le père généreux, selon Christine Pedotti

Qui n’a pas lu ou entendu, une fois au moins, et, pour beaucoup, maintes et maintes fois, la parabole dite du « fils prodigue », et qui, comme l’indique Wikipedia (1), a reçu bien d’autres appellations. Cette parabole fait partie des textes fondateurs qui irriguent notre culture (2). Elle a été répétée, commentée d’innombrables fois dans les églises, même si ce qu’elle dit d’un père aimant, n’a pas toujours produit ses effets.

Ainsi, il est bon d’y revenir puisque nous y recevons une parole qui sait faire passer le message d’un amour infini et libérateur. Dans nos chemins, nous avons besoin de ces ressources qui viennent répondre à nos questions et à nos aspirations. Lorsqu’il s’en présente sur le web, alors c’est une joie de les partager et de les faire connaître. Cette vidéo portant sur la parabole du fils prodigue (3), apparaît sur « Campus protestant » (4), dans une série de commentaires du dimanche. Il nous est présenté dans la forme d’une conversation entre Antoine Nouis et Christine Pedotti. Bien connu par ailleurs pour la qualité de ses publications, Antoine Nouis (5) interroge Christine Pedotti sur sa compréhension de la parabole. Et c’est là qu’apparaît chez celle-ci une expérience de vie qui lui permet de commenter cette histoire avec une grande sensibilité. La biographie de Christine Pedotti (6) nous l’apprend, elle est à la fois, à l’écoute des êtres et à la découverte de Dieu, comme en témoigne des livres nombreux et variés : livres pour les enfants, ouvrages de spiritualité et, tout récemment, en co-animation, une encyclopédie sur Jésus. (7).

Alors, dans le commentaire de cette parabole, Christine Pedotti nous en montre la portée. Si les péripéties du fils prodigue attirent notre attention, elles mettent en valeur les attitudes du père qui peut être reconnu comme le personnage principal, un « père prodigue », un père généreux, avance Christine Pedotti. Elle sait montrer, en sa personne, la générosité, la surabondance, la bonté inépuisable de Dieu . « Le Dieu auquel je crois est le Dieu de la surabondance, de la prodigalité. C’est un emballement du bien ».

En l’image du père, la parabole, d’un bout à l’autre, nous montre un Dieu constant dans un amour respectueux et miséricordieux. C’est la même bienveillance inconditionnelle que nous rapporte Lytta Basset (8) en décrivant la vie de Jésus. C’est la bonté incommensurable qui nous est rappelée par Michèle Jeunet lorsqu’elle évoque la fondatrice de sa congrégation. « Thérèse Couderc disait de Dieu : « Il est bon. Il est plus que bon. Il est la bonté » (9).

https://www.youtube.com/watch?v=z6wzMNXCsh8&feature=share

Ce Dieu là n’est pas un Dieu sévère qui épie les péchés et inspire la crainte. Il n’est pas non plus un Dieu lointain. Bien sûr, la vie de Jésus en témoigne. Cette parabole nous montre, à travers le père, un Dieu relationnel, constamment en désir de relation, toujours à l’œuvre pour l’entretenir et pour la réparer. Ainsi, la grâce est là. Richard Rohr évoque ainsi un flux divin, un flux d’amour constamment à l’œuvre. Jürgen Moltmann perçoit la création comme un tissu de relations (10). Ces deux théologiens évoquent Dieu en terme d’une communion trinitaire (11). « Il n’y a pas en Dieu de façon unilatérale, domination et soumission…. Dans le Dieu trinitaire, il y a la réciprocité et l’éclairage de l’amour » (12).

Si les chrétiens reçoivent le texte biblique comme support d’une vision du monde qui leur est communiquée, à travers l’histoire, on constate que cette réception ne se fait pas sans trouble et sans comporter des dérives où l’on s’éloigne d’un esprit d’amour et de paix. Des textes comme la parabole du fils du prodigue ou celle du bon samaritain (13) nous rappellent l’essence même de la révélation divine, ce que Jésus résume en terme d’amour. Ces paraboles peuvent être lues par tous. Elles parlent directement au cœur. Une pensée traverse le temps et vient nous rencontrer. Comme nous y invite Christine Pedotti, nous pouvons gouter la générosité, la surabondance, la bonté inépuisable de Dieu.

J H

- Fils prodigue : un article sur wikipedia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Fils_prodigue

- Textes fondateurs présents au programme des classes de français : le fils prodigue : http://crdp.ac-paris.fr/parcours/fondateurs/index.php/category/le-fils-prodigue

- Evangile du dimanche : le fils perdu et retrouvé. Vidéo sur Campus protestant : https://www.youtube.com/watch?v=z6wzMNXCsh8&feature=share

- Campus protestant est une plateforme de réflexion prenant appui sur la pensée et la culture protestante à travers principalement des contenus vidéos. Ces vidéos constituent une ressource importante pour les cheminements chrétiens au delà des confessions : https://campusprotestant.com

- Antoine Nouis, exégète, pasteur et conseiller théologique à l’hebdomadaire protestant Réforme qu’il a dirigé pendant six ans, est l’auteur d’un commentaire intégral du Nouveau Testament : « Au commencement était la méditation » : http://www.temoins.com/au-commencement-etait-la-meditation/

- Biographie de Christine Pedotti, écrivain et journaliste : https://fr.wikipedia.org/wiki/Christine_Pedotti

- Jésus. L’encyclopédie Joseph Doré Albin Michel https://www.la-croix.com/Urbi-et-Orbi/Documentation-catholique/Jesus-Lencyclopedie-Mgr-Joseph-Dore-2017-10-20-1200885814

- Bienveillance humaine. Bienveillance divine. Une harmonie qui se répand : Lytta Basset. Oser la bienveillance : https://vivreetesperer.com/bienveillance-humaine-bienveillance-divine-une-harmonie-qui-se-repand/

- Développer la bonté en nous, un « habitus » de bonté. Michèle Jeunet commente la parabole du bon grain et de l’ivraie : https://vivreetesperer.com/developper-la-bonte-en-nous-un-habitus-de-bonte/

- Jürgen Moltmann. Dieu dans la création. Cerf, 1988 « Rien dans le monde n’existe, ne vit et ne se meut par soi. Tout existe, vit et se meut dans l’autre, l’un dans l’autre, l’un avec l’autre » (p 29).

- Richard Rohr. With Mike Morell. The divine dance. The Trinity and your transformation. SPCK , 2016 : https://vivreetesperer.com/la-danse-divine-the-divine-dance-par-richard-rohr/ Jürgen Moltman. Trinité et royaume de Dieu. Cerf, 1984

- « Il n’y a pas en Dieu, de façon unilatérale, domination et soumission, commandement et obéissance, comme l’affirmait Karl Barth dans sa doctrine de la souveraineté… Dans le Dieu trinitaire, il y a la réciprocité et l’échange de l’amour… Il n’y a pas de vie isolée.. Le concept de vie trinitaire, d’interpénétration est déterminant dans le traité écologique de la création.. ». Jürgen Moltmann. Dieu dans la création. (p 30-32)

- Michel Serres . Darwin, Bonaparte et le samaritain. Une philosophie de l’histoire. La parabole du bon samaritain est conviée par Michel Serres dans une philosophie de l’histoire. https://vivreetesperer.com/une-philosophie-de-lhistoire-par-michel-serres/

par jean | Nov 3, 2021 | ARTICLES, Expérience de vie et relation, Hstoires et projets de vie, Vision et sens |

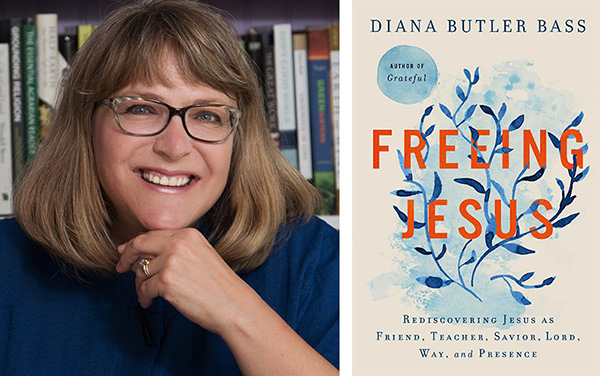

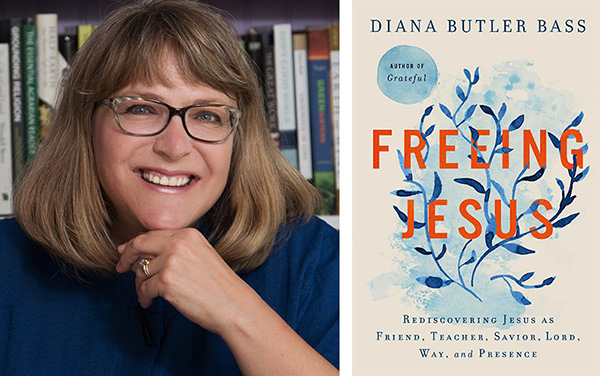

Avec Diana Butler Bass, auteure du livre : « Freing Jesus » (Libérer Jésus)

Peut-être avons nous vécu un moment, et, en tout cas, pouvons nous l’imaginer, un enfermement religieux ou idéologique ? Peut-être aujourd’hui même ressentons-nous une insatisfaction dans une situation où nous ne trouvons pas à l’aise, mais dont nous ne savons pas comment sortir parce que nous sommes attachés à des idées reçues ? Il est bon alors de pouvoir nous rendre compte qu’il y a d’autres situations d’enfermement, et, en regard, des processus de libération.

Bien sur, les contextes sociaux et culturels sont très différents. Ici, nous présentons un exemple issu du livre de Diana Butler Bass : « Freing Jésus » : Libérer Jésus (1). Dans le contexte américain, dans certains milieux, il y a, on le sait, des pulsions religieuses avec toutes leur conséquences psychologiques et théologiques. A travers son livre, Diana Butler Bass nous montre combien le visage et le message de Jésus peuvent être défigurés. Alors, regardant sa vie et son parcours, Diana partage « dans sa prose la plus intime et la plus incisive, comment son expérience de Jésus a changé à travers les années, en le voyant, à différents moments, comme ami, enseignant, sauveur, seigneur, voie (way) et présence » (page de couverture). C’est un guide pour embrasser tous « les prismes de la nature de Jésus et renouveler notre espérance en lui ».

Naturellement, l’expérience de Diana Butler Bass s’inscrit dans une culture différente de la notre, mais ce livre nous aide à mieux approcher la personne de Jésus à travers l’expérience et la théologie. Cependant, nous avons choisi ici un angle de vue particulier, car, principalement dans le chapitre : la voie, Diana Butler Bass nous raconte comment, dans sa jeunesse, elle a été soumise à une emprise religieuse mortifère et comment elle en est sortie.

Une enfance et une adolescence contrastée

Le livre de Diana Butler Bass prend appui sur son histoire de vie. Et celle-ci s’enracine dans une enfance et une adolescence contrastée. Ainsi elle raconte une enfance heureuse et pieuse dans un environnement méthodiste. Dans cette église, pas de fondamentalisme. Jésus est présenté comme un « enseignant modèle » (p 57). L’accent est mis sur « la règle d’or, le commandement de l’amour, les paraboles, le Nouveau Testament ».

Cependant, quand elle a treize ans, en 1972, sa famille déménage quittant le Maryland pour l’Arizona. C’est un grand dépaysement. Les églises sont très diverses. Les parents de Diana s’éloignent de la pratique religieuse. Elle éprouve un besoin de sécurité. Ainsi, peu à peu, elle rejoint une église évangélique. C’est une nouvelle mentalité qui s’impose. « Dans le cercle des jeunes évangéliques, Jésus n’était plus un tendre ami ou un enseignant moral, il était leur Sauveur et le Sauveur du monde, celui qui les récompenserait par le ciel et punirait tous ceux qui ne croient pas en lui. Il était mort sur la croix pour les purifier de leurs péchés, pour prendre leur place quand Dieu jugerait justement les pécheurs. Ils lui faisaient confiance. Ils croyaient en lui. Ils mettaient leur vie entre ses mains. Et ils seraient avec lui pour toujours dans le ciel, échappant au néant éternel » (p 49). Dans cette église, la clé de tout était le péché. « Cette église aimait parler du péché, s’inquiéter du péché, lutter contre le péché, confesser le péché et pardonner le péché » (p 80). Certes, Diana était réticente à confesser ses péchés, car elle n’en percevait pas l’importance. Ce qui était important pour elle, c’était son désarroi : « Disloquée, séparée de tout ce qu’elle connaissait et aimait, coupée de ses racines… » (p 75), Diana trouva dans ce nouvel entourage et ce nouveau message, la sécurité dont elle avait besoin. « Perdue, trouvée, sauvée, je passais d’une adolescence triste et solitaire, d’un foyer manquant, à une condition nouvelle : être une fille de Jésus (« A Jesus girl ») (p 78). A partir de ces années d’adolescence, Diana va ensuite s’engager dans des études supérieures, au collège d’abord, puis à l’université.

Inclusion ou exclusion

A la sortie du collège, Diana va s’engager dans des études théologiques. « Le but était d’obtenir un diplôme en théologie et en histoire et ensuite de chercher un poste d’enseignante dans une école chrétienne outre mer ». Elle est donc entrée au séminaire théologique de Gordon-Conwell au nord de Boston. Et « c’est là que j’ai commencé à me sentir perdue » (p 171). Dans son chapitre sur « la voie » (way), Diana nous décrit comment elle est tombée dans une ambiance mortifère, et puis comment elle est parvenue à échapper à cette emprise.

Elle commente d’abord le verset : « Je suis la voie, la vérité, la vie » (Jean 14.6) (2). A travers le Nouveau Testament, Jésus invite les gens à le suivre, à entreprendre un voyage (a journey) avec lui. Et là, il va plus loin puisqu’il se dit le chemin, la route vers la libération. Cependant, dans certains milieux, l’accent est déplacé sur le passage suivant : « Nul ne vient au Père que par moi ». Ce verset est interprété par certains comme une parole d’exclusion vis à vis de ceux qui n’adhérent pas au Christ aveuglément. Alors comme le dit Diana, « Le chemin n’est pas un chemin du tout. C’est un chemin dedans (in). L’autre chemin au dehors (out), c’est l’enfer » (p 106). Et ensuite, Diana nous explique comment éviter le piège de l’enfermement. Ce verset doit être entendu en termes relationnels et en aboutissement des quatre précédents chapitres de cet évangile où Jésus prépare ses amis à son départ. C’est l’expérience de la relation avec Jésus qui va les garder.

Ce début de chapitre nous introduit ainsi à la mentalité d’exclusion telle qu’elle va être décrite dans la suite du chapitre. Cette mentalité va être de plus en plus ressentie par Diana comme un enfermement au point que cela va se répercuter jusque dans sa santé.

Une emprise mortifère

Dans le séminaire fréquentée par Diana, il y avait deux groupes : le premier ouvert au changement dans la culture américaine et se posant des questions nouvelles, le second inquiet de cette menace de sécularisation et redoutant une compromission avec le péché. Tous étaient cultivés, mais, pour le second groupe, les véritables héros étaient des théologiens protestants du XIXè siècle et des penseurs du Sud qui, avant la guerre civile, défendaient l’esclavage » (p 173). Les deux groupes s’opposaient, mais finalement, les réformés calvinistes orthodoxes ont pris le dessus (p 173). Durant ces années, il y a plus généralement, un remontée conservatrice.

A l’époque, on pouvait s’y méprendre. Il pouvait y avoir « quelque chose d’exaltant à faire partie d’une nouvelle réforme pour faire revenir le christianisme occidental à son grand âge de foi et de vérité théologique » (p 174). « J’avais obtenu des résultats brillants au séminaire et je disparaissais dans l’ordre et dans l’orthodoxie en trouvant mon rôle comme une femme théologiquement conservatrice dans un monde d’autorités mâles ».

Diana nous décrit le climat dominant. « C’est l’enseignement d’une orthodoxie vigoureusement calviniste ». On ne nous enseignait « pas seulement la soumission et les hiérarchies, mais nous étions formatés en ce sens si nous désirions des emplois »… Finalement, la tonalité principale était une vision de plus en plus sombre de l’humanité. Les humains étaient considérés comme de misérables pécheurs. Il y avait désormais « un fossé entre la dépravation de l’humanité et la sainteté divine » (p 182). Le culte devenait un exercice « de réaffirmer le péché et d’implorer le pardon. J’entendais un sermon doctrinalement correct et on chantait des cantique à un Dieu tout puissant daignant vous sauver ». « Je m’effondrais dans l’obscurité, intellectuellement convaincue que l’humanité était mauvaise, tombée si bas qu’il ne restait plus rien de bien en nous, entièrement dépendant d’un Dieu qui pouvait, dans sa sagesse, choisir de sauver quelques uns parmi lesquels je priais ave ferveur de figurer » (p 181). Diana avait épousé un homme baignant dans cette orthodoxie presbytérienne (p 180). Mais au bout de quelques mois de mariage, elle s’est sentie misérable. Ce mariage ne dura pas plus de trois ans.

Un profond malaise

Diana étouffait. Une mémoire remontait à l’encontre de la théologie dominante. Elle se souvenait des derniers mots d’Anne Franck : « En dépit de tout, je crois que les gens sont bons au fond » (p 181). Et elle avait toujours envisagé la vie chrétienne comme un voyage. (« journey »). Ainsi elle se souvenait du livre de Louisa Mary Alcott : « Little women », un plaidoyer pour que les filles comprennent leur vie comme « un voyage vers la bonté et vers Dieu ». Elle avait lu ensuite de nombreux livres envisageant la vie comme un voyage spirituel.

Oui, mais aujourd’hui, « plus ma doctrine se resserrait, plus mon cœur se sentait contraint » (p 182). Diana était constamment déprimée. « La petite fille dans les bois, qui avait connu Jésus comme ami, avait été domestiquée par des dogmes et règles imposés de l’extérieur et renforcés par ses propres peurs « (p 186).

Un chemin de libération

Finalement dans ses études, Diana a opté pour l’histoire de l’église. Elle percevait les historiens comme plus sages et iréniques. C’était une voie plus sure. « Il ne m’était pas venu à l’esprit qu’étudier le passé pourrait bouleverser le présent ». En écoutant une historienne, elle a découvert l’extraordinaire diversité du christianisme dans l’empire romain. Cette diversité théologique lui enseignait un nouveau regard au delà de « vrai et de faux » (p 196). L’histoire lui apprenait comment les doctrines s’étaient formées et le rôle du pouvoir politique dans l’histoire de ces doctrines. Cet enseignement permettait à Diana de déconstruire une « certitude théologique ».

Diana a pu reconnaître alors que la voie de Jésus était l’amour. « Le christianisme n’est pas une série d’enseignement, mais un chemin de vie « a way of life ». L’amour de Dieu est toujours présent, toujours actif. Rentrant en Californie, après ses études universitaires, le mouvement de libération s’est poursuivi. Ayant un poste d’enseignement, Diana a accepté de donner un cours sur la théologie féministe dans un collège évangélique. Cela l’a amené à des nouvelles lectures. Cet enseignement a été comme un déclic. « Là où est l’Esprit de Dieu, là est la liberté ». (Corinthiens 3.17).

Un vécu de crise et une vie nouvelle.

Ainsi, Diana a connu une crise sévère. « Elle se sentait si malheureuse, allant son chemin sans plus d’espoir. Elle ne pouvait plus manger. Elle avait perdu trente livres » (p 193). Elle s’était beaucoup interrogée. Comment en était-elle arrivée là ? Oui, en parlant avec un conseiller, elle s’était dit enfermée dans une prison, dans une cage (p 161). Et ce conseiller l’avait interpellé « Oui, peut être avez vous construit une case, mais qu’est-ce qui vous y retient ? Sortez en. La porte est ouverte » (p 164). Une prise de conscience s’était effectuée. « J’avais intériorisé une sombre histoire de l’humanité, me jugeant ainsi sans valeur et indigne d’être aimée » (p 204). Cette image négative de l’histoire du monde s’était associée à des évènements malheureux et à une dépréciation de la condition féminine.

Diana a été conduite par une recherche spirituelle. « Le péché comme échec de l’amour, cela faisait sens pour moi. Jésus est venu ouvrir une voie d’amour. Cela m’aidait à comprendre que je n’étais pas réellement sans valeur » (p 207). Diana raconte comment elle a peu à peu émergé. « Lentement, mois après mois, j’ai avancé, sauvée par les choses les plus inattendues ». Citant Norman Wirba : « Le désir de l’amour est toujours que toutes les créatures soient bien et atteignent la plénitude de leur être… C’est pourquoi quand les créatures sont blessées, l’amour s’active pour leur apporter la guérison » (p 211). En regard de ce qui est mort, quelque chose de nouveau arrive à l’existence. « La résurrection commença à être réelle » (p 211). « Si le grain de blé tombé en terre, ne meurt après qu’on l’y a jeté, il demeure seul, mais s’il meurt, il porte beaucoup de fruits » (Jean 12.24). L’activité de Diana reprit. Elle se mit à écrire, trouva une église qui prenait au sérieux l’amour de Dieu pour guérir et renouveler le monde. Elle lut de nouveaux livres et trouva de nouveaux amis. « J’étais libre. Et plus, je sortais de la cage, plus je savais que Jésus était avec moi ». En février 1996, elle rencontra, en pleine affinité, un homme avec lequel elle s’est marié, onze mois plus tard. « Le chemin se fait en marchant ». « Quelque soit ce qui s’était conjugué pour créer ma cage, j’ai choisi différemment. J’ai perdu beaucoup. J’ai gagné davantage. Et Jésus était avec moi. Le chemin nous a amené ici » (p 214).

Cette histoire d’emprise, puis de libération, n’est qu’une facette du livre : « Freing Jesus ». L’image de Jésus est souvent déformée par des interprétations sociales et religieuses. « Libérer Jésus » est un service bienvenu. Certes, dans un contexte culturel particulier, elle allie une expérience personnelle, une inspiration spirituelle, un savoir théologique et historique et un talent d’écrivain.

Si nous avons choisi de n’en retenir qu’un aspect, la manière dont on peut être entrainé dans une emprise religieuse, puis en être libéré, c’est parce que ce récit nous aide à comprendre et ainsi aider ceux qui y sont confrontés. Ce phénomène d’emprise peut se manifester dans différents domaines de la religion et de la politique. Il prospère dans des situations d’insécurité (3) où telle idéologie apparaît comme un refuge. Il apparaît, bien sur, dans les « dérives sectaires ».

Ce récit montre comment des certitudes peuvent déboucher sur un univers mental qui vous sépare du monde extérieur et vous enferme. Pour faire face à l’emprise, si les émotions jouent un rôle majeur, il faut prendre en compte les idées auxquelles les gens adhèrent et répondre à leurs questionnements souvent inavoués et souterrains. C’est à travers une évolution des idées et des représentations qu’un chemin de libération peut s’ouvrir. Diana se sentait mal à l’aise. Elle disposait d’une ressource intérieure, celle de sa mémoire d’un autre vécu. Elle a trouvé une ouverture dans la réflexion historique. Elle a été aidée par des accompagnements.

Certaines croyances sont directement mortifères. On le voit dans ce récit. S’attacher à la perception du mal engendre le mal. Le remède, c’est l’amour comme Jésus nous y invite. L’amour libère des exclusions et des séparations. « Le chemin de Jésus est le chemin de l’amour », écrit Diana Butler Bass.

J H

- Diana Butler Bass. Freing Jesus. Rediscovering Jesus as Friend, Teacher, Saviour, Lord and Presence. Harper One, 2021

- Ce verset : « Je suis la voie, le vérité et la vie » porte une libération spirituelle. Comme le montre Monique Hébrard, il résonne chez beaucoup de nos contemporains : https://www.la-croix.com/Archives/1995-10-11/Je-suis-la-voie-la-verite-la-vie-_NP_-1995-10-11-398498

- L’insécurité abrite également le ressentiment qui se traduit par des enfermements et des emprises. Le livre De Cynthia Fleury : « Ci-git l’amer », nous éclaire à ce sujet : https://vivreetesperer.com/face-au-ressentiment-un-mal-individuel-et-collectif-aujourdhui-repandu/

Diana Butler Bass est l’auteur de plusieurs livres innovants et éclairants sur l’évolution du christianisme et la recherche spirituelle aujourd’hui.

Voir ici :

Une nouvelle manière de croire. Selon Diana Butler Bass dans son livre : Grounded : https://vivreetesperer.com/une-nouvelle-maniere-de-croire/

Dieu vivant, Dieu présent, Dieu avec nous dans un monde où tout se tient : https://vivreetesperer.com/dieu-vivant-dieu-present-dieu-avec-nous-dans-un-univers-interrelationnel-holistique-anime/

par jean | Fév 1, 2023 | ARTICLES, Vision et sens |

A certains moments, dans certaines circonstances, nous ressentons une irruption de beauté, un passage où nous sommes subjugués par un sentiment d’admiration et d’émerveillement, la manifestation d’une réalité qui nous dépasse. Dans la langue anglaise, il y a un terme qui désigne cette situation et l’émotion qui l’accompagne : « awe ». Certes, ce terme vient de loin et il véhicule des connotations différentes, mais, dans cette histoire, il s’est dégagé des ombres qui l’accompagnaient. Et aujourd’hui, cette « awe » attire l’attention des chercheurs en psychologie soucieux de contribuer au « Greater good », au meilleur bien. Il évoque aussi un ressenti de transcendance qui s’inscrit dans une histoire religieuse et qui, aujourd’hui, se manifeste dans un champ plus vaste jusqu’à une reconnaissance possible dans la quotidienneté. Dans ce contexte, vient de paraître un livre écrit par Dacher Keltner, professeur de psychologie à l’université de Berkeley (Californie), également directeur au « Greater Good Centre » (1) ; cet ouvrage nous rapporte une avancée de la recherche en ce domaine : « Awe. The new science of everyday wonder and how it can transform your life » (L’admiration. La nouvelle science du merveilleux au quotidien et comment elle peut transformer votre vie ») (2).

A certains moments, dans certaines circonstances, nous ressentons une irruption de beauté, un passage où nous sommes subjugués par un sentiment d’admiration et d’émerveillement, la manifestation d’une réalité qui nous dépasse. Dans la langue anglaise, il y a un terme qui désigne cette situation et l’émotion qui l’accompagne : « awe ». Certes, ce terme vient de loin et il véhicule des connotations différentes, mais, dans cette histoire, il s’est dégagé des ombres qui l’accompagnaient. Et aujourd’hui, cette « awe » attire l’attention des chercheurs en psychologie soucieux de contribuer au « Greater good », au meilleur bien. Il évoque aussi un ressenti de transcendance qui s’inscrit dans une histoire religieuse et qui, aujourd’hui, se manifeste dans un champ plus vaste jusqu’à une reconnaissance possible dans la quotidienneté. Dans ce contexte, vient de paraître un livre écrit par Dacher Keltner, professeur de psychologie à l’université de Berkeley (Californie), également directeur au « Greater Good Centre » (1) ; cet ouvrage nous rapporte une avancée de la recherche en ce domaine : « Awe. The new science of everyday wonder and how it can transform your life » (L’admiration. La nouvelle science du merveilleux au quotidien et comment elle peut transformer votre vie ») (2).

« Awe » : des significations en évolution

« Awe » est un terme apparu en vieil anglais au Moyen Age. A l’époque, il traduit un sentiment de crainte et même de peur, voire de terreur par rapport à une manifestation de puissance et d’étrangeté. On peut imaginer de telles réactions dans un contexte marqué par un climat de violence et un manque de savoir. A titre d’exemple, la foudre n’est plus perçue aujourd’hui comme hier. Comme l’a écrit le chercheur Rudolf Otto, l’expression du sacré peut être redoutée. Cependant, l’emploi du terme « awe » dans le vocabulaire chrétien a porté une signification différente, celle d’une admiration respectueuse vis à vis de la grandeur de Dieu, parfois décrite comme « une crainte révérencielle, manifestation de transcendance, un ressenti d’un dépassement ». Aussi, la traduction de « awe » en français manifeste toute une gamme de sens : admiration, émerveillement, ébahissement, extase, crainte révérencielle… Le phénomène varie en intensité. Il peut se manifester d’une manière bouleversante comme dans les « peak experiences » (les expériences de sommet ) décrites dès les années 1960 par Abraham Maslow, ou bien selon une autre terminologie par « un sentiment océanique ». Mais si ces expériences sont toujours remarquables, elles peuvent se manifester sur un mode beaucoup plus courant et familier comme le livre de Dacher Keltner vient nous le montrer abondamment.

L’évolution de la recherche en psychologie

Si la recherche concernant les expériences religieuses et spirituelles est marquée aux Etats-Unis par la personnalité du philosophe et psychologue américain Williams James au début du XXe siècle, et si elle a été poursuivie par des personnalités comme Alister Hardy (3) en Angleterre dans les années 1970, la recherche concernant le phénomène de la « awe » est beaucoup plus tardive et s’inscrit dans un autre contexte. Dacher Keltner nous en présente le développement.

Dans les années 1980, la psychologie était dominée par la « révolution cognitive ». Dans ce contexte, chaque expérience humaine, du jugement moral à la manifestation des préjugés, était abordée dans une manière où notre pensée, comme un programme d’ordinateur, traitait les unités d’information dans un processus dépourvu d’émotions. Les émotions n’étaient pas prises en compte dans la compréhension de la nature humaine. Longtemps, les émotions ont été perçues comme inférieures et venant troubler notre raison, la part élevée de notre nature, considérée comme la plus haute manifestation de notre humanité. Les émotions fugaces et subjectives ne pouvaient être observées en laboratoire. C’est alors qu’un article de l’anthropologue Paul Eckman a renversé la vapeur en mettant en évidence l’importance des émotions et la nécessité ainsi que la possibilité de les étudier. Il avait auparavant parcouru la planète et démontré qu’il existait des émotions universelles, six au total : la colère, la peur, le dégoût, la joie, la tristesse, la surprise. Elles sont reconnaissables par des mimiques caractéristiques. De jeunes chercheurs s’engagèrent sur cette piste et ils élargirent le champ des émotions étudiées, y ajoutant l’amusement, la gratitude, l’amour et l’orgueil. Dans son laboratoire, Dacher Keltner a lui-même travaillé sur le rire, la gratitude, l’amour, le désir et la sympathie. En réaction par rapport à la révolution cognitive, une révolution de l’émotion était en cours. On a ainsi mis en avant l’étude d’une intelligence émotionnelle.

Ici Dacher Keltner s’interroge. Pourquoi l’étude de la « awe » ne s’est-elle pas inscrite dans ce grand mouvement de recherche alors que l’« awe » est une émotion qui est à la source de tant de choses humaines : « musique, art, religion, science, politique et intuitions transformatrices au sujet de la vie ». Les raisons de cette omission sont pour une part méthodologiques. La « awe » ne se prête pas à la mesure. Comment l’étudier dan un laboratoire ? Il y avait aussi une barrière théorique. Quand la science des émotions s’est développée, c’était dans le contexte de l’esprit du temps qui envisageait les émotions comme tournées vers la protection de soi, réduisant les dangers et accroissant les gains compétitifs pour les individus. En contraste, la « awe » semble nous orienter vers un dévouement porté au delà de soi, vers un service et un sacrifice. C’est le sentiment que les frontières entre nos mois individuels et les autres peuvent se dissoudre facilement, que notre vraie nature est collective. Ces qualités ne correspondaient pas à la conception de la nature humaine hyper individualiste, matérialiste, qui dominait à l’époque. Et de plus, certains craignaient d’engager leur pratique scientifique dans un domaine où les expériences peuvent s’exprimer en termes religieux.

Développement de la recherche sur la « awe »

Lorsque la recherche sur les émotions a commencé à aborder le champ des émotions positives, en 2003, Dacher Keltner et un de ses collègues, Jonathan Haig ont commencé à travailler pour élaborer une définition de la « awe ». A l’époque, il y avait seulement quelques articles concernant ce sujet. Il manquait une définition. Dave Keltner rapporte comment ils ont étudié une vaste littérature, de mystiques à des anthropologues et à un sociologue comme Max Weber. Et il en est résulté la définition suivante : la « Awe » est le sentiment de la présence de quelque chose d’immense qui transcende votre compréhension habituelle du monde ». L’immensité (« vastness ») peut être perçue tant dans l’espace que dans le temps ou bien encore dans le monde des idées « lorsqu’une épiphanie intègre des croyances dispersées en une thèse cohérente ». L’immensité peut être déstabilisante. Elle entraine la recherche de nouvelles formes de compréhension. La « awe » porte sur les grands mystères de la vie. Il y a des variations innombrables. Comment change-t-elle d’une culture à une autre, ou d’une période de l’histoire à une autre, ou d’une personne à un autre ? Ou bien même d’un moment de votre vie à un autre ? Le sens change selon les contextes, et ces contextes sont extrêmement divers.

Lorsqu’au début du XXe siècle, le grand psychologue américain William James s’engagea dans une recherche pour comprendre la « awe » mystique, il ne procéda pas à des expérimentations ou à des mesures. Il rassembla des récits : des récits personnels, à la première personne, de rencontres avec le divin, des récits de conversions religieuses, d’épiphanies spirituelles… Et en découvrant des configurations dans ces récits, il mit en lumière « le cœur de la religion dans son rapport avec la « awe » mystique, une expérience émotionnelle ineffable d’être en relation avec ce que nous considérons divin ».

Dacher Keltner s’est donc engagé avec le professeur Yang Bai dans une grande enquête internationale à l’échelle mondiale en vue de rassembler des récits de personnes décrivant une expérience de « awe » selon la définition choisie : « Etre en présence de quelque chose de vaste et de mystérieux qui transcende votre compréhension habituelle du monde ». Les participant venaient de toutes les religions ou de sans-religions. Ils appartenaient à des cultures différentes avec une grande diversité de conditions sociales et de conditions d’éducation. 2600 récits ont été traduits à partir de vingt langues.

(Ce chapitre et le précédent sont écrits à partir des pages du livre 4 à 12).

Les huit merveilles de la vie

Qu’est-ce qui allait ressortir de cette moisson ? Dacher Keltner a été heureusement surpris de pouvoir classer ces récits en huit groupes aboutissant à une taxonomie en huit merveilles. De fait, le champ des expériences de « awe » est très vaste et ne se réduit pas à des situations privilégiées comme l’admiration de la nature. Qu’est ce qui amène le plus communément les gens à ressentir de l’admiration ? C’est la beauté morale qui s’exprime dans des actions où se marquent une pureté et une bonté de l’intention. Une attention particulière est accordée au courage.

Une seconde merveille de la vie est l’effervescence collective, un terme introduit par le sociologue français Emile Durkheim dans son analyse du cœur de la religion. Il y aurait une force de vie qui porterait les gens dans une conscience collective, un sens océanique du « nous ». Les récits portent sur des évènements familiaux, religieux, sportifs, politiques…

La troisième merveille de la vie, c’est la nature. Les phénomènes naturels impressionnent. « Les expériences dans les montagnes, la vue des canyons, la marche parmi des arbres majestueux, une course à travers des dunes de sable, une première rencontre avec l’océan suscitent de la « awe ». Ces expériences s’accompagnent fréquemment du sentiment que les plantes et les animaux sont conscients, une idée répandue dans les traditions indigènes.

La musique apparaît comme la quatrième merveille de la vie, car elle transporte les gens dans de nouvelles dimensions de signification symbolique à travers l’expérience de concerts, de l’écoute tranquille d’un morceau de musique, du chant dans des temps religieux ou tout simplement avec d’autres. On connait l’importance de la musique dans la culture actuelle.

Les réalisations visuelles (« visual design ») apparaissent comme la cinquième merveille de la vie. L’auteur cite des constructions, de grands barrages, de belles peintures.

Des récits de « awe » spirituelle et religieuse manifestent la sixième merveille de la vie. On y trouve bien sûr des récits de conversion.

L’auteur mentionne des récits de vie et de mort en y voyant une septième merveille de la vie. Le passage de la mort est évidemment un moment particulièrement crucial.

La huitième merveille de la vie se manifeste en terme d’épiphanies, c’est à dire de moments où nous comprenons soudainement des vérités essentielles sur la vie. A travers le monde, des gens ont été remplis d’« awe » par des intuitions philosophiques, des découvertes scientifiques, des idées métaphysiques, des équations mathématiques… Dans chaque cas, l’épiphanie unit des faits, des croyances, des intuitions et des images en un nouveau système de compréhension.

Toutes ces expériences de « awe » « interviennent dans un royaume différent du monde banal du matérialisme, de l’argent, de la cupidité, et de la recherche de statut, un royaume au delà du profane que beaucoup appellent le sacré » (p 19) (p 10-19).

La spécificité de l’émotion de « awe »

Dacher Keltner revient sur le parcours du terme : « awe » et nous montre que la signification correspondante est désormais tout à fait distincte des significations qui lui ont été associées au départ. En effet, le terme « awe » remonte à un mot anglais apparu il y a 800 ans et qui renvoyait à la peur, la crainte, la terreur. Le contexte de l’époque était menaçant. Depuis la signification a évolué, mais qu’en est-il d’un héritage de peur ? La recherche sur les émotions permet de répondre aujourd’hui à cette question. Parmi les autres émotions, l’émotion de « awe » est spécifique. Dacher Keltner peut s’appuyer sur une analyse mathématique d’une nouvelle approche quantitative d’un ensemble d’expériences émotionnelles. Dans cette étude, son auteur, Alan Cowen, a pris en compte 27 espèces d’émotion. Ici, l’émotion de « awe » apparaît comme très éloignée de la peur et de l’anxiété. Au contraire, elle est proche de l’admiration, de l’intérêt, de l’appréciation esthétique ou du sentiment de beauté. « L’émotion de « awe » paraît intrinsèquement bonne ». Cette émotion se distingue d’un sentiment classique de beauté qui ne comporte pas une impression d’immensité et de mystère. L’émotion de « awe » s’accompagne de réactions du corps spécifiques, par exemple de l’expression faciale. « Notre expérience de la « awe » prend place dans un espace spécifique très loin de la peur et distincte du sentiment plaisant et familier de la beauté » (p 23) (p 19-23).

L’émotion de « awe » au quotidien

A partir de ces constats, Dacher Keltner s’est interrogé sur la fréquence des émotions de « awe ». L’enquête internationale avait collecté des récits témoignant d’une grande intensité de « awe ». L’expérience de « awe » est-elle beaucoup plus répandue ? Apparaît-elle dans nos vies quotidiennes ? Des recherches nouvelles, à partir de l’analyse de journaux personnels tenus au quotidien, apportent une réponse positive. « Dans nos vies quotidiennes, nous ressentons fréquemment des émotions de « awe » dans nos rencontres avec la beauté morale, et en second, la nature, et dans des expériences avec la musique, l’art et le cinéma « (p 25). La culture influence ces ressentis. Ainsi, aux Etats-Unis, ils sont beaucoup plus fréquents dans des contextes individualistes. Certains éprouvent, quelque part chaque semaine, un ressenti de « awe », en « reconnaissant l’extraordinaire dans l’ordinaire », une générosité, la senteur d’une fleur, la lumière dans un arbre, un chant. « De grands penseurs de Walt Whitman à Rachel Carson… nous appellent à prendre conscience combien une bonne part de notre vie peut apporter une émotion de « awe » (p 26).

Les contours de la « awe » ?

Après ces différentes approches de recherche, une enquête internationale, une cartographie des émotions et l’expression des gens sur leur expérience quotidienne, Dave Keltner peut nous répondre à la question : « Qu’est-ce que la « awe » ? « La « awe » commence avec les huit merveilles de la vie. Cette expérience se déroule dans un espace spécifique et diffère des sentiments de peur et de beauté. Notre expérience quotidienne nous en offre de multiples occasions ».

L’auteur nous parle des émotions « qui nous transportent hors d’un état focalisé sur nous-même, centré sur la menace et soucieux du statu quo, vers un royaume où nous sommes connectés à quelque chose de plus grand que nous-même » (p 28). Parmi les émotions qui nous décentrent de nous-même, l’auteur cite la joie, l’extase (où nous nous sentons nous dissoudre complètement alors que dans la « awe » nous restons conscients de notre moi, bien que faiblement), l’amusement…

Cette « awe » nous tourne vers « quelque chose de plus grand que le soi » (« Something larger than the self » (p 31). Dacher Keltner relit le cours de l’histoire. Pendant des centaines d’années, la « awe » a inspiré la manière d’écrire sur la rencontre avec le divin. Avec Emerson et Thoreau, elle était au cœur d’une écriture sur la rencontre émerveillée de la nature. Elle a amené des chercheurs comme Herschel à la recherche astronomique. Albert Einstein a ainsi écrit : « la plus belle expérience que nous pouvions faire est celle du mystérieux. C’est l’émotion fondamentale qui se tient au berceau de l’art et de la science » (p 29). C’est aussi une émotion qui inspire la communion humaine. « Dans les moments de « awe », nous nous éloignons de l’impression que nous sommes seuls en charge de notre propre destin pour parvenir au sentiment de faire partie d’une communauté interdépendante et collaborante. Cette « awe » élargit ce que le philosophe Pete Singer appelle le cercle du soin (circle of care)… William James appelle les actions qui donnent naissance au cercle du soin ‘les saintes tendances de la « awe » mystique’… Cette « awe » éveille les meilleurs anges de notre nature » (p 40-41).

Comment la « awe » peut rendre la vie meilleure

Dave Keltner nous a montré que l’émotion de « awe » n’est pas un phénomène exceptionnel, mais que cette émotion peut apparaître à certains moments de la vie quotidienne avec des effets bénéfiques. Si il y a toujours un risque d’instrumentalisation, on peut donc imaginer des évènements et des processus favorisant cette émotion. C’est dans ce sens que travaille le centre du « Greater Good » à Berkeley. Le site correspondant publie de nombreux articles sur le thème de la « awe » et notamment cet article : « Huit raisons pour laquelle la « awe » rend la vie plus heureuse, en meilleure santé, plus humble et plus connectée aux gens autour de vous » (4).

« Un ensemble croissant de recherches suggère que faire l’expérience de la « awe » peut engendrer une vaste gamme de bienfaits, même davantage de générosité, d’humilité et d’esprit critique… Nous pouvons sous-estimer cette opportunité ». Une simple prescription peut avoir des effets transformateurs. Envisagez davantage d’expériences journalières de « awe », déclare Dacher Keltner.

Cet article énumère les bienfaits d’une expérience de « awe » en accompagnant d’exemples et de données chaque proposition :

° La « awe » peut améliorer votre humeur et vous rendre plus satisfait de votre vie.

° La « awe » peut être bonne pour votre santé.

° La « awe » peut vous aider à penser d’une manière plus critique.

° la « awe » peut réduire le matérialisme.

° La « awe » peut vous rendre plus petit et plus humble.

° La « awe » peut vous donner l’impression que vous avez plus de temps.

° La « awe » peut vous rendre plus généreux et plus coopératif.

° La « awe » peut vous rendre plus connecté aux autres gens et à l’humanité.

Cependant, précise cet article publié en 2018, la recherche sur ce thème n’est en fait qu’à son début et beaucoup de points restent à préciser ou à étudier. Paru en 2022, le livre de Dacher Keltner est un grand pas en avant.

Une vision nouvelle

A l’échelle internationale, des personnes ont donc été appelées à décrire une expérience de « awe » selon la définition : « Etre en présence de quelque chose de vaste et de mystérieux qui transcende notre compréhension habituelle du monde ». De fait, pour Dacher Keltner, la « awe » nous tourne vers quelque chose de plus grand que nous (something larger than the self). Et il relit ainsi le cours de l’histoire : « Pendant des centaines d’années, la « awe » a inspiré la manière d’écrire sur la rencontre avec le divin. Avec Emerson et Thoreau, elle était au cœur d’une écriture sur la rencontre émerveillée avec la nature ». Il reprend une citation d’Einstein : « La plus belle expérience que vous puissiez faire est celle du mystérieux. C’est l’émotion fondamentale qui se tient au berceau de l’art et de la science ».

Si il y a un lien entre « awe » et transcendance, il est significatif que le retard dans la recherche psychologique sur la « awe » puisse être attribuée pour une part à une conception de la nature humaine hyper individualiste et matérialiste qui dominait encore à la fin du XXe siècle et également à une crainte de compromission avec la religion. On notera que la psychologue américaine Lise Miller a dû également s’imposer dans sa recherche sur l’activité du cerveau et la spiritualité (5) comme dans celle sur la spiritualité de l’enfant (6). La reconnaissance nouvelle de ces recherches marque un tournant dans l’état d’esprit du milieu de la recherche. C’est un tournant significatif.

Le terme anglais : « awe » est polysémique et sa traduction en français est donc difficile. Dans notre texte, nous avons gardé le mot original. Une des significations correspondantes en français est l’émerveillement. Philosophe et théologien, Bertrand Vergely a montré en quoi l’émerveillement joue un rôle majeur dans notre vision du monde (7). « Qui s’émerveille n’est pas indifférent. Il est ouvert au monde, à l’humanité, à l’existence. Il rend possible un lien à ceux-ci ». Ce constat nous rappelle la manière dont la « awe » est perçue comme décentrement de soi pour une ouverture au monde et notamment aux autres humains. « Dans les moments de « awe », nous nous éloignons de l’impression que nous sommes seuls en charge de notre propre destin pour parvenir au sentiment de faire partie d’une communauté interdépendante et collaborante ».

Les résultats de l’enquête internationale manifestent, à travers leur diversité, des tendances communes, des expressions d’une spiritualité universelle. Cette universalité se constate également dans un tout autre domaine, celui des expériences de mort imminente (8). Quoiqu’il en soit, en regard, nous exposons ici des tendances universalisantes dans le monde chrétien. Ainsi, l’historienne et théologienne américaine, Diana Butler Bass, dans son livre : « Grounded. Finding God in the world. A spiritual revolution » (9), écrit : « Ce qui apparaît comme un déclin de la religion indique en réalité une transformation majeure dans la manière où les gens se représentent Dieu et en font l’expérience. Du Dieu distant de la religion conventionnelle, on passe à un sens plus intime du sacré qui emplit le monde. Ce mouvement, d’un Dieu vertical à un Dieu qui s’inscrit dans la nature et dans la communauté humaine, est au cœur de la révolution spirituelle qui nous environne… ». Si le glissement de sens dans le terme « awe » est plus ancien, il s’inscrit aussi dans ce contexte. Dans son livre : « Grounded », Diana Butler Bass nous révèle la manière dont les gens trouvent un nouvel environnement spirituel dans un Dieu qui réside avec nous dans le monde : dans le sol, l’eau, le ciel, dans nos maisons et nos voisinages et dans nos espaces communs.

Pour interpréter l’évolution en cours et esquisser une réponse chrétienne, nous trouvons un éclairage théologique dans la pensée de Jürgen Molmann (10). « Dieu, le créateur du ciel et de la terre est présent par son Esprit cosmique dans chacune de ses créature et dans leur communauté créée… Grâce aux forces et aux possibilités de l’Esprit, le créateur demeure auprès de ses créatures, les vivifie et les mène vers son royaume futur… Dieu est à la fois transcendant et immanent ». Dieu est communion.

Comme Jürgen Moltmann, Richard Rohr partage cette vision (11) « La révolution trinitaire, en cours, révèle Dieu avec nous dans toute notre vie… Elle redit la grâce inhérente à la création, et non comme un additif additionnel que quelques personnes méritent… Dieu est celui que nous avons nommé Trinité, le flux (flow) qui passe à travers toute chose… Toute chose est sainte pour ceux qui ont appris à la voir ainsi… Toute impulsion vitale, toute force orientée vers le futur, toute poussée d’amour, tout élan vers la beauté, tout ce qui tend vers la vérité, tout émerveillement devant une expression de bonté, tout bond d’élan vital… tout bout d’ambition pour l’humanité et la terre, est éternellement un flux de vie du Dieu trinitaire… ».

« Cet élan vers la beauté, cet émerveillement devant une expression de bonté » ne sont-ils pas souvent propices à une émotion de « awe » ? Et si la « awe » est « le sentiment de la présence de quelque chose d’immense qui transcende notre compréhension habituelle du monde », si ce sentiment peut se manifester et se manifeste dans des vécus extérieurs à toute empreinte religieuse, il peut également être éclairé par l’approche théologique que nous venons de proposer. Et cette approche éclaire notre regard chrétien sur ces réalités.

Dans la tourmente qui se manifeste aujourd’hui dans le déchainement d’une violence patriarcale, il serait bon que nous ne perdions pas de vue les signes d’évolution positive qui sont apparus dans les toutes dernières décennies. Et, parmi ce signes, la mise en valeur de la gratitude (12) et de la « awe » dans le champ psychologique. Cette mise en évidence apparaît à la fois comme un progrès dans la civilisation humaine et comme un fait spirituel.

J H

- Greater Good Center : https://greatergood.berkeley.edu

- Dacher Keltner. Awe. The new Science of everyday wonder and how it can transform your life. Penguin Press, 2023

- L’œuvre d’Alister Hardy, dans : Participation des expériences spirituelles à la conscience écologique : https://vivreetesperer.com/la-participation-des-experiences-spirituelles-a-la-conscience-ecologique/

- Eight reasons why awe makes your life better : https://greatergood.berkeley.edu/article/item/eight_reasons_why_awe_makes_your_life_better?fbclid=IwAR3PMEJYCYR4hNPBOxfJhd1aMLDE-gtAUVQ_dquAsu25VZxS8GeT4GCB-70

- Lisa Miller. The awakaned brain : https://vivreetesperer.com/the-awakened-brain/

- Lisa Miller. L’enfant spirituel : https://vivreetesperer.com/lenfant-un-etre-spirituel/

- Bertrand Vergely. Avant toute chose, la vie est bonne : https://vivreetesperer.com/avant-toute-chose-la-vie-est-bonne/

- Lytta Basset. Une révolution spirituelle. Une nouvelle approche d l’Au-delà : https://vivreetesperer.com/une-revolution-spirituelle-une-approche-nouvelle-de-lau-dela/

- Diana Butler Bass. Une nouvelle manière de croire : https://vivreetesperer.com/une-nouvelle-maniere-de-croire/

- Deux approches convergentes : Diana Butler Bass et Jürgen Moltmann : https://vivreetesperer.com/dieu-vivant-dieu-present-dieu-avec-nous-dans-un-univers-interrelationnel-holistique-anime/

- Richard Rohr. La danse divine : https://vivreetesperer.com/la-danse-divine-the-divine-dance-par-richard-rohr/

- La gratitude. Un mouvement de vie : https://vivreetesperer.com/la-gratitude-un-mouvement-de-vie/

par jean | Mai 5, 2024 | ARTICLES, Vision et sens |

Quel est le sens biblique de la solidarité ? La question est posée à Renny Golden qui , dans les années 1980, s’est engagé en faveur de l’accueil aux Etats-Unis, des réfugiés d’Amérique Centrale fuyant la violence.

« Le mot : solidarité n’apparaît pas tel quel dans la Bible. Cependant, comme pratique de foi, il capte l’essence des traditions juives et chrétiennes. La Bible est l’histoire multimillénaire des israélites essayant de maintenir une solidarité avec leur Dieu et avec les pauvres ». Quel est l’esprit de cette solidarité, « Lorsque au début, Dieu appelle Moïse à sortir le peuple de l’esclavage, celui-ci rechigne et cherche des excuses ( Exode 3.13, 4.1, 10). Mais Dieu promet : « Je serai avec toi » Ce n’est pas du paternalisme ou de la pitié. C’est travailler épaule contre épaule dans une œuvre de libération ».

Dieu manifeste sa solidarité avec l’humanité en Jésus. « La naissance de Jésus, l’incarnation de Dieu dans le monde est l’acte paradigmatique de la solidarité. Dieu a tellement aimé le monde qu’il a pris une forme humaine. C’est une identification complète avec la condition humaine, une solidarité totale avec l’histoire humaine. Jésus a du fuir les excès du pouvoir impérial. Il a été une menace pour l’ordre établi et il a du fuir les escadrons de la mort du gouvernement romain ( Matt 2.13-14). Jésus a commencé sa vie non pas comme membre d’une élite, mais comme un réfugié, un sans abri. Ainsi, l’amour de Dieu pour le monde se manifeste très particulièrement pour les persécutés, les rejetés, les fugitifs ».

Comme le montre Robert Chao Romero, le ministère de Jésus a manifesté la solidarité. « Dieu est devenu chair et a lancé son mouvement parmi ceux qui étaient méprisés et rejetés à la fois par les romains et par l’élite du peuple. Jésus n’est pas allé vers la grande ville en cherchant à recruter parmi l’élite religieuse, politique et économique. Pour changer le système, Jésus devait commencer avec ceux qui étaient exclus du système. Bien que la bonne nouvelle de Jésus était pour l’ensemble de la famille humaine, elle va d’abord aux pauvres et à ceux qui sont marginalisés. Comme un père aimant (ou une mère), Dieu aime tous ses enfants également, mais se préoccupe particulièrement de ceux ou celles qui souffrent le plus ».

Les gens, qui souffraient du double fardeau du colonialisme romain et de l’oppression spirituelle et économique des élites, attendaient de Dieu une libération ». Effectivement, les plus faibles ont été considérés comme indispensables. « Bien qu’ils aient été considérés comme les moins honorables, Jésus leur a porté le plus grand honneur. Jésus a accordé le plus grand honneur à ceux qui en manquaient ( 1 Corinthiens 12. 22-25).

Un esprit de solidarité et pas de jugement (2)

Richard Rohr envisage le cœur du christianisme comme la solidarité aimante de Dieu avec tous le gens. « A travers Jésus, la propre vision du monde de Dieu, vaste, profonde et entièrement inclusive est rendue accessible à tous. En fait, j’irai jusqu’à dire que la marque de la vie chrétienne et de se tenir en solidarité radicale avec tout autre. C’est l’effet final et intentionnel – symbolisé par la croix, qui est le grand acte de solidarité de Dieu à la place du jugement. Voilà comment nous sommes appelés à imiter Jésus, cet homme juif bon qui voyait et appelait le divin dans les « gentils », comme la femme syro-phénicienne et les centurions romains qui l’ont suivi, dans les collecteurs d’impôt juifs qui collaboraient avec l’Empire, dans les zélotes qui s’y opposaient, et tous ceux « en dehors de la loi ». Jésus n’avait pas de problème quelque il soit avec l’altérité ».

Jésus a inclus. Il n’a pas exclu. « La seule chose que Jésus a exclus, c’est l’exclusion elle-même ».

A cet égard, comment envisager aujourd’hui notre attitude vis–à-vis de personnes pratiquent d‘autres modes de sexualité que celui qui dérive directement de notre interprétation des écritures. Ici, la parole est donnée à Shannon Kearns, prêtre transgenre. Il nous apporte « un exemple de la solidarité inclusive de Dieu avec les eunuques, minorités sexuelles à l’époque du prophète Esaïe. En Esaïe ( 56. 3b-5), le prophète déclare : « Et ne laissez pas les eunuques dire : « Je ne suis qu’un arbre sec ». Le Seigneur déclare : « Aux eunuques qui gardent mes sabbats, choisissent ce qui m’est agréable et qui persévéreront dans à mon alliance, je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom préférables à mes fils et à mes filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas ». C’est une parole de réconfort et d’espérance. C’est une parole de guérison ». En commentaire, Shannon Kearns nous dit comment ces paroles bibliques « résonnent fortement pour beaucoup de gens transgenre et non-binaire ». « Ils résonnent aussi fortement pour les nombreuses personnes qui se sont senties exclues et rejetées d’une entrée dans un espace religieux à cause de leur diversité de genre ».

Nous sommes donc invités à regarder autour de nous et à nous poser des questions : « Qui est en train d’être exclu ? Qui n’est pas bienvenu ? Pour qui il n’y a pas de place ? Le message est en Esaïe 56 et dans le récit de l’eunuque éthiopien en Acte 8 : « Il y a une place aussi pour eux dans le Royaume de Dieu. Ils n’ont pas besoin de changer pour être inclus. Ils sont rendus dignes d’être inclus en désirant l’être ».

La spiritualité de la solidarité (3)

Barbara Holmes, à qui on a fait appel dans cette séquence, nous invite, à la suite de Jésus, « à discerner les signes des temps et à être un baume toujours présent dans ce monde troublé ». « Le physicien Neill de Grasse Tyson nous rappelle que notre solidarité n’est pas un choix, c’est une réalité. Nous sommes tous connectés les uns aux autres, biologiquement, à la terre chimiquement, et, au reste de l’univers atomiquement. Notre solidarité est un fait scientifique aussi bien que l’acte de salut d’un Sauveur aimant et un Saint Esprit sage et guidant. Et même cet appel à la solidarité est incarné par le Divin. Parce que Jésus est venu et a vaincu et renversé les systèmes de ce monde, il nous appelle à faire de même ».

Mais est-ce bien possible ? « Les systèmes disent que les changements ne peuvent pas arriver, que la gravité gagne, que la religion n’a pas d’utilité excepté de calmer les gens, que vous faites mieux de mettre votre confiance dans des fonds communs de croissance. Mais Jésus déclare qu’il y a une autre voie la – voie prophétique – et même maintenant, il nous appelle à nous avancer sur la parole, à nous rassembler en un, et à exercer nos dons. Alors seulement, nous pourrons faire la paix avec nos voisins, mettre fin à la violence du canon et arrêter notre addiction à la division. La solidarité et la compassion, c’est l’amour en action ».

Mais comment envisager une spiritualité de la solidarité ? Selon l’écrivaine Margaret Swedish, cette spiritualité commence à se manifester « en honorant la présence divine en chaque être humain ».

« Je crois que Dieu nous a donné le plus grand exemple de solidarité lorsque Dieu a envoyé son fils Jésus vivre avec nous » (réfugié salvadorien). Nous sommes appelés à un état d’esprit dans lequel nous sommes persuadés que les autres ont une valeur égale à la notre. « Ma vie n’est pas plus valable ou digne, de plus grande ou de moindre signification que celle d’un autre être humain. Je ne suis pas plus ou moins méritant. Mes droits ne sont pas plus importants que ceux de cette autre personne. Cette spiritualité commence à un endroit douloureux – avec l’acceptation du fait que le monde est brisé et que nous sommes brisés. Dans cela, nous cherchons des liens profonds avec les personnes blessées de notre monde. Et en cette place vulnérables, nous cherchons le cœur de la solidarité : la compassion ».

La séquence sur la solidarité présentée sur le site : « Center for action and contemplation » se poursuit ensuite dans d’autres éléments, notamment par une méditation de Richard Rohr sur la solidarité divine avec la souffrance. Ce texte, tant par la densité émotionnelle du propos que par les questions qu’il soulève requiert un traitement particulier. Nous nous bornerons ici à cette première évocation de la solidarité, un thème qui correspond bien à notre conscience actuelle et qui en met la signification chrétienne en valeur.

J H