par jean | Mar 2, 2012 | ARTICLES, Expérience de vie et relation, Société et culture en mouvement, Vision et sens |

Avons-nous tendance à nous installer dans un groupe en ignorant ou en rejetant ceux qui sont à l’extérieur ? Sommes-nous enclins à catégoriser les gens en termes contraires jusqu’à la position extrême : les bons et les méchants ? Ou bien, à l’inverse, sommes-nous disposés à la bienveillance vis à vis de ceux qui nous entourent en reconnaissant la diversité des comportements. Notre attitude dans la vie sociale dépend évidemment de nos mouvements intérieurs qui s’inscrivent dans les dimensions psychologique et spirituelle de notre être. Comment gérons-nous l’agressivité et l’angoisse ? Y a-t-il en nous un courant de vie positive qui s’exprime dans l’empathie et la sympathie ?

Cependant, quelque soit notre attitude personnelle, nous sommes confrontés au climat des groupes sociaux dans lesquels nous vivons. Cette ambiance exerce sur nous une influence dont nous avons plus ou moins conscience et face à laquelle nous ne sommes pas toujours en mesure d’opposer une réflexion critique ? Et pourtant, lorsqu’on y réfléchit, la manière de vivre dans un groupe en opposant plus ou moins consciemment les gens qui sont dedans à ceux qui sont dehors, en termes positifs pour les uns, négatifs pour les autres, est beaucoup plus répandue qu’on ne l’imagine.

L’exclusion : une question sociale très actuelle .

Les historiens nous décrivent le mépris orgueilleux affichés par la classe dominante vis à vis des pauvres et des exclus dans différents contextes de notre passé. Le livre de Guillaume Le Blanc : « Que faire de notre vulnérabilité ? » (1) nous montre combien le phénomène de l’exclusion est encore très présent aujourd’hui en décrivant et analysant les processus correspondants. « Aujourd’hui nombreux sont ceux qui ont le sentiment d’être exclus, d’être rejetés du mauvais côté de la frontière. Nombreux sont ceux également qui redoutent de l’être… La crainte de l’exclusion ne porte pas seulement sur ce qu’elle entraîne dans les conditions d’existence, mais aussi sur une perte d’humanité… Dans l’effroi de l’exclusion, le sentiment même d’une communauté des vies humaines est potentiellement annulé.. . Exclure ne revient pas seulement, de ce fait, à tracer une ligne entre dedans et dehors, mais à contester le caractère pleinement humain de celles et ceux qui sont perçus, à tort ou à raison, comme étant dehors » (p 26-27). Une frontière est érigée. « L’exclusion précipite l’exclus au delà de la frontière et crée un fossé entre celles et ceux qui sont dedans et celles et ceux qui sont dehors » ( p 26). Si, comme « sujets travailleurs, raisonnables, citoyens, cherchant, dans le centre de nos ville, plaisir de vie », nous nous protégeons par un sentiment de supériorité vis à vis des exclus, le remède n’et-il pas dans une conception de l’homme qui accepte de reconnaître sa propre vulnérabilité. « Contre la suffisance d’une communauté qui se proclame invulnérable, l’accueil de l’exclu fait advenir une autre humanité, vulnérable tout autant qu’imprévisible » (p.211).

Hors de l’Eglise, point de salut… !?

Dedans. Dehors. Un autre exemple se présente à nous. Il est emprunté au domaine religieux.

Au long des siècles, l’Eglise a été le berceau d’œuvres charitables. Mais il y a aussi la mémoire d’une puissance qui imposait sa loi. Un historien, Jean Delumeau, nous rapporte la présence d’une culture de la peur fondée sur la menace de l’enfer, une exclusion éternelle. Certes, on doit éviter de généraliser et de caricaturer, mais il y a bien eu des théologiens qui ont transposé la violence de leur époque, violence du pouvoir et violence des mœurs, dans leur conception de Dieu et de la destinée humaine (2). On se rappelle l’adage : « Hors de l’Eglise, point de salut ». Bien sûr, les mentalités ont considérablement évolué, mais la croyance en une division entre « sauvés et perdus » persiste encore dans certains cercles chrétiens. Là ou elle est latente, les non croyants ne sont pas perçus comme des personnes à part entière où l’Esprit est à l’œuvre, mais, plus ou moins, comme des gens à convertir. Alors l’Eglise se vit en terme de dedans par rapport au dehors. Quelle différence avec l’attitude de Jésus qui s’en va à la rencontre des « pécheurs et des publicains ».

Jésus en lutte contre les forces d’exclusion

Jürgen Moltmann nous aide à sortir d’une catégorisation qui engendre l’exclusion. Théologien, il rejoint l’analyse du philosophe, Guillaume Le Blanc, lorsqu’il écrit dans un livre : « Jésus, le messie de Dieu » (3) : « Dans toute les sociétés, il existe les catégories alpha qui déterminent ce qui doit être considéré comme bon et ce qui doit être considéré comme mauvais. Et il existe les catégories oméga dont la bonne société doit se démarquer parce qu’elle représente ce qui est mal . Lorsque cette dualité conduit à la formation de classes commence alors une lutte sans pitié des « bons » contre les « mauvais ». (p166) Dans les récits des Evangiles, le concept de pécheur a une signification sociale comme le montrent les couples de concepts : bien portants-malades, justes-pécheurs, pharisiens-publicains ». De fait, les pécheurs sont des juifs qui ne sont pas en mesure d’observer la Torah.

Or Jésus déclare qu’il est venu appeler non pas des justes, mais des pécheurs (Marc 2.17). « En entrant dans la compagnie des pécheurs et des publicains, Jésus s’engage dans un conflit social à connotation religieuse qui creuse un abîme entre justes et injustes, entre bons et mauvais… Les justes revendiquent pour eux-mêmes la justice de Dieu et imposent socialement leur système de valeurs. De même que la « possession de la richesse » fait que les pauvres restent pauvres, de même, la « possession du bien » creuse le fossé entre les bons et les mauvais, et fait que les mauvais restent mauvais ».

Jésus prend parti en faveur des discriminés. « En faisant cela personnellement, il leur révèle, à eux et à ceux qui les oppriment, la justice messianique de Dieu qui, par le droit de la grâce, rend juste ceux qui sont injustes, bons ceux qui sont mauvais et beaux ceux qui sont laids. Il s’agit là d’une attaque en règle contre la morale religieuse et bourgeoise ».

Jésus va à la rencontre des exclus, partage la table des pécheurs et des publicains. « Jésus anticipe le festin des justes dans le royaume de Dieu et fait ainsi lui même la démonstration de ce que signifient l’accueil par le Dieu de miséricorde et le pardon des péchés. Etre invité au grand festin du Royaume de Dieu… Jésus célèbre le repas des temps messianiques avec les discriminés de son temps. S’il est le Fils de Dieu messianique, il représente ainsi le comportement de Dieu lui-même » (p166).

L’attitude à laquelle Jésus nous invite dans les Béatitudes (Matthieu 5.1-11) va dans le même sens. Il s’adresse à un peuple divers confronté à de nombreuses difficultés. Il aide chacun à reconnaître ses vulnérabilités, mais aussi les dons qu’il a reçus. Il répand un courant de vie.

Pour une commune humanité, accepter nos vulnérabilités

Dedans. Dehors. Nous sommes fréquemment confrontés en nous même et dans les groupes sociaux où nous vivons à des tentations de repli, à des attitudes d’exclusion. Nous observons les mêmes tendances à une échelle plus vaste dans le champ politique. C’est le cas, par exemple, dans la manière de considérer les étrangers .

En regard, l’Evangile nous apporte un souffle d’universalité. C’est la source d’une dimension fraternelle.

En analysant les processus d’exclusion et les dispositions d’esprit qui les favorisent, Guillaume Le Blanc apporte une compréhension qui est aussi un horizon de vie et d’action : « L’angoisse d’être exclus, la hantise d’être débarqué, la peur de tomber, n’ont jamais imprimé aussi fortement nos vies. D’où vient ce sentiment de vulnérabilité et que peut-on en faire ? Au moment même où il semble nous priver de tout pouvoir, il nous faut reconnaître notre commune fragilité et l’irréductible humanité de ceux qui ont déjà été rejetés » (en couverture). Et il nous invite à un nouveau regard : « C’est seulement en reconnaissant que nous sommes vulnérables que nous pourrons affronter l’exclusion et la comprendre malgré tout comme une possibilité humaine et aussi comme une possibilité de vie humaine « (p22).

Il y a bien des exemples où cet esprit est à l’œuvre. C’est le cas par exemple dans les « communautés de l’Arche », mais aussi dans de nombreuses associations. Dans un livre récent : « le grain de sable et la perle », Laurent de Cherisey, bien connu pour l’œuvre remarquable qu’il a accompli pour faire connaître des pionniers du développement social et environnemental à travers le monde, « les passeurs d’espoir », nous raconte comment, à partir d’un accident intervenu dans sa famille, il a été amené à s’engager dans la réalisation d’un lieu de vie pour accueillir des handicapés à la suite d’un traumatisme cranien. Son témoignage rejoint la réflexion de Guillaume Le Blanc : « Les personnes handicapées m’on fait le merveilleux cadeau de découvrir que nos fragilités ne sont pas un mal honteux à dissimuler, mais des opportunités de fécondité. Dans l’alliance de nos vulnérabilités se tissent les liens de fraternité les plus solides. La force de notre société dépend de leur qualité » (p145).

Des questions à se poser

En quoi cette réflexion peut-elle nous concerner personnellement ? Je suis attristé lorsque j’approche un milieu dont je sens qu’il est plus ou moins fermé vis à vis du monde extérieur. Je ressens la violence des attitudes d’exclusion. Quelle perte par rapport au potentiel qu’engendre l’ouverture ! Et puis, dans certaines circonstances, comme une moindre forme physique, un temps de maladie, l’impact d’un deuil, je puis ressentir l’indifférence de certains comme pouvant entraîner mon exclusion de certains circuits. Pour une part, nous avons l’habitude de communiquer dans une expression de nos capacités. On peut appréhender le devenir de cette communication si ces capacités se trouvent quelque part limitées. Des relations équilibrées impliquent le partage non seulement des produits de notre créativité, mais aussi une expression partagée de nos manques et de nos besoins. Les Béatitudes exprimées par Jésus : bienheureux les pauvres, bienheureux les doux, bienheureux ceux qui suscitent la paix décrivent un style de communication qui s’opposent à la violence de ceux qui se croient forts et permettent à leur agressivité de se manifester en terme d’exclusion. Elles impliquent une reconnaissance de nos manques. Lorsque Guillaume le Blanc nous invite à accepter nos vulnérabilités , de fait à nous accepter tel que nous sommes avec nos dons et nos manques, il nous montre les incidences de cette attitude non seulement pour nous même, mais pour la vie sociale. C’est ainsi que se manifeste une vraie humanité. Voilà de bonnes questions à nous poser. Parlons en !

JH

(1) Le Blanc (Guillaume). Que faire de notre vulnérabilité ? Bayard, 2011. Guillaume Le Blanc est professeur de philosophie à l’université de Bordeaux III Il est notamment l’auteur de « Dedans, dehors. La condition d’étranger (Seuil). Nous avons découvert ce livre à travers un commentaire de Ségolène Royal.

(2) A travers son œuvre, le théologien Jürgen Moltmann nous aide à comprendre comment les conditions du pouvoir et l’état des mentalités ont influencé les doctrines émises par certains théologiens menant ainsi à une pensée d’exclusion. Voir le blog sur la pensée de Moltmann : L’Esprit qui donne la vie. http://www.lespritquidonnelavie.com/

(3) Moltmann (Jürgen). Jésus, le messie de Dieu. Cerf,1993

(4) Cherisey (Laurent de). Le Grain de sable et la Perle. Quand les personnes handicapées nous redonnent le goût du bonheur. Presses de la Renaissance, 2011. Du même auteur : Passeurs d’espoir (2 vol.), 2005-2006. Recherche volontaire pour changer le monde, 2008. Laurent de Cherisey est cofondateur de l’association Simon de Cyrène.

par jean | Mai 4, 2021 | ARTICLES, Vision et sens |

Selon Thomas d’Ansembourg

Thomas d’Ansembourg, que nous rencontrons fréquemment sur ce blog (1), nous parle des émotions dans plusieurs interviews vidéos chez « les dominicains de Belgique ». Parmi les émotions, il y a la peur (2), la tristesse, la colère, mais il y a aussi la joie (3). Nous pouvons bien rejoindre Thomas d’Ansembourg lorsqu’il déclare qu’il y a « une énergie magnifique dans la joie », mais alors comment la cultiver ?

https://youtu.be/B5vyHlEDU04

La joie, est-ce possible ?

A partir de son expérience d’accompagnement de nombreuses personnes, Thomas d’Ansembourg peut estimer que « nous sommes joyeux par nature ». Les enfants ne sont-ils pas naturellement joyeux ? « Pourquoi les adultes ont-ils souvent déserté cette joie là ? ».

Il y a certes des explications en rapport avec la culture. « Les difficultés d’accès à la joie, à la joie durable que l’on peut reproduire et que l’on peut utiliser pour orienter sa vie, cette difficulté d’accès à la joie tient à ce que j’appelle la culture du malheur ». Nous avons grandi dans « une culture ambiante qui est plutôt basée sur les rapports de force » et qui hérite d’une mémoire collective rappelant des guerres, des épidémies, la mortalité infantile… « Tout cela s’est encodé dans notre inconscient ». Thomas d’Ansembourg en voit l’expression dans une inquiétude latente qui implique un repli : « On n’est pas là pour rigoler ». Cela joue comme un « vaccin anti-bonheur ». « On a envie d’être joyeux, mais on n’y accède pas ». Si on est joyeux, ce n’est pas pour longtemps. Car « on a peur d’un retour de manivelle ». « On espère le bonheur, mais on n’y accède pas. On ne s’y autorise pas ». Comme nous avons peur que la joie nous échappe, instinctivement, c’est nous-même qui nous la retirons. Comme cela, nous avons l’impression d’avoir du pouvoir sur notre propre vie. C’est ce qu’on appelle un mécanisme d’auto-sabotage. C’est peu connu. Seulement, si nous savions cela, nous pourrions observer un mécanisme de désamorçage et le réamorcer avant qu’il ne s’enclenche.

J’en parle en connaissance de cause m’étant moi-même retrouvé dans des mécanismes d’auto-sabotage que je n’imaginais pas du tout. Vous m’auriez demandé : « Qu’est-ce que vous cherchez à vivre », j’aurais répondu : j’ai envie d’être joyeux. J’ai envie d’être heureux. Mais je n’avais pas vu que c’était moi qui était en cause. J’attribuais mon problème aux autres, à mon travail, à ma compagne… J’avais du mal à identifier tout ce qui m’empêchait d’être joyeux ».

Apprendre à vivre davantage dans la joie.

Comment apprendre à être dans un état de joie de plus en plus régulier, ce qui n’empêche pas la traversée des difficultés, car nous ne vivons pas dans un monde idéal et nous devons faire face aux contrariétés. « Cependant, je crois que notre intention, notre sentiment profond, c’est de goûter de la joie malgré ces passages difficiles, de conserver de la joue à l’intérieur de soi. Comment apprendre cela ? Thomas d’Ansembourg reprend ici un petit exercice de dialogue avec un sentiment symbolisé par un fauteuil à côté de lui. « Apprendre à côtoyer la joie, à lui faire de la place. Je la goûte, je la savoure, je conjure la culture du malheur… ».

Thomas nous invite à observer les moments de la journée ou nous ressentons de la joie. « Si je suis heureux parce qu’il y a du soleil le matin, parce que le temps est beau, cela veut dire que j’aime la beauté, j’aime la douceur, j’aime la chaleur. Ce ne sont pas là des valeurs négligeables : beauté, douceur, chaleur. Qu’est-ce que je vais faire dans la journée pour reproduire et restaurer cela ?…. »

« Si j’ai partagé un repas avec quelques amis, je vais observer ce qui m’a rendu joyeux : l’amitié, la fidélité, la connivence, la rencontre authentique, la vulnérabilité que chacun accueille chez l’un, chez l’autre… Et j’aime cela. C’est comme cela que je veux vivre. Et donc dans mes rapports, je vais instaurer ou réinstaurer authenticité, intériorité, acceptation de la vulnérabilité, franchise… Je recrée parce que la joie me dit que c’est par là que je veux aller. Je l’instaure. »

Et si, pendant le week-end, j’ai promené les enfants dans la forêt et que je me suis enchanté, je vais décoder ce que me dit ma joie : nature, beauté, silence, présence des enfants… J’ai besoin de garder cela même quand je prends les transports en commun. J’ai besoin de garder le goût de l’émerveillement : regarder les gens, m’intéresser à leur vie… J’ai besoin de goûter le vivant partout où je suis et pas seulement dans une belle forêt, mais aussi dans le métro. Goûter le fait que je suis dans une communauté humaine qui est en marche, qui est en route… ». Ainsi, il est bon de décoder les moments de joie parce qu’ils nous indiquent notre fil rouge, comme une courbe croissante de cette joie que nous voudrions vivre.

« Accompagnant des personnes depuis vingt cinq ans, c’est ma conviction que nous cherchons à vivre cet état de joie profonde que j’appelle toujours un état de paix intérieure, de plus en plus stable, de plus en plus transportable dans les péripéties de la vie, un état de paix intérieure qui se révèle contagieux, généreux. Je pense que c’est notre véritable humanité d’apprendre à trouver cet état de paix intérieure qui permet d’être rayonnant, d’être contagieux dans notre état d’être. Cela ne nie pas les difficultés. Cela ne nie pas les tensions, les moments de désarroi. Mais plus je sais bien traiter ma colère, ma tristesse, ma peur, des parties de moi, pas tout moi, plus je sais écouter ces parties de moi, moins elles m’encombrent. Et plus mon espace qui est la joie prend de la place, s’installe, s’instaure, se stabilise. Pour moi, notre vraie nature, c’est d’être dans un état de plus en plus fréquent de joie intérieure. Et j’observe, dans mes lectures, que la plupart des traditions disent la même chose : être joyeux dans un monde vivant et être contagieux de notre joie ». A ce stade, l’interviewer rappelle la parole de Jésus : « Je suis venu pour que les hommes aient la vie et qu’ils l’aient en abondance ».

Pourquoi un univers médiatique si peu propice à une expression de joie ?

Constatant une avalanche de mauvaises nouvelles dans les médias, une situation peu propice à une expression de joie, l’interviewer questionne Thomas d’Ansembourg sur cet état de chose. « On se plaint de cette offre de mauvaises nouvelles, mais je pense qu’il n’y aurait pas d’offre si il n’y avait pas de demande. Qu’est-ce qui fait qu’on demande cela ? Une des manières de l’expliquer, à partir de mon travail d’accompagnement, si la vie me paraît plate, ennuyeuse, si je ne fais pas les choses que j’aime, si je sens pas le tressaillement de la vie, si tout me paraît morose, quand je rentre le soir et que j’allume mon petit écran, il y a des catastrophes, il y a des éboulements, il y a des guerres, je me sens vivant parce que je ne suis pas mort. Il y a un effet de comparaison. Je ne me sens pas vivant par l’intérieur, mais par différence avec la mort, avec la tragédie. Nous avons besoin de nous rééduquer par rapport à ce phénomène d’être fasciné par l’horreur et d’attendre cela. Il y a ce phénomène de la culture du malheur. Nous savons ce qui ne va pas. Nous savons nous plaindre, nous lamenter, mais nous ne savons pas bien nous réjouir et nous réjouir durablement. C’est un système de pensée ». Thomas nous invite à imaginer des médias qui diffuseraient autant de bonnes nouvelles que de mauvaises, et cela, bien sûr, en rapport avec la réalité. Mais pour un avion qui s’écrase, des milliers et des milliers arrivent normalement à bon port… « Il y a des prodiges de technologie et de savoir faire humain et cela mériterait notre émerveillement, notre admiration » « Si les gens des médias réinstauraient un peu plus d’équité entre bonnes et mauvaises nouvelles, je pense que cela changerait significativement l’énergie du monde ». Et d’ailleurs, nous savons bien que lorsque nous entendons des bonnes nouvelles qui nous concernent, cela nous dynamise. Thomas rappelle les bienfaits de la gratitude (3). Il y a un rapport entre savoir vivre des moments de gratitude et une meilleure santé. « C’est citoyen que d’apprendre à se réjouir profondément pour pouvoir transformer les choses ».

Dans cet entretien, Thomas d’Ansembourg vient nous rejoindre dans les émotions qui abondent dans notre vie quotidienne. Et il y en a une, la joie qui est un tremplin pour une vie heureuse, tournée vers le bon et vers le beau. Cependant , dans le monde où nous vivons, les circonstances auxquelles nous devons faire face, la joie est souvent étouffée par d’autre émotions. Elle est également empêchée par une culture héritée d’un passé douloureux : une « culture du malheur » comme une culture du deuil et du sacrifice. Thomas d’Ansembourg vient nous aider à y voir clair, à lever les obstacles qui font opposition à la joie et à reconnaître celle-ci en désir d’émergence dans notre vie. Comme cet entretien fait référence à l’apport de traditions religieuses en faveur de la joie, rappelons l’appel de Jésus : « Je vous ai dit cela afin que ma joie soit en vous et votre joie soit complète » (Jean 15.11). Et, en 2013, le pape François publie un texte sur « la joie de l’Evangile » (4). Si l’on pense que l’être humain est fondamentalement un être en relation, avec lui même, avec les autres humains, avec la nature et avec Dieu, alors on imagine que la joie résulte de la qualité et de l’harmonie de ces relations. Dans les chemins où la joie se découvre, il y a cette levée des obstacles à laquelle nous invite Thomas d’Ansembourg.

- Face à la violence, apprendre la paix (avec des liens à d’autres articles rapportant sur ce blog la pensée de Thomas d’Ansembourg) : https://vivreetesperer.com/face-a-la-violence-apprendre-la-paix/

- Une émotion à surmonter : la peur

- Thomas d’Ansembourg : la joie : https://www.youtube.com/watch?v=B5vyHlEDU04

- Evangelii Gaudium : http://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html

par jean | Jan 19, 2015 | ARTICLES, Hstoires et projets de vie |

Si je suis debout, c’est grâce à l’Evangile !

Il y a quelques années, j’ai reçu un appel téléphonique de Philippe Molla qui m’appelait au cours d’un déplacement professionnel. Dans une période difficile marquée par la solitude d’un récent veuvage, cette reprise de contact m’est apparue comme un don providentiel. Car, après plusieurs années où notre relation s’était interrompue, l’amitié était là, immédiate et source de compréhension réciproque. Et puis nos conversations sont devenues quasiment hebdomadaires au rythme des déplacements professionnels de Philippe, et chacun pouvait y exprimer ses joies et ses peines, ses questions et ses découvertes. Nos vies quotidiennes étaient bien différentes, mais nous pouvions partager nos préoccupations dans un partage et dans une prière commune. Quelle grâce !

Un jour, la conversation s’est interrompue. Le 16 décembre 2014, j’apprend qu’en fin de nuit, sur le plateau de Langres, en se rendant à son travail d’Alsace à la région parisienne, Philippe a été tué dans un accident de la route. J’ai reçu cette nouvelle comme un tremblement de terre. Je pensais à Philippe, à Martine, son épouse et à leurs cinq enfants. Et, pour moi, qui recevait tant de ces partages, la sonnerie du téléphone ne retentirait plus. Il n’y aurait plus ce moment de proximité, de compréhension réciproque, de prière, source d’encouragement et de paix.

Et pourtant, si la conversation est interrompue, je reçois toujours le message qui inspirait Philippe : la présence de Dieu dans la vie quotidienne. Je peux revivre ces moments. Et puis, il n’y a pas un mur de séparation entre Philippe et nous. Si sa présence physique nous est retirée, si la communication verbale n’est plus possible, je crois qu’en la présence de Dieu, la communion se poursuit (1). Les compagnons de Jésus, éclairés par l’Esprit, après sa mort et sa résurrection, ont, dans l’Esprit, approfondi leur compréhension du message de Jésus. De même, aujourd’hui, je commence à percevoir plus clairement le sens du message de Philippe.

Quel a été le chemin de Philippe ? A plusieurs reprises, Philippe a raconté combien il avait souffert de l’influence d’un milieu où la religion se vivait trop souvent en terme de conditionnements. Voici quelques lignes significatives d’un mail envoyé le 6 novembre 2013 : « Après avoir été touché par l’amour de Jésus à l’âge de cinq ans (1975), mon but était de plaire à Dieu. J’ai reçu cette foi inaltérable en Jésus-Christ . Mais je me suis construit dans une croyance admise, « l’opinion » du milieu chrétien où j’ai grandi « sous l’emprise des idées reçues ». Sans m’en rendre compte, j’ai reçu une éducation de ce fruit défendu : bien/mal. Je me suis donc identifié à ma capacité de faire le bien ou pas. Aimer ne puise pas sa source dans l’arbre du bien ou du mal. Notre prochain ne supporte pas un robot qui a un programme amour. Notre prochain est, comme nous, œuvre d’art signée de la main du Maître. Il ne change intérieurement que par l’Amour. J’ai été éduqué dans la loi…. Cela ne m’a jamais permis de changer intérieurement, mais m’a amené à soigner l’extérieur. Les seules fois que j’ai changé intérieurement, c’et quand l’amour de Jésus-Christ a percé mon coeur… ». Le parcours de Philippe est présenté dans un article publié sur le site de Témoins : « Philippe Molla, témoin de l’amour de Jésus pour les gens d’aujourd’hui, notre ami, notre frère » (2).

Aujourd’hui, je repense à nos conversations. Je relis nos échanges de mails. En raison de sa conscience du dévoiement de certaines attitudes religieuses, Philippe s’était écarté de ceux qui les entretenaient. Il se posait beaucoup de questions sur les origines de ces attitudes, notamment dans l’usage des Ecritures. Mais il était enraciné dans une relation avec Jésus et Abba, notre bon Père céleste. De temps en temps, il envoyait des messages spirituels à ses amis, qui témoignaient de son enracinement et du fruit qui en ressortait : une attitude d’écoute et d’amour à l’égard d’autrui.

Dans un message envoyé à quelques amis, le 22 septembre 2014, Philippe pose la question : « Je me laisse attirer ou je me laisse convaincre ? ». Jésus n’impose pas une doctrine. Il attire les êtres par sa présence :

« Jean 6.44 :

« Nul ne peut venir à moi, si le Père qui m’a envoyé ne l’attire (helkuo) et je le ressusciterai au dernier jour ».

Jean 12.32 :

« Et moi, quand j’aurai été élevé de la terre, j’attirerai (helkuo) tous les hommes à moi ».

Attirer, helkuo en grec. On pourrait le traduire : être attiré par une puissance intérieure.

Le propre d’un enfant est d’être attiré par une puissance intérieure. En grandissant, on peut lui construire une échelle de valeurs. Après cela, se laisse-t-il attirer ou convaincre ?

La particularité de Jésus dans sa communication : une communication qui libère, qui attire.

Il ne cherche pas de la reconnaissance auprès des hommes.

Il ne juge pas, mais rapproche le royaume des Cieux tout près des hommes pour que les hommes aient la capacité de juger eux-mêmes.

Il ne rentre pas (ne se cache pas) dans une fonction pour imposer une autorité « spirituelle » ou « sacerdotale ». Une autorité ne se démontre pas, ne s’argumente pas, c’est un don. Il ne menace pas pour susciter la crainte, mais dit la vérité.

D’abord, Jésus se construit dans sa relation avec son Père. Il reçoit l’amour. Il est rempli pour déborder. De ce fait, dans sa relation à l’autre, il n’attend pas d’être reconnu, d’être accepté et ne démontre aucune autorité. Son prochain ne se sent pas piégé, ni contraint. Il n’y a aucune ombre empêchant quelqu’un de se sentir libre pour être attiré par une puissance intérieure.

Jésus se sent rempli et comblé quand il est accueilli par un enfant, une femme, un homme sans imposer quoique ce soit : la raison d’être de l’amour ».

Evidemment, la présence et l’œuvre de Jésus se poursuit aujourd’hui à travers sa résurrection. Dans un message envoyé à ses amis le 29 mars 2012, Philippe évoque les conséquences de la résurrection à travers des textes bibliques et une incitation chaleureuse :

Jérémie 31.33 :

« Le Seigneur déclare encore : Voici l’alliance que je vais établir avec le peuple d’Israël à ce moment là. Je mettrai mes enseignements au fond d’eux-mêmes. Je les écrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple ». Le Seigneur déclare : « Personne n’aura plus besoin d’instruire son prochain ou son frère en disant : « Connaissez le Seigneur ». En effet, tous me connaîtront, du plus petit jusqu’au plus grand . Je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ».

Parole de Jésus-Christ :

« Le Père enverra en mon nom l’Esprit Saint, celui qui doit vous aider. Il vous enseignera tout et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit » (Jean 14.26)

Commentaire de Philippe à ses amis :

Recherchons notre Parole personnelle que notre Papa céleste veut inscrire avec amour et délicatesse, sans convaincre ni argumenter ».

En relisant les messages d’encouragement que Philippe m’a envoyé durant des années, je retrouve la même capacité de parler naturellement de Jésus et du Père :

« Je te souhaite une année de renouveau portée par l’amour et la douceur de Jésus dans tous tes projets » (mail 1er janvier 2014).

« Je te souhaite un week-end dans la paix et l’amour du merveilleux papa qui nous révèle que nous sommes une créature merveilleuse remplie de trésors cachés » (mail 24 janvier 2014).

Oui, à travers ces messages, je perçois la présence du Christ à travers l’expression de Philippe et je rend grâce.

Un soir de septembre 2014, dans une conversation téléphonique avec Philippe, je me sentis incité à interviewer Philippe sur le fondement de sa foi en vue d’en faire part aux amis de ce blog. Je n’ai pas immédiatement retranscrit mes notes et j’ai égaré les dernières lignes, mais voici le message que Philippe nous donne en partage :

« Si je suis debout aujourd’hui, c’est grâce à l’Evangile.

Ce qui m’a bouleversé dans l’Evangile et que je n’ai pas trouvé ailleurs, c’est un homme qui montre qu’il a un certain pouvoir. Il ne l’utilise pas pour lui, mais pour les gens qui l’entourent. Il aurait pu faire une démonstration de son pouvoir auprès des hommes du pouvoir religieux, du pouvoir romain et il n’en fait rien. Il n’est pas impressionnant aux yeux des hommes comme les stars d’Hollywood, mais il impressionne parce que le pouvoir écrasant de vie et de mort qu’il a en face de lui, n’a aucune prise sur ses choix. Et d’ailleurs, cela déstabilise Ponce Pilate. Et c’est là un personnage que je n’ai trouvé dans aucune histoire.

En ce Jésus, j’ai trouvé un ami qui, dans des situations très difficiles, m’a toujours communiqué la non crainte, qui m’a permis quand je me suis trouvé au pied du mur, de continuer tranquillement quoiqu’il arrive. Bien sûr, mon corps sensible est facilement troublé. Mais j’apprend à ne pas dépendre des circonstances. Bien sûr, cela m’arrive de me laisser piéger par la crainte, mais de m’entretenir avec mon ami me permet de prendre du recul par rapport aux situations. Avant, on m’apprenait à rechercher une certaine « perfection spirituelle » et maintenant je découvre le chemin de la nature. Je ris de mes imperfections, de mes sottises et, si elles sont blessantes, je l’accepte. J’apprend à être une personne responsable. J’apprend à être au cœur de la situation que je vis. J’apprend à ne plus fuir… ».

Philippe, naturel, authentique dans sa vie spirituelle comme dans son écoute des autres. C’est le fruit d’une relation avec Jésus exprimable et exprimée . Philippe, ami de Jésus. Je relis cette Parole en Jean : « Je ne vous appelle plus serviteurs parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j’ai appris de mon Père… Ce que je vous commande, c’est de vous aimer les uns les autres (Jean 15 15-17).

En Dieu, communion d’amour, avec nous, Philippe, ami de Jésus.

J H

1 « Une vie qui ne disparaît pas » : https://vivreetesperer.com/?p=336

« Sur la terre comme au ciel » : https://vivreetesperer.com/?p=338

« Une dynamique de vie et d’espérance. De commencements en recommencements » : https://vivreetesperer.com/?p=572

2 « Philippe Molla, témoin de l’amour de Jésus pour les gens d’aujourd’hui. Notre ami, notre frère » : http://www.temoins.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1101:philippe-molla,-témoin-de-l’amour-de-jésus-pour-les-gens-d’aujourd’hui,-notre-ami,-notre-frère&catid=15:parole-ouverte&Itemid=79

Contributions de Philippe Molla sur ce blog :

« Un chantier peut-il être convivial ? » : https://vivreetesperer.com/?p=133

« Dedans… Dehors !… Un chemin de liberté » : https://vivreetesperer.com/?p=444

« Changer ! Oui, mais comment ? Des prescriptions à suivre à l’ouverture du cœur par la relation » : https://vivreetesperer.com/?p=1227

« D’une religion enfermante à la vie » : https://vivreetesperer.com/?p=1931

par jean | Nov 3, 2021 | ARTICLES, Expérience de vie et relation, Hstoires et projets de vie, Vision et sens |

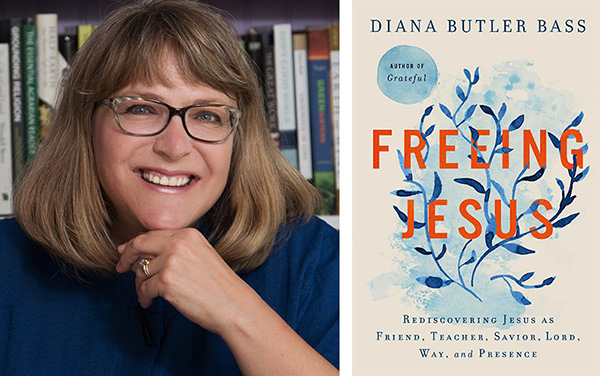

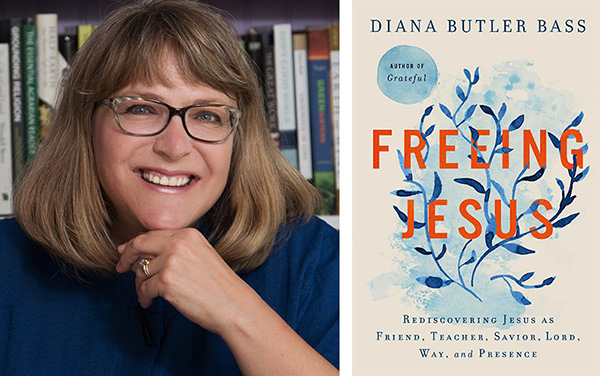

Avec Diana Butler Bass, auteure du livre : « Freing Jesus » (Libérer Jésus)

Peut-être avons nous vécu un moment, et, en tout cas, pouvons nous l’imaginer, un enfermement religieux ou idéologique ? Peut-être aujourd’hui même ressentons-nous une insatisfaction dans une situation où nous ne trouvons pas à l’aise, mais dont nous ne savons pas comment sortir parce que nous sommes attachés à des idées reçues ? Il est bon alors de pouvoir nous rendre compte qu’il y a d’autres situations d’enfermement, et, en regard, des processus de libération.

Bien sur, les contextes sociaux et culturels sont très différents. Ici, nous présentons un exemple issu du livre de Diana Butler Bass : « Freing Jésus » : Libérer Jésus (1). Dans le contexte américain, dans certains milieux, il y a, on le sait, des pulsions religieuses avec toutes leur conséquences psychologiques et théologiques. A travers son livre, Diana Butler Bass nous montre combien le visage et le message de Jésus peuvent être défigurés. Alors, regardant sa vie et son parcours, Diana partage « dans sa prose la plus intime et la plus incisive, comment son expérience de Jésus a changé à travers les années, en le voyant, à différents moments, comme ami, enseignant, sauveur, seigneur, voie (way) et présence » (page de couverture). C’est un guide pour embrasser tous « les prismes de la nature de Jésus et renouveler notre espérance en lui ».

Naturellement, l’expérience de Diana Butler Bass s’inscrit dans une culture différente de la notre, mais ce livre nous aide à mieux approcher la personne de Jésus à travers l’expérience et la théologie. Cependant, nous avons choisi ici un angle de vue particulier, car, principalement dans le chapitre : la voie, Diana Butler Bass nous raconte comment, dans sa jeunesse, elle a été soumise à une emprise religieuse mortifère et comment elle en est sortie.

Une enfance et une adolescence contrastée

Le livre de Diana Butler Bass prend appui sur son histoire de vie. Et celle-ci s’enracine dans une enfance et une adolescence contrastée. Ainsi elle raconte une enfance heureuse et pieuse dans un environnement méthodiste. Dans cette église, pas de fondamentalisme. Jésus est présenté comme un « enseignant modèle » (p 57). L’accent est mis sur « la règle d’or, le commandement de l’amour, les paraboles, le Nouveau Testament ».

Cependant, quand elle a treize ans, en 1972, sa famille déménage quittant le Maryland pour l’Arizona. C’est un grand dépaysement. Les églises sont très diverses. Les parents de Diana s’éloignent de la pratique religieuse. Elle éprouve un besoin de sécurité. Ainsi, peu à peu, elle rejoint une église évangélique. C’est une nouvelle mentalité qui s’impose. « Dans le cercle des jeunes évangéliques, Jésus n’était plus un tendre ami ou un enseignant moral, il était leur Sauveur et le Sauveur du monde, celui qui les récompenserait par le ciel et punirait tous ceux qui ne croient pas en lui. Il était mort sur la croix pour les purifier de leurs péchés, pour prendre leur place quand Dieu jugerait justement les pécheurs. Ils lui faisaient confiance. Ils croyaient en lui. Ils mettaient leur vie entre ses mains. Et ils seraient avec lui pour toujours dans le ciel, échappant au néant éternel » (p 49). Dans cette église, la clé de tout était le péché. « Cette église aimait parler du péché, s’inquiéter du péché, lutter contre le péché, confesser le péché et pardonner le péché » (p 80). Certes, Diana était réticente à confesser ses péchés, car elle n’en percevait pas l’importance. Ce qui était important pour elle, c’était son désarroi : « Disloquée, séparée de tout ce qu’elle connaissait et aimait, coupée de ses racines… » (p 75), Diana trouva dans ce nouvel entourage et ce nouveau message, la sécurité dont elle avait besoin. « Perdue, trouvée, sauvée, je passais d’une adolescence triste et solitaire, d’un foyer manquant, à une condition nouvelle : être une fille de Jésus (« A Jesus girl ») (p 78). A partir de ces années d’adolescence, Diana va ensuite s’engager dans des études supérieures, au collège d’abord, puis à l’université.

Inclusion ou exclusion

A la sortie du collège, Diana va s’engager dans des études théologiques. « Le but était d’obtenir un diplôme en théologie et en histoire et ensuite de chercher un poste d’enseignante dans une école chrétienne outre mer ». Elle est donc entrée au séminaire théologique de Gordon-Conwell au nord de Boston. Et « c’est là que j’ai commencé à me sentir perdue » (p 171). Dans son chapitre sur « la voie » (way), Diana nous décrit comment elle est tombée dans une ambiance mortifère, et puis comment elle est parvenue à échapper à cette emprise.

Elle commente d’abord le verset : « Je suis la voie, la vérité, la vie » (Jean 14.6) (2). A travers le Nouveau Testament, Jésus invite les gens à le suivre, à entreprendre un voyage (a journey) avec lui. Et là, il va plus loin puisqu’il se dit le chemin, la route vers la libération. Cependant, dans certains milieux, l’accent est déplacé sur le passage suivant : « Nul ne vient au Père que par moi ». Ce verset est interprété par certains comme une parole d’exclusion vis à vis de ceux qui n’adhérent pas au Christ aveuglément. Alors comme le dit Diana, « Le chemin n’est pas un chemin du tout. C’est un chemin dedans (in). L’autre chemin au dehors (out), c’est l’enfer » (p 106). Et ensuite, Diana nous explique comment éviter le piège de l’enfermement. Ce verset doit être entendu en termes relationnels et en aboutissement des quatre précédents chapitres de cet évangile où Jésus prépare ses amis à son départ. C’est l’expérience de la relation avec Jésus qui va les garder.

Ce début de chapitre nous introduit ainsi à la mentalité d’exclusion telle qu’elle va être décrite dans la suite du chapitre. Cette mentalité va être de plus en plus ressentie par Diana comme un enfermement au point que cela va se répercuter jusque dans sa santé.

Une emprise mortifère

Dans le séminaire fréquentée par Diana, il y avait deux groupes : le premier ouvert au changement dans la culture américaine et se posant des questions nouvelles, le second inquiet de cette menace de sécularisation et redoutant une compromission avec le péché. Tous étaient cultivés, mais, pour le second groupe, les véritables héros étaient des théologiens protestants du XIXè siècle et des penseurs du Sud qui, avant la guerre civile, défendaient l’esclavage » (p 173). Les deux groupes s’opposaient, mais finalement, les réformés calvinistes orthodoxes ont pris le dessus (p 173). Durant ces années, il y a plus généralement, un remontée conservatrice.

A l’époque, on pouvait s’y méprendre. Il pouvait y avoir « quelque chose d’exaltant à faire partie d’une nouvelle réforme pour faire revenir le christianisme occidental à son grand âge de foi et de vérité théologique » (p 174). « J’avais obtenu des résultats brillants au séminaire et je disparaissais dans l’ordre et dans l’orthodoxie en trouvant mon rôle comme une femme théologiquement conservatrice dans un monde d’autorités mâles ».

Diana nous décrit le climat dominant. « C’est l’enseignement d’une orthodoxie vigoureusement calviniste ». On ne nous enseignait « pas seulement la soumission et les hiérarchies, mais nous étions formatés en ce sens si nous désirions des emplois »… Finalement, la tonalité principale était une vision de plus en plus sombre de l’humanité. Les humains étaient considérés comme de misérables pécheurs. Il y avait désormais « un fossé entre la dépravation de l’humanité et la sainteté divine » (p 182). Le culte devenait un exercice « de réaffirmer le péché et d’implorer le pardon. J’entendais un sermon doctrinalement correct et on chantait des cantique à un Dieu tout puissant daignant vous sauver ». « Je m’effondrais dans l’obscurité, intellectuellement convaincue que l’humanité était mauvaise, tombée si bas qu’il ne restait plus rien de bien en nous, entièrement dépendant d’un Dieu qui pouvait, dans sa sagesse, choisir de sauver quelques uns parmi lesquels je priais ave ferveur de figurer » (p 181). Diana avait épousé un homme baignant dans cette orthodoxie presbytérienne (p 180). Mais au bout de quelques mois de mariage, elle s’est sentie misérable. Ce mariage ne dura pas plus de trois ans.

Un profond malaise

Diana étouffait. Une mémoire remontait à l’encontre de la théologie dominante. Elle se souvenait des derniers mots d’Anne Franck : « En dépit de tout, je crois que les gens sont bons au fond » (p 181). Et elle avait toujours envisagé la vie chrétienne comme un voyage. (« journey »). Ainsi elle se souvenait du livre de Louisa Mary Alcott : « Little women », un plaidoyer pour que les filles comprennent leur vie comme « un voyage vers la bonté et vers Dieu ». Elle avait lu ensuite de nombreux livres envisageant la vie comme un voyage spirituel.

Oui, mais aujourd’hui, « plus ma doctrine se resserrait, plus mon cœur se sentait contraint » (p 182). Diana était constamment déprimée. « La petite fille dans les bois, qui avait connu Jésus comme ami, avait été domestiquée par des dogmes et règles imposés de l’extérieur et renforcés par ses propres peurs « (p 186).

Un chemin de libération

Finalement dans ses études, Diana a opté pour l’histoire de l’église. Elle percevait les historiens comme plus sages et iréniques. C’était une voie plus sure. « Il ne m’était pas venu à l’esprit qu’étudier le passé pourrait bouleverser le présent ». En écoutant une historienne, elle a découvert l’extraordinaire diversité du christianisme dans l’empire romain. Cette diversité théologique lui enseignait un nouveau regard au delà de « vrai et de faux » (p 196). L’histoire lui apprenait comment les doctrines s’étaient formées et le rôle du pouvoir politique dans l’histoire de ces doctrines. Cet enseignement permettait à Diana de déconstruire une « certitude théologique ».

Diana a pu reconnaître alors que la voie de Jésus était l’amour. « Le christianisme n’est pas une série d’enseignement, mais un chemin de vie « a way of life ». L’amour de Dieu est toujours présent, toujours actif. Rentrant en Californie, après ses études universitaires, le mouvement de libération s’est poursuivi. Ayant un poste d’enseignement, Diana a accepté de donner un cours sur la théologie féministe dans un collège évangélique. Cela l’a amené à des nouvelles lectures. Cet enseignement a été comme un déclic. « Là où est l’Esprit de Dieu, là est la liberté ». (Corinthiens 3.17).

Un vécu de crise et une vie nouvelle.

Ainsi, Diana a connu une crise sévère. « Elle se sentait si malheureuse, allant son chemin sans plus d’espoir. Elle ne pouvait plus manger. Elle avait perdu trente livres » (p 193). Elle s’était beaucoup interrogée. Comment en était-elle arrivée là ? Oui, en parlant avec un conseiller, elle s’était dit enfermée dans une prison, dans une cage (p 161). Et ce conseiller l’avait interpellé « Oui, peut être avez vous construit une case, mais qu’est-ce qui vous y retient ? Sortez en. La porte est ouverte » (p 164). Une prise de conscience s’était effectuée. « J’avais intériorisé une sombre histoire de l’humanité, me jugeant ainsi sans valeur et indigne d’être aimée » (p 204). Cette image négative de l’histoire du monde s’était associée à des évènements malheureux et à une dépréciation de la condition féminine.

Diana a été conduite par une recherche spirituelle. « Le péché comme échec de l’amour, cela faisait sens pour moi. Jésus est venu ouvrir une voie d’amour. Cela m’aidait à comprendre que je n’étais pas réellement sans valeur » (p 207). Diana raconte comment elle a peu à peu émergé. « Lentement, mois après mois, j’ai avancé, sauvée par les choses les plus inattendues ». Citant Norman Wirba : « Le désir de l’amour est toujours que toutes les créatures soient bien et atteignent la plénitude de leur être… C’est pourquoi quand les créatures sont blessées, l’amour s’active pour leur apporter la guérison » (p 211). En regard de ce qui est mort, quelque chose de nouveau arrive à l’existence. « La résurrection commença à être réelle » (p 211). « Si le grain de blé tombé en terre, ne meurt après qu’on l’y a jeté, il demeure seul, mais s’il meurt, il porte beaucoup de fruits » (Jean 12.24). L’activité de Diana reprit. Elle se mit à écrire, trouva une église qui prenait au sérieux l’amour de Dieu pour guérir et renouveler le monde. Elle lut de nouveaux livres et trouva de nouveaux amis. « J’étais libre. Et plus, je sortais de la cage, plus je savais que Jésus était avec moi ». En février 1996, elle rencontra, en pleine affinité, un homme avec lequel elle s’est marié, onze mois plus tard. « Le chemin se fait en marchant ». « Quelque soit ce qui s’était conjugué pour créer ma cage, j’ai choisi différemment. J’ai perdu beaucoup. J’ai gagné davantage. Et Jésus était avec moi. Le chemin nous a amené ici » (p 214).

Cette histoire d’emprise, puis de libération, n’est qu’une facette du livre : « Freing Jesus ». L’image de Jésus est souvent déformée par des interprétations sociales et religieuses. « Libérer Jésus » est un service bienvenu. Certes, dans un contexte culturel particulier, elle allie une expérience personnelle, une inspiration spirituelle, un savoir théologique et historique et un talent d’écrivain.

Si nous avons choisi de n’en retenir qu’un aspect, la manière dont on peut être entrainé dans une emprise religieuse, puis en être libéré, c’est parce que ce récit nous aide à comprendre et ainsi aider ceux qui y sont confrontés. Ce phénomène d’emprise peut se manifester dans différents domaines de la religion et de la politique. Il prospère dans des situations d’insécurité (3) où telle idéologie apparaît comme un refuge. Il apparaît, bien sur, dans les « dérives sectaires ».

Ce récit montre comment des certitudes peuvent déboucher sur un univers mental qui vous sépare du monde extérieur et vous enferme. Pour faire face à l’emprise, si les émotions jouent un rôle majeur, il faut prendre en compte les idées auxquelles les gens adhèrent et répondre à leurs questionnements souvent inavoués et souterrains. C’est à travers une évolution des idées et des représentations qu’un chemin de libération peut s’ouvrir. Diana se sentait mal à l’aise. Elle disposait d’une ressource intérieure, celle de sa mémoire d’un autre vécu. Elle a trouvé une ouverture dans la réflexion historique. Elle a été aidée par des accompagnements.

Certaines croyances sont directement mortifères. On le voit dans ce récit. S’attacher à la perception du mal engendre le mal. Le remède, c’est l’amour comme Jésus nous y invite. L’amour libère des exclusions et des séparations. « Le chemin de Jésus est le chemin de l’amour », écrit Diana Butler Bass.

J H

- Diana Butler Bass. Freing Jesus. Rediscovering Jesus as Friend, Teacher, Saviour, Lord and Presence. Harper One, 2021

- Ce verset : « Je suis la voie, le vérité et la vie » porte une libération spirituelle. Comme le montre Monique Hébrard, il résonne chez beaucoup de nos contemporains : https://www.la-croix.com/Archives/1995-10-11/Je-suis-la-voie-la-verite-la-vie-_NP_-1995-10-11-398498

- L’insécurité abrite également le ressentiment qui se traduit par des enfermements et des emprises. Le livre De Cynthia Fleury : « Ci-git l’amer », nous éclaire à ce sujet : https://vivreetesperer.com/face-au-ressentiment-un-mal-individuel-et-collectif-aujourdhui-repandu/

Diana Butler Bass est l’auteur de plusieurs livres innovants et éclairants sur l’évolution du christianisme et la recherche spirituelle aujourd’hui.

Voir ici :

Une nouvelle manière de croire. Selon Diana Butler Bass dans son livre : Grounded : https://vivreetesperer.com/une-nouvelle-maniere-de-croire/

Dieu vivant, Dieu présent, Dieu avec nous dans un monde où tout se tient : https://vivreetesperer.com/dieu-vivant-dieu-present-dieu-avec-nous-dans-un-univers-interrelationnel-holistique-anime/

par jean | Jan 4, 2018 | ARTICLES, Vision et sens |

L’espérance comme motivation et accompagnement de l’action.

Nos activités, nos engagements dépendent de notre motivation. Et notre motivation elle-même requiert la capacité de regarder en avant, un horizon de vie, une dynamique d’espérance. Quel rapport entre espérance et action ? Cette question concerne tous les registres de notre existence. Jürgen Moltmann apporte une réponse théologique à cette question dans l’introduction à son dernier ouvrage qui porte sur l’éthique de l’espérance (Ethics of hope ») (1)

Qu’est-ce que nous pouvons espérer ? Que pouvons-nous faire ? Un espace pour l’action.

L’espérance, nous dit Moltmann, suscite notre motivation. Peut-on agir si nous avons l’impression de nous heurter à un mur ? A un certain point, le volontarisme trouve sa limite. Dans l’histoire, on a vu des groupes se déliter parce qu’ils avaient perdu une vision de l’avenir. Pour agir, nous avons besoin de croire que notre action peut s’exercer avec profit. « Nous devenons actif pour autant que nous espérions », écrit Moltmann. « Nous espérons pour autant que nous puissions entrevoir des possibilités futures. Nous entreprenons ce que nous pensons être possible ».

Ce regard inspire nos comportements sur différents registres, dans la vie quotidienne, mais aussi dans la vie en société. « Si, par exemple, nous espérons que le monde va continuer comme maintenant, nous garderons les choses telles qu’elles sont. Si, par contre, nous espérons en un avenir alternatif, alors nous essaierons dès maintenant de changer les choses autant que faire se peut ».

Que dois-je craindre ? Qu’est-ce que je peux faire ? L’action : une nécessité.

« Nous pensons à l’avenir, non seulement en fonction d’un monde meilleur, mais aussi, et peut-être plus encore, en fonction de nos anxiétés et de nos peurs ». Il est important et nécessaire de percevoir les dangers. Nos peurs interviennent alors comme une alerte.

La peur affecte également nos comportements. L’anxiété attire notre attention sur les menaces. Nous faisons face au danger avec d’autant plus d’énergie que nous percevons l’efficacité de notre action. « Une éthique de la crainte nous rend conscient des crises. Une éthique de l’espérance perçoit les chances dans les crises ».

Espérance chrétienne. D’un monde ancien à un monde nouveau.

Dans les textes apocalyptiques juifs et chrétiens, la fin des temps est évoquée dans des scénarios catastrophiques, « mais, en même temps, la délivrance à travers un nouveau commencement divin est proclamé avec d’autant plus de vigueur ». Ainsi, « rien de moins que l’Esprit de Dieu sera répandu pour que tout ce qui est mortel puisse vivre ». (Joël 2. 28-32. Actes 2 16-21). Porté par l’Esprit divin, la nouvelle création de toutes choses commence lorsque le monde ancien s’efface . Motmann cite le poète Friedrich Hölderlin : « Là où est le danger, la délivrance croit aussi ». « L’éthique chrétienne de l’espérance apparaît dans la mémoire de la résurrection du Christ crucifié et attend donc l’aube du nouveau monde suscité par Dieu dans l’effacement de l’ancien ». C’est une forme de métamorphose. La transformation est déjà en cours. « L’espérance chrétienne est fondée sur la résurrection du Christ et s’ouvre à une vie à la lumière du nouveau monde suscité par Dieu. L’éthique chrétienne anticipe, dans les potentialités de l’histoire, la venue (« coming » universelle de Dieu ».

Prier et observer.

Si l’on espère, la prière s’inscrit dans une attente et, en conséquence, elle s’accompagne d’une observation de ce qui se passe et va se passer : prier et observer. « En observant, nous ouvrons nos yeux et reconnaissons le Christ caché qui nous attend dans les pauvres et les malades (Matthieu 25. 37)… L’attention à l’éveil messianique se manifeste à travers les signes des temps dans lesquels le futur de Dieu est annoncé de telle façon que l’action chrétienne inspirée par l’espérance, devienne anticipation du royaume qui vient, dans lequel justice et paix s’embrassent mutuellement ».

Attendre et se hâter.

« Dans l’espérance de l’avenir divin, tous les théologiens de Coménius à Blumhardt ont mis l’accent sur ces deux attitudes : attendre et se hâter ». Attendre ne veut pas dire adopter une attitude passive, mais au contraire regarder en avant : « La nuit est avancée. Le jour est proche » (Romains 15.12). Attendre, c’est aussi s’attendre. « La venue de Dieu, Dieu qui vient, engendre une puissance de transformation dans le présent ». « Dans la tension de l’attente, nous nous préparons à l’avenir divin et cet avenir gagne en force dans notre présent ».

Et aussi, nous ne nous résignons pas à l’injustice et à la violence. Les gens qui attendent la justice de Dieu ne peuvent plus supporter la réalité actuelle comme un fait obligé « parce qu’ils savent qu’un monde meilleur est possible et que des changements sont aujourd’hui nécessaires ».

L’attente s’exerce dans une foi fidèle : « L’espérance ne donne pas seulement des ailes à la foi. Elle donne aussi à cette foi le pouvoir de tenir ferme et de persévérer jusqu’au bout ».

Il y a aussi un double mouvement : attendre et se hâter. « Se hâter dans le temps signifie traverser la frontière entre la réalité présente et la sphère de ce qui est possible dans l’avenir ». En traversant cette frontière, nous anticipons l’avenir que nous espérons. « Ne pas prendre les choses comme elles sont, mais les voir comme elles peuvent être dans l’avenir et amener dans le présent cette potentialité, ce pouvoir être, c’est nous ouvrir à l’avenir ». Le présent apparaît comme une transition entre ce qui a été et ce qui sera.

« Regarder en avant, percevoir les possibilités et anticiper ce que sera demain, tels sont les concepts fondamentaux d’une éthique de l’espérance. Aujourd’hui, attendre et se hâter dans la perspective du futur signifient résister et anticiper ».

Jean Hassenforder

(1) Moltmann (Jürgen). Ethics of Hope. Fortress Press, 2012. Ce livre a été traduit par Margaret Kohl à partir de la première édition publiée en allemand en 2010 : Ethik der Hoffnung. Dans cet ouvrage, Jürgen Moltmann fait le point sur sa pensée après plusieurs décennies de réflexion théologique. Ce texte est écrit à partir de l’introduction à laquelle les citations sont empruntées (p 3-8).

Sur ce blog , d’autres articles sur la pensée de Jürgen Moltmann :

« Le Dieu vivant et la plénitude de vie » : https://vivreetesperer.com/?p=2697

https://vivreetesperer.com/?p=2413

« Dieu vivant, Dieu présent, Dieu avec nous dans un monde où tout se tient » https://vivreetesperer.com/?p=2267

« L’avenir inachevé de Dieu. Pourquoi c’est important pour nous ! » : https://vivreetesperer.com/?p=1884