par jean | Mai 5, 2024 | ARTICLES, Vision et sens |

Au sein de la culture occidentale, en fonction de différents facteurs comme la perception des effets néfastes d’un extrême individualisme et la montée d’une vision écologique, on prend de plus en plus conscience d’une réalité jusque-là méconnue : la relation, la reliance, la connexion. (1) Tout se tient. Cependant, cette évolution des esprits doit surmonter et dépasser une culture individualiste qui s’est installée dans le monde occidental depuis des siècles.

En regard, issue de la culture bantou, et par extension, africaine, « L’Ubuntu met l’accent sur le vivre ensemble, et l’interdépendance des individus au sein de la communauté. Des relations positives et une harmonie communautaire rehaussent notre humanité. L’idée force est de valoriser l’empathie, la compassion, la dignité et la valeur intrinsèque de chaque personne. Dans la philosophie de l’Ubuntu, le bien de la communauté est essentiel pour le bien de chaque individu. Être dans l’esprit de l’Ubuntu, c’est aussi apprécier la valeur de la coopération, le soutien mutuel, et le bien commun dans la prise de décision… Ubuntu est fondée sur la compréhension que chaque personne possède une valeur et une dignité intrinsèque. Elle renforce l’idée qu’étant un être social, un individu n’est pas intrinsèquement une entité solitaire, existant tout seul sur son île comme Robinson Crusoé. En vérité, l’être d’une personne est tissé avec celui des autres dans un tissu complexe de connexions sociales. Ubuntu se réalise dans un environnement social inclusif et des relations interconnectées. Une communauté régie par Ubuntu favorise le respect, la compassion, et une responsabilité partagée. En Afrique, la philosophie de l’Ubuntu se manifeste dans de nombreuses expressions culturelles, notamment dans la musique, les processus de prise de décision, qui promeuvent l’inclusivité, la construction de consensus, des systèmes de gouvernance et de résolution de conflits » (p 229-230).

Un homme, l’archevêque Desmond Tutu a fait connaitre la philosophie de l’Ubuntu dans le monde à travers son œuvre de réconciliation dans la période post-apartheid de l’Afrique du Sud… « L’archevêque Desmond Tutu, comme ancien président de la Commission Vérité et Réconciliation, a incarné l’esprit de l’Ubuntu dans le processus de réconciliation. Il a mis l’accent sur la valeur du pardon, de la guérison et du dialogue en se confrontant aux divisions et aux cicatrices du passé » (p 220).

Un livre, paru en 2024, aux Presses Universitaires de l’Université de Louvain se présente comme un recueil de textes examinant la vision de l’Ubuntu dans ses rapports avec la philosophie occidentale et ses contributions innovantes dans différents champs de la société et de la culture : « Ubuntu. A comparative study of an african concept of justice » (2). Parmi les autres livres portant sur Ubuntu, nous nous référons également ici à un livre publié à l’Harmattan : « Comprendre Ubuntu » (3) qui porte en sous-titre les noms de deux personnalités : Placide Tempels, un prêtre qui a mis en évidence l’originalité de la philosophie de l’Ubuntu en provenance de la culture Bantou et L’archevêque Desmond Tutu, grand acteur de la mise en œuvre de cette philosophie dans le champ politique et judiciaire.

Nous nous interrogerons d’abord sur l’origine de cette philosophie et ses caractéristiques ainsi que sur la vision qui en découle. Nous reviendrons sur la mise en œuvre de l’esprit Ubuntu dans le processus de libération post-apartheid en Afrique du sud. Nous évoquerons la comparaison entre Ubuntu et la philosophie occidentale.

De la culture bantou à la philosophie de l’Ubuntu : Une vision du monde

Pour « comprendre Ubuntu » l’auteur du livre, Kaumba Lafunda Samajiku, envisage la culture bantu à partir d’une approche linguistique. Un prêtre missionnaire, Placide Tempels « a étudié les langages, les comportements, les institutions et les coutumes des bantu » A partir de là, il a rapporté un système de pensée bantu. Son livre : « la philosophie bantu », publié en 1945 et traduit en anglais en 1959 a beaucoup favorisé la compréhension occidentale de la philosophie africaine. Il y traite de métaphysique, de sagesse, d’anthropologie, d’éthique et de restauration de la vie (p 15). « Pour Tempels, les bantu ont une conception essentiellement dynamique de l’être. Alors que pour la pensée occidentale, l’être est ‘ce qui est’, conçu de manière statique, la philosophie bantu conçoit l’être comme ‘ce qui possède la force, l’être est force’…. Tous les êtres sont des forces : Dieu, les hommes vivants et trépassés, les animaux, les plantes, les minéraux » (p 16). Chez Tempels, le contenu de la philosophie bantu se résume autour du « concept fondamental de force vitale… ». Des valeurs fondamentales de vie, fécondité et union vitale fondent l’ontologie des Bantu, l’idée qu’ils se font de l’être, ainsi que la formulation des règles éthiques et socio-juridiques » (p 21). Cette philosophie bantu est à la source de Ubuntu. Selon Wikipedia, « le mot Ubuntu issu de langues bantues d’Afrique centrale, orientale et australe, désigne une notion proche des concepts d’humanité et de solidarité ». Selon Kaumba Lufunda Samajiku, au cours de ces dernières décennies, l’esprit Ubuntu n’a pas seulement inspiré le processus de reconstruction de l’Afrique du sud dans la justice et la réconciliation, mais il exerce une influence plus générale, ainsi que l’herméneutique déployée par Barbara Cassin et Philipe Joseph Salazar ou la réalisation d’un logiciel open-source et gratuit construit à partir d’un noyau linux portant le nom d’Ubuntu et que des millions d’utilisateurs peuvent utiliser.

Selon un théologien zambien, Teddy Chalwe Sakupapa (4), le cadre conceptuel met bien en évidence « la centralité de la vie et des interrelations entre les êtres dans la vision africaine du monde ». « Le cadre conceptuel de l’ontologie et de la cosmologie bantu, telle qu’exprimée par Tempels et interprétée et appropriée par les théologiens africains, indique un sens fort du respect de la vie. C’est une mise en valeur de la centralité de la vie et de l’interrelation entre les êtres. Dans cette réalité interreliée, il n’y a pas de séparation entre le séculier et le sacré » ; La relationalité est au cœur de l’ontologie africaine ». Teddy Chalwe Sakupapa ouvre une réflexion théologique. La vie et la relationalité sont des thèmes centraux dans l’Écriture aussi bien que dans la récente réflexion pneumatologique de théologiens comme Jürgen Moltmann. La relationalité est également devenue particulièrement centrale dans les discours sur la Trinité et l’écologie (5).

Ubuntu pour la vérité et la réconciliation dans le processus de liquidation de l’apartheid et la construction d’une nouvelle société africain

A travers une lutte non violente, Gandhi et Mandela sont parvenus à obtenir la libération de peuples opprimés (6). Sous la direction de Mandela, l’Afrique du Sud a également évité les affres de la guerre civile. Son rôle a été décisif. Barack Obama a rendu hommage à son humanisme spirituel. Mandela « comprenait les liens qui unissent l’esprit humain… ‘L’Ubuntu’ incarne son plus grand don : celui d’avoir reconnu que nous sommes tous unis par des liens invisibles, que l’humanité repose sur un même fondement, que nous nous réalisons en donnant de nous-même aux autres ». L’action de Nelson Mandela a été de pair avec celle de Desmond Tutu. Celui-ci a recouru au concept d’Ubuntu qui a inspiré la Constitution provisoire de la Transition de l’Afrique du Sud (1993), ainsi que la loi de 1995 relative à la promotion de l’unité nationale et de la réconciliation. C’est dans ce contexte que va apparaître la Commission Vérité et Réconciliation sous l’impulsion de l’archevêque anglican Desmond Tutu. C’est la mise en œuvre d’un processus de réconciliation et de guérison collective. Dans un contexte de médiation, puissamment portée par une dimension spirituelle et religieuse d‘inspiration chrétienne, une expression concrète des victimes et des bourreaux va pouvoir advenir. Les victimes sud-africaines pourront dire à haute voix les coups reçus, les peines vécues, et les bourreaux d’hier, le mal qu’ils ont fait, en tant qu’agents institutionnels du régime. Dans ce processus, éclot une « justice réparative ». Cette forme de justice cherche à mobiliser tous et chacun dans la quête de solutions pragmatiques permettant la réponse d’une vie commune apaisée (5). Kaumba Lufunda Samajiku voit dans tout ce processus la mise en œuvre d’une « vision du monde Ubuntu » (p 23). « La réparation est une restauration de la vie, une restauration de l’ordre ontologique… La réparation consiste toujours, en fait, à éloigner le mal… La question de la vérité comme étape obligée de la réconciliation se comprend dans la mesure où la réconciliation est une reconstitution des relations entre les forces vitales dans leur intégrité… » De même, l’auteur rappelle l’importance majeure de l’interrelation entre les êtres humains. « L’être humain ne peut pas être solitaire. Il est inséré dans un réseau de relations en tant que membre lié à d’autres membres… ». Ainsi, « la restauration des liens sociaux apparait dans le processus mis en œuvre par la Commission Vérité et Réconciliation. Elle met dans une même continuité la conception de la nature de l’homme et la conception de la nature de la justice… » (p 27-30).

Ubuntu : la dimension internationale

Le livre : « A comparative study of an african concept of justice », présente une compréhension internationale et systématique d’Ubuntu en examinant les nuances à travers les différentes cultures africaines. De plus, il juxtapose Ubuntu avec des concepts dominants des philosophies occidentales, incluant « la justice comme équité » de John Rawls, la justice sociale, l’individualisme libéral, l’éthique des relations et des affaires et les droits humains » (p 231).

Les auteurs mettent en évidence « une distinction entre Ubuntu et l’individualisme libéral occidental ». « Ce sont deux perspectives philosophiques différentes en ce qui concerne la nature des êtres humains et les relations entre individus et société ». « Par exemple, le philosophe américain John Rawls déclare dans une « Theory of Justice » que chacun a des droits inaliénables fondés sur la justice, que même l’intérêt collectif de la société ne peut outrepasser… Ainsi, les individus sont envisagés comme des entités indépendantes et autonomes avec des droits et des libertés inhérentes à ce que Michael Sadler considère comme « un soi libre de toute entrave ». « Pour le soi libre de toute entrave, ce qui importe au-dessus de tout, ce qui est le plus essentiel pour notre personnalité, ce ne sont pas les fins que nous choisissons, mais notre capacité de les choisir ». De même, Alasdair MacIntyre pense que l’individualisme libéral occidental déforme les relations sociales. L’histoire de ma vie est toujours incluse dans l’histoire des communautés dont dérive mon identité. Je suis né avec un passé. Et essayer de se couper soi-même de ce passé, dans une approche individualiste, c’est déformer ma relation actuelle ». En regard, Ubuntu tourne autour de la communauté et de l’interdépendance parmi ses membres. Il reconnait une nature humaine communautaire et met l’accent sur notre bien-être partagé ». « Alors que l’éthique des droits est à la base de la philosophie de l’individualisme libéral, Ubuntu se fonde sur la mise en œuvre de relations positives et la réalisation d’une harmonie parmi les gens. Selon Ubuntu, une conduite éthique découle de la compréhension des relations intersubjectives et des obligations des individus les uns envers les autres ». C’est une perspective bien différence de celle de l’individualisme libéral occidental où prévaut le gain et l’intérêt personnel. Les auteurs citent l’économiste anglais du XVIIIe siècle, Adam Smith, auteur du livre : « Wealth of Nations » : « Ce n’est pas de la bienveillance du boucher, du brasseur ou du boulanger que nous attendons notre repas, mais de la manière dont il met en œuvre son propre intérêt. Nous nous adressons nous-même, non pas à leur humanité, mais à leur amour pour eux-mêmes et nous ne leur parlons jamais de notre nécessaire, mais de leur intérêt ». L’ethos d’Ubuntu est fondé sur la croyance dans l’intérêt collectif et dans la coopération. Les individus peuvent améliorer leur humanité en contribuant au collectif et en établissant des relations positives (p 231-232).

Cependant, on doit dire que Ubuntu ne se limite pas à une dichotomie entre communautarisme et individualisme ; sinon, nous aurions perdu de vue des éléments fondamentaux du discours sur l’humanisme africain. La philosophie de l’Ubuntu maintient qu’un accomplissement et une prospérité individuelle dépend d’une communauté soutenante… Mais ainsi, au lieu de nier une identité individuelle, en fait, Ubuntu la renforce » (p 233). En regard d’une conception abstraite du soi et de la rationalité, Ubuntu met en valeur le rôle des relations et de la communauté dans la formation de l’identité personnelle et la croissance éthique.

Si les conceptions de Ubuntu et de la philosophie de la justice différent, elles s’accordent pour défendre la dignité des individus et soutenir les plus vulnérables. Cependant, « en intégrant les principes de l’Ubuntu, la philosophie occidentale pourrait étendre son cadre éthique, adopter des interprétations relationnelles et contextuelles de la personnalité, et explorer de nouvelles méthodes pour l’éthique sociale, la justice, et la construction d’une communauté. Ubuntu pourrait enrichir la philosophie occidentale en portant son attention sur des aspects négligés de l’existence humaine, en cultivant une compréhension plus intégrée de l’éthique, et en plaidant pour des valeurs d’empathie, de compassion et de bien-être communautaire » (p 233).

Cependant, Ubuntu intervient également dans d’autres domaines. Ainsi, elle porte des idées concernant « la richesse sociale et un capitalisme inclusif ». Comme on peut l’imaginer, elle introduit un principe de responsabilité dans la vie économique. De même, Ubuntu est particulièrement propice à une politique économique et environnementale. « Ubuntu envisage les individus, les communautés et le monde naturel dans un mode symbiotique. La mise en œuvre d’Ubuntu dans le développement durable s’appuie sur une vision holistique qui reconnait l’interdépendance des systèmes sociaux, économiques et environnementaux ». C’est « le passage d’une vision anthropocentrique à une vision écocentrique, la reconnaissance de la corrélation entre le bien-être humain et la santé environnementale. La philosophie d’Ubuntu met également en valeur le système de connaissance indigène qui offre des approches pertinentes pour une gestion durable des ressources et la préservation écologique (p 234).

Si, au cours des derniers siècles, la globalisation du monde a résulté, pour une part d’une activité effrénée et d‘une prétention insensée de vastes portions de la société occidentale, en regard, elle a également permis la rencontre de civilisations qui ont exercé une influence envers elle, comme le montrent David Graeber et David Wengrow dans leur livre sur l’histoire de l’humanité (7). Aujourd’hui, à une époque, où l’impérialisme antérieur s’est largement effondré, l’influence des cultures autochtones, en Afrique comme en Asie, peut témoigner de leurs sagesses et s’exercer à l’échelle du monde. Il en va ainsi pour la sagesse bantu : Ubuntu, qui a donné lieu à plusieurs publications. Ainsi, aux précédentes déjà évoquées, on peut rajouter un livre écrit par la petite-fille de Desmond Tutu, Mungi Ngomané ,aujourd’hui très active sur la scène internationale : « Ubuntu. Leçons de sagesse africaine » (8). Cet ouvrage porte en sous-titre une maxime qui caractérise la philosophie d’Ubuntu : « Je suis, car tu es ». En regard d’un individualisme qui se suffit à lui-même, c’est la relation humaine qui, ici, est première. Or, aujourd’hui, dans la culture européenne, un courant de pensée, qui va en grandissant, met l’accent sur l’importance et la nécessité de la relation (1). Le terme de « reliance » commence à apparaitre. La spiritualité est envisagée en terme de relation entre les humains, avec soi-même, avec la nature et avec Dieu. Et, Dieu lui-même est un Dieu trinitaire, un Dieu relationnel. Cette approche apparait fréquemment sur ce blog dans les écrits de théologiens comme Richard Rohr et Jürgen Moltmann. La référence à ce dernier apparait chez des théologiens africains qui apprécient la philosophie de Ubuntu. Ainsi envisager Ubuntu aujourd’hui, ce n’est pas considérer un phénomène exotique, mais prêter attention à un état d’esprit qui est source d’inspiration.

J H

- Relions-nous ! Un livre et un mouvement de pensée : https://vivreetesperer.com/tout-se-tient/ La vie spirituelle comme une conscience relationnelle ; une recherche de David Hay sur la spiritualité d’aujourd’hui : https://www.temoins.com/la-vie-spirituelle-comme-une-l-conscience-relationnelle-r/ Reliance ; une vision spirituelle pour un nouvel âge : https://vivreetesperer.com/reliance-une-vision-spirituelle-pour-un-nouvel-age/ Reconnaître et vivre la présence d’un Dieu relationnel : https://vivreetesperer.com/reconnaitre-et-vivre-la-presence-dun-dieu-relationnel/

- A comparative study of an African concept of justice. Edited by Paul Nnodim and Austin C. Okigbo. Leuven University Press. 2024

- Kaumba Lufunda Samajiku; Comprendre Ubuntu. R.P. Placide Tempels et Mgr Desmond Tutu Sur une toile d’araignée. L’Harmattan, 2020

- Esprit et écologie dans le contexte de la théologie africaine : https://www.temoins.com/esprit-et-ecologie-dans-le-contexte-de-la-theologie-africaine/

- Pour une vision holistique de l’Esprit : https://vivreetesperer.com/pour-une-vision-holistique-de-lesprit/

- Mandela et Gandhi, acteurs de libération et de réconciliation : https://vivreetesperer.com/non-violence-une-demarche-spirituelle-et-politique/

- David Graeber, Davis Wengrow. Au commencement était… Une nouvelle histoire de l’humanité. Les liens qui libérent, 2023

- Mungi Ngomane. Ubuntu. Leçons de sagesse. Je suis, car tu es. Harper Collins, 2019

par jean | Juil 31, 2017 | ARTICLES, Expérience de vie et relation, Vision et sens |

« Dans les dernières années de sa vie, Odile a manifesté à plusieurs reprises son désir de transmettre une expérience et une réflexion qui se sont développées au cours de son existence. Ainsi a-t-elle exprimé dans plusieurs écrits son grand désir de communiquer un message d’amour et de vie. « Ce que j’ai la joie de partager aujourd’hui est la découverte des bienfaits de Dieu : manifestation de sa bonté infinie que j’ai pu ressentir, de sa magnificence que j’ai pu reconnaître dans la création, de sa présence dans l’énergie vitale sur tout ce qui existe. Mon regard s’est éclairé. Mon attitude s’est adoucie. Mon cœur s’est rempli de reconnaissance. « Le Royaume de Dieu s’est approché » dit Jésus. Aujourd’hui, Jésus est ressuscité. Nous pouvons vivre le règne de Dieu sur terre chacun et chacune à sa mesure. Cette joie de reconnaissance explose en moi. J’ai envie de la partager. La vie vaut la peine d’être vécue ». Ainsi les écrits d’Odile ont pu être recueillis et publiés dans un livre : « Sa présence dans ma vie » (1).

Au cours des dernières années de sa vie terrestre, Odile a affronté les assauts répétés d’un cancer. C’est dans cette condition qu’elle s’interroge sur la joie. Lorsque l’apôtre Paul parle , à plusieurs reprises de la joie dans ses épîtres : « Soyez toujours joyeux ! », est-ce possible ? Comment parler authentiquement de notre vécu par rapport à la joie ? Odile parle ici de la joie à partir de sa foi et de son expérience.

La joie jusque dans l’épreuve

Quand tout roule, que je me sens en forme, la vie est belle…La joie est tout naturellement au rendez-vous. Chacun peut le constater. Voilà que les nuages arrivent, que des pépins pleuvent, ou simplement qu’une mauvaise nouvelle s’annonce, alors patatras tout s’écroule. Je me sens fatiguée avec un vague à l’âme qui risque fort de s’installer. Alors le commun des mortels constate d’un air résigné : « Il y a des jours avec et des jours sans ».

Se laisser influencer par le climat ambiant, comme un bouchon voguant sur l’eau, ne me satisfait pas. Je souhaite tenir ma vie en mains dans la mesure de mes possibilités. Je lis dans le livre des Proverbes des vérités profondes que j’ai pu observer dans ma vie : « Un esprit joyeux est un excellent remède, mais l’esprit déprimé mine la santé » (Pr 17/22). « Un bon moral permet de supporter la maladie (Pr 18/14). Et aussi : « Si tu te laisses abattre au jour de l’adversité, ta force est bien peu de chose » (Pr 24/10). Alors comment développer cette force intérieure que je désire ?

L’apôtre Paul parle à plusieurs reprises de cette joie dans ses épîtres. « Soyez toujours joyeux ! ». Toujours ? Est-ce vraiment possible ? Allez donc dire cela à quelqu’un dans la détresse où même simplement dans la peine. Vous risquez fort d’être renvoyé « sur les roses » ! Dans l’épître aux Thessaloniciens, (5/17-18), Paul ajoute : « Priez sans cesse. Remerciez Dieu en toute circonstances : Telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimé en Jésus-Christ ».

Remercier en toutes circonstances ? Est-ce possible ? Comment ? Pourquoi ? Ne risquons-nous pas d’être hypocrites ? Il faut reconnaître ses sentiments. J’ai médité longuement la lettre adressée aux chrétiens de Philippes. Le mot : « joie » est mentionnée plus de dix fois, et « joyeux », tout autant. Pourtant Paul est en prison. Enchaîné dans des conditions matérielles pénibles, il parle de « détresse », et, de plus, il est profondément attristé, meurtri même, par l’attitude de certains, jaloux, hypocrites, dit-il, qui annoncent l’Evangile dans un esprit de rivalité.. Il semble toujours sur le qui-vive, car il voit l’influence néfaste de la propagande judaïsante pour ramener les chrétiens sous le joug de la « Loi ». En même temps, l’apôtre a une affection particulière et une profonde reconnaissance pour les chrétiens de Philippes. Ils ont pris part à sa détresse et l’ont secouru : soutien matériel qui soulage ses conditions de vie, mais aussi et surtout leur communion spirituelle dans leur collaboration à la diffusion de la Bonne Nouvelle. Il se réjouit de les savoir fidèles à l’Evangile, de leur progrès dans la foi, de leur amour fraternel entre eux.

Alors, où est la vérité ? L’univers de Dieu est bien paix et joie dans la justesse des commandements de Dieu. (Romains 14/17). Attention de ne pas devenir schizophrène spirituel en séparant notre vécu : corps, émotion, mental, des élans mystiques. Plus j’approfondis ma relation à Dieu, plus je suis convaincu que Dieu a des projets de bonheur pour moi (Jérémie 29/11), dans mon être tout entier (I Thes 5) et non pas uniquement spirituel. Voilà ce qui lui fait plaisir (Romains 12/1).

Alors joyeux dans l’adversité ? Je relis attentivement cette épître aux Philippiens. Comment l’apôtre réagit-il devant l’attitude qui l’a tant blessée de ceux « qui, animés par un esprit de rivalité et de dispute, jaloux de ses succès, se mettent à prêcher Christ ».

Qu’importe, après tout ! » dit Paul. Ce qui importe le plus, c’est que Christ soit annoncé, quelque soit le support de la communication. Alors sa douleur passe au second plan et s’adoucit à travers un intérêt plus important.

Dans le Psaume 23 du bon berger, je constate : devant l’adversité, le Seigneur prépare un banquet pour moi, m’accueillant comme un hôte important : sa bonté, sa générosité m’accompagnent tous les jours de ma vie.

J’ai compris qu’en toute chose, Dieu me veut du bien. Dans toute adversité, il y a un germe de vie. Aussi, je comprends la parole de Jésus : la semence doit mourir en terre pour donner une plante. A chaque déception, le long de cette maladie a rebondissements, je me tourne vers l’Esprit Saint, le consolateur qui conduit dans la vérité.

Attentive à sa réponse, je perçois ma voix intérieure me désignant l’attitude faussée qui est à guérir en moi : une rancune, une colère intérieure, une blessure non guérie, une manière d’être à améliorer… Parfois, c’est une parole dite par telle personne, ou verset biblique, ou même un événement qui m’interroge et m’éclaire. Ainsi, pas à pas, l’œuvre divine a fait son chemin en moi, libérant ma personnalité. Je peux dire aujourd’hui qu’à soixante-dix ans passés, je vis une profonde joie de reconnaissance de devenir de plus en plus moi même dans la croissance de mes potentialités qui étaient bloquées par tant d’obstacles et déviations vécus dans le passé.

Aujourd’hui devant tout le mal, je cherche le germe d’un bien meilleur. Sagesse et discernement spirituel souvent cités dans les épîtres de Paul développent la maturité de mon être. Actuellement, je suis étonnée de vivre ce paradoxe d’une joie profonde et d’une grande paix en même temps qu’une douloureuse déception. Cette dernière, du reste, s’estompe quand un rayon de lumière me dévoile l’espérance. Ce sentiment est subjectif bien sûr . Il est perçu à l’extérieur quand mon interlocuteur au téléphone me demande des nouvelles tout en donnant une réponse avant que je n’ai le temps de parler : « Tu as une bonne voix, ça va bien ». Ouf, je n’ai pas à exprimer mon désarroi lié au traitement renforcé qui m’est prescrit. Alors la conversation peut se dérouler sur un ton joyeux qui me fortifie. Il m’arrive parfois d’encourager et même de prier pour l’autre au bout du fil qui, lui, exprime sa souffrance, son désarroi.

Dieu est grand, d’une bonté infinie. Il imprime en moi sa paix et sa joie. La liberté des enfants de Dieu m’est accordée. Joie . Reconnaissance.

Odile Hassenforder

(1) Odile Hassenforder. Sa présence dans ma vie. Parcours spirituel. Empreinte Temps présent, 2011. L’introduction : « Odile Hassenforder : sa vie et sa pensée » est présentée sur ce blog : https://vivreetesperer.com/?p=2345 On y trouvera également d’autres textes d’Odile ou des références à sa pensée : https://vivreetesperer.com/?s=Odile+Hassenforder

Ce texte : « La joie jusque dans l’épreuve » figure dans le livre sous le titre : « Soyez toujours joyeux » (p 145-148).

Lire aussi : « La joie, force de vie » (Méditation de Anne Faisandier)

(Texte précédent)

par jean | Août 2, 2019 | ARTICLES, Expérience de vie et relation, Société et culture en mouvement |

Pourquoi la fraternité ?

Pourquoi la fraternité ?

Selon Edgar Morin

Edgar Morin vient de publier un petit livre : « La fraternité. Pourquoi ? » (1). C’est une alerte. C’est un appel. C’est, en quelque sorte, un manifeste. Et ce manifeste nous est adressé par un des plus grands penseurs de notre époque (2). Au fil des années, Edgar Morin ne nous rapporte pas seulement une vie militante et créative, mais, sociologue et philosophe, il est également un immense penseur, un penseur encyclopédique, un penseur pionnier, auteur d’une série de livres intitulée : « La Méthode » : apprendre à envisager la globalité et à reconnaître la complexité.

Au cours de décennies de recherche, Edgar Morin a écrit un grand nombre de livres couronnés par une audience internationale, puisque traduits en 28 langues. Alors pourquoi y ajoute-t-il aujourd’hui un livre engagé, en réponse aux inquiétudes suscitées par les tensions et les dérives qui se manifestent dans nos sociétés ?

Face aux périls

Dans une récente vidéo (3), Edgar Morin n’hésite pas à déclarer :

« Le pire est envisageable, mais le meilleur est encore possible ». C’est dire l’importance de l’enjeu, mais quelles sont donc les menaces ?

Si l’individualisme comporte des aspects positifs comme les possibilités ouvertes par l’autonomie personnelle, il entraine également une « dégradation des solidarités » (p 38). De même, la mondialisation a un « effet paradoxal » : « Elle crée une communauté de destin pour toute l’humanité en développant des périls globaux communs : la dégradation de la biosphère, l’incertitude économique et la croissance des inégalités, la multiplication des armes… » (p 41). Et puis, Edgar Morin dénonce également des modes de pensée qui engendrent des effets négatifs. Certes, « La domination d’une pensée qui sépare et compartimente, et qui, elle-même, ne peut accéder aux problèmes fondamentaux et globaux de la société » nous paraît ancienne, mais elle prend force lorsque « le mode de connaissance dominant devient le calcul, qui traduit toutes les réalités humaines en chiffres et ne voit dans les individus-sujets que de objets » (p 39). Ainsi, dans ces conditions, les trois moteurs couplés : sciences-techniques-économies conduisent aux catastrophes écologiques, au péril mortel des armes nucléaires et autres, aux déshumanisations de tous ordres » et, en même temps, aux dangers du transhumanisme » (p 51). En regard, Edgar Morin nous présente un ensemble de propositions. Cette voie nouvelle passe par un « changement de notre façon de connaître et de penser, réductrice, disjonctive, compartimentée pour un mode de pensée complexe qui relie, capable d’appréhender les phénomènes dans leur diversité et leur unité ainsi que leur contextualité » (p 52).

Cependant, si la conflictualité prend des formes nouvelles, elle s’inscrit dans une longue histoire. Il y a bien des maux terribles dans notre passé. La mise en garde vis à vis des périls actuels ne doit pas nous les faire oublier (4). Edgar Morin ne les évoque pas ici, mais il analyse les racines anthropologiques et idéologiques de la conflictualité.

La force de l’entraide

Le grand livre de Darwin, « De l’origine des espèces au moyen de la sélection naturelle, ou la lutte pour l’existence dans la nature » (1859-1861) a été lu, à une époque, comme « confirmant le développement des plus agressifs et mieux adaptés à un monde conflictuel, et utilisé comme justification pseudo-scientifique du darwinisme social. Le penseur libertaire, Pierre Kropotkine, s’opposa vigoureusement à cette doctrine politique comme à l’interprétation dominante du darwinisme où le « struggle for life » devenait le déterminant de la solution au profit des meilleurs… » (p 17). Edgar Morin nous montre comment le darwinisme social a perdu son emprise. Aujourd’hui, on reconnait l’importance de la symbiose et des relations associatives. Face aux forces de conflit et de destruction, « les forces

d’association et d’union s’activent dans les écosystèmes » (p 21) Aujourd’hui, l’entraide est reconnue comme une force motrice (5).

La fraternité : une grande aspiration

Le fraternité, c’est une nécessité sociale, c’est aussi un besoin intérieur… Ainsi Edgar Morin ne trace pas uniquement un chemin collectif. Il raconte l’histoire de sa vie. Il exprime un ressenti. « De même que je n’ai jamais pu vivre sans amour, je n’ai jamais pu vivre sans fraternité… Il y a les grandes fraternités durables. Mais il y a aussi les fraternités provisoires. Ces fraternités dues à la rencontre, au hasard, à la communion, à l’adhésion enthousiaste, à des je-ne-sais quoi où deux êtres se reconnaissent plus que camarades, sont des moments solaires qui réchauffent nos vies dans leur cheminement dans un monde prosaïque (p 35-36).

Liberté, égalité, fraternité, belle devise (6) mais « la fraternité ne peut pas venir d’une injonction statique, supérieure, elle doit venir de nous (p 9). Elle peut s’appuyer sur une aspiration humaine. Les sources du sentiment qui nous portent vers autrui, collectivement (nous) ou personnellement (tu) sont les sources de la fraternité (p 11).

Mais Edgar Morin sait combien cette fraternité doit être entretenue, car elle est menacée par des forces opposée. Il y a opposition entre tout ce qui pousse à l’union -eros- et, d’autre part, tout ce qui pousse au conflit -polemos- ainsi que ce qui nous pousse à la destruction et à la mort -thanatos- » (p 25). Il y a interaction. Ainsi, « tout ce qui ne régénère pas, dégénère et il en est ainsi de la fraternité »

Des oasis de fraternité

Face à des menaces bien identifiées, Edgar Morin entrevoit « un bouillonnement d’initiatives privées, personnelles, communautaires, associatives qui font germer ici et là les ébauches d’une civilisation vouée à l’épanouissement personnel dans l’insertion communautaire… il y a là comme des oasis… (p 44). On retrouve dans la description d’Edgar Morin un foisonnement d’innovations, des fablabs (laboratoires de fabrication collaboratifs) à toute la gamme des initiatives écologiques et sociales. A cet égard, le film : « Demain » nous avait bien montré le sens de ce mouvement (7) . Ce blog rapporte des innovations de ce genre (8).

« Nous devons tout faire pour sauvegarder et développer la fraternité des oasis. Le déferlement des forces négatives en notre époque de régressions éthiques et politiques généralisées, rend de plus en plus nécessaire la constitution de ces oasis. Nous devons créer des ilots de vie autre, nous devons multiplier ces ilots, car, ou bien les choses vont continuer à régresser et les oasis seront des ilots de résistance de la fraternité, ou bien, il y aura des possibilités positives et ce seront les points de départ d’une fraternité plus généralisée dans une civilisation réformée » (p 36).

Montée d’une prise de conscience

Il apparaît de plus en plus aujourd’hui que le rationalité technique et scientifique ne suffit pas. La relation humaine est essentielle dans toutes ses dimensions éthiques : care, empathie, fraternité. C’est un mouvement général qui s’exprime également sur le plan spirituel. Si, de par son histoire personnelle et le cheminement de sa réflexion, agnostique, Edgar Morin n’entre pas dans la dimension religieuse, son éloge de la fraternité rejoint les croyants engagés en ce sens.

L’amour partagé est au cœur de l’Évangile. Il a cheminé parfois en sous-main dans des moments peu avenants de la chrétienté. Michel Clévenot a pu écrire une histoire de la pratique chrétienne sous le titre : « Les hommes de la fraternité » (9). Et, dans son grand livre : « Le Phénomène humain » (10), Pierre Teilhard de Chardin voit dans l’amour, le cœur du vécu chrétien : « L’amour chrétien, chose incompréhensible pour ceux qui n’y ont pas gouté. Que l’infini et l’intangible puissent être aimable ; que le cœur humain puisse battre pour son prochain d’une charité véritable : ceci paraît à bien des gens que je connais tout simplement impossible… Et cependant, que fondé ou non sur une illusion, ce sentiment existe, et qu’il est même anormalement puissant, comment en douter – rien qu’à enregistrer brutalement les résultats qu’il ne cesse de produire autour de nous… Et n’est-ce pas un fait enfin, celui là, je le garantis, que si l’amour de Dieu venait à s’éteindre dans l’âme des fidèles, l’énorme édifice de rites, de hiérarchie et de doctrines que représente l’Eglise retournerait instantanément dans la poussière dont il est sorti » (écrit en 1938-1940). Aujourd’hui, à travers la pensée théologique de Jürgen Moltmann (11), nous apprenons à reconnaître l’inspiration de l’Esprit dans la manifestation de la fraternité où qu’elle soit, souvent dans des espaces où la référence religieuse s’en est allée.

Sur ce blog, un précédent article annonçait la recherche actuelle de fraternité : « Appel à la fraternité ». Ce livre d’Edgar Morin, accessible à tous est la contribution d’un grand penseur à cette quête. L’engagement d’un homme de savoir dans cette cause nous paraît hautement significatif.

J H

- Edgar Morin. La Fraternité. Pourquoi ? Actes Sud, 2019

- Edgar Morin Wikipedia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Edgar_Morin

- Entretien avec Edgar Morin 28 mars 2019 : https://www.youtube.com/watch?v=RghwWsPihs0

- Ne pas oublier l’âge dur dont nous sommes sortis depuis quelques décennies : Michel Serres Darwin, Bonaparte et le samaritain. Une philosophie de l’histoire : https://vivreetesperer.com/une-philosophie-de-lhistoire-par-michel-serres/

- Face à la violence, l’entraide : le livre de Pablo Servigne et Gauthier Chapelle : https://vivreetesperer.com/face-a-la-violence-lentraide-puissance-de-vie-dans-la-nature-et-dans-lhumanite/

- Une vision de la liberté, selon Jürgen Moltmann : https://vivreetesperer.com/une-vision-de-la-liberte/

- Le film « Demain » : https://vivreetesperer.com/le-film-demain/

- Le mouvement collaboratif, qui se développe actuellement, présente des facettes différentes : des communautés fraternelles, mais aussi des entreprises solidaires. Peu présent dans ce livre sur la fraternité, cet aspect économique doit être mis en valeur. La convergence est manifeste dans le livre d’Isabelle Delannoy : « L’économie symbiotique » . La présentation de ce livre est accompagnée de la mention des initiatives analysées sur ce blog : https://vivreetesperer.com/vers-une-economie-symbiotique/

- Michel Clévenot. Les hommes de la fraternité en 12 volumes « Les hommes de la fraternité. Une histoire post-moderne du christianisme » : https://www.religiologiques.uqam.ca/no9/cleve.pdf

- Pierre Teilhard de Chardin. Le phénomène Humain. Seuil (Points Sagesse) Citation : p 297-298

- Jürgen Moltmann. L’Esprit qui donne la vie. Cerf, 1999 « Un Esprit sans frontières » : https://vivreetesperer.com/un-esprit-sans-frontieres/

- Sur ce blog : « Appel à la fraternité » avril 2015 : https://vivreetesperer.com/appel-a-la-fraternite/

par jean | Sep 18, 2012 | ARTICLES, Société et culture en mouvement |

Pour réformer la finance, il faut changer les finalités et créer des institutions nouvelles incarnant le bien commun.

Pour réformer la finance, il faut changer les finalités et créer des institutions nouvelles incarnant le bien commun.

D’après le livre de James Featherby: « Of markets and men ».

Comment faire face aux dérives et aux ravages du système financier dominant ? Comment refonder la finance ?

Une voix britannique vient nous répondre. James Featherby, membre de l’équipe du « London Institute for Contemporary Christianity (LICC) » (Institut de Londres pour le Christianisme Contemporain), juriste pendant trente ans dans une grande firme de la « City » de Londres, vient d’écrire un livre passionnant à ce sujet : « Of markets and men. Reshaping finance for a new season » (1). (Des marchés et des hommes. Réorganiser la finance pour une nouvelle époque »). Et il nous fait part de son approche dans un article qui vient de paraître sur le site du LICC (2).

En passant en revue les travaux de plusieurs chercheurs, James Featherby met l’accent sur l’importance des institutions. Dans la série de conférences de Reith (Ecosse), en 2012, Niall Ferguson affirme que le plus grand danger pour l’Occident réside dans son autosatisfaction (« complacency ») vis à vis des institutions (3). Dans « The origins of political order » (Les origines de l’ordre politique) (4), Francis Fukuyama déclare que la soumission de l’état aux règles de droit est fondamentale. Dans un livre intitulé : « Why nations fall » (Pourquoi des nations échouent » (5), Daron Acemoglu et James Robinson nous disent que l’existence d’institutions destinées à servir l’intérêt public plutôt que l’exploitation privée, explique pourquoi certains pays réussissent et d’autres s’effondrent. Dans un ouvrage : « To change the world » (Changer le monde) (6), James Davison Hunter appelle les chrétiens à une « présence loyale » (« faithful presence ») dans les institutions civiques, en se consacrant en premier à l’accompagnement du changement culturel.

Face aux dérives actuelles, « la « bonté » (« goodness » a besoin de s’incarner dans des institutions si nous voulons que des cultures et conduites positives se maintiennent et grandissent. De bonnes institutions, me semble-t-il, peuvent à la fois conduire (« channel ») nos énergies positives et limiter nos excès. L’alternative est claire ».

James Featherby propose quatre démarches radicales pour institutionnaliser le bien (« goodness » dans l’économie et la finance :

° Changer le contrat social entre les grandes entreprises (« large business ») et la société en leur assignant un but civique autant qu’un but privé.

° Défaire le mécanisme par lequel une dette excessive a été créée dans la vie collective et personnelle.

° Réduire les opérations spéculatives dans les marchés financiers sans rapport avec l’économie réelle.

° Donner aux épargnants et aux retraités la capacité de mettre en oeuvre leur capital pour une fonction productive plutôt que d’avoir en vue seulement un rendement financier maximum.

« Si nous ne changeons pas les finalités des entreprises (« corporate objectives of the business ») qui contrôlent la manière dont nous vivons, incluant les structures bancaires, mais sans nous limiter à celles-ci, alors le volume de leurs budgets de publicité et la puissance de leurs plans continueront à accabler (« overwhelm ») à la fois ceux qui travaillent pour elles et le reste d’entre nous ».

Il est bon d’entendre cette voix qui, à partir d’une expérience professionnelle au sein même du système financier actuel, s’élève pour proclamer la nécessité d’un changement majeur dans les finalités et le fonctionnement du système financier et économique.

« Notre finance reflète notre philosophie. Nous avons besoin de penser et d’agir d’une manière qui soit plus relationnelle, holistique, en proximité, audacieuse, humble, inspirée par des finalités et des principes, tout cela en harmonie avec une vision biblique de la vie. Et puis, nous avons besoin de réorganiser nos institutions pour qu’elles reflètent notre nouvelle philosophie. Nous l’avons fait dans le passé. Nous pouvons le faire encore ».

Cette voix converge avec d’autres, entre autres, celles qui nous parlent aujourd’hui d’économie positive (7) ou d’économie solidaire (8) . Le chantier de la réforme est en train de se mettre en route.

J H

(1) Featherby (James). Of markets and men. Reshaping finance for a new season. Tomorrow company, 2012. http://www.licc.org.uk/shop/product/of-markets-and-men-reshaping-finance-for-a-new-season

(2) James Featherby. Reshaping finance for a new season. http://www.licc.org.uk/engaging-with-culture/connecting-with-culture/business/reshaping-finance-for-a-new-season-1389

(3) Niall Ferguson.The rule of law and its Enemies. Reith lectures, 2012 http://www.bbc.co.uk/podcasts/series/reith

(4) Francis Fukuyama. The origins of political order. From prehuman times to the French Revolution. Profile books, 2011. http://www.profilebooks.com/isbn/9781846682575/

(5) Daron Acemoglu, James A. Robinson. Why nations fail. The origins of power, prosperity and poverty. Profile books, 2012. http://www.profilebooks.com/isbn/9781846684296/

(6) James Davison Hunter. To change the world. The irony, tragedy and possibility of Christianity in the late modern world. Oxford University Press, 2010 http://ukcatalogue.oup.com/product/9780199730803.do#.UFTcza7j5Zp

(7) Voir sur ce blog : « Changement dans les esprits. Nouvelles finalités, nouvelles approches. L’économie positive ».

Voir sur le site de Témoins : « L’économie sociale et solidaire. Ses valeurs et ses enjeux » http://www.temoins.com/en-bref/leconomie-sociale-et-solidaire-ses-valeurs-et-ses-enjeux.html

par jean | Jan 1, 2014 | ARTICLES, Beauté et émerveillement, Expérience de vie et relation |

Amour, humour, émerveillement. Les albums de Peter Spier.

#

#

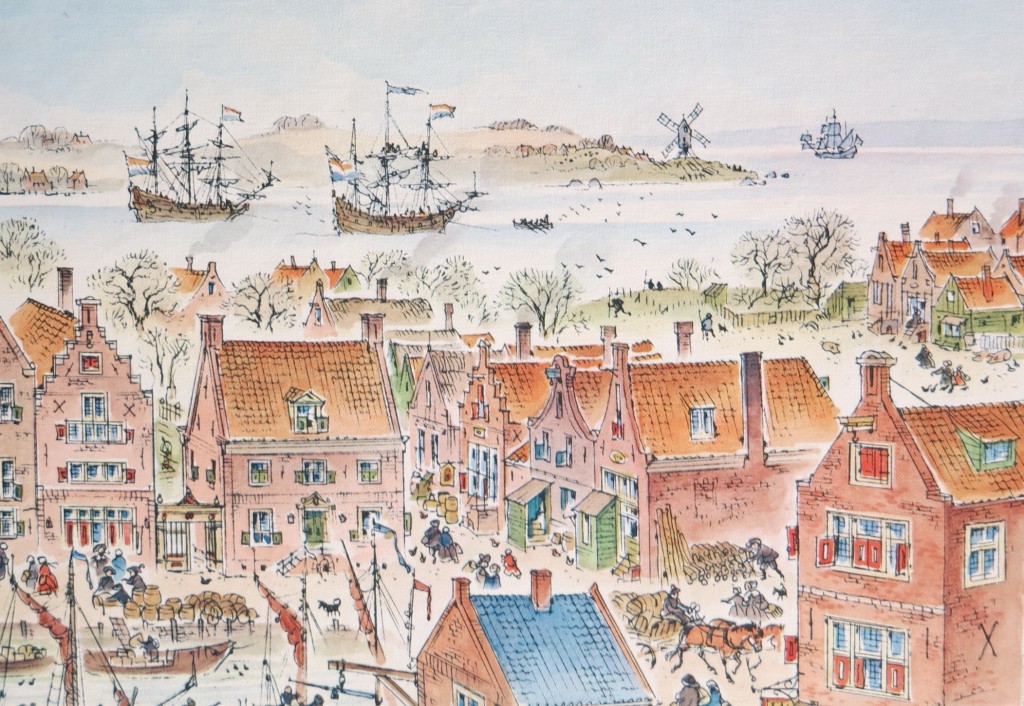

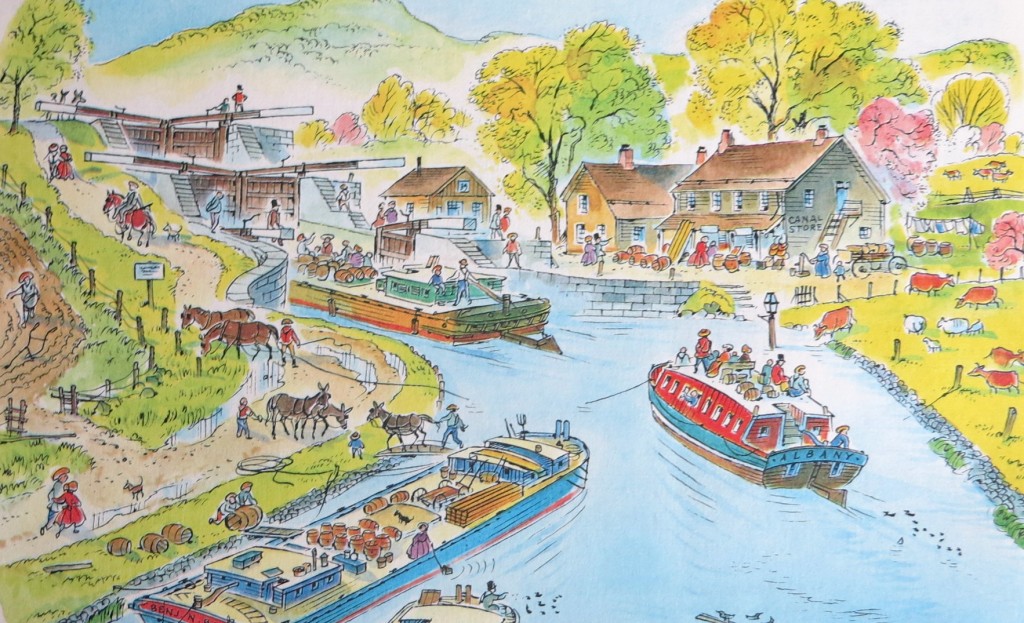

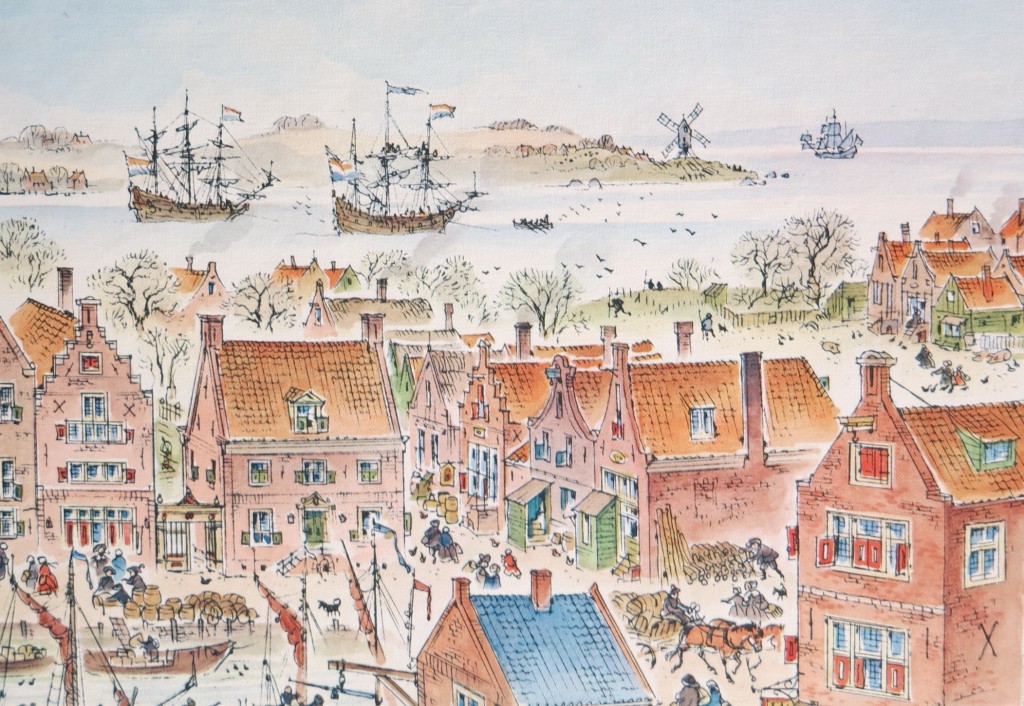

Avec quelques autres illustrateurs comme Quentin Blake (1), Peter Spier rejoint à travers son oeuvre l’esprit d’enfance : humour et émerveillement. Ayant vécu durant sa jeunesse aux Pays-Bas, Peter Spier émigre aux Etats-Unis où il va illustrer des dizaines de livres pour enfants (2). Et son œuvre se répand dans le monde. Elle nous rencontre, enfants comme adultes, à bien des étapes de notre vie.

#

#

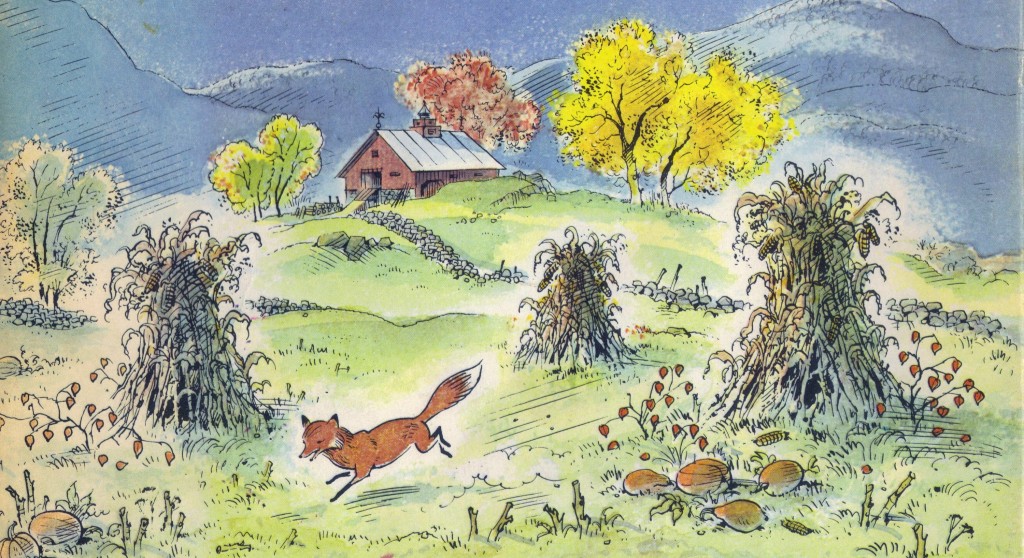

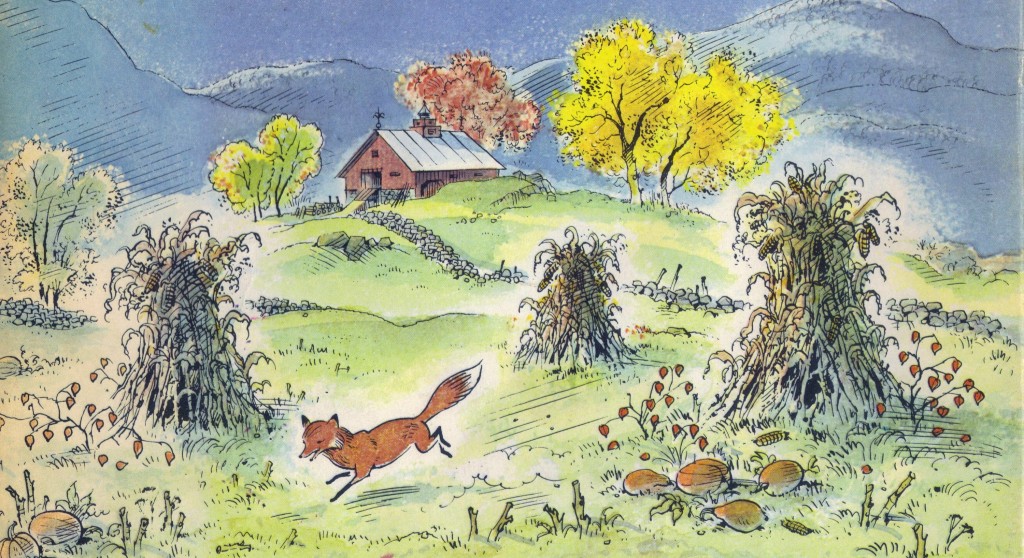

Dans la dynamique de son œuvre créatrice, Peter Spier nous est présenté dans une courte vidéo (4). La vidéo commence par un chant traditionnel issu d’un poème anglais du XVème siècle : « The fox went out on a chilly night » (5). C’est Peter Spier qui fredonne le premier couplet :

« Le renard partit la nuit pour chasser.

Il pria pour que la lune lui donne de la lumière

Car il avait plus d’un mile à faire

A parcourir avant d’atteindre la ville ».

Peter Spier reprend ce chant qui l’a inspiré pour illustrer un de ses premiers albums, d’abord pour partie couleur, pour partie noir et blanc, et puis, aujourd’hui, 53 ans après cette publication, complété par l’auteur à l’aquarelle pour une version e-book.

#

#

Peter Spier a fréquenté une école d’art à Amsterdam avant d’émigrer aux Etats-Unis où il a illustré environ 150 livres.

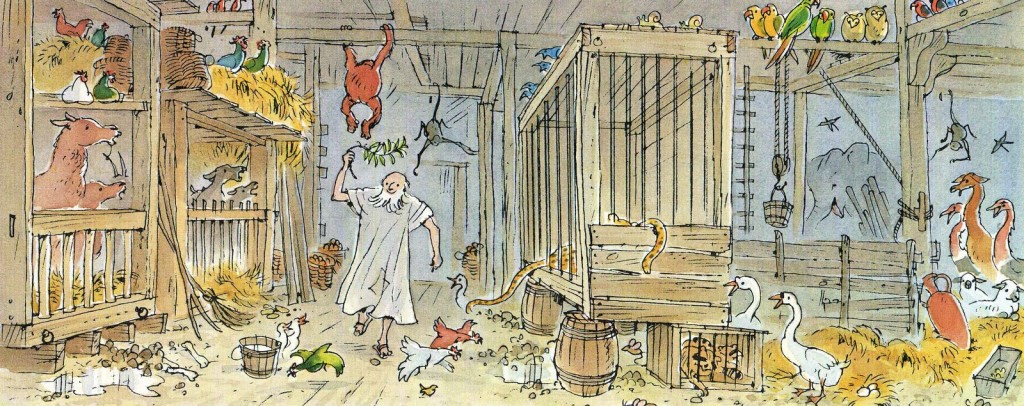

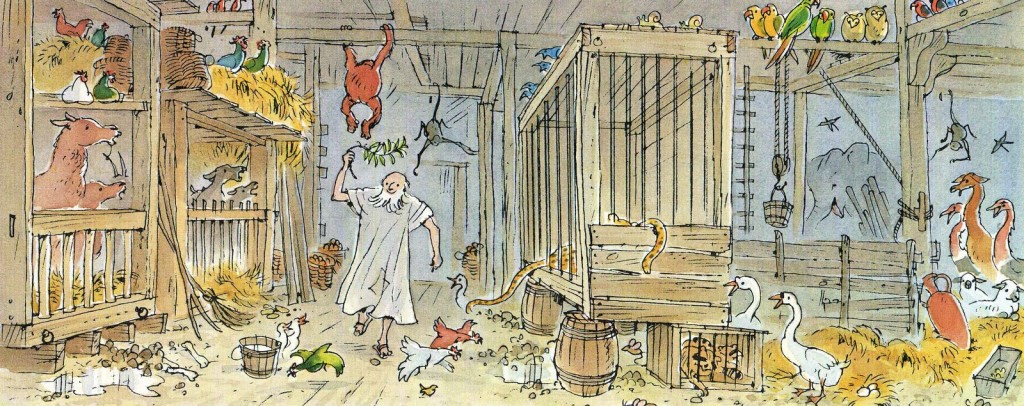

Le premier livre de Peter Spier mis en exergue par l’attribution d’un prix a été son album sur l’Arche de Noé (Noah’s Ark ) paru en 1977. Puisqu’il n’y a pas de texte, c’est à travers l’illustration que la réalité de l’histoire apparaît. Les détails enchantent. Noé ramasse les œufs de ses poules !

Et la seconde réussite de l’auteur, c’est l’album sur la chanson du renard parti chasser à la ville. Peter Spier a également réalisé un grand album sur les gens dans le monde (« People »), lui aussi très connu. Il nous raconte comment il a utilisé la documentation du National Geographic pour réaliser une illustration pleine de pittoresque et d’humour.

La vidéo se termine sur une image d’avenir. Peter Spier apprécie la qualité des images des ses aquarelles sur les e-books où la lumière illumine les photos.

Des commentaires sur l’auteur parsèment la vidéo. « Il permet à notre imagination de travailler ». Il nous entraîne dans une histoire. Mais c’est Peter Spier qui, avec un grand sourire, exprime le mieux l’esprit qui l’anime : « Je le fais pour les enfants et pour l’enfant qui est en moi ».

#

#

Baba, auteur de l’album « Papa arbre » (3), a découvert très tôt les livres de Peter Spier. Dans sa veine artistique et poétique, il nous dit ici l’inspiration que lui apporte Peter Spier.

#

#

Baba, quand et comment as-tu découvert cet auteur ?

#

Je ne sais plus très bien, tout jeune, à la bibliothèque. J’avais aussi reçu certains de ses albums en cadeau d’amis bien inspirés. Mais, à vrai dire, c’est seulement maintenant, réouvrant ces livres avec mes propres enfants, que je mesure combien ils ont jalonné mon enfance, façonné mon imaginaire. Il y a d’abord Sept milliards de visages, qui n’étaient d’ailleurs que quatre à l’époque : un album magnifique, à la rencontre du monde, de l’humanité, de son immense diversité, un dessin florissant, une voix subtile, une vision de l’homme apaisée. Il y a Christmas, Rain… des albums sans paroles, une célébration du quotidien, de ces instants de grâce qui fondent l’existence. Il y a L’histoire de Noé : le récit biblique dévoilé dans toute sa richesse, dans sa chair, avec ses bruits, ses gestes, ses couleurs, ses odeurs, l’arche qui devient le refuge de la vie, de toute la vie.

#

#

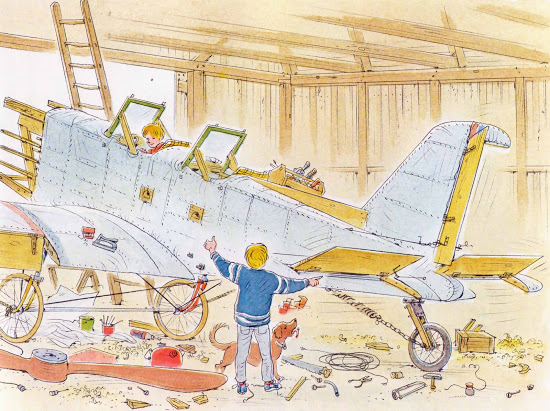

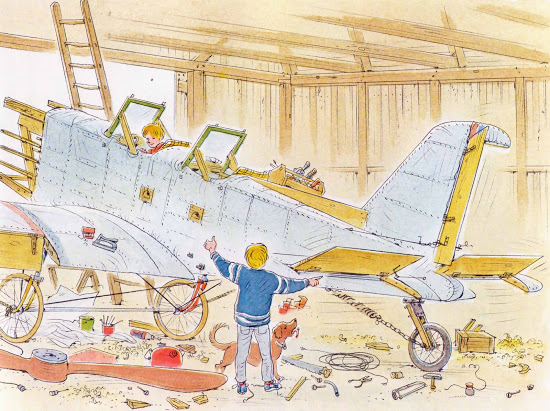

Il y a aussi Quand on s’ennuie : l’histoire géniale de deux frères désœuvrés à qui leurs parents reprochent de ne pas savoir s’occuper. Ils découvrent de vieux plans, rassemblent tout ce qu’ils trouvent, démontent la voiture, les haies, les rideaux, pour se fabriquer un avion. Leur envolée leur vaut de belles émotions et une bonne fessée de leurs parents ! Chaque histoire, chaque création de Peter Spier est l’histoire même d’une création, de ce moment où du rien jaillit le plein, où formes et couleurs nous invitent à « cet état d’invention perpétuelle », selon le mot de Paul Valery, qui n’est peut-être autre chose que l’enfance.

#

#

Quels sont les albums de Peter Spier qui te plaisent le plus ?

#

Tous. Je crois qu’aucun ne m’a déçu. Dès ses premiers albums, The Cow who fell in the canal, The Fox went out on chilly night, le talent de Spier éclate : l’éloquence de son dessin, son trait inarrêtable, son amour du détail, la tendresse de son regard, sa poésie, son humour. Spier est un héritier des paysagistes hollandais, d’Avercamp, de Van de Velde, de Van Goyen, de Ruysdael, attentifs au dialogue du ciel, de la terre et de l’eau, amoureux des gens, partagés entre le plaisir d’être chez soi, la douceur de l’intimité et l’appel du large, l’ivresse du chemin, l’horizon des navires à l’assaut de la mer.

#

#

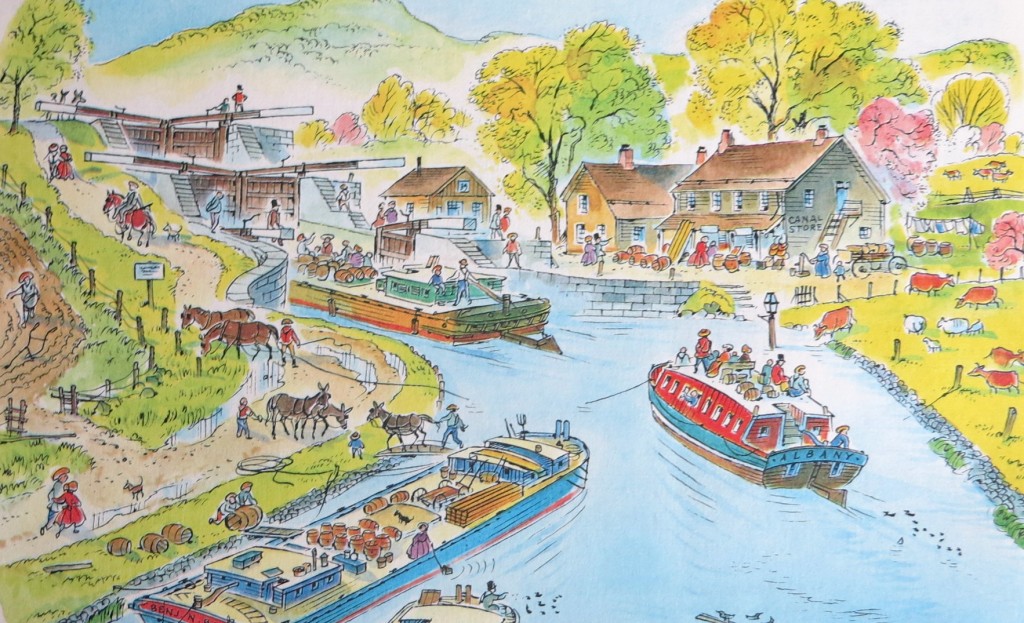

Américain d’adoption, il a consacré des albums très beaux à l’histoire des Etats-Unis, aux pionniers, à la naissance de la nation américaine, à la fondation de New-York. Il y a chez lui cet imaginaire du « nouveau monde » qui fait contrepoint avec ses origines néerlandaises. Il a aussi beaucoup travaillé à partir de chansons, des traditionnels – London Bridge is falling down, The Erie Canal, To Market, market, Hurrah, we’re outward bound !, And so my garden grows – dont les paroles scandent ses planches, font courir le regard du lecteur et révèlent toute la musicalité de ses visions.

#

#

Quelle inspiration trouves-tu chez Peter Spier ?

#

Ce sont des leçons. Tout chez Spier mérite d’être regardé parce que, lorsqu’il pose son regard sur les choses, rien pour lui n’est indigne d’être regardé. Il y a chez lui un appétit fabuleux, cette envie de faire l’inventaire du monde, de mettre partout ses yeux et ses pinceaux. La trame est toujours assez simple. Il imprime d’abord un mouvement, on suit un personnage, une rivière, un bateau, une voiture, une voix, ou, à l’inverse, on voit le monde, les gens, la nature se déployer, aller, venir, revenir, vivre, mourir, autour d’un même lieu, d’un même édifice, d’un même objet.

#

#

Et puis il y a ces moments où tout s’arrête, où tout cède à la contemplation, à la couleur, à la douceur d’une lune, au parfum d’une prairie, à la fantaisie d’un nuage, à la fragilité d’une goutte d’eau, au fouillis d’un garage, au clair-obscur d’une rue … C’est dans ces moments-là que la nature, l’ouvrage des hommes et le désordre qu’ils sèment se retrouvent pour toucher au sublime.

#

#

#

(1) Site de Quentin Blake : http://quentinblake.com/

(2) Itinéraire de Peter Spier sur wikipedia anglophone : http://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Spier

(3) « Sur ce blog : « Papa arbre. Un album intime » : https://vivreetesperer.com/?p=1031

(4) Peter Speer author video : http://www.youtube.com/watch?v=cnR5u7T9F_c

(5) « The fox went out on a chilly night » : histoire et texte de cette chanson sur Wikipedia anglophone : http://en.wikipedia.org/wiki/The_Fox_(folk song)

Pourquoi la fraternité ?

Pourquoi la fraternité ?