par jean | Nov 21, 2018 | ARTICLES, Expérience de vie et relation, Vision et sens |

Selon Diana Butler Bass dans son livre : « Grounded »

Selon Diana Butler Bass dans son livre : « Grounded »

Beaucoup de gens s’éloignent des églises classiques et entrent en recherche. Est-ce à dire qu’on croit de moins en moins ou bien la foi change-t-elle de forme ? On peut observer ce mouvement dans la plupart des pays occidentaux. Et les Etats-Unis, longtemps caractérisés par une forte pratique religieuse, commencent à participer à cette évolution. C’est une question qui nous intéresse tous à titre collectif, mais aussi à titre personnel. Diana Butler Bass, historienne et théologienne américaine, nous apporte une réponse dans son livre : « Grounded. God in the world. A spiritual revolution » (1). Dans un précédent article, nous avons présenté cet ouvrage en terme de convergence entre la pensée de Diana Butler Bass et celle de Jürgen Moltmann, un grand théologien innovant (2). Nous envisageons ici plus particulièrement comment Diana Butler Bass perçoit un changement dans la manière de croire. Mais rappelons d’abord la démarche de cet ouvrage (3).

« Chaque année, davantage d’américains laissent derrière eux la religion organisée : les gens se désaffilient et comme la nation devient de plus en plus diverse religieusement (4). Diana Butler Bass, éminente commentatrice dans le champ de la religion et de la culture, poursuit son livre fort apprécié : « Christianity after religion » (5) en argumentant que ce qui apparaît comme un déclin indique en réalité une transformation majeure dans la manière où les gens se représentent Dieu et en font l’expérience. Du Dieu distant de la religion conventionnelle, on passe à un sens plus intime du sacré qui emplit le monde. Ce mouvement, d’un Dieu vertical à un Dieu qui s’inscrit dans la nature et dans la communauté humaine, est au cœur de la révolution spirituelle qui nous environne, et cela interpelle non seulement les institutions religieuses, mais aussi les institutions politiques et sociales. « Grounded » explore ce nouvel environnement culturel comme Diana Butler Bass nous révèle ici la manière dont les gens trouvent un nouvel environnement spirituel (« new spiritual ground ») dans un Dieu qui réside avec nous dans le monde : dans le sol, l’eau, le ciel, dans nos maisons et nos voisinages et dans nos espaces communs. Les gens se connectent avec Dieu dans l’environnement dans lequel nous vivons ». Avec Diana, entrons dans son livre à travers son introduction. « Ce dont nous avons besoin est là », nous propose-t-elle à travers une citation de Wendell Berry (p 1).

Où est Dieu ?

« Où est Dieu ? » est une des questions les plus importantes de tous les temps. Les gens croient, mais ils croient différemment de la manière dont ils ont cru. Le sol de la théologie est en mouvement. Une révolution spirituelle est en route ».

Diana Butler Bass évoque un univers religieux qui lui paraît appartenir au passé. « Il n’y a pas longtemps, les croyants affirmaient que Dieu résidait au Ciel, un endroit lointain où les fidèles trouveraient une récompense éternelle. Nous occupions un univers à trois étages avec au dessus le Ciel où Dieu vivait, le monde au dessous où nous vivions, et un monde des bas-fonds (« underworld ») où nous redoutions de pouvoir aller après la mort. L’Eglise intervenait comme médiatrice entre le ciel et la terre, agissant comme une espèce d’ascenseur céleste où Dieu envoyait des directives divines, et, si nous obéissions à ses directives, nous pouvions monter éventuellement vivre au Ciel pour toujours et éviter les terreurs d’en bas » (p 4). Cet ordre à trois étages a vacillé au siècle dernier. Et puis, il est apparu de plus en plus évident que nous ne pouvions plus revivre cette représentation de Dieu dans une société qui n’existait plus. « Le théisme conventionnel est au cœur du fondamentalisme et correspond à cet univers à trois étages » ( p 6).

Mais nous savons aujourd’hui que l’enfer existe sur terre. Et pourquoi pas le paradis ? Diana Butler Bass évoque une fusillade tragique dans une école américaine. Cet épisode tragique a suscité beaucoup de questions existentielles. « La réponse la plus répétée et apparemment la plus réconfortante était que Dieu était « avec les victimes ». Dieu « avec » les victimes ? « Avec nous ? ».

Aujourd’hui, nous vivons une époque tragique d’anxiété et de peur. Où est Dieu ? L’image ancienne de Dieu ne répond plus à nos questions. On observe une montée de l’incroyance. « Pourtant, tandis que certains ont conclu que les hommes sont seuls, d’autres regardent aux mêmes évènements et suggèrent une possibilité spirituelle bien différente : « Dieu est avec nous ». En regard de tous ces malheurs, Diana Butler Bass évoque la réponse de Bonhoeffer : « Seul un Dieu souffrant peut aider ». « Dieu est avec nous, dans et à travers ces terribles évènements » ( p 8). Un chercheur juif : Abraham Heschel voyait en Dieu : « Celui qui aime le monde profondément, ressent ce que vit sa création et participe à sa vie ». « Cela signifie naturellement que Dieu est avec nous non seulement dans les temps de misère et d’angoisse. Dieu est avec nous au milieu de notre joie et dans les expériences les plus séculières de la vie… Depuis les années où Heschel écrivait, un langage culturel de la proximité divine est venu nous entourer : on peut trouver Dieu au bord de la mer, dans un coucher de soleil, dans le jardin que nous plantons, dans les histoires qui nous réjouissent, dans la bonne nourriture, dans la convivialité… » (p 9). Ainsi, « si certains adorent Dieu dans une distante majesté et si d’autres rejettent l’existence divine, des millions de nos contemporains font l’expérience de Dieu d’une manière beaucoup plus personnelle et accessible que jamais auparavant » (p 9). Et ce changement intervient dans le monde entier, sur toute la planète. « Dieu est accessible sans médiation, local, animant le monde naturel et l’activité humaine dans des modes profondément intimes. De fait, cela a toujours été la voie des mystiques. Mais maintenant, ce mode personnel, mystique, immédiat et intime émerge comme une voie majeure pour notre relation avec le divin » (p 9).

Ce changement profond dans la manière de concevoir la relation avec Dieu interpelle les églises et les religions. « Les institutions religieuses servaient de structures médiatrices entre ce qui était saint et ce qui était séculier. Les questions recherchant des information sur le « qui ? » et le « quoi ? » avec demande d’une réponse d’autorité, sont remplacées par des questions relatives à des questions existentielles et ouvertes relatives au « où ? » et au « comment ? ». Non seulement les questions ont changé, mais la manière dont nous les posons a changé. Nous ne vivons plus isolés par des barrières d’ethnicité, de race et de religion. Nous sommes connectés dans une communauté globale.

Nous cherchons des réponses dans internet. Nous posons des questions à nos voisins bouddhistes ou hindous. Nous ouvrons nos textes saints et les textes des autres. Nous écoutons les prédicateurs des religions du monde… Ce mouvement dans la conscience religieuse est un phénomène mondial, une sorte de toile spirituelle dans laquelle nous nous inscrivons… » ( p 10). Quelque soient les résistances des incroyants, ce changement est un réenchantement du monde, une révolution spirituelle d’une étonnante ampleur. Et ce changement est en cours aujourd’hui dans de nombreuses cultures.

Dieu avec (dans) le monde

Comme beaucoup d’autres, raconte Diana, j’ai été formée dans une théologie verticale : « Dieu existe loin du monde et fait une faveur à l’humanité en s’en rapprochant. Les prédications déclaraient que la sainteté de Dieu nous était étrangère et que le péché nous séparait de Dieu » (p 12). Cependant, Diana a vécu des expériences qui impliquaient une vision différente. Ainsi, raconte-t-elle une expérience vécue dans sa toute petite enfance. Et elle nous rapporte d’autres expériences très diverses. Plus jeune, elle n’osait pas en parler dans son église, mais maintenant, elle sait que ce ne sont pas des expériences rares ou extraordinaires. Il y a aujourd’hui toute une littérature relative à l’expérience spirituelle depuis les comptes rendus d’expériences proches de la mort jusqu’à de profondes rencontres en rapport avec la nature, le service aux autres ou une émotion artistique. « La moitié des américains adultes, dont même quelques uns qui se déclarent athées ou non croyants, rapportent avoir eu une telle expérience au moins une fois dans leur vie » ( p 13).

« Nous voilà conduits vers une théologie alternative mettant l’accent sur la connexion et sur l’intimité. Dans la tradition chrétienne, Jésus parle ce langage quand il proclame : « Le Père et moi, nous sommes un » (Jean 16.30) et quand il souffle sur les disciples en leur envoyant le Saint Esprit ( Jean 20.22). C’est le témoignage de l’apôtre Paul au sujet de sa rencontre mystique avec Christ. Quand la Bible est lue dans la perspective de la proximité divine, il devient clair que la plupart des prophètes, des poètes et des prédicateurs sont particulièrement en porte à faux (« worried ») avec les institutions et les pratiques religieuses qui perpétuent le fossé entre Dieu et l’humanité. La narration biblique est celle d’un Dieu qui s’approche, poussé par un désir pressant d’amener le ciel sur la terre et de remplir les cœurs humains » (p 13). Cette expérience d’intimité spirituelle apparait également dans d’autres religions. Aujourd’hui, les institutions et les philosophies de haut en bas s’affaiblissent et cela concerne également les religions. « Les gens mènent leur propre révolution théologique et découvrent que l’Esprit est bien plus avec le monde que l’on nous l’avait précédemment enseigné » ( p 15). « Il y a une conscience de plus en plus répandue que Dieu est avec nous au sein de la création, de la culture et du cosmos… Ce changement de ton apparaît dans les prédications de personnalités bien connues comme Desmond Tutu, le Dalaï Lama et le pape François.. ».

Diana Butler Bass est historienne. On peut donc l’entendre lorsqu’elle écrit : « Le fait le plus significatif dans l’histoire des religions aujourd’hui n’est pas le déclin de la religion occidentale, le rejet des institutions religieuses ou ma montée de l’extrémisme religieux, c’est un changement dans la représentation de Dieu, une renaissance de la foi montant des profondeurs » (p 16).

Une révolution spirituelle

« Le Dieu conventionnel existait en dehors de l’espace et du temps, un être qui vivait aux cieux sans être affecté par les limites humaines. Ainsi la théologie occidentale a développé un langage que les théologiens appellent les « omnis » : Dieu est omnipotent, omniprésent, omniscient, tout puissant… Mais aujourd’hui, Dieu est de plus en plus perçu comme un Dieu en relation avec l’espace et le temps, comme un Dieu qui connecte et crée toute chose… les « omnis » ne parviennent pas à décrire cela. A la place, nous pouvons penser à Dieu en terme d’ « inter », le fil spirituel entre l’espace et le temps, « intra « à l’intérieur de l’espace et du temps et « infra » qui tient l’espace et le temps. Dieu n’est pas au dessus et au delà, mais intégralement dans l’ensemble de sa création, entrelacé avec l’écologie sacrée de l’univers » ( p 25).

La révolution spirituelle concerne à la fois Dieu et le monde. Elle concerne Dieu, mais elle ne l’aborde pas comme un extra-terrestre. Elle concerne le monde, mais elle n’engendre pas la sécularisation. C’est une révolution au milieu du terrain (« middle ground revolution ») dans laquelle des millions de gens naviguent dans un espace entre le théisme conventionnel et un monde sécularisé. Ils tracent un chemin qui enveloppe le séculier et le sacré en trouvant un Dieu qui est « un mystère gracieux toujours plus grand, toujours plus près, à travers une conscience nouvelle de la terre et dans la vie de leurs prochains » (p 25-26). Cette révolution repose sur une vision. « Dieu est le sol sur lequel nous nous fondons et qui nous fonde (« God is the ground, the grounding which ground us »). Nous en faisons l’expérience lorsque nous comprenons que le sol est sacré, que l’eau donne la vie, que le ciel ouvre l’imagination, que nos racines importent, que notre foyer est un lieu divin et que nos vies sont liées à celles de nos voisins et avec celles de tous le humains autour du monde » ( p 26).

Ainsi, c’est à un changement de regard que nous invite Diane Butler Bass et que tout son livre illustre par la suite. « Grounded guide les lecteurs à travers notre habitat spirituel contemporain en portant attention aux manières selon lesquelles les gens font l’expérience d’un Dieu qui anime la création et la communauté ».

Elle nous présente également une analyse des changements en cours dans les pratiques religieuses et spirituelles. Sa description de l’univers traditionnel est percutante. On pourrait dire cependant qu’au XXè siècle, des formes nouvelles faisant place à l’expérience étaient déjà apparues. Elle ne s’attarde pas au déclin des églises classiques ou au progrès de l’agnosticisme, mais elle en recherche les causes et elle met en évidence la montée d’un spiritualité nouvelle. En d’autres lieux et selon d’autres problématiques, certains pourront contester l’amplitude et la durée de ce changement. Mais l’analyse de Diana Butler Bass s’appuie sur une culture historique et sur une collecte d’informations bien au delà des Etats-Unis. Et sur le plan théologique, sa vision d’un Dieu proche dont on peut reconnaître la présence, peut trouver appui dans l’œuvre de théologiens auprès desquels nous cherchons un éclairage, Richard Rohr (6) et tout particulièrement Jürgen Moltmann (7).

J H

Voir aussi :

Dieu vivant : rencontrer une présence. Selon Bertrand Vergely : prier, une philosophie : https://vivreetesperer.com/?p=2767

Dynamique culturelle dans un monde globalisé. (Raphaël Liogier. La guerre des civilisations n’aura pas lieu) : https://vivreetesperer.com/?p=2296

La guérison du monde, selon Frédéric Lenoir : https://vivreetesperer.com/?p=1048

par jean | Nov 20, 2018 | ARTICLES, Expérience de vie et relation, Vision et sens |

Un éclairage de Bertrand Vergely

Un éclairage de Bertrand Vergely

Se peut-il que nous soyons entrainé par la routine des affaires courantes, l’emprise exercée par le flot des évènements au point d’oublier ce qui nous fonde : notre propre expérience ? Se peut-il que dans le tourbillon du quotidien nous n’y prêtions pas attention, nous ne percevions pas le flux de la vie qui nous est donnée sans compter, et, dans le même mouvement, notre participation au monde des vivants ?

Lorsque cette conscience d’exister survient, elle peut être décrite comme une expérience fondatrice. C’est donc un dévoilement de sens, c’est une joie libératrice. Ce peut être une expérience bouleversante.

Dans son livre : « Sa présence dans ma vie », Odile Hassenforder nous raconte comment, face à l’adversité, elle a vécu cette expérience.

« Au fond de mon lit, en pleine aplasie due à une chimio trop forte, j’ai reçu la joie de l’existence. Un cadeau gratuit donné à tout humain par Dieu… ». « Epuisée, au fond de mon lit, incapable de toute activité… là, inutile, je soupire : « qui suis-je ? ». Là, d’une seconde à l’autre, je réalise cette chose extraordinaire : « j’existe ». C’est gratuit. Cela m’est donné gratuitement. Je suis partie intégrante de la création : une étoile dans le firmament, une pâquerette dans la prairie, peu importe. Etoile ou pâquerette, j’existe ». « Une joie immense m’envahit au plus profond de moi-même comme une louange à notre Dieu. Il est grand, il est beau. Il est bon… » (1).

Le miracle d’exister

Ainsi, cette expérience traduit un émerveillement. Bertrand Vergely, philosophe et théologien orthodoxe (2), a écrit un livre ; « Retour à l’émerveillement » (3). Et, dans ce livre, il magnifie la conscience de l’existence. Tout se tient. La conscience de notre existence est associée à la conscience de celle des êtres et des choses.

« Les êtres, les choses ne sont pas des abstractions. Ils existent en chair et en os. Ils sont palpables, tangibles, et ils sont là parce qu’ils sont porteurs du fait inouï de l’existence. Ils auraient pu ne pas être, mais ils sont et leur existence s’exprime par leur réalité concrète, tangible, charnelle. L’existence parle de transcendance et la transcendance parle du miracle d’exister. Tout existe parce que tout est miraculeux. Ayant conscience du miracle de l’existence, on a conscience de l’existence. On existe. On fait exister les autres et le monde autour de soi » ( p 44-45).

Nous émerveiller de l’existence des autres. Un appel au respect et à la considération

Cette conscience du miracle de l’existence n’induit pas seulement une transformation et une libération personnelle. Elle fonde une harmonie sociale. « Il aurait pu ne rien y avoir. Il y a quelque chose et non rien. Miracle. Les autres qui existent, les animaux, les plantes, l’univers nous parlent de ce miracle. Ils nous parlent de notre miracle. Nous sommes aussi miraculeux qu’eux. Prenons en conscience. Nous rentrons dans la considération des autres et de l’univers. Nous devenons attentifs, respectueux. Parfois, nous avons envie d’aimer l’humanité « ( p 43).

Ce respect, cette attention fonde la vie morale. « On est moral lorsqu’on est saisi dans le tréfonds de soi-même par un sentiment d’infini respect pour l’existence, pour les hommes, pour la vie… La morale nous met directement en relation avec le principe transcendant et miraculeux de l’existence, ce principe s’exprimant dans tout ce qu’elle peut avoir de charnel. C’est ce que dit fort bien Simone Weil : « Il est donné à peu d’êtres de découvrir que les êtres et les choses existent ». Elle parle de la conscience morale et explique que celle-ci passe par une expérience charnelle » (p 44).

L’existence fonde la pensée.

Bertrand Vergely met également en évidence un lien entre la conscience d’exister et la pensée.

Ainsi, évoque-t-il Pascal, le philosophe. « Il a compris ce qu’est la pensée. Celle-ci est une affaire de conscience et non de raisonnement. On pense quand on a conscience du miracle de l’univers. Nous ne sommes rien dans l’univers ou quasiment rien. Nous devrions ne pas exister, un rien suffit pour nous anéantir. Or nous existons. Il y a là un miracle. Quelque chose qui vient d’ailleurs, d’au delà de nous, nous permet d’exister . On s’en rend compte en faisant justement l’expérience d’exister (p 46).

Nous ne sommes pas englouti par le vide abyssal. « Face au vide, il y a le fait d’exister malgré un tel vide, fait quelque part plus immense encore que l’immense… Plus vaste que l’infini spatial, il y a l’infini d’existence. Il faut qu’il y ait de l’existence pour qu’il y ait de l’espace… En ayant conscience d’exister, nous comprenons tout, même l’espace. Nous prenons alors la bonne mesure des choses… Le réel n’est pas une chose et encore moins un vide, c’est une existence et, mieux encore, un infini d’existence auquel seule la conscience a accès.. On pense quand on parvient à un tel niveau… On dévoile la profondeur du réel ainsi que des êtres humains. On se met à avoir une relation juste à ceux-ci » ( p 47).

La pensée juste est celle de l’homme vivant

La pensée peut-elle s’exercer positivement en dehors des contingences de l’existence ? Y a-t-il une raison pure ? Le philosophe Kant répond à cette question dans « la critique de la raison pure ». Il comprend qu’il faut replacer la pensée dans le cadre de l’homme vivant. En finir avec ces pensées qui prétendent tout penser une fois pour toutes. Cesser donc de faire, par exemple, de Dieu une pensée qui prétend tout penser afin de faire de lui une pensée vivante qui fait progresser. Remplacer le Dieu de l’idéologie par le Dieu qui fait avancer et vivre » (p 53).

Bertrand Vergely met en scène les dérives du dogmatisme et du scepticisme qui se répondent et s’engendrent mutuellement dans le champ de la religion et de la philosophie. A l’opposé de ces discours systématiques, il y a une pensée en phase avec l’existence.

« Quand la pensée vit, quand elle est la pensée d’un homme existentiel, elle est au cœur d’un croisement entre le ciel et la terre, elle est la rencontre entre l’esprit et la réalité concrète, incarnée. Ici, pas besoin de dogmatisme pour affirmer l’esprit, ni de scepticisme pour corriger le dogmatisme afin de revenir dans la réalité… L’esprit rend témoignage de la réalité concrète comme la réalité concrète rend témoignage de l’esprit. Rien ne s’oppose, tout se croise » (p 52).

Une pensée féconde et équilibrée s’enracine dans l’existence. « Kant a vu, comme Pascal, que la pensée est en proie à un conflit entre dogmatisme et scepticisme. Ce conflit vient de ce que la pensée est vécue de façon passionnelle. Cette approche passionnelle vient de ce que l’on ne la vit pas. On n’a pas de relation avec celle-ci. On ne la vit pas…Qui est vivant noue des relations au monde en confrontant sans cesse ce qu’il pense et ce qu’il vit, ce qu’il vit et ce qu’il pense. Quand tel est le cas, fini les illusions de la raison pure. Fini donc le scepticisme pour corriger une telle façon de penser » (p 52).

Il y a des expériences où la prise de conscience d’exister transforme notre regard sur la vie. Nous avons rapporté l’expérience d’Odile. Comme l’écrit Bertrand Vergely, prendre conscience de son existence, c’est aussi prendre conscience de celle des autres et, au delà, d’un rapport avec la nature et avec Dieu. C’est ce que David Hay, dans son livre majeur : « Something there » met également en évidence en définissant la spiritualité comme « une conscience relationnelle » (4). Et la recherche montre que les expériences spirituelles témoignent d’une activation du sens relationnel, d’une manifestation de la transcendance et d’un profond et immense émerveillement (4).

Dans son livre, Bertrand Vergely nous entraine dans l’émerveillement. Comme dans ces quelques pages concernant le miracle de l’existence, il nous apprend à en voir toutes les dimensions. Il dévoile le miraculeux qu’on peut entrevoir dans le quotidien. C’est le mot d’Einstein : « Il y a deux façons de voir la vie. L’une, comme si rien n’était un miracle. L’autre comme si tout était miraculeux » .

Si la conscience d’exister est source d’émerveillement et ouvre notre regard, l’existence de l’homme est, elle aussi, extraordinaire. « L’homme a des sources extraordinaires. Sophocle, dans Antigone, n’hésite pas à le dire : « Entre tant de merveilles au monde, la grande merveille, c’est l’homme ». L’homme n’est pas rien. Il vient de loin. Il est appelé à aller loin. Il est porteur de grandes choses » (p 51).

J H

par jean | Sep 21, 2018 | ARTICLES, Beauté et émerveillement, Expérience de vie et relation |

[masterslider id= »3″]

par jean | Sep 21, 2018 | ARTICLES, Beauté et émerveillement, Expérience de vie et relation |

Dernièrement, je visitais une exposition dans une ancienne grange-relais de diligence du temps jadis. J’ai été frappée par le regard lumineux de notre hôtesse. Elle nous expliqua comment, avec son mari, elle avait réparé et parfois reconstruit le bâtiment. Elle nous raconta l’histoire de quelques poutres. Celle-ci était arrivée et avait trouvé sa place au moment voulu ; celle-là avait pris place à la bonne dimension. Une troisième, provenant de la destruction d’une maison ancienne, avait été mise de côté pour être utilisée au bon moment.

Dernièrement, je visitais une exposition dans une ancienne grange-relais de diligence du temps jadis. J’ai été frappée par le regard lumineux de notre hôtesse. Elle nous expliqua comment, avec son mari, elle avait réparé et parfois reconstruit le bâtiment. Elle nous raconta l’histoire de quelques poutres. Celle-ci était arrivée et avait trouvé sa place au moment voulu ; celle-là avait pris place à la bonne dimension. Une troisième, provenant de la destruction d’une maison ancienne, avait été mise de côté pour être utilisée au bon moment.

Ainsi au long des années, ce magnifique bâtiment avait pris forme. Toute cette aventure avait été et est encore pour elle source de joie. Elle nous exprima cette joie débordante avec une profonde reconnaissance pour les bienfaits qu’elle avait reçus . Elle témoignait, sans la nommer, d’une présence supérieure. Au cours des années, tout s’était mis en place à travers des événements appropriés. C’était un mouvement de vie dans lequel elle s’inscrivait.

Dans le même état d’esprit, en traversant son jardin, elle nous partagea son émerveillement devant tel splendide rosier qu’elle avait changé de place parce qu’il végétait. Plus loin, un rosier grimpant prenait racine dans un sol de briques : il avait du trouver le chemin d’un interstice pour pénétrer dans une terre fertile.

Au fur et à mesure de la visite, je me laissais imprégner par la joie profonde que suscite la reconnaissance pour l’harmonie de la vie perçue par-delà le visible. Comment nommer cette harmonie de vie ? Le mot : « Providence » me vient à l’esprit. Ce mot est peu employé aujourd’hui, et, pour certains, il a un caractère désuet. Selon le dictionnaire, il vient d’un mot latin qui signifie : « pourvoir ». « Il s’agit de la sage conduite de Dieu dans la création et les évènements ». Par extension, « Etre la providence de quelqu’un, c’est être la cause de son bonheur, combler ses désirs, veiller sur elle avec sollicitude ». Dans la Bible, Dieu pourvoit à tous les besoins de ceux qui se confient en Lui (2).

Ainsi je peux vivre la présence de Dieu non seulement en constatant son œuvre, mais aussi plus profondément en y collaborant. Etre attentive, accueillir ce qui m’est offert ou proposé, me laisser inspirer pour trouver la place juste au moment voulu… Une telle attitude suscite une joie qui dilate le cœur aux dimensions de l’univers que Dieu tient dans sa main avec sollicitude et bonté. « En Lui, j’ai la vie, le mouvement et l’être » (3).

Bien sûr, il y a bien des malheurs dans ce monde, mais il y a toujours des jardins avec des roses. Ces jardins sont une porte vers la Vie.

Odile Hassenforder

(1) Cette visite remonte à une excursion en Beauce en juin 2004. Ce texte d’Odile a été publié dans son livre : Sa présence dans ma vie (Empreinte temps présent, 2011) (p 217-218). Cet article s’inscrit parmi d’autres textes d’Odile publié sur ce blog : https://vivreetesperer.com/?s=Odile+Hassenforder

(2) Epitre aux Philippiens. Chap. 4 v 19

(3) Livre des Actes. Chap. 17 v 28

par jean | Sep 15, 2018 | ARTICLES, Expérience de vie et relation |

Chrétienne, épouse, maman, fille, sœur, ami(e)s… en relation.

A travers la vie, un réseau qui se construit. Mes occasions de relation : fêtes de famille, fêtes chrétiennes, vie quotidienne, loisirs, réseaux sociaux…Des liens d’amitié, coups de cœur humains qui perdurent depuis la jeunesse jusqu’à maintenant.

Le lien humain, c’est comme une structure intérieure qui nous tient en éveil, en essence, à la vie. Le lien peut être fluctuant et changeant. Mais si le lien est tangible, il perdure avec une communication sous-jacente ou explicite. Un bonheur qui peut se traduire par la rencontre d’une personne qu’on n’a pas vu depuis des années. On en arrive à se dire que l’on est reconnue, que l’on reconnaît autrui dans un lien complice et aimant. Le lien a perduré. Quel bonheur !

Au quotidien, bon nombre de personnes que je porte en moi me donne le dynamisme pour aller toujours plus de l’avant. Dans ce dynamisme, je trouve la motivation pour être en partage et en soutien avec l’Ami auquel je souhaite une foule de sentiments positifs.

L’intuition que l’on peut avoir nous donne souvent les clefs pour être en lien, en partage à distance. Un exemple : recevoir un appel téléphonique alors que l’on pense justement à la personne en question.

Effectivement une sensibilité accrue confirme souvent ce genre de réalité. Mon entourage me l’exprime souvent avec amour

J’envisage l’existence essentiellement en étant en attention avec les gens, le monde et ce qui m’environne.

H L

par jean | Août 20, 2018 | ARTICLES, Expérience de vie et relation, Société et culture en mouvement |

Marshall Rosenberg et la communication non violente

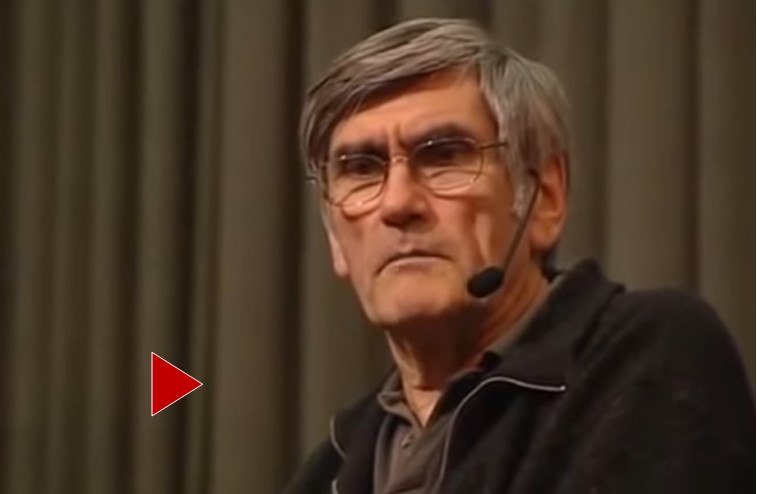

Une nouvelle approche de la relation se développe et se répand aujourd’hui dans un mouvement intitulé : Communication non violente (CNV). Cette approche est apparue aux Etats-Unis à partir des années 1960 sous l’impulsion de Marshall Rosenberg . Marshall Rosenberg a grandi dans une famille juive très unie en contraste avec le climat de violence raciste qui sévissait à l’époque et dont il a beaucoup souffert. Dans son parcours d’étude et de recherche en psychologie, il trouve inspiration chez Carl Rogers, un psychologue américain innovant qui met l’accent sur une approche centrée sur la personne. Dans sa découverte de la non violence, il s’inspire de l’exemple de Gandhi. Aujourd’hui, en France, la communication non violente commence à pénétrer dans de nombreux secteurs d’activité où la relation a un rôle majeur. La pensée de Marshall Rosenberg est relayée par des personnalités comme Thomas d’Ansembourg (1), bien apprécié sur ce blog. De nombreux témoignages apparaissent sur le Web. L’approche de Marshall Rosenberg est accessible à travers de livres et de nombreuses vidéos auxquelles on se reportera (2). Marshall Rosenberg veut promouvoir une relation fondée sur un « don naturel », la capacité de donner et de recevoir dans une joie désintéressée . Cependant, cette aptitude positive est aujourd’hui contrecarrée par une culture qui traduit une vision pessimiste de l’homme entrainant une pratique en terme de punition et de récompense, et qui se manifeste dans la volonté d’avoir raison. Communiquer avec l’autre, c’est savoir reconnaître dans ses réactions, les besoins et les sentiments qui en sont les ressorts. La communication pourra alors s’établir en profondeur sur ce registre. On cherche également à observer les comportements plutôt que de formuler des impressions subjectives sur leurs auteurs. Bref, il y a là un savoir-être et un savoir-faire qui se révèlent très efficaces pour dépasser et dénouer les conflits aux différents niveaux où ils peuvent advenir, y compris dans des situations sociales et politiques dangereuses. La communication non violente apparaît ainsi comme une sagesse en action.

Vois la beauté en moi : « See me beautiful »

La vidéo de Marshall Rosenberg, que nous présentons ici, témoigne de la dimension humaine de cette approche d’une façon émouvante. En effet, Marshall commence son propos par un chant qu’il émet et accompagne sur sa guitare (3). Ce chant exprime une aspiration humaine à une pleine reconnaissance alors que celle-ci est en réalité bien souvent refoulée :

« Vois la beauté en moi

Cherche le meilleur en moi

C’est ce que je suis vraiment

C’est tout ce que je veux être

Peut-être que cela prendra du temps

Peut-être que cela sera difficile à trouver

Vois la beauté en moi

Est-ce que tu peux saisir l’occasion

Est-ce que tu peux trouver une manière

De me voir briller avec toutes les choses que je fais

Vois la beauté en moi »

Dans cette vidéo, Marshall Rosenberg donne ensuite quelques exemples qui permettent de comprendre la mise en œuvre de la communication non violente. Ainsi, nous raconte-t-il une rencontre mouvementée dans un camp de réfugiés au Moyen-Orient.

« Lorsque mon interprète m’a présenté, il a mentionné que j’avais la nationalité américaine. Alors, un des participants a bondi et il a crié : « assassin ». Ce que j’ai entendu lorsqu’il s’est exprimé, c’est « Vois la beauté en moi ». Pour faire cela, on voit la vérité. Cette personne se sent comment ? Quel est le besoin chez lui qui a engendré ce sentiment ? Ainsi, lorsqu’il a crié : « assassin », j’ai dit : « Monsieur, est ce que vous êtes furieux parce que mon gouvernement n’a pas répondu à votre besoin de soutien ? Il a été un peu surpris par cette réponse. Il n’avait pas l’habitude que quelqu’un cherche à savoir son besoin lorsqu’il essaye de communiquer. « Oui, tu as fichtrement raison. On n’a pas de maison. On n’a pas d’argent. Pourquoi est-ce que vous envoyez vos armes ? » Alors, je suis resté en lien avec ses besoins. « Si je comprend bien, c’est difficile pour vous lorsque vos besoins ne sont pas satisfaits, de voir arriver des armes ». Tant que je reste en lien avec ce qui est vivant dans cette personne, je n’entend aucune critique, je n’entend aucun reproche. Je vois la personne qui chante : « Vois la beauté en moi ». Et quand la personne s’aperçoit de mon regard quand je chante cette chanson, la personne sent que ce qui est vivant en elle m’importe. Et quand les gens ont confiance que ce qui est vivant en eux nous importe, nous sommes bien sur le chemin pour résoudre les besoins de tout le monde. Alors cela, c’est l’autre moitié de la communication non violente. On a la possibilité d’utiliser la communication non violente sans devoir tenir compte de la façon dont l’autre personne s’exprime, parce que nous avons ces oreilles là. Nous nous mettons en lien avec les sentiments et les besoins de l’autre quelque soit sa façon de communiquer ».

Et voici un exemple familier. Lorsque nous demandons à nos enfants de fermer la télé, nous recevons parfois une réponse violente : « Non ». On n’entend pas « non ». Nous entendons : « Vois la beauté en moi » ». Nous entendons ce que la personne sent et ce qui l’habite. Cela ne veut pas dire que nous renoncions à nos besoins. Mais cela montre à l’autre personne que ses besoins sont importants pour nous, que ses besoins sont sur un pied d’égalité avec les nôtres. Et quand les gens ont confiance, on est sur le chemin de l’apprentissage réciproque ».

Dépasser les obstacles

« Vois la beauté qui est en moi »… C’est affirmer, c’est reconnaitre que, quelque soit le marasme dans lequel il est embourbé, il y a , en tout homme, un potentiel de vie. c’est reconnaître le positif pour lui permettre de se développer. Cela ne va pas de soi. Ce chant est un appel qui trace un chemin, qui autorise les humains en déshérence à être reconnu dans leur potentiel, à exprimer leur dignité intrinsèque. Et ne sommes pas nous-même interpellés ? N’y a-t-il pas parfois en nous un déni de nous-même ? N’y a-t-il pas dans notre culture des éléments qui peuvent s’opposer à l’expression d’une pleine appréciation de notre être comme si il y avait une inconvenance ?

Un souvenir remonte à notre mémoire. Dans un colloque qui a eu lieu aux Etats-Unis sur la réception de la théologie de l’espérance de Jürgen Moltmann, son épouse, Elisabeth Moltmann-Wendel, une pionnière de la théologie féministe était intervenue pour exprimer le malaise de beaucoup de femmes chrétiennes de l’époque face à un état d’esprit répressif (4). Et, pour exprimer la valeur de la femme, elle avait conclu sa prise de parole par une affirmation percutante : « I am good. I am full. I am beautiful ». « Je suis bonne. Je vis pleinement. Je suis belle ». Elle rapporte ses sources : la plénitude mise en valeur par la théologie féministe et le théologie afro-américaine : « Black is beautiful ». Aujourd’hui, notre contexte de vie est différent, mais sommes-nous tous à l’aise avec une affirmation personnelle dans les termes de Marshall Rosenberg et d’Elisabeth Wendell Moltmann ?

Dans une de ses interventions (5), Thomas d’Ansembourg, sur un registre un peu différent, nous rapporte combien il a ressenti dans sa culture environnante, catholique traditionnelle, une méfiance vis à vis de la recherche et de l’expression du bonheur. Il y a effectivement un héritage culturel à dépasser.

Marshall Rosenberg nous montre combien une image négative de l’humain a régné pendant des siècles et comment elle a engendré le malheur « Lorsqu’on pense que, par nature, l’être humain est malfaisant, quel est le processus correctif : la pénitence. Il faut que les gens se détestent eux-mêmes ». Et, aujourd’hui encore , plutôt que de rester dans une attitude de partage, on entre dans une pratique de confrontation : « qui a raison ? », et, en conséquence, un engrenage de punitions et de récompenses ».

Dans ces oppositions à la non violence, il y a donc un héritage culturel à dépasser, et cet héritage renvoie à une culture religieuses fondée sur une théologie du péché originel. Dans son livre : « Oser la bienveillance » (6), Lytta Basset nous apporte un utile éclairage. « Nos contemporains ont un besoin brulant d’être valorisés pour qui ils sont. Mais si la voix qu’ils entendent n’est pas celle d’un Dieu inconditionnellement bienveillant, faut-il s’en étonner ? J’ai cherché du côté de ce qui, trop longtemps, a parasité la ligne. Je veux parler de ce dogme du péché originel qui, adopté au Vè siècle sous l’influence de saint Augustin, a « plombé » l’Occident de manière ininterrompue jusqu’au XXè siècle, avec sa vision catastrophique de la nature humaine » (p 11). Lytta Basset nous montre également en quoi une doctrine aussi « toxique » est contraire à l’enseignement et à la vie de Jésus, et à la théologie chrétienne des premiers siècles, relayés sur ce point par l’Orthodoxie et reformulés aujourd’hui par des théologiens contemporains (7). Notons par ailleurs que cette représentation pessimiste de l’homme se trouve également aujourd’hui chez certains psychanalystes athées comme Freud (8). Et, comme l’observe Lytta Basset : « Comment peut-on accompagner quelqu’un sur son chemin de guérison, de pacification, de libération lorsqu’on a une vision négative de l’être humain ? ». La bienveillance, telle que la décrit Lytta Basset, notamment dans l’exemple de la relation entre Jésus et Zachée, est un processus libérateur.

« Vois la beauté en moi ». Lytta Basset nous paraît rejoindre Marshall Rosenberg : « En toute lucidité, on peut opter pour la bienveillance : se focaliser sur l’être de la personne, ce qu’elle est essentiellement et éternellement quoiqu’elle fasse : une créature bénie « capable de Dieu ». A cette profondeur, on n’est jamais déçu ni trompé…. On ne dira jamais assez combien le simple geste bienveillant que nous posons, la moindre parole, peut nous remettre instantanément dans le courant puissant de la bienveillance. C’est à notre portée parce que c’est de l’ordre du respect : je salue en toi, malgré tout, un être humain semblable à moi. Puisque tu es en vie, je prend le risque de faire confiance à ton potentiel, que je ne prétend pas connaître » (p 23). Oui, le chant de Marshall Rosenberg ouvre le chemin de la confiance. « Quand la personne s’aperçoit de mon regard quand je chante cette chanson, la personne sait que ce qui est vivant en elle m’importe. Et quand les gens ont confiance que ce qui est vivant en eux nous importe, nous sommes bien sur le chemin pour résoudre les besoins de tout le monde ».

J H

(1) Site de Thomas d’Ansembourg : http://www.thomasdansembourg.com Sur ce blog, plusieurs articles autour d’interviews ou de conférences de Thomas d’Ansembourg, et notamment, présentation de son dernier livre : « la paix, ça s’apprend » : https://vivreetesperer.com/?p=2596

(2) On trouvera un enseignement de base dans trois vidéos sous titrées en français : https://www.youtube.com/watch?v=f99Xvp3yFPg

(3) Le chant de Marshall Rosenberg : « See me beautiful » : https://www.youtube.com/watch?v=XJJ6PQhX8og

(4) Intervention d’Elisabeth Moltmann-Wendel dans le colloque sur la réception de la rhéologie de l’espérance. Sur ce blog : « Quelle vision de Dieu, de l’humanité et du monde en phase avec les aspirations et les questionnements de notre époque » : https://vivreetesperer.com/?p=2674

(5) Thomas d’Ansembourg. Comprendre l’humain dedans pour comprendre l’humain devant : https://www.youtube.com/watch?v=7THnCPe7qUo

(6) Lytta Basset. Oser la bienveillance. Albin Michel, 2017. Mise en perspective sur ce blog : « Bienveillance divine. Bienveillance humaine. Une harmonie qui se répand » : https://vivreetesperer.com/?p=1842

(7) On suivra sur ce point l’œuvre de théologiens très présents sur ce blog : Jürgen Moltmann et Richard Rohr. C’est une théologie qui met en évidence la communion divine en un Dieu Trinitaire, une communion à l’œuvre pour inspirer notre humanité. Voir la vie et l’oeuvre de Jürgen Moltmann : http://www.temoins.com/une-theologie-pour-notre-temps-lautobiographie-de-juergen-moltmann/ « The divine dance » par Richard Rohr : https://vivreetesperer.com/?p=2758

(8) Dans son livre : « Vers une civilisation de l’empathie », Jérémie Rifkin, traite entre autres, de la sombre vision de l’humanité soutenue par Freud et de ses conséquences : http://www.temoins.com/vers-une-civilisation-de-lempathie-a-propos-du-livre-de-jeremie-rifkinapports-questionnements-et-enjeux/

Selon Diana Butler Bass dans son livre : « Grounded »

Selon Diana Butler Bass dans son livre : « Grounded »