par jean | Juin 17, 2020 | ARTICLES, Emergence écologique |

Une nouvelle manière de vivre en harmonie avec le vivant

Une nouvelle manière de vivre en harmonie avec le vivant

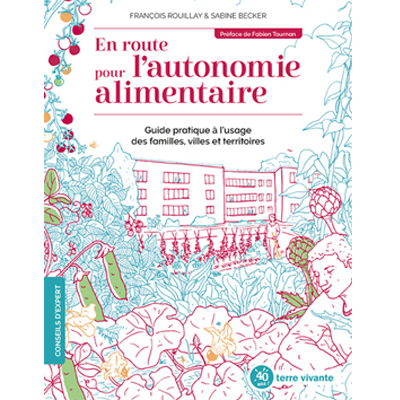

« En route pour l’autonomie alimentaire » (1), tel est le titre d’un livre récent de François Rouillay et de Sabine Becker. Prendre ce chemin, c’est répondre au déséquilibre d’une existence humaine où le contact s’est rompu entre la terre nourricière et l’assiette de nos repas et où la continuité de notre alimentation est soumise à la menace d’une rupture dans nos chaines d’approvisionnement éclatées dans la distance géographique et soumises aux aléas de la spéculation.

Cependant, ce livre nous dit bien plus. Car emprunter le chemin de l’autonomie alimentaire, c’est également s’engager dans un nouveau genre de vie , une vie en phase avec la nature nourricière. Et tout ceci implique une nouvelle éthique qui fonde une approche collaborative : « prendre soin de soi, de l’autre et de la terre ». (p 62)

Ainsi ce livre : « En route pour l’autonomie alimentaire » est ambitieux, mais il est aussi réaliste. Le sous-titre nous en informe : « Guide pratique à l’usage des familles, villes et territoires » . En effet, nous n’avançons pas dans l’inconnu. Le chemin est déjà reconnu et balisé par de nombreuses initiatives collaboratives. Et ceux qui sont déjà impliqués dans ces initiatives où la présence du vivant engendre du bonheur peuvent accéder à une joie que les auteurs mettent en lumière : « Lorsque nous sommes connectés par le partage, cette énergie, ce carburant, cette essence qui résident en nous nous permet d’avancer, d ‘évoluer, de faire tomber nos barrières, nos zones d’ombre. La joie est une immense force qui nous conduit vers l’amour libéré de nos peurs et autres pollutions psychiques, vers l’amour semblable à celui de l’enfant…. » (p 195).

Ce livre nous permet d’entrer dans une recherche où la vie se reconstruit différemment : un volet participatif, un volet éducatif, un volet coopératif et un volet régénératif. A chaque fois, nous découvrons de belles expériences dans une grande variété d’approches du « permis de végétaliser la ville en paysage nourricier », aux « poulaillers participatifs », aux « ateliers de cuisine » et aux « zones d’activité nourricière ». C’est une collaboration inventive.

Les auteurs : une approche pionnière

Auteur du livre avec Sabine Becker , François Rouillay a été un pionnier de cette approche au cours de la dernière décennie. Il raconte comment, à un moment propice, où, consultant en politiques publiques, il s’interrogeait à leur sujet, il a découvert une approche innovante qui débute dans une petite ville anglaise. Effectivement, elle est née à Todmorden quand deux mères de famille, subissant le déclin économique et social du nord de l’Angleterre, ont décidé de réagir et de créer un mouvement pour planter légumes et fruits dans la ville en vue d’offrir une nourriture à partager . François Rouillay s’est engagé pour développer cette expérience en France en suscitant un mouvement : « Les incroyables comestibles » . « Il s’agissait de fabriquer des bacs de nourriture à partager sur un domaine privé ouvert au public ou visible depuis la rue qui enverrait un signal très fort d’offrande de nourriture que l’on aurait soi-même mise en terre » (p 19). Pendant trois ans, François Rouillay a été l’animateur de ce mouvement , travaillant « dans la foi absolue que celui-ci aurait un effet transformateur dans les quartiers et dans les villes. Et ce fut le cas » (p 19). Le mouvement s’est alors répandu à vive allure. En trois ans, il s’est propagé en France et à l’international dans plus de 800 villes et 30 pays. A l’époque, nous avons rapporté sur Vivre et espérer une interview de François Rouillay en pleine action :

https://vivreetesperer.com/incroyable-mais-vrai-comment-les-incroyables-comestibles-se-sont-developpes-en-france/ Ce fut une véritable épopée. François Rouillay a ainsi « accompagné des centaines et des centaines de groupes ». Malheureusement, cette activité s’est révélée épuisante et a porté atteinte à la vie privée de François. En mars 2015, « il décide de passer la main après trois années de bénévolat ». Une nouvelle étape commence pour François Rouillay. Il rencontre Sabine Becker. La perspective s’élargit. En conjuguant la compétence de chacun, ils induisent le développement d’un mouvement pour l’autonomie alimentaire.

Sabine Becker a exercé, pendant trente-deux ans, la profession d’ingénieure urbaniste dans différentes collectivités publiques. Au vu des obstacles rencontrés, elle a pris conscience que son activité professionnelle « n’était pas juste » et « elle a cherché à comprendre pourquoi ». « Une grande quête s’en est suivie qui m’a conduite à étudier le fonctionnement de l’être humain dans les différentes dimensions qui le composent. Je me suis également formée à la connaissance des énergies dans le monde vivant des humains, mais aussi des règnes végétal, animal et minéral » (p 23). « Ma vision est devenue holistique et mon regard est appliqué au travail sur soi, au travail collectif et aux territoires » (p 24).

François Rouillay et Sabine Becker se sont ainsi rejoints, « lui dans le domaine de la participation citoyenne au service de l’autonomie alimentaire et donc de la restauration de la santé des personnes, des sols et de la biodiversité, et, elle, dans le domaine holistique du fonctionnement humain en matière comportemental sur les plans émotionnel et mental (p 24). Ensemble, à la suite des expériences passées, ils ont dégagé une vision du retour à l’autonomie alimentaire et élaboré des stratégies pour sa mise en œuvre. « Il s’agissait pour nous de diffuser la connaissance à partir de méthodes pédagogiques accessibles au plus grand nombre, d’expérimenter des techniques de fabrication de sol nourricier en milieu urbain et périurbain et d’animer des réseaux de personnes volontaires engagées dans l’agriculture urbaine et la transition alimentaire sur les territoires » (p 24).

C’est dans ce but que François Rouillay et Sabine Becker ont créé « L’Université francophone de l’autonomie alimentaire » et le site francophone qui en est l’expression : http://www.autonomiealimentaire.info

Et c’est ainsi qu’ils en sont venus à publier ce livre : « En route vers l’autonomie alimentaire ». Cet ouvrage présente la feuille de route de 21 actions résultant de nombreuses expériences et réflexions et permettant le retour à l’autonomie alimentaire de manière individuelle et collective.

Pour des paysages nourriciers

Développer l’autonomie alimentaire, c’est non seulement faire face à des déséquilibres insécurisant, c’est établir une relation bienfaisante avec la nature pourvoyeuse de nourriture . Comment envisager cette autonomie ? C’est « la capacité d’un territoire urbain à produire une nourriture saine permettant de répondre aux besoins quotidiens primordiaux des habitants …. Il s’agit d’obtenir, à travers une production locale constituée de fruits, de légumes, de légumineuses, de noix, de diverses céréales, d’œufs et de viandes, si nous sommes loin de la mer, de poissons d’élevage en eau douce, ainsi que de produits laitiers et d’huiles végétales ; le tout étant récolté, voire transformé sur ce territoire, ou situé dans une proche périphérie (moins d’une heure de trajet), élevé et cultivé selon des méthodes respectueuse de la santé et de l’environnement » (p 37).

Or, une telle politique requiert un nouvel aménagement de l’espace. Et cet aménagement dépend lui-même de notre niveau de conscience. Les auteurs mettent en évidence les déviations qui sont intervenues au cours des dernières décennies. « Comment se fait-il qu’au cours des cinquante dernières années nous soyons passés des espaces nourriciers aux espaces verts d’ornement ? » . Et, par ailleurs, « les entrées de nos villes forment des espaces périurbains voués invariablement aux zones commerciales avec leurs parkings et leurs ronds points » (p 47). En regard, le développement de l’autonomie alimentaire requiert une conscience collective. « Et l’un des moyens pour y contribuer est tout simplement de rendre les paysages nourriciers….. ». « A plus grande échelle que celle des bacs de nourriture, cela permettrait de mettre en évidence le lien entre le sol et l’assiette et nous en redonnerait le goût » (p 68). Tout au long de ce livre, nous voyons comment des paysages nourriciers peuvent apparaître et se développer. Et, par exemple, une des premières actions recommandées, c’est d’obtenir l’autorisation de planter légumes et fruitiers dans la ville auprès des collectivités publiques. C’est « le permis de végétaliser la ville en espace nourricier » (p 17). « Le permis de végétaliser est une pratique récente que le mouvement international : « Incredible edible » (Incroyables comestibles ) a grandement contribué à généraliser. Il exprime avant tout une volonté politique d’ouvrir l’espace public à la participation citoyenne pour l’agriculture urbaine. Pour des questions de sécurité et de responsabilité, il a progressivement été accompagné de protocoles (conventions simplifiées entre des citoyens désireux de jardiner la ville et les services techniques de la collectivité) et d’une procédure administrative (p 67) . En France, de nombreuses villes ont maintenant officialisé leur permis de végétaliser .

Une dynamique associative

Ce livre nous indique un chemin : en route vers l’autonomie alimentaire. Mais le mouvement en ce sens est déjà bien engagé. Et il manifeste une dynamique associative. Celle-ci s’est déjà révélée dans la rapide expansion du mouvement des « Incroyables comestibles » qui a gagné ville après ville. La même force anime les nombreuses et diverses initiatives qui apparaissent dans ce livre. C’est le commun dénominateur des volets « participatif, éducatif, coopératif, régénératif » de la feuille de route (p 6-7). Et ainsi les maîtres-mots sont bien : collaboration, coopération, participation, partage. Ainsi parle-t-on de « vergers et de jardins partagés », de « pépinières citoyennes participatives » et même de « poulaillers participatifs ». Ainsi cette collaboration s’exerce en divers domaines et à des échelles différentes. François Rouillay nous rapporte le fonctionnement d’un poulailler participatif au Québec. « Sept familles s’y impliquent en intervenant à tour de rôle pendant une semaine pour préparer la moulée, donner à manger, nettoyer et « cueillir » les œufs. Le service revient toutes les sept semaines » ( p 110).

Tout ce mouvement, si divers dans ses expressions, s’inscrit dans « une vision commune partagée » : « Nous ne sommes absolument pas dans une démarche autarcique d’individualités en repli… La logique cosmique des choses nous indique que nous sommes interdépendants les uns des autres …. Nous avons besoin les uns des autres pour rendre possible l’expression d’une intelligence collective autour d’une vision commune partagée » (p 193).

Ce livre témoigne d’une vision. Elle s’exprime notamment dans l’épilogue : « Voir les choses dans leur ensemble ; les fondements : eau, sol, semences, arbres ; l’homme est le gardien des équilibres ; l’univers est un lieu de création et d’abondance » (p 197-199). Ce sont des pensées directrices qui orientent notre marche vers une société nouvelle, un nouveau genre de vie, une éthique.

En même temps, à travers ce livre, on reconnaît le levain dans la pâte d’aujourd’hui comme l’écrit le préfacier, Fabien Tournan : « Le fil conducteur de ce guide porte sur l’émersion de ce qui existe déjà, qui est là partout dans le monde, expérimenté, enseigné, mais masqué par le vacarme du modèle marchand qui domine…. Il nous conduit à nous reconnecter à la terre, à celle qui nous nourrit, que nous devons préserver, entretenir, celle dont nous devons prendre soin. C’est un livre qui nous invite ainsi à rencontrer la paix » (p 10) . Avec François Rouillay et Sabine Becker, entrons dans ce beau voyage.

(1) François Rouillay et Sabine Becker . En route pour l’autonomie alimentaire. Guide pratique à l’usage des familles, villes et territoires Terre vivante, 2020

Aujourd’hui, le 12 juin 2020, François Rouillay fait le point dans une vidéo : « Autonomie alimentaire. Comment s’impliquer ? » :

https://www.youtube.com/watch?v=nE9kU0d93YA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1Xx0IHD6Tu9QKn-RltCDF1F_XGdutACjK2qKiTE0jMPp3BUaKQu78NTTI

J H

Voir aussi :

« Vers une économie symbiotique » : https://vivreetesperer.com/vers-une-economie-symbiotique/

par jean | Mai 5, 2021 | ARTICLES, Vision et sens |

Une approche psycho-spirituelle de Thomas d’Ansembourg

Si on compte sept émotions de base parmi lesquelles la peur, la colère, la tristesse, la joie, la peur est l’une de celles qui est la plus difficile à gérer. Dans une série de courtes vidéos interview chez les « dominicains de Belgique », Thomas d’Ansembourg dont on sait sur ce blog combien son apport (1) est innovant et encourageant, parle de plusieurs émotions et ici de la peur (2). Son enseignement est précieux.

https://youtu.be/ujFSylfXkJA

La peur, un indicateur à prendre en compte

« La peur est une des émotions les plus récurrentes. Elle indique bien sûr un besoin de sécurité. Lorsque nous avons peur, c’est que nous ne nous sentons pas en sécurité. Le besoin de sécurité est fondamental pour tout être vivant et, bien sur, particulièrement pour nous, êtres humains qui sommes assez fragiles et donc, nous avons besoin de savoir comment prendre soin de notre besoin de sécurité qui peut se vivre sur différents plans. Ce peut-être un besoin de sécurité physique, un besoin de sécurité matérielle ou un besoin de sécurité affective et relationnelle ».

Thomas d’Ansembourg envisage la peur comme un clignotant (un clignotant sur un tableau de bord), « un clignotant par rapport à un besoin qui n’est pas satisfait, le besoin de sécurité ». « Pour pouvoir dépasser la peur, cela nous demande de pouvoir l’écouter ». Thomas nous invite à visualiser cette attitude d’écoute par le geste de rapprocher une chaise, « pouvoir nous asseoir à coté de notre peur » et dialoguer avec elle. « Viens ici ma peur. Qu’est ce que tu as à me dire ? C’est quoi ton message ? ». « Et la plupart du temps, si j’écoute, je vais recevoir son message : j’aurais besoin de faire confiance dans la vie, de faire confiance dans les gens, de faire confiance à mon ‘enfant’, de faire confiance à moi ». Elargir notre champ de. discernement… « Assez souvent, la peur renseigne sur un besoin d’estime de soi. L’estime de soi, ce n’est pas un petit besoin. 90% de la population éprouve un besoin d’estime de soi. C’est un besoin que j’ai eu moi-même à travailler en entrant en thérapie : trouver une juste estime de moi. Pour ce qui est d’avoir peur de la pression sociale des jugements, des critiques et d’arriver à trouver sa façon, son autonomie, nous avons besoin d’apprendre ».

La peur peut être apprivoisée à travers des dialogues réguliers. « La peur est comme un chien de garde dans une maison. Elle nous avertit d’un danger. Peut-être que tu vas trop vite, peut-être trop lentement. Fais attention à ceci. Fais attention à cela. On va écouter le message du chien de garde. Cela, c’est le dialogue intérieur. Et ensuite, j’ai compris le message et alors je renvoie la peur parce que j’ai compris.

Ce qui est précieux, ce n’est pas de ne pas avoir peur. C’est ne pas avoir peur d’avoir peur. Nous pouvons acquérir une plus grande capacité de cohabiter avec cette émotion, à la dépasser. Le risque, c’est que le chien de garde prenne toute la place. Beaucoup de gens sont terrorisés par la peur. Ecouter le message, ajuster le comportement, reconnaître la peur pour sa fonction, cela ne tombe pas du ciel. Ce sont des apprentissages à faire petit à petit ».

Une confiance à développer

Thomas d’Ansembourg nous propose une vision positive : « Dans mon expérience d’accompagnement des personnes… je réalise que l’enjeu est de taille : Nous avons à faire confiance dans la beauté et la bonté de la Vie. La maman qui a peur de tout, qui a peur que tout arrive, qui interdit aux enfants de sortir, est bien intentionnée, mais elle est tellement terrorisée qu’elle n’a pas confiance dans la vie. Elle pourrait étouffer ses enfants et casser leur confiance en soi. Elle a donc besoin, pour encourager leur confiance en soi, de retrouver elle-même la confiance en elle. J’ai besoin d’apprendre à faire confiance dans la Vie. La Vie ne veut pas du mal. La Vie veut du bien. Et donc, il y a une dimension spirituelle de la peur. Plus nous entrerons dans une connaissance profonde de nous-même, la dimension du souffle qui nous habite, la dimension d’appartenance à ce projet magnifique qui va bien au delà de nous et qu’on appelle la Vie, plus nous fréquenterons les régions qu’on appelle Dieu, mais qu’on peut appeler l’Infini ou le Tout, plus nous sentirons que tout cela est soutenant, aimant et nous veut du bien. Inversement, en pensant à ma pratique, quand on n’a pas conscience de cela, quand nous nous sentons seuls, coupés, sans appartenance, alors nous commençons à avoir peur de tout. Il y a donc une dimension d’ouverture psycho-spirituelle qui nous permet… de tabler profondément de tout son être sur le fait que la vie nous veut du bien et d’entrer dans une voie d’expansion de nous-même ».

Des chemins différents

L’interviewer pose alors une question à Thomas d’Ansembourg : « Certains d’entre nous ont plus peur que d’autres . Comment peut-on expliquer cela ? C’est notre histoire personnelle ? Ce sont nos blessures ? ». « Il y a tout un cocktail d’éléments dans ce genre de choses : notre histoire personnelle, la manière dont on a grandi. Il y a les modèles qu’ont donné les parents (plutôt inquiets ou plutôt confiants…). Cela est très impressionnant, cela fait impression ». Les parents peuvent se demander « quels modèles ils donnent à leurs enfants : modèles de peur ou modèles de confiance, d’expansion, d’ouverture »…

« Arrivons-nous complètement indemnes ?… Je trouve intéressant d’ouvrir cette possibilité. Peut-être que je peux observer cela pour le démanteler petit à petit. Nous avons un libre examen. Et si nous prenons conscience de nos peurs, nous pouvons les démanteler » . L’interviewer évoque la psychologie transgénérationnelle. « Effectivement, nous pouvons reproduire des scénarios qui ont été vécu par nos grands-parents, nos arrière grands-parents et même des grands oncles. Donc c’est intéressant de ne pas subir l’avenir, de ne pas dire : je suis comme cela, je ne changerai pas. Non, nous avons un pouvoir de transformation considérable si nous portons les choses à la conscience et c’est cela l’enjeu… »

Un message de confiance

« L’idée que je porte chèrement dans mon cœur, c’est que nous avons la capacité de traverser les défis qui nous gênent. J’en suis convaincu. L’image de l’oiseau sur la branche peut nous aider. L’oiseau sur la branche n’a pas tellement confiance dans la branche parce qu’elle pourrait casser à tout moment, car fragile, un peu pourrie… L’oiseau a surtout confiance dans sa capacité de reprendre son envol si jamais la branche tombe. C’est à cela que j’invite les personnes : prendre conscience dans notre capacité à reprendre notre envol, à rouvrir nos ailes à dépasser les risques, si jamais risque il y avait.

Là, il y a vraiment la capacité d’un citoyen beaucoup plus inspiré et donc inspirant, un citoyen beaucoup plus pacifié et donc pacifiant parce qu’il a acquis cette confiance en soi, qu’il n’est plus dans le stress, l’agitation qui génèrent tellement de confusion aujourd’hui. »

La peur s’exprime parfois collectivement. Ainsi l’interviewer évoque le racisme. N’est-ce pas la peur de l’altérité, de la différence ? « Oui, bien sur, c’est une forme de peur : racisme, intégrisme, radicalisme, retour à la lettre du texte, aux traditions du passé… Tout cela c’est la peur de l’ouverture, du cheminement, de l’éveil, de la transformation… C’est une difficulté à accepter la nouveauté, le changement, la vie telle qu’elle et non pas telle qu’on voudrait qu’elle soit, accepter le cours des choses, être joyeux de ce qui est plutôt que de ce qui n’est pas… Donc on voit bien qu’il y a un travail psycho-spirituel de connaissance de soi, d’élargissement du discernement, d’ancrage dans nos valeurs, d’ouverture à la vie spirituelle qui peut nous aider à dépasser la peur sans la nier, mais à la dépasser, pour mieux vivre, une vie plus valide, plus généreuse… ».

Cette interview de Thomas d’Ansembourg est une ressource qui vient nous aider à affronter nos ressentis de peur. Elle est accessible et ouverte à tous. Le message chrétien nous invite également à ne pas craindre et à faire confiance. « Ne crains pas » est un des appels les plus répandus dans la parole biblique. Il est très présent dans l’Évangile. Ainsi parle Jésus : « Ne crains pas. Crois seulement » (Marc 5.36)(3). Ici, le remède à la peur, c’est la confiance, cette dernière étant présente dans l’étymologie du mot croire (4). Sur ce blog, on trouvera un témoignage d’Odile Hassenforder qui raconte, combien, dans une épreuve de santé, elle a été encouragée par quelqu’un qui ne disait pas aux autres : « bon courage », mais « confiance », « Dame confiance »… (5). L’élan de vie dont parle Thomas d’Ansembourg rejoint cette inspiration. Cette interview sur la peur comme émotion nous entraine dans une démarche psycho-spirituelle.

J H

- Thomas d’Ansembourg, sur le blog : Vivre et espérer : « Face à la violence, apprendre la paix » (avec des liens aux autres interviews de Thomas d’Ansembourg sur ce blog) : https://vivreetesperer.com/face-a-la-violence-apprendre-la-paix/

- Interview de Thomas d’Ansembourg sur la peur chez les dominicains de Belgique : https://www.youtube.com/watch?v=ujFSylfXkJA

- « Ne crains pas. Crois seulement » Un commentaire : https://passlemot.topchretien.com/ne-crains-pas-crois-seulement-mc-536-la-foi-nechou/

- A propos du verbe croire : https://www.rabbin-daniel-farhi.com/ambiguite-du-verbe-croire/1021

- « Dame confiance » sur : Vivre et espérer : https://vivreetesperer.com/dame-confiance/ Un écho à cet article : « Un message qui passe à travers les rencontres » : https://vivreetesperer.com/odile-hassenforder-sa-presence-dans-ma-vie-un-temoignage-vivant/

par jean | Jan 10, 2024 | Expérience de vie et relation |

Notre relation avec le passé varie selon notre contexte de vie et les circonstances. Lorsque nous ressentons des difficultés psychologiques, nous savons aujourd’hui que notre passé n’y est pas étranger. D’une façon ou d’une autre, nous voici appelés à le revisiter. Mais, dans d’autres situations, nous pouvons trouver un réconfort en évoquant des souvenirs heureux. Jusque dans la vie courante, nous sommes appelés à faire des choix, à nous engager dans telle ou telle orientation. Nous envisageons l’avenir en fonction du sens que peu à peu nous avons donné à notre vie. Or, à chaque fois, les pensées qui nous animent dépendent de notre personnalité Et cette personnalité s’est formée peu à peu en fonction de nos rencontres et de nos découvertes qui se rappellent dans nos souvenirs. Quelle conscience avons-nous de nous-même?

Qui sommes-nous ? En regard de ces questions, nous envisageons la rétrospective de notre vie. Cette vie s’enracine dans un passé, non pas pour y demeurer, mais pour se poursuivre et aller de l’avant. Ainsi, lorsqu’un livre parait avec le titre : « Vivre avec son passé. Une philosophie pour aller de l’avant » (1), nous voilà concerné. En même temps, nous découvrons l’auteur, le philosophe Charles Pépin (2). Auparavant, celui-ci a écrit d’autres livres qui nous amènent à réfléchir au cours de notre vie : « Les vertus de l’échec », « la confiance en soi ». Dans ses livres, et dans celui-ci, Charles Pépin témoigne d’une vaste culture. Ainsi, éclaire-t-il son expérience et ses observations à travers la pensée des philosophes, mais aussi les textes des écrivains, sans oublier l’apport des sciences humaines. En traitant ici de la mémoire, il recourt au nouvel apport des neurosciences. En montrant abondamment combien le passé ne disparait pas, mais est toujours là sous une forme ou sous une autre, Charles Pépin nous incite « à établir une relation apaisée et féconde avec notre mémoire…. Les neurosciences nous apprennent que la mémoire est dynamique, mouvante. Nos souvenirs ne sont pas figés…En convoquant sciences cognitives, nouvelles thérapies, sagesses antiques et classiques de la philosophie, de la littérature ou du cinéma, Charles Pépin nous montre que nous pouvons entretenir un rapport libre, créatif avec notre héritage… » (page de couverture). C’est un livre qui ouvre la réflexion et donc entraine des relectures. Cette présentation se limitera donc à quelques aperçus.

Une présence dynamique du passé

Notre passé n’est pas bien rangé dans une armoire close. Nous devons sortir d’une « représentation de la mémoire, statique… accumulative ». Ce n’est pas « un simple espace de conservation du passé » ( p 15).

Cependant, elle a été longtemps peu considérée par la philosophie jusqu’à ce que « Henri Bergson (3) la place au cœur de sa réflexion à la toute fin du XIXè siècle ». « Il a l’intuition assez folle pour son époque, mais confirmée par la science d’aujourd’hui, que notre mémoire n’est pas statique, mais dynamique, que nos souvenirs sont vivants, sujet à des flux et des reflux, affleurant à notre conscience avant de repartir. Et surtout que notre mémoire est constitutive de notre conscience, et donc de notre identité » ( p 16). Nous ne pouvons faire table rase de notre passé. « Nos souvenirs, notre passé irriguent la totalité de notre activité consciente. Notre passé resurgit constamment dans nos perceptions, dans nos intuitions, dans nos décisions… Nous sommes imprégnés d’un passé qui nous parle et nous oriente… » ( p 21). « Notre passé est bien vivant. Il n’est pas seulement passé, mais bien toujours présent » ( p 24). Cette présence peut nous affecter de diverses façons, dérangeante, mais aussi encourageante, réconfortante.. Tout dépend également de l’accueil que nous offrons à nos souvenirs. Charles Pépin nous incité à écouter Bergson qui « nous engage à une attitude d’accueil créatif et d’ouverture à ce passé qui nous constitue. Si notre personnalité condense la totalité de notre histoire personnelle, l’acte libre devient l’apanage de celui qui « prend son passé avec soi », qui l’emporte tout entier pour le propulser vers l’avenir. Nous pouvons nous saisir en même temps de notre passé et de notre liberté : Bergson ne propose rien d’autre qu’une méthode pour y parvenir » ( p 26) .

Ce que nous savons aujourd’hui sur la mémoire

La recherche sur la mémoire a beaucoup progressé. L’auteur dresse un bilan de ces avancées. Ainsi, on identifie aujourd’hui trois mémoires principales : la mémoire épisodique (ou mémoire autobiographique) qui correspond à la « mémoire souvenir » de Bergson, la mémoire sémantique qui est la mémoire des mots et des idées et la mémoire procédurale, rattachée à nos réflexes et à nos habitudes qui se rapproche de la « mémoire habitude » de Bergson ; auxquelles s’ajoutent les mémoires de court terme, de travail et sensorielle ( p 27-28). L’auteur consacre un chapitre à la présentation de ces différents mémoires et de leurs usages telles qu’elles nous apparaissent aujourd’hui grâce à l’apport des neurosciences.

« Notre mémoire épisodique est le souvenir de notre vécu : ces épisodes prêts à se rappeler à notre conscience pour nous réchauffer l’âme ou nous affliger d’un pincement au cœur…. La mémoire épisodique est le siège de notre histoire » (p 28-29). C’est ainsi que nous pouvons nous remémorer notre vie en un récit.

« Le souvenir n’est pas une trace mnésique localisée… mais une manière dont notre cerveau a été affecté, impacté par ce que nous avons vécu ». « Des expériences ont prouvé que notre mémoire ne peut être localisée dans une zone précise du cerveau … Notre mémoire est dynamique et notre cerveau en continuel mouvement et évolution » ( p 33-34). Notre représentation de cette activité est vraiment nouvelle. Elle s’exerce en terme de réseau et dans des modifications constantes. « Notre cerveau se définit par sa plasticité, sa capacité à évoluer sans cesse… Le cerveau se modifie en permanence, et nous pouvons toujours le transformer à nouveau » ( p 35). Dans ces interconnexions, « le souvenir est comme reconfiguré par ce que nous avons vécu depuis, par le contexte présent ». L’imagination prend part au processus.

« Le sens que nous donnons à nos souvenirs dépend également des idées et des valeurs que nous leur attribuons, C’est le rôle de la mémoire sémantique » ( p 37). « La mémoire sémantique contient les mots que nous posons sur les objets, les notions, les concepts, les « vérités générales ». En elle s’inscrit notre connaissance du monde. Elle ne se charge pas, comme la mémoire épisodique, des épisodes, mais de ce que nous en avons déduit ». ( p 38) .Si, à partir de certains évènements vécus, nous avons développé des représentations négatives, une dépréciation de nous-même, cela fait partie également de la mémoire sémantique.. Or, à ce niveau, nous pouvons corriger les croyances qui sont néfastes pour nous en réinterprétant les situations dont elle sont originaires. « Il est tout à fait possible de substituer des croyances dans notre mémoire sémantique implicite. Nous pouvons ainsi « échapper au ressassement d’un souvenir douloureux en travaillant sur celui-ci pour changer d’éclairage » ( p 42). L’auteur cite un écrivain marqué par ses origines sociales et qui parvint à se libérer de ses croyances dévalorisantes en développant une nouvelle interprétation ( p 42-46).

Il y a une troisième mémoire. C’est la mémoire procédurale. C’est « la mémoire de nos habitude ou réflexes, celle qui nous permet de conduire une voiture, de faire du vélo, de jouer du piano… » ( p 46). Les savoir-faire enregistrés dans cette mémoire procédurale résistent au temps qui passe, et même aux atteintes d’Alzheimer.

Aux trois mémoires à long terme évoquées précédemment, s’ajoutent deux mémoires é court terme : la mémoire de travail et la mémoire sensorielle ( p 52-55). « Nous vivons ainsi dans un présent constitué de différentes couches du passé… ».

Le passé, socle de notre identité

« La question de l’identité personnelle est un des problèmes philosophiques les plus passionnants, mais aussi les plus complexes » nous dit Charles Pépin. « Qu’est ce qui nous définit en tant qu’individu singulier, nous distingue de tout autre ? Qu’est ce qui demeure en nous de manière permanente et constitue ainsi le socle de notre identité ? » ( p 85).

Si nous nous interrogeons en ce sens, nous sentons bien combien nous pensons notre être, notre personnalité à travers notre histoire personnelle. L’auteur interroge les philosophes. Ici, nous rejoignons la thèse du philosophe anglais, John Locke : « Les souvenirs nous disent que nous sommes nous-mêmes, ils fondent notre conscience de soi, de cette continuité entre toutes nos perceptions » ( p 86). L’auteur poursuit sa réflexion sur « la fabrique de l’identité » : « Notre mémoire n’est pas seulement le réceptacle de notre itinéraire de vie, susceptible d’éclairer nos comportements, nos réactions et émotions. Nos souvenirs fondent la conviction que la personne qui a vécu tous ces évènements est bien identique à celle qui s’en souvient. Ils fondent la conscience d’une identité qui perdure » ( p 89).

L’auteur évoque ensuite l’œuvre de Marcel Proust : « A la recherche du temps perdu ». Celui-ci explore la portée de ses réminiscences. « Bien que soumis, comme toute chose au passage du temps, le narrateur qui trempe sa madeleine dans son thé et se remémore son enfance réalise que, en dépit des années écoulées, charriant leur lot de plaisirs et de peines… quelque chose de lui est demeuré que Proust nomme « le vrai moi…Ce « vrai moi » prend chez Proust de accents mystiques : il s’agit d’un mois profond, d’un moi immuable, d’une essence de moi qui semble indiquer la possibilité d’une vie éternelle. Et si en effet

ce moi résiste au temps, pourquoi ne résisterait-il pas éternellement ? » ( p 95).

Cette lecture du livre de Charles Pépin nous renvoie à une autre : la lecture du livre de Corinne Pelluchon : « Paul Ricoeur. Philosophie de la recontruction » (4), où elle aborde le thème de l’identité à partir du livre de Paul Ricoeur : « Soi-même comme un autre ». L’auteure envisage l’identité comme « une identité narrative, c’est-à-dire qu’elle se recompose sans cesse » ( p 119). « Parler d’identité narrative signifie d’abord que la connaissance de soi passe par le fait de se raconter, de tisser les différents éléments de sa vie pour leur conférer une unité et un sens qui n’est pas définitif et n’exclut pas les mises en question…. L’identité n’est pas figée ni à priori ; elle se transforme et se construit à travers des histoires que nous racontons sur nous-même et sur les autres, et elle se nourrit des lectures et des interprétations qui enrichissent notre perception du monde et de nous » ( p 120).

Remédier aux blessures du passé

Le passé de chacun est différent. Il s’y trouve des joies et des souffrances, des moments de bonheur et des souffrances, des libérations, mais aussi des blessures dont les effets se poursuivent en forme de ruminations et de dépendances. On peut chercher à oublier ces emprises, mais les souvenirs sont vivaces et parfois reviennent au galop. On peut aussi entrer dans la mémoire pour en transformer les effets. Il y aujourd’hui, de nombreuses approches en ce sens, nous rapporte Charles Pépin. C’est une bonne nouvelle.

Alors on peut rejeter la tentation de l’oubli.

Cependant, l’auteur nous décrit les nombreux comportements qui traduisent une volonté de « tourner le dos à son passé ». Si cette attitude peut réussir dans l’immédiat, elle comporte des risques et peut engendre des situations désastreuses. « L’évitement a un coût psychique ». « Nous n’ignorons pas le passé si aisément…Le garder à l’écart impose une lutte constante, qui peut devenir inconsciente, mais certainement pas gratuite » ( p 110). « Plus dangereux est le traumatisme, plus dangereux est le piège de l’évitement » ( p 116). L’auteur décrit des conduites pathologiques en recherche de l’oubli : travailler pour oublier, boire pour oublier… La situation de l’alcoolique est particulièrement critique. Car son addiction peut déboucher sur une altération de la mémoire « antérograde », c’est-à-dire de la capacité à se constituer de nouveaux souvenirs, à garder en mémoire ce qui vient d’être vécu », une faculté compensatrice.. ( p 122-124). « Puisque l’évitement est dangereux, l’oubli impossible, il nous faut donc apprendre à vivre avec notre passé, à « faire la paix » avec lui » ( p 142).

Durant ces dernières décennies, de grands progrès ont été réalisé en psychologie (5) et la gamme des approches s’est considérablement élargie. C’est dans ce contexte que Charles Pépin a écrit un chapitre : « intervenir dans son passé ». Son approche est globale et ne se limite pas à telle ou telle thérapie. « La vie nous offre parfois de porter un autre regard sur notre passé, de changer notre perception de celui-ci. L’élément déclencheur peut aussi bien être une discussion avec un aïeul, une rencontre qui nous ouvre de nouvelles perspectives, une empathie nouvelle pour quelqu’un qui nous a causé du tort, ou encore le temps qui passe et qui crée une distance salutaire…ou tout simplement une joie de vivre retrouvée, une période plus heureuse qui recolore le passé… Notre histoire nous apparait sous un nouveau jour… Nous voilà tout naturellement apaisés, libérés… » ( p 182)..

« Mais il arrive que la vie ne nous offre pas les conditions suffisantes, propices à une rémission de l’hier…. Nous sommes enfermés dans nos ruminations. Certains passés traumatiques rendent alors nécessaires d’intervenir dans notre passé, parfois avec l’aide d’un thérapeute. Les techniques développées dans ce chapitre sont pour la plupart issues des « thérapies de reconsolidation de la mémoire », mais elles dessinent une voie d’intervention que chacun de nous peut mettre en œuvre seul… Ces techniques reposent sur la méthode suivante : intervenir sur le souvenir en modifiant l’émotion ou l’interprétation qui y sont attachées » ( p 183-184). L’auteur propose donc trois approches : Changer la règle de vie implicite attachée au souvenir ; développer une technique d’habituation au mauvais souvenir ; faire intervenir un personnage fictif dans ses souvenirs : les techniques de reparentage (imaginer une figure aimante et bienveillante appelée figure de « reparentage » qui intervient au cœur de l’épisode douloureux remémoré).

A titre d’exemple, rapportons la première approche. Elle consiste à sortir un souvenir de notre mémoire à long terme pour le retraiter dans notre mémoire de travail avant de le « renvoyer » dans notre mémoire de long terme…. Si nous ne pouvons pas effacer un souvenir de notre mémoire épisodique, nous pouvons en revanche effacer ou réinterpréter une règle de vie implicite dans notre mémoire sémantique, déconstruire cette « vérité émotionnelle, héritée de notre passé qui nous entrave » ( p 184).

Charles Pépin évoque trois penseurs contemporains en fin de de XIXè et début de XXè siècle : Bergson, Freud et Proust qui, tous les trois, ont porté une grande attention à la mémoire et à la question du temps ( p 204-206). Il aborde ensuite « la psychanalyse freudienne, un retour au long cours sur son passé ». il rapporte l’évolution de la pratique psychanalytique. « La cure psychanalytique nous guide dans une nouvelle manière de dire les choses, comme elles viennent, sans souci de cohérence, ni de censure morale. Elle nous apprend à diverger et éclairer soudain notre passé d’un jour nouveau ». L’auteur voit dans « cet art de la divergence », « le meilleur antidote du ressassement » ( p 214).

Prendre appui sur son passé

Si le passé peut nous déranger par le souvenir de certaines expériences malheureuses qui stagnent encore et viennent nous assombrir, à l’inverse nous pouvons y trouver force, soutien et consolation. Charles Pépin évoque cet apport positif dans un chapitre : « Prendre appui sur son passé ». Ici, l’auteur se réfère de nouveau à Bergson. « Un désir authentique, en adéquation avec soi-même, explique Bergson, ressaisit toute notre histoire et nous conduit à un objectif qui prend un sens profond pour nous ».

« Lors d’une conférence donnée à Madrid, Henri Bergson synthétise cette idée de ressaisir notre passé pour nous projeter dans l’avenir sous le concept de « récapitulation créatrice » ( p 149). Comme à son habitude, et c’est un apport très riche de son livre qui, par définition, ne peut être mis en valeur par un simple compte-rendu, Charles Pépin appuie son propos par des exemples vivants. Fils de boulanger, dans sa première jeunesse, cet homme avait quitté sa ville natale pour monter à Paris. A l’aube de la trentaine, il fut pris de doutes. Lassé par un travail qui ne lui apportait pas les satisfactions que procure l’artisanat, il reprit l’affaire familiale et fit prospérer cette boulangerie en usant des savoirs appris par ailleurs. Ainsi doit-il le succès de sa reprise de l’entreprise paternelle à la synthèse qu’il a su faire entre ses souvenirs d’enfance et ses expériences professionnelles. Il a récapitulé l’ensemble de son histoire en se montrant créatif pour inventer sa manière personnelle d’être boulanger » ( p 150).

« Dans son « Essai sur les données immédiates de la conscience », Bergson écrit : « Nous sommes libres quand nos actes émanent de notre personnalité entière, quand ils l’expriment… ». Cette réflexion peut éclairer nos choix. « Notre acte est libre parce que nous nous y « retrouvons ». Toute notre identité s’y exprime comme si notre vie entière devait nous avoir conduit à ce point et à cette prise de décision ». ( p 156-157).

Dans « La pensée et le mouvement », Bergson emploie une jolie expression, « la mélodie continue de notre vie intérieure » pour évoquer ce moment ou nous rencontrons une activité qui nous correspond et nous offre un espace d’expression nouveau : c’est comme si nous entendions notre mélodie intérieure » ( p 165).

Chez Bergson, ce regard sur la vie s’inspire d’une pensée, d’une métaphysique : « la Vie et un « Elan vital », une force de créativité fondamentale qui pulse au cœur même du vivant, de tous les vivants… l’Elan vital se particularise en chacun de nous et, en ce sens, nous manifestons tous une part de cette Vie, de cette force métaphysique que Bergson qualifie de divine » ( p 186-174). « Notre personnalité est plus que le résultat de notre passé, que « la condensation » de l’histoire que nous avons vécue depuis notre naissance » comme l’écrit Bergson dans « L’Evolution créatrice ». Elle est notre identité, mais propulsée vers l’avant, traversée par cette force de vie qui nous pousse à agir, à créer » ( p 174). « Cet Elan vital nous pousse aussi à nous tourner vers les autres, vers le monde, vers l’avenir. Il nous appelle à prendre notre part de responsabilité et nourrir nos élans de générosité. Ainsi l’Elan vital devient une force de décentrement… Nous sentons que la vie qui pulse en nous n’est pas simplement la nôtre, que nous sommes plus que de simples individus isolés : nous appartenons à un tout dont nous sommes solidaires » ( p 178). Tout cela contribue à éviter de ressasser en nous ouvrant au mouvement de la vie ( p 181).

Aller de l’avant avec son passé

Ainsi, dans un chapitre final, Charles Pépin nous invite à aller de l’avant avec notre passé ». L’auteur aborde là des questions sensibles comme la question du pardon ou l’épreuve du deuil. Ce sont là des passages difficiles à franchir. Comme ces thèmes sont complexes, ils demanderaient une analyse approfondie, et après la présentation déjà approfondie de ce livre, nous renvoyons à une lecture directe de ces textes.

Charles Pépin évoque également le soutien que les souvenirs peuvent apporter dans cette marche en avant. Notre mémoire vivante. De nouvelles expériences, de nouveaux intérêts, de nouvelles joies peuvent susciter de nouveaux souvenirs. Et, le cas échéant, ceux-ci pourront « empiéter » sur les mauvais souvenirs, les diluer, et faciliter ainsi notre acceptation du passé (p 231).

Cependant, en terminant cette présentation, nous mettrons l’accent sur un aspect qui nous parait essentiel : l’usage de notre mémoire positive, la remémoration émotionnelle de nos bons souvenirs. « Nous l’oublions trop souvent, mais nous avons ce pouvoir de redonner vie aux belles choses du passé, de les convoquer avec créativité : nos souvenirs heureux, eux aussi, doivent être reconsolidées. Quel dommage de les laisser à l’état de veille, enfouis dans les limbes de notre mémoire, de nous priver de leur éclat, du réconfort qu’ils peuvent nous apporter, du désir de vivre qu’ils peuvent nourrir ici et maintenant » ( p 217). L’auteur ajoute : « Pour goûter à nouveau les plaisirs passés, il faut se montrer non seulement disponible, mais aussi capable de leur ouvrir la porte, d’en tirer le fil avant de se laisser envahir. Comme Proust nous l’a montré, il faut donner au souvenir l’opportunité de revenir dans sa richesse, et non simplement le laisser passer…» ( p 219). Cette culture de la mémoire peut se développer sur tous les registres. L’auteur cite ainsi un texte paru dans « Les confessions » de Saint Augustin une invitation inspirée à retrouver l’éblouissante présence du passé : « Et j’arrive aux plaines, aux vastes palais de la mémoire, là où se trouvent les trésors des images innombrables… ». « iI n’appartient qu’à nous d’exhumer ces trésors pour les contempler » (p 217).

Le livre de Charles Pépin ne nous apporte pas seulement des orientations de réflexion. Il est nourri par des récits d‘expérience. Il permet à un vaste public de s’interroger sur la manière de mieux vivre avec le passé. Bien sûr, ce livre éveille des échos

Dans nos épreuves, c’est bien aux fondations de notre personnalité que nous faisons appel, telles qu’elles sont imprégnées par l’inspiration qui nous porte. C’est bien la mémoire qui entre en jeu. Nous pouvons évoquer d’autres expériences où les souvenirs peuvent nous encourager et nous soutenir. Ainsi pour ceux qui sont assignés à des lieux clos dans toute leur variété de l’ehpad à la prison, les souvenirs heureux peuvent être revécus et importer une forme de bonheur. Una amie, accompagnatrice de nuit dans un ehpad, nous rapportait que le positif dans ses conversations avec les personnes âgées résidait souvent dans leur évocation de souvenirs heureux.

Si nous savons porter notre regard sur le bon et le beau que nous pouvons voir dans le passé, alors nous pouvons exprimer de la gratitude. Pour moi, j’aime le petit chant qui nous invite à « compter les bienfaits de Dieu » et à manifester ma reconnaissance. La gratitude est une composante de la vie spirituelle (6). Comme nous sommes des êtres interconnectés, cette reconnaissance n’est pas seulement individuelle. Elle est collective et elle apparait ainsi dans l’expression biblique. Et si nous pouvons trouver dans notre passé des motifs de gratitude, on sait maintenant, grâce à la recherche en psychologie et en neurosciences, les bienfaits qu’une expression de gratitude engendre en terme de santé mentale et corporelle (7). En inscrivant le déroulement de notre passé dans cet « Elan vital » que Bergson nous décrit, Charles Pépin nous appelle à entrer dans une dynamique pour « vivre avec notre passé »`

J H

- Charles Pépin. Vivre avec son passé Une philosophie pour aller de l’avant. Allary Editions, 2023. Il y a maintenant plusieurs vidéos dans lesquelles Charles Pépin est interviewé sur son livre :France inter : https://www.google.fr/search?hl=fr&as_q=vivre+avec+son+passé++You+Tube&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_nlo=&as_nhi=&lr=&cr=&as_qdr=all&as_sitesearch=&as_occt=any&as_filetype=&tbs=#fpstate=ive&vld=cid:4cf8c2c6,vid:KrKgEkytwxU,st:0 Librairie Mollat : https://www.google.fr/search?hl=fr&as_q=vivre+avec+son+passé++You+Tube&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_nlo=&as_nhi=&lr=&cr=&as_qdr=all&as_sitesearch=&as_occt=any&as_filetype=&tbs=#fpstate=ive&vld=cid:6c804f91,vid:RDMoO2srfr0,st:0 Métamorphose. Eveille ta conscience : https://www.google.fr/search?hl=fr&as_q=vivre+avec+son+passé++You+Tube&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_nlo=&as_nhi=&lr=&cr=&as_qdr=all&as_sitesearch=&as_occt=any&as_filetype=&tbs=#fpstate=ive&vld=cid:c63c05a8,vid:rAWIN_utqX4,st:0

- Charles Pépin. Wikipedia https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_Pépin

- Comment, en son temps, le philosophe Henri Bergson a répondu à nos questions actuelles : https://vivreetesperer.com/comment-en-son-temps-le-philosophe-henri-bergson-a-repondu-a-nos-questions-actuelles/

- Corinne Pelluchon. Paul Ricoeur, philosophe de la reconstruction. Soin, attestation, justice. Presses Universitaires de France, 2022

- Les progrès de la psychologie. Un grand potentiel de guérison : https://vivreetesperer.com/les-progres-de-la-psychologie-un-grand-potentiel-de-guerison/

- Avoir de la gratitude. Bertrand Vergely : https://vivreetesperer.com/avoir-de-la-gratitude/

- La gratitude. Un mouvement de vie. Florence Servan-Schreiber : https://vivreetesperer.com/la-gratitude-un-mouvement-de-vie/

par jean | Déc 1, 2014 | ARTICLES, Emergence écologique, Expérience de vie et relation, Société et culture en mouvement |

Des témoignages porteurs d’espérance

Des témoignages porteurs d’espérance

Dans la morosité du temps, lorsqu’au désarroi et à la détresse de beaucoup de gens, s’ajoutent le manque de vision des politiques et la focalisation des médias sur les mauvaises nouvelles, alors on a besoin d’analyser plus profondément les changements en cours et de mettre en évidence des évolutions positives, de discerner des pistes d’espérance. Voilà pourquoi le recueil d’entretiens publié par » mérite notre attention. Et le sous-titre précise le propos : « Entretiens avec dix grands témoins pour retrouver confiance » (1).

Les chapitres correspondants méritent d’être énoncés, car on perçoit, à travers cette liste, des thèmes privilégiés comme la transition écologique (Nicolas Hulot, Anne-Sophie Novel, Pierre Rabhi), une pratique nouvelle de l’économie (Cynthia Fleury, Anne-Sophie Novel, Dominique Méda), une aspiration spirituelle et morale (Frédéric Lenoir, Pierre-Henri Gouyon, Abdal Malik, Françoise Héritier). Et, il y a, chez chacun des auteurs, un choix de l’espérance tant pour la vie personnelle que pour une vision de l’avenir de notre société. C’est un dénominateur commun entre les personnes interviewées par Olivier Le Naire. Celles-ci ont même exprimé leur démarche dans un manifeste publié au début du livre : « Nos voies d’espérance ».

Le déroulé des titres dans le sommaire exprime bien le cheminement de cette pensée et de cet engagement :

° Refonder la vie publique, réussir la transition écologique (Nicola Hulot)

° Combattre les inégalités, choisir notre liberté (Cynthia Fleury)

° Apprendre à partager, humaniser l’économie (Anne-Sophie Novel)

° Donner un sens à sa vie (Frédéric Lenoir)

° Réinventer le travail et la croissance (Dominique Méda)

° Se réconcilier avec la nature (Pierre Rabhi)

° Réapprivoiser les sciences (Pierre-Henri Gouyon)

° Réussit l’intégation, relancer la citoyenneté (Abd al Malik))

° Trouver notre identité et notre place dans le monde (Eric Orsenna)

°Apprendre à vivre ensemble, éduquer autrement (Françoise Héritier)

Conscience écologique

La prise de conscience de la valeur de la nature et du respect qui doit lui être porté, est un des fils conducteurs

Aujourd’hui, le parcours de Pierre Rabhi est de plus en plus connu dans notre pays. Son interview témoigne à la fois d’un constat des impasses d’une technologie sans conscience et d’une dimension morale et spirituelle. Pierre Rabhi œuvre pour la promotion d’une agroécologie. « L’agroécologie, ce n’est pas un marché, ce n’est pas un business, mais quelque chose qui participe à un véritable changement de société. Un autre rapport à la vie, un autre rapport spirituel, esthétique, éthique au monde » (p 132).

Dans ce recueil, Nicolas Hulot est une autre grande figure de l’écologie. Engagé dans une action à grande échelle, confronté à l’inconscience de certains cercles dirigeants, il sait mettre en valeur les expériences positives et les situations à portée de la main.

Une nouvelle approche économique et sociale

#Un autre fil conducteur est la mise en évidence du changement qui commence à se manifester dans la pensée économique. Ainsi plusieurs auteurs dénoncent l’abus actuel du terme de crise qui sous-tend l’idée qu’on pourrait revenir au modèle antérieur. On ne peut croire qu’ « avec un hypothétique retour de la croissance, tout pourrait redevenir comme avant. La croissance se heurte à des limites physiques. Comme les ressources de la planète connaissent leur finitude, nous devons donc accepter que tout retour au passé, non seulement ne soit pas souhaitable, mais impossible » (p 19). Mais là aussi, on voit apparaître des voies nouvelles qui renouvellent la pratique économique. Anne-Sophie Novel met en évidence l’émergence de l’économie collaborative (2) où le changement des pratiques économiques va de pair avec la transformation des pratiques sociales. Cynthia Fleury évoque la transformation de la vie professionnelle et, face à une évolution où l’emploi se raréfie, elle propose d’offrir « à tout individu, dès sa naissance, une allocation universelle, versée chaque mois et tout au long de la vie, ce revenu étant précisément dissocié du travail et de l’emploi » (p 53). Dominique Méda critique une fixation sur la croissance du PIB et esquisse une conception nouvelle du travail.

Aspirations spirituelles

A partir de leur champ d’intervention, les auteurs présents dans ce recueil s’entendent pour mettre en évidence une transformation des genres de vie. Cette nécessaire transformation, déjà en route, requiert un changement personnel. Abd al Malik nous raconte comment, dans le contexte d’un quartier défavorisé, il a traversé une période de petite délinquance, en est sorti et vit une expérience spirituelle. En exergue de sa contribution qui est aussi un appel à la fraternité, Abd al Malik cite une pensée de Ludwig Wittgenstein : « La meilleure des choses que l’on puisse faire pour améliorer le monde, c’est s’améliorer soi-même » (p 159).

C’est aussi l’appel de Frédéric Lenoir : « Vous connaissez la fameuse phrase de Gandhi : « Soyez le changement que vous voulez dans le monde ». Il faut le dire, le répéter. Cela ne sert à rien de vouloir changer le monde si on ne change pas soi-même, si on n’a pas des comportements éthiques, des engagements, une justesse de vie dans nos actes quotidiens » (p 91). La transformation en cours appelle et suscite des aspirations spirituelles. Frédéric Lenoir identifie les obstacles, et, en regard, il met en évidence quelques pistes de cheminement spirituel (3). Il nous parle des spiritualités asiatiques qui, « telles qu’elles ont été importées -j’insiste sur ce point- ont été adaptés à nos besoins. Elles nous aident à vivre mieux parce ce qu’elles proposent des outils de lien entre le corps et l’esprit… » (p 96). S’il y a eu des dérives dans la religion dominante en France, « un christianisme qui est devenu une religion sociale », Frédéric Lenoir nous montre comment « le message de l’Evangile a, au contraire, pour but de nous aider à acquérir une liberté intérieure, à aller vers une recherche de la vérité qui libère (« La vérité vous rendra libre », dit Jésus). C’est aussi un message d’amour du prochain qui pose comme priorité la communion des uns avec les autres » (p 95).

Sur un autre registre, un scientifique, biologiste spécialisé en sciences de l’évolution, Pierre-Henri Gouyon s’interroge sur les risques encourus par l’humanité face à un changement technologique extrêmement rapide et incontrôlé. « Les actions que nous décidons dans la précipitation et l’aveuglement sont-elles bonnes pour l’avenir de l’humanité ? » (p 143). Trop souvent, la science génère et couvre aujourd’hui une « course folle de la technologie » (p 148). Et il en donne des exemples, des OGM aux nanotechnologies. Il évoque la menace d’un eugénisme ravageur. Pour faire face à ces menaces, on a besoin de principes. « Nous avons besoin de principes sur la manière de considérer la vie et pas seulement la vie humaine. Globalement, existe-t-il quelque chose de respectable dans tout ce qui est vivant et que signifie respecter le vivant ? (p 157)

Du pessimisme à une espérance active

Il y a donc aujourd’hui à la fois des menaces, des prises de conscience et des pistes pour des transformations positives. Cependant, il semble que le pessimisme des français quant à leur avenir collectif est aujourd’hui encouragé par les attitudes de certains milieux influents dans différents cercles de pouvoir ou dans des médias. Dans un de ses derniers livres : « Une autre vie est possible » (4), Jean-Claude Guillebaud dénonce un pessimisme répandu dans l’intelligentsia parisienne. Frédéric Lenoir abonde dans ce sens. « En France, la plupart des intellectuels entretiennent une sorte de cynisme. Pour eux, par exemple, le bonheur est une chimère et très peu osent encore en parler » (p 85)… Je constate un décalage entre ceux qui vivent à Paris et les autres… Les provinciaux se montrent en général plus optimistes, cherchent des solutions et sont davantage prêts à se mobiliser. Le mal français vient aussi du fait que la majorité des médias et des élites vit justement à Paris dans un milieu stressé et, en général, assez cynique, ce qui offre une caisse de résonance nationale à ce pessimisme » (p 86). Et, par ailleurs, Frédéric Lenoir rejoint un diagnostic qui est exprimé par plusieurs autres auteurs dans ce livre : « Au lieu de tenir le discours d’une remise à plat, trop d’experts ou d’hommes politiques français prétendent revenir au modèle des Trente Glorieuses, à ce qu’on aurait perdu, alors que je suis convaincu -et je ne suis pas le seul- qu’on n’échappera pas à une remise en question très profonde de notre modèle de développement. Bien sûr l’économie est importante, mais, pour aller mieux, il faut avant tout se reposer cette question essentielle : Qu’est ce que bien vivre ? Comment vivre de manière harmonieuse, à la fois individuellement et collectivement, dans un monde globalisé où les ressources sont limitées ? » (p 86)

Ce livre met ainsi en évidence des convergences entre des auteurs aux cheminements divers. Il exprime un nouvel état d’esprit. Il met en valeur des pistes de changement balisées par de nombreuses innovations. C’est bien une perspective à partager sur un blog qui veut se fonder sur une dynamique d’espérance (5).

J H

(1) Le Naire (ed). Nos voies d’espérance. Entretiens avec 10 grands témoins pour retrouver confiance. Actes Sud/ LLL Les liens qui libèrent, 2014. Sur le site d’Actes Sud, voir les interviews des auteurs en vidéo : http://www.actes-sud.fr/nos-voies-desperance

(2) Sur ce blog : « Anne-Sophie Novel, militante écologiste et pionnière de l’économie collaborative » : https://vivreetesperer.com/?p=1975 « Une révolution de l’être ensemble… Présentation du livre d’Anne-Sophie Novel et Stéphane Riot : « Vive la co-révolution. Pour une société collaborative » : https://vivreetesperer.com/?p=1394

(3) Sur ce blog : « Un chemin de guérison pour l’humanité. Présentation du livre de Frédéric Lenoir : « La guérison du monde » : https://vivreetesperer.com/?p=1048

(4) Sur ce blog « Pour vivre ensemble, il faut être orienté vers l’avenir. Le livre de Jean-Claude Guillebaud : « Une autre vie est possible » : https://vivreetesperer.com/?p=1986

(5) Si certaines formes religieuses sont marquées par les séquelles du passé, nous nous référons ici à la pensée d’un théologien de l’espérance : Jürgen Moltmann. Il écrit : « De son avenir, Dieu vient à la rencontre des hommes et leur ouvre de nouveaux horizons qui débouchent sur l’inconnu et les invite à un commencement nouveau… Le christianisme déborde d’espérance… Il est résolument tourné vers l’avenir ». (p 109, in : Jürgen Moltmann. De commencements en recommencements. Une dynamique d’espérance. Empreinte, 2012). Voir : https://vivreetesperer.com/?p=572 Voir aussi : « Vivre en harmonie avec la nature. Ecologie, théologie et spiritualité » : https://vivreetesperer.com/?p=757 Ouverture à la pensée de Jürgen Moltmann sur le blog : « L’Esprit qui donne la vie » : http://www.lespritquidonnelavie.com/

Sur ce blog, voir aussi :

« Un mouvement émergent pour le partage, la collaboration et l’ouverture. OuiShare, comunauté leader dans le champ de l’économie collaborative » : https://vivreetesperer.com/?p=1866

« Une jeunesse engagée pour une société plus humaine et plus durable » : https://vivreetesperer.com/?p=1780

« Face à la crise, un avenir pour l’économie. La troisième révolution industrielle » : https://vivreetesperer.com/?p=354

« Une révolution en éducation. L’impact d’internet pour un nouveau paradigme en éducation » : https://vivreetesperer.com/?p=1565

« Emergence en France de « la société des modes de vie. La vision de Jean Viard sur le potentiel français » : https://vivreetesperer.com/?p=799

« Une théologie pour la vie. Jürgen Moltmann en conversation avec un panel de théologiens » : https://vivreetesperer.com/?p=1917

par jean | Oct 31, 2020 | ARTICLES, Emergence écologique |

Une rencontre entre Nicolas Hulot et Frédéric Lenoir

Une rencontre entre Nicolas Hulot et Frédéric Lenoir

La crise actuelle multiforme et menaçante nous interpelle. Quelles en sont les origines et comment y faire face ? Ces questions sont partout posées . Parmi les réponses, on peut retenir un livre rapportant une rencontre entre Nicolas Hulot et Frédéric Lenoir : « D’un monde à l’autre. Le temps des consciences » (1).

Ces deux personnalités ont un parcours original et leur rencontre est donc prometteuse. « Nicolas Hulot a passé une partie de sa vie à voyager dans les parties les plus reculées du monde au fil de son émission de télévision : Ushaïa. Engagé depuis trente ans dans la protection de l’environnement , il fut ministre de la transition écologique et solidaire de mai 2017 à août 2018. Auteur de nombreux ouvrages, il a créé la Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme ». « Frédéric Lenoir est philosophe et sociologue, auteur de nombreux essais et romans traduits dans une vingtaine de langues. Il est notamment l’auteur des best sellers : « Du Bonheur », « Un voyage philosophique », « La puissance de la joie » ou « Le miracle Spinoza ». Il est cofondateur de la fondation Seve (Savoir Être et Vivre Ensemble) qui propose des ateliers de philosophie avec des enfants » (page de couverture). Le parcours de Frédéric Lenoir est diversifié à la fois quant à ses fonctions et quant à ses intérêts (2). En effet, si ses nombreux livres témoignent de son évolution spirituelle (3), il est connu aussi pour avoir été directeur du Monde des religions. Nous avons ici présenté son remarquable livre : « La guérison du monde » paru en 2012. Dans ce livre, Frédéric Lenoir envisage la crise qui affecte nos sociétés et il en présente les menaces et les opportunités : « Un chemin de guérison pour l’humanité. La fin d’un monde. Le début d’une renaissance » (4). On retrouve l’approche de Frédéric Lenoir dans ce livre : « Le temps des consciences » et on y trouve aussi l’authenticité et l’originalité de la démarche de Nicolas Hulot. De la crise du progrès à la recherche de sens, le livre se déroule en abordant de grandes questions de société comme « le règne de l’argent » ou « les limitations de la politique » ou un examen de nos attitudes : « Tout est question de désir », « Du toujours plus au mieux-être ». Les auteurs nous font part de leur réflexion, mais aussi de leur expérience. Ainsi, dans le chapitre : « Les limites de la politiques», Nicolas Hulot nous fait part des démêlés qui l’ont affecté dans son passage au gouvernement.

La crise du progrès

« En s’interrogeant sur ce qui appartient au progrès ou ce qui n’en est qu’une illusion, nous touchons d’emblée au cœur de la réflexion que nous devons engager en ce début de siècle. Sous bien des aspects, le projet s’est vidé de sens et est devenu une machine incontrôlable » (p 13), nous dit Nicolas Hulot. Mais il rappelle aussi les avancées majeures que sont l’augmentation de l’espérance de vie, les acquis sociaux et les libertés individuelles. Il y a un siècle, 80% de la population mondiale vivait dans l’extrême pauvreté contre 10% aujourd’hui en 2020. Mais, on doit « redéfinir ce que nous estimons relever du progrès afin de distinguer ce qui est une addition de performances technologiques de ce qui participe de notre raison d’être et à l’amélioration durable de la condition humaine » (p 12).

Frédéric Lenoir met en évidence les origines de cette crise. Déjà, dans son livre « La guérison du monde », il déplore le passage d’une conception « organique » du monde à une approche mécanique. C’est le philosophe René Descartes qui induit ce passage : « Au XVIIè siècle, le philosophe René Descartes considère que la nature n’est que de la matière qu’on peut utiliser pour ses ressources. L’être humain devient, selon son mot célèbre, « maitre et possesseur de toutes choses ». Cette pensée réductionniste et utilitariste ouvre le champ de la science expérimentale, mais elle s’allie aussi au capitalisme naissant. La nature est totalement désenchantée. Elle abandonne ses dimensions sacrées pour devenir une chose… L’être humain n’est plus relié au cosmos ce qui pose une question fondamentale : comment vivre en étant déraciné du monde naturel ? » (p 25-26).

Nicolas Hulot dénonce aussi l’exploitation de la nature comme une marchandise. Comme le rappelle Frédéric Lenoir, la prise de conscience actuelle n’est pas sans précédent. Déjà les romantiques, au tournant du XVIIè et du XIXè siècle « offrent une vision du réel plus profonde que celle proposée par la vision cartésienne et reprise par l’idéologie capitaliste ». Pour eux, le monde « n’est pas fait de matière inerte, mais il est un organisme vivant. Ils invitent l’être humain à s’épanouir non pas en regardant la matière désenchantée, mais en contemplant l’âme du monde » (p 244-245), cette âme que le philosophe Platon avait mis en valeur. Frédéric Lenoir fait aussi référence au mouvement transcendentaliste américain : Henry David Thoreau et Ralph Wado Emerson qui tentent de reconnecter l’être humain à ses racines naturelles, et un siècle plus tard à la « Beat generation » (p 246-247).

Face aux déviances du monde actuel, Nicola Hulot partage avec nous la vision puissante et prémonitoire de Victor Hugo : « La grande erreur de notre temps, cela a été de pencher, je dis même de courber l’esprit des hommes vers la recherche du bien-être matériel. Il faut relever l’esprit de l’Homme vers le beau, le juste et le vrai, le désintéressé et le grand. C’est là et seulement là que vous trouverez la paix de l’Homme avec lui-même et par conséquent avec la société » (p 246).

Appel à la recherche de sens

« Actuellement, face à la crise actuelle, nous subissons comme des esclaves, alors que nous devrions prendre des décisions et faire des choix. La révolution qui se présente actuellement à nous n’est pas technologique. Elle est celle de l’esprit. Et nous devons l’accueillir ensemble… » (p 35) « L’homme doit faire fonctionner son esprit pour sortir du désarroi tragique de ne plus être relié à rien. » « Aujourd’hui, pense Nicolas Hulot, nous devons effectuer un nouveau saut, celui du sens » (p 37). Frédéric Lenoir évoque de même les besoins humains décrits dans la « pyramide d’Abraham Maslow » : « On peut cependant contester le fait que l’être humain passe à une aspiration supérieure lorsqu’un besoin plus fondamental a été satisfait… Ce n’est pas ce que l’expérience de la vie m’a montré. J’ai rencontré à travers de nombreux voyages des gens qui avaient parfois de la peine à survivre et dont la dimension spirituelle les aidait fortement à vivre et à être joyeux… C’est la réaction de notre esprit face aux événements que nous ne pouvons pas maitriser qui fait de nous des êtres joyeux ou tristes. C’est aussi la réflexion intellectuelle et morale qui nous permet de grandir en humanité et de vivre en harmonie avec les autres humains et espèces sensibles. Alors, je te rejoins complètement : La grande aventure du siècle doit être celle de du sens » (p 36-37).

Le livre se termine donc par un chapitre : « donner du sens » avec une citation de Friedrich Hegel en ouverture : « Ce qui s’agite dans l’âme humaine, c’est la quête de sens ». Or, trop souvent, cette quête est méconnue, nous dit Nicolas Hulot : « Boutée hors des débats publics, cantonnée à la sphère privée, voire réduite au non-dit, la question du sens est la grande absente des médias. C’est pourtant elle qui nous permettra de retrouver la pureté de ce qui se dissimule derrière le mot ‘progrès’ trop souvent confondu avec une addition de puissance et une augmentation de l’efficacité. La dimension spirituelle a été engloutie par la société technologique, matérialiste et consumériste » (p 290).

Ce chapitre, riche et diversifié, nous apporte des pistes de réflexion. Ainsi Frédéric Lenoir nous appelle à reconnaitre « la vibration spirituelle qui rassemble tous les humains ». « J’ai constaté cela en rencontrant des gens très éloignés de moi, notamment lors de voyages à l’étranger. Il est possible de vibrer sur la même « longueur d’onde » grâce à un simple sourire, un échange de regard ou quelques gestes… Comme l’ensemble du monde animé, l’être humain a une intériorité qui donne du sens à son corps, l’anime ou l’oriente de telle ou telle manière (p 292-293). « C’est un peu cela que j’appelle le sacré, cette vibration qui relie tous les individus entre eux et qui nous relie tous au monde », commente Nicolas Hulot. Frédéric Lenoir évoque la dimension anthropologique du sacré (5), développée notamment par Rodolf Otto et William James, dans un univers qui nous dépasse, face auquel nous ressentons crainte, émerveillement et qui nous bouleverse. C’est cette expérience profonde qu’on peut qualifier de sacrée ainsi que le lien mystérieux qui nous rassemble au-delà de toutes nos différences. « L’expérience la plus profonde et la plus belle que peut faire l’homme est celle du mystère », a dit Albert Einstein » (p 293). Frédéric Lenoir poursuit sa réflexion dans une rétrospective historique. « Les grands courants de spiritualité et de sagesse du monde sont nés au sein ou en marge des religions en réaction contre leur politisation, leur ritualisation et leur formalisme excessifs » (p 297).

Aujourd’hui, comment vivre ensemble harmonieusement ? « Puisque nous partageons une même communauté de destins, il s’agit de redéfinir des valeurs universelles communes. Ces valeurs nous permettent de déterminer ce qui est essentiel dans notre vie et ce qui ne l’est pas. Elles sont l’objectif ou l’horizon vers lequel l’être humain tend pour croitre de manière harmonieuse : solidarité, fraternité, liberté, beauté, respect, justice » (p 299). En réponse, on découvre un Nicolas Hulot particulièrement sensible à la beauté : « L’un de mes premiers guides a été la beauté, car j’ai eu la chance d’en être le témoin privilégié tout au long de ma vie. Source d’humilité sur le mystère du monde, elle fait prendre conscience de la sacralité de la nature. Je suis intimement convaincu que c’est la beauté qui relie tous les êtres humains. Elle est un langage universel… La beauté de la nature nous enseigne l’harmonie, l’équilibre, la juste mesure qui font défaut dans les comportements humains. Du monde fractal à l’espace, il y a un ordre. La beauté se loge partout jusqu’au fond des abysses… La beauté est ce qui nous guide peut-être jusqu’à ce que certains appellent Dieu et nous ramène au premier matin du monde. Elle est une force d’émerveillement pour celui qui sait orienter son regard, ses sensations, ses champs émotionnels et de conscience Je dois tout mon chemin à cette rencontre avec la beauté qui m’a mené vers le respect, le juste, le vrai et le nécessaire (p 299). En communion avec Frédéric, cet éloge de la beauté se poursuit. « Il n’y a pas que la beauté des paysages, mais aussi la beauté des esprits, des gestes, des pensées, des regards, des corps, des mots. Elle se niche partout pour nous donner des joies durables… La beauté est universelle ». (p 303-304). On reconnaît là une capacité d’émerveillement et tout sur ce quoi elle débouche (6). Ces propos rejoignent ceux de Jean-Claude Guillebaud dans son livre : « Sauver la beauté du monde » (7).

La conversation se poursuit à propos d’autres valeurs fondamentales comme la solidarité, la fraternité, la liberté. Les deux intervenants évoquent les personnalités qui les inspirent dans leurs parcours : Nelson Mandela pour Nicolas Hulot et le Dalaï Lama pour Frédéric Lenoir, et en remontant dans le passé, Victor Hugo pour N. Hulot et Baruch Spinoza pour F. Lenoir, et, en fin de chapitre, on en revient à la recherche d’une vision collective : « Je me demande si ce n’est pas la catastrophe écologique doublée par des crises sanitaires, qui lui sont corrélées, qui pourrait susciter un idéal collectif. Il s’agit de redécouvrir des valeurs universelles qui permettent de vivre une meilleure harmonie ensemble et avec notre environnement : La beauté, la justice, la solidarité, la liberté tant politique qu’intérieure » (p 339-340). Et, comme l’écrit Nicolas Hulot, « Cette crise économique et sanitaire a la vertu de nous rappeler que nous vivons en équilibre sur un fil de soie et que nous faisons partie d’un miracle… N’oublions jamais que, dans le domaine du vivant, l’homme est une possibilité parmi des milliards d’autres qui a eu la chance de tomber sur la combinaison gagnante… S’il fait partie d’un tout, l’homme ne peut se substituer au tout… Nous devons être les jardiniers. Il faut les faire jaillir en chacun d’entre nous pour échapper au sable mouvant de la profusion des moyens, accéder au bonheur, et décider de la direction à prendre ensemble… Le sens doit être un opérateur de conscience permettant de faire le tri. » (p 341).

Face à la crise actuelle, nous cherchons quelles en sont les origines et comment y faire face. Nous comprenons mieux aujourd’hui comment un changement de mentalité et des représentations correspondantes a entrainé la crise actuelle. Ce livre nous aide à mieux percevoir les conséquences d’une affirmation de la toute puissance de l’homme : « L’homme, maitre et possesseur de toutes choses », selon Descartes. En regard, à travers la recherche de Frédéric Lenoir et l’expérience de Nicolas Hulot, cet ouvrage nous appelle à reconnaître que l’homme n’est pas détaché de la nature, qu’il s’inscrit dans une dimension spirituelle dans la rencontre avec le sacré et le mystère du monde. Si nous sommes tous aujourd’hui à la recherche de sens, est-ce seulement en raison d’une déviation matérialiste ? Est-ce que cela ne tient pas aussi aux manquements d’une religion occidentale trop centrée sur la destinée individuelle de l’homme ? A cet égard, la parution de l’encyclique : « Laudato Si » (8) apparaît comme un tournant révolutionnaire. Et le dernier demi-siècle a été marqué par l’apparition d’une théologie nouvelle, la théologie de Jürgen Moltmann, une théologie de l’espérance dans la perspective d’une seconde création à l’œuvre en Christ ressuscité (9). Ainsi, pour comprendre et agir, nous pouvons accéder aujourd’hui à différentes ressources. Ce livre est significatif par la qualité et la complémentarité de ses auteurs.

J H

- Nicolas Hulot Frédéric Lenoir. D’un monde à l’autre. Le temps des consciences. Propos recueillis par Julie Klotz. Fayard, 2020. Voir à ce sujet sur France Culture : « Nicolas Hulot et Frédéric Lenoir, pour un monde en quête de sens » : https://www.franceculture.fr/emissions/de-cause-a-effets-le-magazine-de-lenvironnement/de-cause-a-effets-le-magazine-de-lenvironnement-du-mardi-08-septembre-2020

- Parcours de Frédéric Lenoir : https://www.fredericlenoir.com/bio-longue/

- Mieux comprendre l’évolution spirituelle de Frédéric Lenoir à travers une vidéo rapportant une interview conjointe de Carolina Costa, pasteure et Frédéric Lenoir, philosophe et sociologue

- https://www.rts.ch/play/tv/pardonnez-moi/video/carolina-costa–frederic-lenoir?urn=urn:rts:video:8266285

- « Un chemin de Guérison pour l’humanité. La fin d’un monde. L’aube d’une renaisssance » : https://vivreetesperer.com/un-chemin-de-guerison-pour-lhumanite-la-fin-dun-monde-laube-dune-renaissance/

- Voir : Hans Jonas. Les pouvoirs du sacré. Une alternative au récit du désenchantement. Seuil, 2020

- Autour du livre de Bertrand Vergely : Retour à l’émerveillement : « Avant toutes choses, la vie est bonne » : https://vivreetesperer.com/avant-toute-chose-la-vie-est-bonne/

- « Sauver la beauté du monde » : https://vivreetesperer.com/sauver-la-beaute-du-monde/

- Autour de Laudato Si : « Convergences écologiques : Jean Bastaire, Jürgen Moltmann, pape François et Edgar Morin » : https://vivreetesperer.com/convergences-ecologiques-jean-bastaire-jurgen-moltmann-pape-francois-et-edgar-morin/

- Un blog dédié à l’œuvre de Jürgen Moltmann : https://lire-moltmann.com Voir aussi : « Une vision d’espérance dans un monde en danger » : https://www.temoins.com/une-vision-desperance-dans-un-monde-en-danger/

Une nouvelle manière de vivre en harmonie avec le vivant

Une nouvelle manière de vivre en harmonie avec le vivant