Face à la crise écologique, réaliser des transitions justes

Une nouvelle pensée économique selon Eloi Laurent

Pour réaliser les transformations économiques requises urgemment par la crise écologique, nous avons besoin de considérer l’économie sous un jour nouveau. C’est pourquoi Eloi Laurent nous propose un livre intitulé : « Économie pour le XXIe siècle. Manuel des transitions justes » (1). Eloi Laurent est enseignant-chercheur à l’OFCE/Sciences Po et à Ponts Paris Tech et à l’international ; il a enseigné dans les universités Harvard et Stanford. Il est donc bien placé pour constater « la perplexité croissante des étudiants » vis-à-vis de l’enseignement d’une « économie aveugle à l’écologie comme s’il s’agissait de deux mondes parallèles ».

« Économiste engagé dans le débat public, il jette ici un regard critique et constructif sur sa discipline ». « Ce manuel innovant propose une économie pour le XXIe siècle, qui intègre défis écologiques et enjeux sociaux : une économie qui part de la biosphère plutôt que de la traiter comme une variable d’ajustement ; une économie qui place au centre la crise des inégalités sociales plutôt que l’obsession de la croissance ; une économie organique en prise avec le vivant dont nous dépendons ; une économie en dialogue avec les autres disciplines. En somme, une économie mise au service des transitions justes qui ont pour but de préserver notre planète et nos libertés » (page de couverture).

Comme la prise de conscience écologique nous a appelé à étudier sur ce blog des pistes de transformation dans différents domaines, depuis l’économie (2) et la socio-politique (3) ou l’environnementalisme (4) jusqu’à la philosophie (5) et la spiritualité (6), cet ouvrage est particulièrement bienvenu car il nous offre un chemin qui allie la prise en compte des effets mortifères des inégalités et des politiques écologiques pour tracer le chemin de ‘transitions justes’.

Ce livre s’organise en deux grandes parties .« La première partie présente un cadre, une méthode et des outils pour insérer l’économie entre la réalité écologique et les principes de justice. La seconde partie applique cette approche social-écologique à toutes les grandes questions de notre temps : la biodiversité, les écosystèmes, l’énergie, le climat, etc… et donne à voir tous les leviers d’action pour mener à bien des transitions justes : Nations unies, Union européenne, gouvernement français, territoires, entreprises, communautés » (page de couverture). On se reportera à ces différents champs d’étude. Nous introduirons ici le lecteur à la manière dont Eloi Laurent présente les attendus de la nouvelle économie et l’approche sociale-écologique au cœur de cette vision nouvelle

Ce que l’économie savait, ce qu’elle a oublié, ce qu’elle peut encore nous apprendre.

Pour réussir la transition écologique, il serait bon de pouvoir éclairer et guider les changements économiques nécessaires par des savoirs économiques. C’est là que l’auteur met en évidence le manque de pertinence des sciences économiques actuelles. « L’économie standard s’est enfermée au cours des dernières décennies du siècle précédent dans une approche beaucoup trop étroite de la coopération sociale et du développement humain, fixée sur des obsessions abstraites telle que l’efficacité, la rentabilité ou la croissance, qui la rendent trop inopérante aujourd’hui. Ce faisant, elle a méprisé sa propre richesse, ignoré son écodiversité, et négligé de s’interroger sur les conditions de possibilité de l’activité économique » (p 10).

Or, en remontant aux origines, puis dans l’histoire de l’économie politique, on découvre que celle-ci a longtemps tenu grand compte des ressources naturelles et de l’environnement.

« Contrairement aux apparences contemporaines, il apparait que l’analyse économique a développé très tôt une double préoccupation pour la justice et pour la question écologique et même pour l’articulation de ces deux thématiques » (p 15). L’auteur remonte aux origines. L’économie a été inventée en Grèce, il y a 2500 ans par Xénophon, propriétaire administrant un domaine agricole, et par Aristote dans sa ‘Politique’. Chez Aristote, l’économie, c’est « la discipline de la sobriété au service des besoins essentiels. C’est donc une discipline qui concilie les besoins des humains avec les contraintes de leur environnement. Quand l’économie devient ‘économie politique’ à l’époque moderne, les premiers « économistes font de la nature la source de la richesse et l’origine du pouvoir ». (p 15-16). C’est au XVIIIe siècle qu’une pensée économique émerge à nouveau. « Les premiers économistes sont les physiocrates, un groupe de philosophes et de responsables politiques français. Ils ont été les premiers à construire un modèle cohérent de représentation de l’économie où les ressources naturelles jouaient un rôle central. Les physiocrates nous aident à comprendre le lien essentiel entre ressources naturelles, pouvoir politique et justice sociale. Cette analyse se prolonge avec les travaux de l’école classique anglaise » (p 16-19). L’auteur évoque ici David Ricardo et John Stuart Mill. Alors qu’en 1848, la première révolution industrielle atteint son pinacle, John Stuart Mill envisage un ralentissement de la croissance, un ‘état stationnaire’. « Où tendons nous ? A quel but définitif la société marche-t-elle avec son progrès industriel ?… Les économistes n’ont pas manqué de voir plus ou moins distinctement que l’accroissement de la richesse n’est pas illimité ; qu’à la fin de ce qu’on appelle l’état progressif se trouve l’état stationnaire… ». Et, dès cette époque, il pressent et envisage la question écologique : « Si la terre doit perdre une grande partie de l’agrément qu’elle doit aux objets, que détruirait l’accroissement continu de la richesse et de la population… j’espère sincèrement pour la postérité qu’elle se contentera de l’état stationnaire longtemps avant d’y être forcée par la nécessité ». Eloi Laurent commente ainsi : « La nature révolutionnaire du questionnement de John Stuart Mill sur les finalités mêmes de l’économie capitaliste libérale réside dans sa compréhension de l’impact profond que les sociétés humaines ont déjà, de son temps, sur la biosphère ». D’une manière positive, John Stuart Mill précise : « Ce ne sera que quand, avec de bonnes institutions, l’humanité sera guidée par une judicieuse prévoyance, que les conquêtes faites sur les forces de la nature par l’intelligence et l’énergie des explorateurs scientifiques deviendront la propriété commune de l’espèce et un moyen d’améliorer et d’élever le sort de tous » (p 41-42).

Eloi Laurent nous montre ensuite le tournant intervenu dans les sciences économiques au XXe siècle. D’après Dani Rodrik, « l’économie serait différente des autres sciences sociales (et pour tout dire supérieure), du fait de sa maitrise des modèles, autrement dit de représentations simplifiées et opératoires des comportements humains, lesquels permettraient d’identifier des relations causales. L’économie du XXe se serait ainsi progressivement singularisée par l’amélioration de ses techniques quantitatives, prenant appui sur la formalisation mathématique pour développer l’économétrie, la théorie des jeux jusqu’à l’économie computationnelle et le big data d’aujourd’hui. En réalité, la question des instruments apparait secondaire dans l’émancipation de l’économie au XXe siècle. La véritable rupture n’est pas formelle mais substantielle : c’est la rupture avec la philosophie, l’éthique et la justice » (p 42). L’auteur rappelle que les enjeux de répartition et les principes de justice étaient au cœur de l’œuvre des pères fondateurs de ce qu’on a appelé ‘l’économie politique’. Mais force est de constater que ces enjeux ont été marginalisés et finalement presque oblitérés dans les dernières décennies du XXe siècle. Cet aveuglement progressif dans les travaux de l’école néoclassique a été aggravé par la focalisation sur le court terme par l’approche keynésienne.

L’auteur met en évidence « la relégation de l’enjeu de la justice par rapport à celui de l’efficacité » dans les publications en économie à partir de la fin du XIXe siècle. Ce n’est qu’à partir des années 2000 que « l’économie des inégalités a fait un retour remarqué ».

Eloi Laurent nous propose également une histoire du développement de l’économie de l’environnement à partir du milieu du XIXe siècle. Au début des années 1960, une économie écologique émerge comme une réponse au défi de la soutenabilité déjà cristallisé par la publication du rapport Brundtland publié dans le cadre d’une commission des Nations Unies en 1987, qui définit pour la première fois le ‘développement soutenable’ (ou durable) comme « un mode de développement qui répond aux besoins des générations présentes, sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs » (p 50).

Cependant, malgré les recherches sur l’économie de l’environnement pendant un siècle et demi, cette discipline est encore négligée dans le domaine de l’économie. « Dans leur grande majorité, les économistes ignorent les questions environnementales, au double sens de l’inculture et de l’indifférence » (p 50). Cette affirmation s’appuie sur un examen de la littérature économique contemporaine. « Ce désintérêt est d’autant plus préjudiciable que la transition écologique est désormais un enjeu de sciences sociales : les sciences dures ont largement œuvré pour révéler l’ampleur et l’urgence des crises écologiques ». Aujourd’hui, « ce sont les sciences sociales, dont l’économie, qui détiennent la clé des problèmes que les sciences dures ont révélés » (p 56).

Une approche sociale-écologique

Pour des transitions justes.

Un constat s’impose aujourd’hui : les ravages provoqués par la montée croissante des inégalités. « Nos sociétés sont devenues de plus en plus inégalitaires., fragmentées et polarisées au cours des quarante dernières années tandis que les dégradations environnementales s’accéléraient pour atteindre des niveaux inédits. La crise des inégalités et les crises écologiques marchent du même pas. Les 35 pays considérés comme les plus riches, qui ne représentent que 15% de la population mondiale sont ainsi responsables de75% de la consommation démesurée des ressources naturelles depuis 1970. Et la moitié des émissions de CO2 depuis 1990 est le fait de seulement 10% des humains » (p 8). « Nos systèmes sociaux – à commencer par nos systèmes économiques – sont devenus autodestructeurs et l’avidité d’une partie des humains est devenue préjudiciable à la poursuite de l’avenir de l’humanité. C’est pourquoi nous devons trouver un moyen d’inverser la spirale social-écologique vicieuse dans laquelle nous sommes pris » (p 9).

C’est dans cette perspective qu’Eloi Laurent met en évidence le rapport réciproque entre les inégalités et les effets de la crise écologique.

« ° La non-transition écologique – c’est-à-dire la situation actuelle dans laquelle les crises écologiques s’aggravent sans trouver de réponse adéquate – est génératrice d’inégalités sociales qui touchent d’abord les plus démunis.

° La nécessaire réduction des inégalités sociales peut atténuer les crises écologiques et réciproquement les politiques de transition écologique peuvent réduire les inégalités sociales et améliorer le bien-être des plus démunis.

° On peut concevoir des politiques social-écologiques qui, aujourd’hui, comme dans la durée, réduisent simultanément les inégalités sociales et les dégradations environnementales » (p 100).

Eloi Laurent consacre un chapitre à l’approche social-écologique (p 74-98). Il y aborde en premier les questions relatives à la gestion des communs : « De la tragédie des communs à la gouvernance des communs ». Mal gouvernés, les communs peuvent dégénérer. C’est ainsi qu’en 1968, Garett Hardin évoque ‘la tragédie des communs’. L’image est celle de « bergers épuisant le pâturage qu’ils partagent sans le posséder, faute de s’en répartir équitablement l’usage ». Hardin propose comme remède « soit de privatiser la ressource naturelle, soit d’instituer ‘une coercition réciproque par acceptation mutuelle’, autrement dit de recourir à un autorité centrale qui monopolisera le pouvoir de choisir et qui ressemble fort à un gouvernement dictatorial » (p 75). Pendant les décennies qui suivirent, l’article de Hardin « fut annexé par une pensée néolibérale en plein essor qui en fait l’emblème de sa lutte en faveur de la propriété exclusive comme seul outil rationnel de gestion des ressources » (p 75).

Cependant, si on a décrit deux solutions à la ‘tragédie des communs’ : la centralisation politique ou la privatisation, une troisième option apparait : « une révolution des communs dont Ostrom est le porte-étendard ». « Les travaux d’Ostrom et de ses nombreux coauteurs vont démontrer que les institutions qui permettent la préservation des ressources par la coopération sont engendrées par les communautés humaines elles-mêmes et pas par l’État, ni par le marché. Des centaines de gouvernances décentralisées évitent, partout dans le monde et depuis des millénaires, la tragédie des communs en permettant l’exploitation soutenable de toutes sortes de ressources : eau, forêts, poissons, etc » (p 78). En exemple, le partage de l’eau depuis le début de l’agriculture, il y a 10000 ans… « Ces principes de gouvernement écologique émanent des communautés humaines elles-mêmes, pas d’une autorité extérieure ». Toutes les informations sont ainsi à portée et nourrissent l’action. Quant à elle, la privatisation engendre l’inégalité.

« Dans ce cadre d’analyse, on voit clairement l’importance de la relation – horizontale, mais souvent négligée – entre préservation naturelle et confiance. Ce n’est donc pas un hasard si Ostrom a aussi contribué de manière décisive à la littérature sur la confiance en lien avec la coopération » (p 78). « Selon Ostrom, les individus qui coopèrent sont capables d’apprendre des autres ; Ils se souviennent des comportements de coopération et plus généralement de la fiabilité des personnes auxquelles ils ont affaire ; ils utilisent leur mémoire et d’autres indices… pour évaluer la fiabilité de leurs partenaires dans l’échange, avant de leur accorder leur confiance ; ils s’efforcent de se bâtir une réputation de fiabilité… ils adoptent des horizons temporels qui excèdent le passé immédiat… La coopération est une quête de connaissances partagées » (p 79). Ainsi, « grâce à Ostrom, on sait maintenant que des institutions communes enracinées dans des principes de justice, même réduites à leur plus simple expression, favorisent les comportements coopératifs. La théorie des communs d’Ostrom constitue donc la première matrice de l’approche sociale-écologique » (p 80).

L’approche sociale-écologique considère la relation réciproque entre dynamique sociale et dynamique environnementale en se concentrant sur le caractère imbriquée des deux crises qui caractérisent le début du XXIe siècle. A cet égard, l’approche sociale-écologique fonctionne à double sens : les inégalités sociales alimentent les crises écologiques tandis que les crises écologiques aggravent à leur tour les inégalités sociales » (p 80).

« L‘impact social des crises écologiques n’est pas le même pour les différents individus et groupes compte tenu de leur statut socio-économique » (p 81). L’auteur étudie l’incidence des riches et des pauvres sur l’environnement. « Du côté des riches, le sociologue Thomas Veblen a montré dans sa ‘Théorie de la classe de loisir’ que le désir de la classe moyenne d’imiter les modes de vie des classes les plus favorisées peut conduire à une épidémie culturelle de dégradations environnementales ». C’est l’attrait d’une ‘consommation ostentatoire’. Dans un autre registre, Indira Gandhi faisait remarquer que dans les pays les plus démunis, « la pauvreté conduit à des dégradations environnementales du fait de l’urgence sociale ». La richesse des pays pauvres du monde résidant d’abord dans les ressources naturelles, ils sont contraints à y puiser excessivement. « L’éradication de la pauvreté est donc souhaitable non seulement socialement, mais aussi sur le plan environnemental, à condition qu’elle ne prenne pas la forme d’un rattrapage consumériste, mais s’inscrive dans une redéfinition de la richesse globale » (p 83). « Les inégalités augmentent le besoin d’une croissance économique néfaste pour l’environnement et socialement inutile… Si l’accumulation de richesse dans un pays donné est accaparée par une petite fraction de la population, le reste de la population réclamera une croissance économique supplémentaire pour que son niveau de vie ne stagne pas ». Et, dans l’état actuel des choses, ce surplus de croissance « se traduira par davantage de dégradations environnementales ».

Comment réduire les inégalités ? « Par définition, il existe deux manières de les réduire: du bas vers le haut ou du haut vers le bas. Réduire les niveaux des groupes des plus riches de la population mondiale (les 10% qui émettent un peu moins de la moitié du CO2 mondial, d’après les analyses du GIEC en 2022) via une fiscalité adéquate se traduira logiquement par d’importantes réductions d’émission. De plus, les biens de ‘luxe’ engendrent beaucoup plus d’émissions de carbone que les biens de ‘nécessité’ (p 86).

Dans ce cadre, veiller à une transition juste : « Dans l’Union européenne, alors que les émissions par habitant ont baissé en moyenne de l’ordre de 25% entre 1990 et 2013, les émissions de 1% des plus riches ont augmenté de 7% (principalement sous l’effet du transport aérien et, dans une moindre mesure, terrestre) tandis que celles des 50% des plus pauvres ont baissé de 32%. Nous vivons donc une transition injuste dans le continent le plus avancé dans l’atténuation de la crise climatique » (p 87).

De plus, « Les inégalités augmentent l’irresponsabilité écologique des plus riches à l’intérieur de chaque pays et entre les nations ». On constate ainsi que le dommages environnementaux (activités polluantes, déchets) sont souvent affectés aux zones pauvres. « Les inégalités, qui affectent la santé des individus et des groupes, diminuent la résilience social-écologique des communautés et des sociétés, et affaiblissent leur capacité collective à s’adapter à l’accélération du changement environnemental global ». « Un important corpus de recherches… a confirmé l’impact négatif des inégalités sociales sur la santé physique et mentale aux niveaux local et national (via le stress, la violence, un moindre accès aux soins de santé etc.) » (p 91). Selon Paul Farmer, l’inégalité constitue un « fléau moderne » sur le plan sanitaire aussi redoutable que les agents infectieux. De même, la dynamique des inégalités sociales influe sur la résilience ou au contraire la vulnérabilité des populations exposées à de grands chocs. Et de plus, « Les inégalités entravent l’action collective visant à préserver les ressources naturelles… De nombreuses études ont montré comment l’inégalité nuit à la gestion durable des ressources communes car elle perturbe, démoralise et désorganise le communautés humaines » (p 92). De même, « les inégalités réduisent l’acceptabilité politique des préoccupations environnementales et la possibilité de compenser les effets socialement régressifs potentiels des politiques environnementales » (p 94).

Les horizons de la transition juste

« L’approche sociale-écologique, dont on vient de détailler les deux facettes, trouve depuis quelques années une traduction institutionnelle porteuse d’avenir dans l’idée de ‘transition juste’ qui monte en puissance dans le champ académique et dans la sphère politique. Ainsi, lors de la Cop 26 (novembre 2021), plusieurs chefs d‘état et de gouvernement ont co-signé une déclaration sur « la transition internationale juste » (p 96). Eloi Laurent nous rapporte l’évolution de cette notion. « Elle est née au début des années 1990 dans les milieux syndicalistes américains comme un projet social défensif visant à protéger les travailleurs des industries fossiles des conséquences des politiques climatiques sur leurs emplois et leurs retraites ». Ce projet a trouvé par la suite un écho dans d’autres contextes. « Dans cette perspective défensive, ce sont les politiques de transition qu’il s’agit de rendre justes. Or l’amplification des chocs écologiques (inondations, sécheresses, pandémies, etc.), indépendamment des politiques d’atténuation qui seront mises en œuvre pour y faire face, appelle une définition plus large et plus positive de la transition juste. Cet élargissement a été entamé sous l’influence de la Confédération internationale des syndicats, puis de la confédération européenne des syndicats, qui ont fait évoluer la transition juste vers une tentative de conciliation de la lutte contre le dérèglement climatique et la réduction des inégalités sociales, autour du thème des « emplois verts »… Eloi Laurent se réjouit de cette évolution, mais appelle à aller encore plus loin. « Il convient d’élargir encore le projet de transition juste en précisant ses exigences et surtout en s’efforçant de la rendre opératoire de manière démocratique… La transition juste ne doit plus seulement s’entendre comme un accompagnement social ou une compensation financière des politiques d’atténuation des crises écologiques, mais plus largement comme une stratégie de transition social-écologique intégrée » (p 97).

Eloi Laurent formule en conclusion trois exigences:

1) analyser systématiquement les chocs écologiques et les politiques correspondantes, sous l’angle de la justice sociale…

2) accorder la priorité dans les politiques de transition juste au bien-être humain dynamique éclairé par des enjeux de justice en vue de dépasser l’horizon de la croissance économique… Ce dépassement de la croissance économique est en train de devenir un élément de consensus dans la communauté globale environnementale

3) construire ces politiques de transition juste de manière démocratique en veillant à la compréhension, à l’adhésion et à l’engagement des citoyens… » (p 98).

Eloi Laurent présente ensuite la palette des transitions justes.

En économiste ouvert à un vaste horizon, Eloi Laurent nous apprend beaucoup sur la transition, un leitmotiv de notre époque. C’est ainsi que nous avons découvert son approche dans un podcast du journal Le Monde : « Comment rendre la transition heureuse », une approche qui nous a paru particulièrement ajustée (7). En présentant ce livre : « Manuel des transitions justes », nous n’en rendons compte que d’une petite part, car cet ouvrage aborde toute une gamme de questions relatives à la transition depuis : « la transition vers la préservation du monde vivant », « la transition vers la coopération et le bien-être » jusqu’à la « transition vers la pleine santé ». Il nous apparait ainsi comme une pièce marquante d’un des quelques thèmes que nous abordons sur ce blog. Certes, son propos est dense, mais il est accessible et, manifestement, il aborde la question majeure de la transition écologique sous un angle qui nous parait à la fois éthique et réaliste, cette « transition juste » qui se déploie dans une approche « social-écologique ».

J H

(1) Eloi Laurent. Économie pour le XXIe siècle. Manuel des transitions justes. La Découverte, 2023

(2) Sortir de l’obsession de l’efficience pour entrer dans un nouveau rapport avec la nature : https://vivreetesperer.com/sortir-de-lobsession-de-lefficience-pour-entrer-dans-un-nouveau-rapport-avec-la-nature/ Vers une civilisation écologique : https://vivreetesperer.com/vers-une-civilisation-ecologique/

Vers une économie symbiotique : https://vivreetesperer.com/vers-une-economie-symbiotique/

(3) Face à une accélération et à une chosification de la société : https://vivreetesperer.com/face-a-une-acceleration-et-a-une-chosification-de-la-societe/

Comment la puissance technologique n’engendre pas nécessairement le progrès : https://vivreetesperer.com/comment-la-puissance-technologique-nengendre-pas-necessairement-le-progres/

(4) L’humanité peut-elle faire face au dérèglement des équilibres naturels ? : https://vivreetesperer.com/lhumanite-peut-elle-faire-face-au-dereglement-des-equilibres-naturels/

(5) Les lumières à l’âge du vivant : https://vivreetesperer.com/des-lumieres-a-lage-du-vivant/

(6) Réenchanter notre relation au vivant : https://vivreetesperer.com/reenchanter-notre-relation-au-vivant/ Ecospiritualité : https://vivreetesperer.com/ecospiritualite/

(7) Comment rendre la transition heureuse ? le Monde. Eloi Laurent : https://podcasts.lemonde.fr/chaleur-humaine/202404090500-climat-comment-rendre-la-transition-heureuse

Un nouveau regard sur l’histoire de l’humanité

Selon David Graeber et David Wengrow Il y a différents possibles L’histoire contribue à former notre vision du monde. C’est dire l’importance des conceptions qui l’inspirent. Ainsi, quelle est la trajectoire de l’humanité ? Passons-nous de petites communautés plutôt...

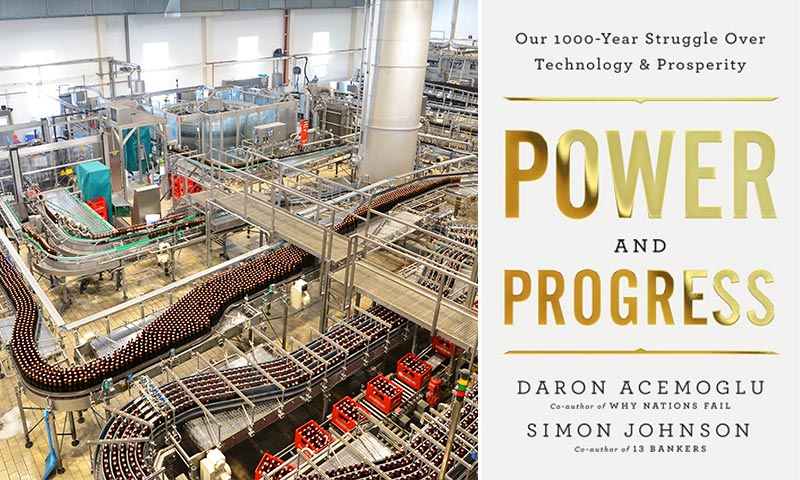

Comment la puissance technologique n’engendre pas nécessairement le progrès

Des exemples de l’histoire aux menaces actuelles.

Power and progress

Par Daron Acemoglu et Simon Johnson

Il n’y a pas très longtemps, tout ce qui paraissait un progrès technologique excitait l’enthousiasme comme la promesse d’une abondance dans une société prospère d’où disparaitrait la pauvreté et la misère. Aujourd’hui, on se rend compte qu’au cours des quatre dernières décennies, les sociétés occidentales et particulièrement la société américaine, ont pris le chemin inverse, en devenant beaucoup plus inégalitaires. Et on prend également conscience que la course au développement économique bouleverse notre écosystème planétaire et dérégule le climat par un usage forcené des énergies fossiles. Aujourd’hui, la conscience écologique suscite une réaction à l’échelle planétaire. Face à des ambitions démesurées, la prudence s’impose et on en appelle même aux mérites de la sobriété.

L’humanité peut-elle faire face au dérèglement des équilibres naturels ?

L’effondrement est-il fatal, ou bien, au contraire, rien n’est joué.

La science contre les théories de l’effondrement.

Aujourd’hui, face aux menaces du dérèglement des équilibres naturels engendré par un accroissement effréné de la production industrielle, la prise de conscience écologique se développe et elle s’accompagne de la mise en évidence des dangers encourus. Certes, une mobilisation est en cours pour développer de nouvelles pratiques économiques et un nouveau genre de vie. Cependant, autant l’alarme est nécessaire pour favoriser cette mobilisation, autant elle peut se prêter à des excès qui engendrent la peur au point que celle-ci débouche sur le désespoir, le fatalisme, la résignation. C’est ainsi qu’au cours des dernières années, s’est développé un courant de pensée influant qui envisage l’avenir en terme d’effondrement. Dans un livre : « « Comment tout peut s’effondrer », des chercheurs, par ailleurs reconnus, Pablo Servigne et Raphaël Stevens se proposent d’aborder dans une perspective scientifique l’effondrement systémique global de la civilisation industrielle et des grands équilibres des écosytèmes, en désignant cette approche sous le vocable de « collapsologie ». Si l’alarme nécessaire vis-à-vis des menaces de dérèglement des équilibres naturels, peut susciter une eco-anxiété et, en réponse, un nouveau mode de pensée (1), elle peut dégénérer en se focalisant sur la crainte d’un effondrement, car une telle fascination engendre le fatalisme. C’est pourquoi, un chercheur, bien connu sur ce blog, Jacques Lecomte, vient d’écrire un livre où il s’élève contre ‘l’effondrisme’ : « La science contre les théories de l’effondrement ».

Pistes de résistance face à la montée d’une technocratie déshumanisante

Pour un retour du soin face au mirage d’une médecine algorithmique transhumaniste

Pour un retour du soin face au mirage d’une médecine algorithmique transhumaniste

Selon Dr Louis Fouché

A notre insu, nous pouvons parfois être soumis à l’emprise d’une culture techniciste animée par une raison instrumentale et portée par une technocratie calculatrice. Si cette réalité apparaît aujourd’hui, jusqu’au risque d’une culture totalitaire, elle est le produit d’une transformation progressive qui remonte loin dans le temps. Certes, la prise de conscience écologique s’inscrit en face de ce danger, mais il nous faut entrevoir toutes les dimensions du problème. De fait, cette menace peut être perçue dans différents aspects de la vie. A cet égard, les transformations actuelles du système de santé peuvent être envisagées comme un révélateur de tendances profondes qui comportent de graves dangers. C’est le thème d’un livre du Docteur Louis Fouché : « Agonie et renouveau du système de santé. Mirage d’une médecine algorithmique transhumaniste et frémissement d’un retour au soin » (1).

Face à un technicisme déshumanisant, comment protéger et promouvoir une médecine mettant en priorité le soin et le souci de l’autre ? Le propos du docteur Louis Fouché est radical, mais il dévoile une réalité qui n’a pas encore donné lieu à une prise de conscience largement répandue. En fait, le docteur Louis Fouché est apparu sur la scène publique à l’occasion de la crise suscitée par l’épidémie du Covid. Il est alors entré en résistance vis-à-vis des directives sanitaires officielles. Médecin anesthésiste, il a manifesté beaucoup de courage en s’y opposant jusqu’à être contraint à suspendre son activité professionnelle avec le sacrifice financier correspondant. Dans ce contexte, il a animé un réseau d’entraide. Son livre témoigne de cette expérience. Cependant, plutôt que de s’enfermer dans une rancœur, même si il s’exprime parfois dans des termes choquants, il nous paraît chercher à comprendre les facteurs de la dérive et les pistes à explorer pour développer une médecine « intégrale et intégrative » dans des contextes humains appropriés.

Des Lumières à l’âge du vivant

Réparons le monde. Humains, animaux, nature

Réparons le monde. Humains, animaux, nature

Selon Corine Pelluchon

A une époque où nous sommes confrontés à la mémoire des abimes récents de notre civilisation et aux menaces dévastatrices qui se multiplient, nous nous posons des questions fondamentales : comment en sommes-nous arrivés là ? Comment sortir de cette dangereuse situation ? Ainsi, de toute part, des chercheurs œuvrant dans des champs très divers de la philosophie à la théologie, de l’histoire, de la sociologie à l’économie et aux sciences politiques tentent de répondre à ces questions. Nous avons rapporté quelques unes de ces approches (1).

Parmi les voix qui méritent d’être tout particulièrement entendues, il y a celle de la philosophe Corine Pelluchon. Son dernier livre, tout récent, « L’espérance où la traversée de l’impossible » (janvier 2023), nous fait entrer dans une perspective d’espérance. C’est une occasion pour découvrir ou redécouvrir une œuvre qui s’est développée par étapes successives, dans une intention persévérante et qui débouche sur une synthèse cohérente et une vision dynamique.

Face à une accélération et à une chosification de la société

Y remédier à travers une résonance : Le projet d’Hartmut Rosa

Y remédier à travers une résonance : Le projet d’Hartmut Rosa

Notre inquiétude vis-à-vis de l’évolution actuelle de la société ne tient pas uniquement à une analyse. Elle se fonde sur un ressenti à partir d’indices précis. Et parmi ces indices, il y a l’impression que tout va de plus en plus vite, en consommant le temps disponible. Nous vivons sous la pression d’une accélération. Comme l’écrit le sociologue Hartmut Rosa : « Nous vivons à une époque qui exige de notre part que nous nous adaptions rapidement à de nouvelles techniques et à de nouvelles pratiques sociales. Nous faisons l’expérience qu’avoir du temps est devenu une chose rare. C’est la raison pour laquelle nous inventons des technologies de plus en plus rapides pour nous permettre de gagner du temps. Mais ce que nous avons à apprendre aujourd’hui, c’est que ce projet ne fonctionne pas » (p 20).

Reconnaître aujourd’hui un mouvement émergent pour la justice dans une inspiration de long cours

Et si nous envisagions les paroles qui nous sont confiées par le message biblique comme des semences en train de grandir…

Et si nous envisagions les paroles qui nous sont confiées par le message biblique comme des semences en train de grandir…

Nous trouvons sur le site du « Center for action and contemplation » animé par Richard Rohr, une séquence hebdomadaire intitulée : « Movements of justice and the Spirit » (13-19 novembre 2022) (1).

Un mouvement à la rencontre des rejetés

Au départ, une première méditation rappelle que « Jésus a vécu parmi les rejetés. Il a exercé son ministère parmi les rejetés. Il est mort et a été crucifié comme rejeté, comme quelqu’un qui était en dehors de la structure du pouvoir politique. Mais, en sortant de la tombe à l’aube d’un dimanche, il entrepris un mouvement de résurrection – un réveil d’amour, un réveil de justice, un réveil de miséricorde, un réveil de grâce » (2).

Sortir de l’obsession de l’efficience pour entrer dans un nouveau rapport avec la nature.

De l’âge mythique du progrès incarné par l’ère industrielle à un âge de la résilience.

De l’âge mythique du progrès incarné par l’ère industrielle à un âge de la résilience.

L’âge de la résilience selon Jérémie Rifkin

« Jérémie Rifkin est l’un des penseurs de la société les plus populaires de notre temps. Il est l’auteur d’une vingtaine de best-sellers ». On peut ajouter à cette présentation du livre de Jérémie Rifkin : « L’âge de la résilience» (1) que l’auteur n’est pas seulement un chercheur qui ouvre des voies nouvelles, mais un conseiller influent qui intervient auprès de nombreuses instances de décision. Ses livres nous font entrer dans de nouvelles manières de voir et de penser. Ainsi, sur ce blog, nous avons présenté « La troisième révolution industrielle » (2) et le « New Deal vert mondial » (3). Jérémie Rifkin est également l’auteur de grandes synthèses qui éclairent notre marche. Ainsi, sur le site de Témoins, nous avons présenté son livre sur l’empathie (4), une fresque historique très engageante. En général, comme dans ce livre ‘l’âge de la résilience’, Jérémie Rifkin développe son regard prospectif à partir d’une analyse et d’un bilan du passé. Il nous a habitué à une démarche dynamique. C’est avec d’autant plus d’attention que nous entendons ici son cri d’alarme sur l’héritage du passé et la menace du présent. Tout est à repenser. « Il ne s’agit plus de courir après l’efficacité, mais de faire grandir notre capacité de résilience. Nous devons tout repenser : notre vision du monde, notre compréhension de l’économie, nos formes de gouvernement, nos conception de l’espace et du temps, nos pulsions les plus fondamentales et, bien sûr, notre relation à la planète » (page de couverture).

Comment une démocratie multiethnique peut-elle se développer en surmontant les obstacles?

Selon Yascha Mounk

Nous vivons dans un régime démocratique, certes imparfait, mais qui nous assure des bénéfices inestimables, une participation à l’autorité politique, à la puissance publique à travers des élections libres, une garantie des droits fondamentaux tels qu’ils ont été proclamés par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen à travers un état de droit. Bref, si il y a des frustrations, il y aussi un espace où nous pouvons nous mouvoir pour susciter des changements et des améliorations. Nous vivons dans une république qui dépend de l’expression de chacun et est, en principe, l’affaire de tous. Mais avons-nous conscience de ce privilège ?

Cependant, la propagation d’une agitation à consonance autoritaire, se parant d’une référence au peuple, les divers populismes qui se sont répandus dans les dernières années sous des formes variées viennent nous interpeller et sonner l’alarme. En regard, il importe de comprendre le phénomène avec l’aide des sciences sociales. Ainsi, en 2018, un chercheur en sciences politiques Yascha Mounk a écrit un livre : « Le peuple contre la démocratie » (1).

Pourquoi des mouvements populistes en viennent-ils à mettre en cause le bon fonctionnement des institutions démocratiques ? On peut en distinguer quelques raisons comme la stagnation du niveau de vie depuis les années 1980, l’arrivée des migrants qui compromettent l’entre-soi national, ou bien l’emballement de la communication à travers les réseaux. Cependant, un des plus grands dangers est la montée d’un sentiment nationaliste et xénophobe dans une part de population qui se sent abandonnée, privée de son privilège national et sans espoir de promotion.

Un essentiel pour notre vie quotidienne et pour notre vie sociale

Ce qui ne peut être volé. Selon Cynthia Fleury

Ce qui ne peut être volé. Selon Cynthia Fleury

Sans que nous en ayons toujours conscience, il y a dans notre vie quotidienne, notre vie sociale, un essentiel, et, en quelque sorte, des conditions fondamentales pour que notre vie puisse être vécue humainement dans une «vie bonne ». Et, par exemple, avons-nous besoin de silence, et, le sachant, en voyons-nous toute l’importance, ou bien, si nous vivons dans un lieu bouché, ressentons-nous de même le manque d’horizon pour en revendiquer l’importance ? Dans les multiples contraintes de la vie d’aujourd’hui, parvenons nous à garder notre liberté, à préserver notre humanité et à faire mouvement dans ce sens ?

Ces questions, et bien d’autres, sont traitées dans le manifeste que Cynthia Fleury et Antoine Fenoglio viennent de publier dans un livret ayant pour titre : « Ce qui ne peut être volé. Charte du Verstohlen » (1). Ce titre interroge. Y aurait-il des voleurs qui pourraient dérober ce qui est essentiel pour nous ? On imagine les enchainements qui risquent de nous asservir. Mais, en premier temps, il y a là une affirmation. Oui, il y a des conditions essentielles pour vivre une vie humaine, une vie bonne. Le vocable : « charte du verstohlen » est énigmatique pour les non initiés. En se référant à l’expression allemande correspondante, les auteur(e)s évoquent une affirmation et une reconnaissance d’un mouvement de « furtivité ». Cependant, il s’agit là d’un terme qui nous paraît peu usité jusqu’ici. On peut le comprendre comme le refus d’être emprisonné dans une assignation, dans une catégorisation, dan une localisation. Par là, la furtivité serait, en quelque sorte, le garant de la liberté.

Ce terme témoigne de l’inventivité conceptuelle qui se manifeste dans cette charte, Cynthia Fleury et Antoine Fenoglio associant dans cette recherche des compétences et des champs complémentaires. La première, philosophe et psychanalyste, est pionnière dans le domaine du care et de l’éthique du soin. Le second œuvre dans le design et l’architecture. Ils sont associés à la Chaire de philosophie, à l’hôpital/CHU Paris Psychiatrie et Neurosciences.

L’œuvre de l’Esprit – Un universalisme révolutionnaire

Dans ce monde en voie de globalisation, en voie d’unification, il y a de violentes résistances, de violentes oppositions, de violents conflits. En fait, les forces techniques et économiques qui sont à l’œuvre sont, à elles seules, incapables d’engendrer une unité. L’unité ne peut résulter d’une violence impériale ou de la pression des intérêts. On pourrait penser qu’elle requiert une harmonisation spirituelle. Et c’est ainsi qu’on peut considérer l’exemple des premières communautés chrétiennes apparues au premier siècle où nous pouvons entrevoir l’émergence d’un universalisme révolutionnaire (1). Le Saint Esprit y est puissance de réconciliation et d’unification.

Dans ce monde en voie de globalisation, en voie d’unification, il y a de violentes résistances, de violentes oppositions, de violents conflits. En fait, les forces techniques et économiques qui sont à l’œuvre sont, à elles seules, incapables d’engendrer une unité. L’unité ne peut résulter d’une violence impériale ou de la pression des intérêts. On pourrait penser qu’elle requiert une harmonisation spirituelle. Et c’est ainsi qu’on peut considérer l’exemple des premières communautés chrétiennes apparues au premier siècle où nous pouvons entrevoir l’émergence d’un universalisme révolutionnaire (1). Le Saint Esprit y est puissance de réconciliation et d’unification.

C’est le mouvement que décrit Amos Yong (2) dans une séquence sur le Saint Esprit réalisée par Richard Rohr sur le site du Center for action and contemplation. Théologien pentecôtiste américain, d’origine malaisienne, Amos Yong est l’auteur d’une œuvre originale et abondante qui se décline dans de nombreux livres (3). Amos Yong propose ainsi une théologie pionnière où les ressources du pentecôtisme s’inscrivent dans une pensée chrétienne ouverte à une dimension œcuménique et interreligieuse, comme à la culture d’aujourd’hui, notamment scientifique. Amos Yong est professeur à la Faculté Évangélique californienne Fuller où il dirige l’École des études interculturelles, un centre de recherche missiologique. Son œuvre mérite d’être mieux connue au delà de l’univers anglophone.

« Animal » de Cyril Dion

Quand des voix innovantes et compétentes nous ouvrent de nouveaux chemins pour un monde écologique

Réalisateur du film : « Demain » (1), qui, en son temps, ouvrit les esprits à une dynamique de société participative et écologique, Cyril Dion réalise aujourd’hui un second long métrage : « Animal », qui nous éveille à la vision d’un monde fondé sur la biodiversité.

Le film réalise le projet décrit dans la page de couverture du livre correspondant : « Imaginez que vous puissiez voyager sur quatre continents pour rencontrer certains des plus éminents et des plus passionnants biologistes, climatologues, paléontologues, anthropologues, philosophes, économistes, naturalistes et activistes qui cherchent à comprendre pourquoi les espèces disparaissent, pourquoi le climat se dérègle et surtout comment inverser la tendance ». Le livre : « Animal » (2) rapporte l’ensemble de témoignages, des informations et des idées recueillies « dans une série de rencontres effectuées lors du tournage du film ».

« Pendant 56 jours, Cyril Dion est parti avec une équipe de tournage et deux adolescents très engagés, Bella Lack et Vipulan Puvaneswaran (p 17), l’une anglaise et l’autre français de parents nés au Sri Lanka. Avec Cyril Dion, ces deux jeunes ont posé leurs questions. « Faire ce voyage avec eux fut une expérience merveilleuse et bouleversante. Pour autant, dans la retranscription des entretiens, j’ai choisi de mêler nos trois voix en une pour interroger nos interlocuteurs ». « Leur présence active a permis de mieux comprendre comment leur génération aborde un double défi écologique » (p 21). Le sous-titre du livre témoigne de cette intention : « Chaque génération a son combat. Voici le notre ».

The Awakened Brain

Comment une pratique spirituelle fait barrage à la dépression, apparaît positivement dans l’activité du cerveau et engendre une vie pleine

Il arrive qu’un long cheminement personnel et intellectuel débouche sur la publication d’un livre qui ouvre un nouvel horizon. Ce livre résulte d’un nouveau regard. Il récapitule une recherche de longue haleine et il débouche sur des conclusions qui renouvellent notre entendement. Ainsi vient de paraître aux Etats-Unis un livre qui ouvre un nouvel horizon pour la psychothérapie et qui, en même temps nous appelle à une nouvelle manière de voir et de vivre. Il met en évidence l’importance de la spiritualité dans la reconnaissance de ses apports. C’est un livre qui se fonde sur une approche scientifique rigoureuse, en particulier des recherches portant sur le fonctionnement du cerveau. Le titre rend compte de l’ambition de la démarche : « The awakened brain. The new science of spirituality and our quest for an inspired life » (Le cerveau éveillé. La nouvelle science de la spiritualité et la quête d’une vie inspirée) (1).

« Le livre de Lisa Miller révèle que les humains sont universellement équipés d’une capacité pour la spiritualité et qu’en résultat, nos cerveaux deviennent plus robustes et plus résilients. Le « Awakened brain » combine une science en pointe (de « l’imagerie par résonance magnétique » à l’épidémiologie) à une application sur le terrain pour des gens de tous les âges et de tous les genres de vie, en éclairant la science surprenante de la spiritualité et comment mettre celle-ci en œuvre dans nos propres vies » (page de couverture).

Ce livre est le fruit d’un parcours scientifique de longue haleine. Lisa Miller est professeur de psychologie clinique à l’Université Columbia et travaille dans le département de psychiatrie de cette université.

Tout se tient

Relions-nous ! : un livre et un mouvement de pensée

Relions-nous ! : un livre et un mouvement de pensée

Les temps modernes se caractérisent par l’émancipation et l’autonomie de l’individu. Mais aujourd’hui, on ressent également les excès de l’individualisme. C’est ainsi qu’on appelle à plus de convivialité et plus de fraternité (1). Et de même, on prend conscience des méfaits de la domination de l’homme sur la nature à la suite de l’affirmation cartésienne. L’homme s’est extrait de la nature pour la dominer. Cette séparation produit aujourd’hui des fruits amers. Elle s’inscrit dans le développement d’une civilisation mécaniste. Mais aujourd’hui apparaît un mouvement en faveur d’un changement de paradigme. Face à une approche purement analytique qui débouche, en fin de compte sur un éclatement et un compartimentage des savoirs, une approche holistique se développe et on cherche actuellement une intégration dans la reconnaissance des interrelations. C’est l’avènement de l’écologie. Il y a aujourd’hui une nouvelle manière de connaître bien mise en évidence par de grands penseurs comme Michel Serres (2) et Edgar Morin (3). C’est la prise en compte de la complexité (3). Aujourd’hui, face au malaise engendré par la division, la séparation dans la vie sociale comme dans la vie intellectuelle, des mouvements se dessinent pour une nouvelle reliance. Ainsi un livre vient de paraître avec un titre significatif : « Relions nous ! » (4).

Ce livre se présente ainsi :

« Nous vivons une vraie crise de la représentation et donc une crise politique. Nous continuons à interpréter le monde selon des concepts dépassés… Aujourd’hui, le cœur des savoirs n’est plus la séparabilité, mais à l’inverse, les liens, les interdépendances, les cohabitations.

Une révolution culturelle, selon Jean Viard

Si la pression de la pandémie se relâche actuellement, elle nous a profondément marqué et nous gardons une saine vigilance. Dans la menace omniprésente et les bouleversements nécessaires de nos habitudes sociales pour y faire face, nous avons vécu un véritable cauchemar. Et si , aujourd’hui, nous commençons à nous réveiller, notre regard a changé. Nous voyons le monde différemment, mais en quoi au juste ? D’où venons nous ? Où en sommes nous ? Où allons nous ? Voilà des questions auxquelles Jean Viard nous aide à répondre dans un livre récent : « La révolution que l’on attendait est arrivée » (1).

Si la pression de la pandémie se relâche actuellement, elle nous a profondément marqué et nous gardons une saine vigilance. Dans la menace omniprésente et les bouleversements nécessaires de nos habitudes sociales pour y faire face, nous avons vécu un véritable cauchemar. Et si , aujourd’hui, nous commençons à nous réveiller, notre regard a changé. Nous voyons le monde différemment, mais en quoi au juste ? D’où venons nous ? Où en sommes nous ? Où allons nous ? Voilà des questions auxquelles Jean Viard nous aide à répondre dans un livre récent : « La révolution que l’on attendait est arrivée » (1).

Nous avons déjà rencontré Jean Viard sur ce blog (2). C’est un sociologue qui allie hauteur de vue et regard concret nourri par l’observation de la vie quotidienne. Lui même est enraciné dans un pays, en Provence et, en même temps, comme sociologue, comme éditeur, il est constamment en phase avec l’évolution de notre société. Il sait donner une signification aux données chiffrées et aborder les réalités sociales dans leurs proportions. Jean Viard a également le grand mérite de ne pas se contenter de décrire la réalité, mais de dégager également des voies d’avenir. Cette sociologie s’allie à une dynamique de l’espoir.

Alors, dans le contexte actuel, encore hésitant, ce livre vient à point. Il est particulièrement éclairant comme les précédents livres de Jean Viard. Il foisonne en réflexions originales. Aussi, nous nous bornerons à n’en présenter que quelques points forts, des visions qui éclairent nos manières de voir. Ce livre se lit de bout en bout. Et comme aujourd’hui nous avons besoin d’y voir plus clair, c’est un livre qui appelle la lecture de tous, une lecture citoyenne parce qu’elle encourage et éclaire le vivre ensemble.

Pour une vision holistique de l’Esprit

Avec Jürgen Moltmann et Kirsteen Kim

Selon les chemins que nous avons parcouru, le mot Esprit peut évoquer une résonance différente. Ce peut être l’évocation d’un groupe de prière où l’Esprit porte le désir de vivre en harmonie avec Jésus, avec Dieu et d’entrer dans un mouvement de louange. Pour d’autres, c’est ce qui est dit du Saint Esprit dans la vie d’une église. Et puis, pour ceux qui se disent « spirituels et pas religieux », ce peut être reconnaitre une présence au delà de la surface des choses, une expérience de vie. Quoiqu’il en soit, dans une perspective chrétienne, il y aujourd’hui une attention croissante portée à l’Esprit Saint. Et on sort des sentiers battus. L’Esprit Saint n’est plus seulement observé dans l’Eglise. On le voit à l’œuvre dans l’humanité, dans la nature, dans toute la création.

Selon les chemins que nous avons parcouru, le mot Esprit peut évoquer une résonance différente. Ce peut être l’évocation d’un groupe de prière où l’Esprit porte le désir de vivre en harmonie avec Jésus, avec Dieu et d’entrer dans un mouvement de louange. Pour d’autres, c’est ce qui est dit du Saint Esprit dans la vie d’une église. Et puis, pour ceux qui se disent « spirituels et pas religieux », ce peut être reconnaitre une présence au delà de la surface des choses, une expérience de vie. Quoiqu’il en soit, dans une perspective chrétienne, il y aujourd’hui une attention croissante portée à l’Esprit Saint. Et on sort des sentiers battus. L’Esprit Saint n’est plus seulement observé dans l’Eglise. On le voit à l’œuvre dans l’humanité, dans la nature, dans toute la création.

A travers les méandres de l’histoire, une humanité meilleure qu’il n’y paraît

Une approche « optimiste » pour une action positive

Une approche « optimiste » pour une action positive

Selon Rutger Bregman

Lorsqu’on remonte le cours de l’histoire, notre attention est attirée par les massacres qui la jalonnent, autant de malheurs engendrés par les ambitions, les égoïsmes, les fureurs collectives. Dans son livre sur la ,

philosophie de l’histoire, « Darwin, Bonaparte et le Samaritain », Michel Serres nous parle d’un âge dur symbolisé par la figure guerrière de Bonaparte (1). Il y a donc là la matière d’une dépréciation de l’homme. Dans une généralisation abusive, il peut nous apparaître comme violent et égoïste. Ce regard engendre la méfiance et cette méfiance alimente les tensions. Ainsi l’homme est perçu comme dangereux. Alors ses instincts présumés néfastes doivent être réprimés et il doit être encadré par un pouvoir fort, autoritaire et hiérarchique. En Occident, cette vision sombre de l’homme a été religieusement cautionnée par la théologie du péché originel (2), mais on la retrouve également chez ses penseurs matérialistes comme Freud (3). Cette vision négative de l’homme n’est pas sans conséquences. Loin de faire barrage, elle amplifie le mal. Elle ouvre la voie au fatalisme et à la résignation. Elle influe sur nos comportements. Ce problème a été abordé en France par un pionnier de la psychologie positive Jacques Lecomte (4). En psychologie aussi, si nous nous attardons uniquement sur nos dysfonctionnements, cette orientation fera barrage à une dynamique positive. Nous avons déjà présenté sur ce blog le beau livre de Jacques Lecomte : « La bonté humaine ». L’homme n’est pas monolithique. Il y a en lui des inclinations différentes.

Facebook en question

S’il vous plait, un peu de communication dans une ambiance respirable lorsque les médias se font répétitifs et amplifient l’écho des mauvaises nouvelles. Alors si parfois les contenus de facebook peut me paraître un peu superficiels, et si ma fréquentation, dans un moment d’isolement où le besoin de relation et d’information se fait sentir, peut comporter un danger d’addiction, au total, c’est finalement une ressource bénéfique puisqu’au fil du temps, un réseau assez divers a pu se développer. Et d’abord, l’à priori positif qui est privilégié à travers le rôle donné aux « like » éduque mon regard et suscite une démarche d’appréciation et de participation. Et puis, si les nouvelles importantes apparaissent immédiatement, elles sont en quelque sorte filtrées par une réception humaine . Alors, si « la pêche » sur facebook me paraît maigre assez souvent, il y des moments aussi où j’y trouve un texte, une vidéo, une photo à partager et à répandre. Et parfois, c’est une piste, une ressource signifiante. Et puis, ne l’oublions pas, si je n’ai pas rencontré physiquement la grande majorité de mes « amis » de facebook, une fréquentation régulière de leurs messages me permet d’entrevoir leur vie et leur personnalité. C’est donc un regard amical que je porte. J’ai conscience que ce qu’ils communiquent peut être interprété comme un cadeau de leur part. Ils me font part de ce qui leur tient à cœur.

Une voix différente

Pour une société du care

Un regard nouveau

Nous voici déstabilisés par le pandémie. Nous savons la part de souffrance qu’elle a suscité et suscite encore. Nous entendons l’expression de cette souffrance, l’expression de la peur. C’est alors que nous prenons conscience du rôle salvateur de tous ceux qui ont fait ou font face à cette épidémie et en particulier les soignants dans toute leur diversité. Bref, il y a des mots qui portent aujourd’hui : soin et sollicitude. C’est le moment où une pratique nouvelle et le concept qui l’accompagne : le « care », le prendre soin peuvent apparaître au grand jour après un parcours marqué par des obstacles de mentalité.

Réinventer les aurores (1)

Selon Haïm Korsia « C'est par la faille que jaillit la lumière ». Cette phrase fut prononcée par, Haïm Korsia, grand rabbin de France, au cours d’une émission de grande écoute, qui énumérait les innombrables épreuves que la France traverse en cette période de...

Sauver la beauté du monde

Enthousiasme de la beauté. Enthousiasme de la vie

Enthousiasme de la beauté. Enthousiasme de la vie

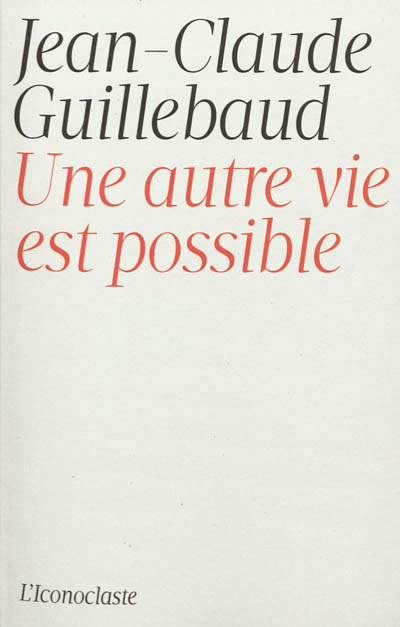

Un nouveau livre de Jean-Claude Guillebaud

« Sauver la bonté du monde » (1), c’est le titre d’un nouveau livre de Jean-Claude Guillebaud. Nous savons aujourd’hui combien la nature et l’humanité sont conjointement menacées par les désordres engendrés par les excès humains. Le milieu urbain s’est éloigné de la nature. Les équilibres naturels sont déréglés.

La course pour la terre

Le réchauffement climatique induit aujourd’hui une conscience de l’urgence de la réduction du CO2, dans l’atmosphère c’est à dire une transformation de tout ce qui engendre cette émission, un changement technique, économique et social. De fait, nous prenons conscience que l’écosystème de la vie, notre « planète bleue », sont en en danger. Les données scientifiques se pressent pour nous dire ce danger. Des mobilisations citoyennes se mettent en route.

Comment dimension écologique et égalité hommes-femmes vont de pair et appellent une nouvelle vision théologique

Une approche de Jürgen Moltmann

Une approche de Jürgen Moltmann

La crise actuelle va de pair avec une crise sociale et écologique. De fait, on prend conscience qu’elle révèle l’inadéquation croissante d’un ordre établi de longue date. C’est un changement de civilisation qui s’annonce et se dessine. L’ordre patriarcal ancien est en train de s’affaisser. Or, au cours des derniers siècles, cet ordre avait privilégié un modèle mécanique autour de la fabrication des biens. Aujourd’hui, on prend conscience que ce monde allait de pair avec la conception d’un Dieu éminemment transcendant et dominant. Très tôt, dans les années 1980, Jürgen Moltmann, à travers un livre : « Dieu dans la création »

Animer une émission de radio

« Paroles d’écriture » de Michel Bernard

Michel Bernard, anime une émission culturelle dans une radio locale: « Paroles d’écriture » sur la radio: « Agora Cote d’azur »

Nous lui avons posé quelques questions.

- En quoi consiste cette émission: « Paroles d’écriture »? Quelle est en est la finalité?

Cette émission, que j’ai conçue en 2011, et qui a été acceptée immédiatement par Agora Côte d’Azur, est centrée sur les livres et leur auteur. Je dirai, pour être précis, d’abord sur l’auteur, et ensuite sur le livre. La finalité est de donner le désir de lire et de découvrir des auteurs. Je pense qu’au delà le livre, il y a un être humain qui, mieux connu, provoquera le désir de lire ce qu’il écrit.

L’intelligence collective

Une inspiration motrice pour l’avènement d’une société post- capitaliste.

Une inspiration motrice pour l’avènement d’une société post- capitaliste.

Un processus en développement selon Jean Staune

Avec le changement des modes de communication suscités par le développement d’internet, nous entrons dans une mutation de la société et de l’économie. Les conséquences se manifestent dans tous les domaines. Ainsi, à travers internet, les intelligences humaines sont en situation de pouvoir converger. Au début de ce nouveau siècle, dans son livre : « World philosophie » (1), Pierre Lévy voit là le départ d’une intelligence collective. Quelques années plus tard, en 2004, aux Etats-Unis, paraît un livre de James Surowieki : « The wisdom of crowds » (2), traduit par la suite sous le titre : «La sagesse des foules » (3).

Pour des oasis de fraternité

Pourquoi la fraternité ?

Pourquoi la fraternité ?

Selon Edgar Morin

Edgar Morin vient de publier un petit livre : « La fraternité. Pourquoi ? » (1). C’est une alerte. C’est un appel. C’est, en quelque sorte, un manifeste. Et ce manifeste nous est adressé par un des plus grands penseurs de notre époque (2). Au fil des années, Edgar Morin ne nous rapporte pas seulement une vie militante et créative, mais, sociologue et philosophe, il est également un immense penseur, un penseur encyclopédique, un penseur pionnier, auteur d’une série de livres intitulée : « La Méthode » : apprendre à envisager la globalité et à reconnaître la complexité.

L’imprimante 3D

Vers un nouveau paysage industriel, économique, social

Peter est ingénieur dans une entreprise de haute technologie.

« En recherche d’un nouveau champ d’activité pour son entreprise, il a été amené à travailler sur une innovation en rupture : l’imprimante 3D ». En répondant à nos questions, il nous ouvre un horizon : l’apparition d’un nouveau paysage industriel, économique et social.

Jean Jaurès : mystique et politique d’un combattant républicain, selon Eric Vinson et Sophie Viguier-Vinson

Une vision spirituelle, dans et pour le monde

Une vision spirituelle, dans et pour le monde

A certains moments dans l’histoire, de grandes personnalités émergent. Elles portent une cause et vivent un idéal. Ce fut le cas de Mandela et de Gandhi (1). En France, ce fut le cas de Jean Jaurès. Eric Vinson et Sophie Viguier-Vinson ont écrit à leur sujet. Et nous revenons ici sur un de leurs livres : « Jaurès le prophète. Mystique et politique d’un combattant républicain » (2). « Tout le monde croit connaître Jean Jaurès, icône républicaine qui demeure encore dans les mémoires, cent ans après sa mort (en 1914), le père du socialisme français, le fondateur de « l’Humanité », l’historien de la Révolution Française, l’inlassable combattant dreyfusard, le champion parlementaire de la séparation des Eglises et de l’Etat, le pacifiste assassiné à la veille de la Grande Guerre (3). Mais d’où lui venait ce souffle qui l’habitait, quel était le fondement de son élan humaniste et en quoi croyait-il ?

Partager les solutions. Propager les innovations. C’est changer le monde

Entretien entre Christian de Boisredon et Pierre Chevelle

Entretien entre Christian de Boisredon et Pierre Chevelle

Comme l’écrit Jürgen Moltmann, un théologien de l’espérance, « Pour agir, nous avons besoin de croire que notre action peut s’exercer avec profit. Nous devenons actifs pour autant que nous puisions entrevoir des possibilités futures. Nous entreprenons ce que nous pensons être possible » (1). Ainsi, nous pouvons nous demander quelles sont les incidences de l’information qui nous parvient constamment à travers les médias. Si l’accent est mis sur les mauvaises nouvelles, jugées plus spectaculaires, si le ton se fait constamment critique, il en résulte un pessimisme qui entraine le repli et la démobilisation . Si, au contraire, à travers l’analyse des évènements, l’énoncé des problèmes et des menaces s’accompagne d’une recherche de voies nouvelles et de la mise en évidence des initiatives et des innovations déjà en cours pour faire face, alors une mobilisation pourra s’opérer.

Vois la beauté en moi ! Un appel à entendre

Marshall Rosenberg et la communication non violente

Une nouvelle approche de la relation se développe et se répand aujourd’hui dans un mouvement intitulé : Communication non violente (CNV). Cette approche est apparue aux Etats-Unis à partir des années 1960 sous l’impulsion de Marshall Rosenberg . Marshall Rosenberg a grandi dans une famille juive très unie en contraste avec le climat de violence raciste qui sévissait à l’époque et dont il a beaucoup souffert. Dans son parcours d’étude et de recherche en psychologie, il trouve inspiration chez Carl Rogers, un psychologue américain innovant qui met l’accent sur une approche centrée sur la personne. Dans sa découverte de la non violence, il s’inspire de l’exemple de Gandhi. Aujourd’hui, en France, la communication non violente commence à pénétrer dans de nombreux secteurs d’activité où la relation a un rôle majeur. La pensée de Marshall Rosenberg est relayée par des personnalités comme Thomas d’Ansembourg (1), bien apprécié sur ce blog.

Vers une économie symbiotique

Avec Isabelle Delannoy

Face à la crise, l’économie symbiotique, c’est la convergence des solutions.

Symbiose est un mot inventé à la fin du XIXè siècle et qui signifie : vivre ensemble. « Il décrit l’association étroite et pérenne entre deux organismes différents qui trouvent, dans leurs différences, leurs complémentarité. La croissance de l’un permet la croissance de l’autre et réciproquement » (p 52). En proposant le terme d’économie symbiotique, Isabelle Delannoy a écrit un livre (1) sur ce thème dans lequel elle ouvre un avenir à partir de la mise en évidence de la complémentarité d’approches innovantes qui sont déjà à l’œuvre aujourd’hui. « La vraie révolution que l’on a apporté avec l’économie symbiotique, c’est de faire croiser trois sphères : la matière avec la sphère de l’économie circulaire, la sociosphère avec l’économie collaborative, l’ingénierie écologique et l’utilisation des écosystèmes du vivant, pour qu’on puisse restaurer nos écosystèmes naturels et ne plus rester dans la logique extractive » (Laura Wynne) (2).

Symbiose est un mot inventé à la fin du XIXè siècle et qui signifie : vivre ensemble. « Il décrit l’association étroite et pérenne entre deux organismes différents qui trouvent, dans leurs différences, leurs complémentarité. La croissance de l’un permet la croissance de l’autre et réciproquement » (p 52). En proposant le terme d’économie symbiotique, Isabelle Delannoy a écrit un livre (1) sur ce thème dans lequel elle ouvre un avenir à partir de la mise en évidence de la complémentarité d’approches innovantes qui sont déjà à l’œuvre aujourd’hui. « La vraie révolution que l’on a apporté avec l’économie symbiotique, c’est de faire croiser trois sphères : la matière avec la sphère de l’économie circulaire, la sociosphère avec l’économie collaborative, l’ingénierie écologique et l’utilisation des écosystèmes du vivant, pour qu’on puisse restaurer nos écosystèmes naturels et ne plus rester dans la logique extractive » (Laura Wynne) (2).

A la recherche d’un travail qui a du sens

Cette chronique de Gabriel Monet (1) met en évidence un changement profond dans les mentalités. Dans la recherche du travail, les jeunes mettent de plus en plus en priorité un accomplissement personnel et une participation à ce qui contribue au bien commun.

Cette chronique de Gabriel Monet (1) met en évidence un changement profond dans les mentalités. Dans la recherche du travail, les jeunes mettent de plus en plus en priorité un accomplissement personnel et une participation à ce qui contribue au bien commun.

Une société si vivante

La France en mouvement, selon Jean Viard

Une société si vivante ! Cette parole nous interroge et nous interpelle. De quoi s’agit-il ? De quoi parle-t-on ? Sommes-nous exempts de tout immobilisme pour nous dire : « Et bien, oui, cette société est bien la nôtre ». La vie n’est pas toujours facile, mais, c’est sûr, notre société est bien en mouvement. « Une société si vivante » (1), c’est le titre d’un livre que vient de publier Jean Viard, ce sociologue dont nous avons tant appris dans ses livres précédents et notamment : « Le moment est venu de penser à l’avenir » (2).

Une société si vivante ! Cette parole nous interroge et nous interpelle. De quoi s’agit-il ? De quoi parle-t-on ? Sommes-nous exempts de tout immobilisme pour nous dire : « Et bien, oui, cette société est bien la nôtre ». La vie n’est pas toujours facile, mais, c’est sûr, notre société est bien en mouvement. « Une société si vivante » (1), c’est le titre d’un livre que vient de publier Jean Viard, ce sociologue dont nous avons tant appris dans ses livres précédents et notamment : « Le moment est venu de penser à l’avenir » (2).

Car Jean Viard sait nous présenter la société française telle qu’elle apparait aujourd’hui dans toute sa nouveauté, les lignes de force qui la traversent et aussi les situations de crise, une nouvelle carte de France, des grandes métropoles à la France des anciennes provinces, des villages et des petites villes.

Le secret d’une résistance non-violente efficace

Gagner la paix et obtenir justice à travers la non violence

A travers le monde, nous voyons les ravages engendrés par les guerres. La violence répond à la violence. De grandes souffrances en résultent. Est-il possible d’échapper à cet engrenage ?

Jamila Raqib peut nous apporter une réponse à cette question. En effet, non seulement travaille-t-elle depuis treize ans à développer des stratégies et des pratiques d’action non violente dans des organismes comme Albert Einstein Institution ou le Center for International Studies au Massachusetts Institute of Technology (1), mais elle a elle-même vécu l’expérience d’une situation de guerre et de violence. Ainsi, pouvons-nous entendre son témoignage et son enseignement dans une vidéo de Ted Talks Live (2).

Puissance du dialogue

Si nous avons conscience que la relation est au cœur du monde, au cœur de notre société et que c’est ainsi que tout se tient, alors c’est dire l’importance de la qualité de cette relation, l’importance d’un dialogue constructif. Chaque semaine, Gabriel Monet, nous offre un commentaire sur l’actualité . A partir d’une information particulièrement bien choisie et étudiée, il nous apporte une réflexion de fond sur une question concernant notre manière de vivre en société. « Alors que l’information nous arrive de toutes parts, chercher du sens dans ce qui se trame, se vit, se joue autour de nous, est essentiel. Il est utile de discerner les marqueurs d’une société en mouvement, de s’enthousiasmer ou de s’offusquer, de se laisser interpeller par des initiatives constructives ou de critiquer des attitudes discutables » (1).

Si nous avons conscience que la relation est au cœur du monde, au cœur de notre société et que c’est ainsi que tout se tient, alors c’est dire l’importance de la qualité de cette relation, l’importance d’un dialogue constructif. Chaque semaine, Gabriel Monet, nous offre un commentaire sur l’actualité . A partir d’une information particulièrement bien choisie et étudiée, il nous apporte une réflexion de fond sur une question concernant notre manière de vivre en société. « Alors que l’information nous arrive de toutes parts, chercher du sens dans ce qui se trame, se vit, se joue autour de nous, est essentiel. Il est utile de discerner les marqueurs d’une société en mouvement, de s’enthousiasmer ou de s’offusquer, de se laisser interpeller par des initiatives constructives ou de critiquer des attitudes discutables » (1).

Hymne à la liberté

Confronté à toutes les formes de domination et d’oppression qui existent aujourd’hui dans le monde, nous pouvons considérer ces réalités et ces menaces dans un mouvement ou nous pressentons qu’un nouveau monde est néanmoins en train d’apparaître et finira par l’emporter. Et déjà, en bien des lieux et en bien des moments, liberté et fraternité ont remporté la victoire. Nous pouvons envisager cette évolution dans un regard animé par l’espérance. Si à Pâques, on se remémore la résurrection de Jésus, de fait cette résurrection est aussi le point de départ d’un mouvement en cours ou, en Christ, un nouveau monde est en train de grandir et germe un univers où Dieu sera tout en tous (1). « Voici que je fais toutes choses nouvelles » ( Ap. 21.5).

Alexandre Gérard : chef d’entreprise, pionnier d’une « entreprise libérée »

Le travail est bien une composante majeure de notre vie. Ainsi, les conditions dans lequel il s’effectue, influent sur notre état d’âme, sur toute notre existence. En héritage des siècles passés, le travail est souvent ressenti comme une charge et, au sein de la majorité des entreprises, il est généralement vécu dans un encadrement hiérarchique. Cependant, dans la culture actuelle où les employés, particulièrement les jeunes générations (1) désirent communiquer et s’exprimer et sont en quête de sens, le système hiérarchique paraît de plus en plus inapproprié et en porte à faux. Face à ce malaise, des entreprises pionnières apparaissent et s’organisent en terme de collaboration.

Non-violence : une démarche spirituelle et politique

Mandela et Gandhi, acteurs de libération et de réconciliation

Selon Eric et Sophie Vinson

Vaincre une oppression à travers une action non-violente, est-ce possible ? Comment une telle lutte peut-elle l’emporter face à un grand pouvoir ? Lorsqu’on visite l’histoire du XXé siècle, on y rencontre de grands malheurs, mais aussi de grands mouvements de libération, qui ont remporté la victoire sans recourir à la violence. De grandes figures jalonnent ce parcours : Gandhi, Mandela, Martin Luther King (1). Sur un registre plus discret, d’autres mouvements ont œuvré pour la paix et la réconciliation à travers des rencontres bienveillantes.

Vaincre une oppression à travers une action non-violente, est-ce possible ? Comment une telle lutte peut-elle l’emporter face à un grand pouvoir ? Lorsqu’on visite l’histoire du XXé siècle, on y rencontre de grands malheurs, mais aussi de grands mouvements de libération, qui ont remporté la victoire sans recourir à la violence. De grandes figures jalonnent ce parcours : Gandhi, Mandela, Martin Luther King (1). Sur un registre plus discret, d’autres mouvements ont œuvré pour la paix et la réconciliation à travers des rencontres bienveillantes.

Face à la violence, l’entraide, puissance de vie dans la nature et dans l’humanité

L’entraide, l’autre loi de la Jungle, par Pablo Servigne et Gauthier Chapelle

Comment nous représentons-nous le monde ? Comme un champ de bataille où les plus forts éliminent les plus faibles, ou bien, au contraire, comme un espace où l’entraide et la collaboration peuvent s’affirmer. Certes, la réalité est plus complexe. Elle est parcourue par des contradictions. Cependant, notre conception du monde a une influence directe sur notre manière d’y vivre et d’y agir. Si notre vision de monde et de la société est sombre et ne laisse pas de place à l’espoir, alors le pessimisme entrainera le repli sur soi et la démobilisation. Au contraire, si nous voyons dans ce monde une place pour le bien et le beau, alors nous pourrons chercher à l’accroitre et à participer à une œuvre d’amélioration et de transformation positive

Comment nous représentons-nous le monde ? Comme un champ de bataille où les plus forts éliminent les plus faibles, ou bien, au contraire, comme un espace où l’entraide et la collaboration peuvent s’affirmer. Certes, la réalité est plus complexe. Elle est parcourue par des contradictions. Cependant, notre conception du monde a une influence directe sur notre manière d’y vivre et d’y agir. Si notre vision de monde et de la société est sombre et ne laisse pas de place à l’espoir, alors le pessimisme entrainera le repli sur soi et la démobilisation. Au contraire, si nous voyons dans ce monde une place pour le bien et le beau, alors nous pourrons chercher à l’accroitre et à participer à une œuvre d’amélioration et de transformation positive

Quand l’arrivée d’un oiseau annonce une vie nouvelle pour les terrils

Changer de regard pour redonner de l’avenir.

Il y eu des années d’activité, de vie intense, et puis, tout s’est effondré. C’est le marasme. Ce peut être une situation individuelle ou collective. Et bien souvent, les deux à la fois. C’est l’impasse. On se résigne. On s’installe ou bien tout continue à se dégrader. Où aller ? Comment rebondir ?

Mais pour aller de l’avant, on a besoin de changer de regard. C’est une nouvelle manière de voir. C’est pouvoir apercevoir les signes d’un renouveau, des pistes qui apparaissent et jalonnent les nouvelles orientations. Jean-François Caron nous raconte l’histoire du renouveau du pays minier dans le Pas de Calais. Il en est un des principaux acteurs. Cette histoire est émouvante parce qu’elle nous parle d’un peuple courageux qui, à l’arrêt des houillères, avait perdu sa raison de vivre. Cette histoire est exemplaire parce qu’elle nous montre qu’un nouvel espoir peut grandir et un nouvel horizon apparaître. Ici, la mutation écologique est le moteur de la grande mutation à laquelle nous assistons. Dans cette intervention à TED x Vaugirard Road (1), Jean-François Caron nous raconte cette histoire

« Prayer of the mothers » : un chant mobilisateur de Yael Deckelbaum pour la marche des femmes juives et arabes unies pour la paix.

Dans le contexte de la violence qui sévit entre israéliens et palestiniens, exacerbée par l’appareil répressif d’Israël, un mouvement s’est levé pour proclamer un esprit de paix. Ce mouvement : « Women wage peace » (Les femmes font campagne pour la paix) est apparu en 2014 à l’occasion du conflit armé à Gaza. Il a pris son essor et a réalisé en 2016 une marche pacifique qui s’est imposée par sa dynamique et sa visibilité.

Le 4 octobre 2016, ce mouvement pour la paix a commencé une marche de l’espérance qui a duré deux semaines. Pendant ces deux semaines, des milliers de femmes juives et arabes israéliennes ont marché du nord d’Israël vers Jérusalem, en réclamant un accord de paix Israël-Palestine qui serait respectueux, non violent et accepté par les deux parties.

Plus proches sur facebook. Plus solidaires dans le monde

Une orientation nouvelle pour facebook

A une époque où une mutation technologique interfère avec l’évolution économique, dans un cours parsemé de troubles qui suscite une inquiétude sociale et un malaise politique, la nécessité de faire face engendre le besoin d’échapper à l’isolement et de participer à une dimension communautaire.

Ce besoin a été diagnostiqué par Thomas Friedman, un expert américain, qui, dans son livre : « Thank you for being late » (1), nous appelle à prendre le temps de la réflexion face au phénomène de l’accélération généralisée des techniques de communication et aux effets induits qui bouleversent notre manière de travailler et, plus généralement, notre manière de vivre. Thomas Friedman nous dit combien dans cette situation mouvementée, nous avons besoin d’une force spirituelle et d’un enracinement social.

Génération Y : une nouvelle vague pour une nouvelle manière de vivre

Au cours des dernières décennies, on a pu observer dans chaque génération, des styles différents se marquant dans les aspirations, les représentations, les comportements. S’il y a bien un mouvement dans la durée où se marque une orientation globale, il y a une dominante particulière dans chaque génération. Et certaines d’entre elles, comme la génération qui a participé aux évènements de la fin des années 1960, à travers le moment de 1968, est perçue comme une génération innovante par les sociologues et les historiens (1). Dans la perspective des mutations en cours dans nos sociétés (2), le mouvement se poursuit.

Notre responsabilité pour le monde

Barack Obama au Kirchentag

25 mai 2017

Sa présidence achevée, Barack Obama poursuit son engagement politique sous une autre forme. Ainsi, le 25 mai 2017, a-t-il répondu à l’invitation du Kirchentag, un grand rassemblement socio-religieux et socio-culturel organisé, tous les deux ans, à l’instigation de l’Eglise protestante allemande (1), cette année en rapport avec le 500 ème anniversaire du commencement de la Réforme sous l’impulsion de Martin Luther.

Empathie et bienveillance. Révolution ou effet de mode ?

La montée de l’empathie.

Empathie est un terme de plus en plus fréquemment employé. Sciences Humaines, dans son numéro de juin 2017, nous offre un dossier sur l’empathie (1).

Empathie est un terme de plus en plus fréquemment employé. Sciences Humaines, dans son numéro de juin 2017, nous offre un dossier sur l’empathie (1).

« L’empathie est une notion désignant la compréhension des sentiments et des émotions d’un autre individu, voire, dans un sens plus général de ses états non émotionnels, de ses croyances. En langage courant, ce phénomène est souvent rendu par l’expression : « se mettre à la place de l’autre ». Cette compréhension se traduit par un décentrement, et peut mener à des actions liées à la survie du sujet visé par l’empathie

Pourquoi et comment innover face au changement accéléré du monde

Prendre le temps de la réflexion avec Thomas Friedman