Un usage de facebook

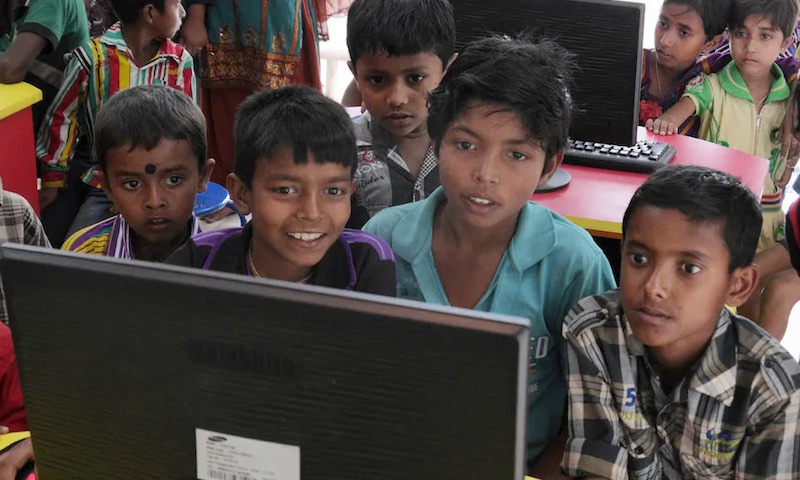

L’usage d‘internet a transformé entièrement notre genre de vie dans la plupart de secteurs de notre activité du travail et de commerce à l’information aux loisirs. On pourrait énumérer les cas où il s’est révélé ou se révèle indispensable. Cependant, on peut sans doute se demander s’il n’y a pas là aussi un revers de la médaille. Effectivement, on redoute aujourd’hui la dépendance que l’usage d’internet peut susciter jusqu’à un effet d’addiction. C’est la crainte exprimée par Sophie Lavault, docteure en neurosciences et psychologie clinique. « L’hyper connectivité nous procure tant de shoots de dopamine qu’elle nous coupe du lien authentique avec nous-mêmes et avec les autres ; sous l’emprise de nos écrans, nous ne prenons plus le temps de ressentir, ni d’observer. Déconnectés de notre propre corps, nous le sommes de notre environnement naturel au point de détruire plutôt que de préserver ». Aussi a-t-elle écrit un livre qui engage à « revenir à soi » (1). De même, si on peut reconnaitre, pour une part, dans la montée des réseaux sociaux , une extension des liens sociaux et une émergence de conscience commune, on peut également redouter y voir apparaitre la formation de clans, une agressivité mimétique, une violence numérique, une manipulation de l’information. Nous sommes interpellés.

On connait aujourd’hui l’extension et la répartition des réseaux sociaux dans le monde. Si Facebook est le réseau social le plus fréquenté dans le monde avec près de 3000 milliards d’utilisateurs actifs mensuels en 2023, en France, il totalise 40 millions d’utilisateurs actifs mensuels. Si il est en perte de vitesse parmi les plus jeunes, passant au cinquième rang des réseaux fréquentés chez les 18-24 ans, il continue une légère progression chez les plus âgés (2).

Dans ce grand nombre d’usagers, chacun est singulier dans sa fréquentation. Comme les interpellations vis-à-vis de l’utilisation d’internet s’adresse à tous, chacun peut également y apporter une réponse personnelle. Nous nous sommes interrogés sur notre propre usage de Facebook.

Contexte de notre présence sur Facebook

Facebook se présente ainsi : « Facebook est un réseau social grand public. Il permet à ses utilisateurs de rester en contact avec leurs amis, familles, connaissances, en interagissant grâce à des publication, des commentaires, des likes, de participer à des groupes en fonction de leurs intérêts ». Nous sommes entrés sur Facebook, il y a une douzaine d’années, engagé dans une recherche personnelle se traduisant par une écriture pour un blog : « Vivre et espérer », et, à l’époque, la mise en valeur de l’œuvre du théologien ; Jürgen Moltmann dans un autre blog : « L’Esprit qui donne la vie ». Parallèlement, depuis des années, nous participions au site de Témoins, association chrétienne interconfessionnelle. En entrant dans Facebook, nous souhaitions y trouver, pour une part, un espace de dialogue. Dans une condition de veuvage, pouvoir élargir mon éventail de relations était également un souhait. Cependant, je ressentis très tôt ma particularité d’arrivant relativement isolé. De nombreux participants fréquentaient Facebook avec un réseau bien constitué, y partageant les apports de leurs loisirs, notamment de leurs vacances, parfois des réflexions ou des émotions. J’en étais un spectateur bienveillant et reconnaissant pour la vie bonne qui s’y exprimait. Progressivement, je découvris la vie des uns et des autres et à travers les « j’aime », une attention plus ou moins mutuelle put s’instaurer. A travers les demandes, le public s‘élargit puisqu’il compte aujourd’hui 530 amis. On doit dire ici également que mon savoir-faire dans l’usage de Facebook est limité. Par exemple, je ne recours pas à la messagerie : Messenger.

Aujourd’hui, depuis quatre ans, relégué dans un Ehpad, à la suite d’un covid, puis de l’épidémie et de l’impossibilité de retrouver mon genre de vie initial, mon isolement s’est accru. Mais Facebook s’avère alors véritablement secourable par l’accès ouvert sur la nature et sur l’art par de magnifiques photos et par une ambiance bienveillante. Et il continue à être une source d’information très efficace où je puise abondamment tant pour mes choix de livres que pour ma participation à Témoins. A plusieurs reprises, j’ai relaté sur ce blog, mon usage de Facebook (3). Ce furent des étapes dans l’expression de mon ressenti. Je réitère ici avec un peu plus de recul.

Une ouverture à la beauté

Comment est-ce que je perçois les principaux apports de mon fil Facebook?

Un des apports majeurs, c’est une ouverture à la beauté au moins sous un double aspect : la beauté de la nature et la beauté des œuvres d’art. Nombreux sont les ami(e)s qui partagent des photos de paysage, aujourd’hui entre autres, L P , JM T , F S , N H , L P…Plus largement, ce sont des photos de nature, comme des fleurs. Je pense actuellement à de superbes photos de montagne. On peut admirer aussi des photos d’un auteur de livres publiant de sublimes photos de paysages méridionaux, de la Drome notamment, D Massivement, les organismes de tourisme de toutes les régions de France diffusent de magnifiques photos de paysage. Je revisite ainsi un pays que j’ai aimé et admiré: le golfe du Morbihan. Cependant circulent aussi de nombreuses peintures de paysage. J’ai découvert ainsi le grand nombre et la variété des peintures de Claude Monet, ébloui par l’expression de son ressenti, une beauté toujours actuelle. Mais la proposition est variée et je trouve des perles dans les multiples expressions actuelles de l’art naïf. Certains nous font connaitre des peintures peu connues d’autres pays européens ( P S)

Expressions de vie

Le philosophe et sociologue, Charles Taylor, nous a montré comment nous sommes entrés dans un âge de l’authenticité (4). « Les historiens et sociologues s’accordent pour reconnaitre un tournant majeur dans la vie sociale et culturelle des pays occidentaux dans les année 60…L’individualisme s’est désormais déplacé sur un axe nouveau sans abandonner les anciens pour autant. En plus de l’individualisme moral/spirituel et instrumental se répand désormais un individualisme « expressif ». Cette expressivité, cette expression de soi est très présente sur Facebook. Certes, elle prend des formes différentes. Certains sont discrets, d’autres expriment leurs états d’âme. Cependant, communiquer sur Facebook, c’est évidemment exprimer ce qui vous tient à cœur sur différents registres. Mais cette expression est tournée vers le partage. Pour certains, cette expressivité se manifeste dans une manifestation de leur vie personnelle. Ainsi, une « amie » anglaise J E , partage non seulement de belles contributions picturales, mais elle nous associe à sa vie quotidienne et à son histoire familiale. Sensible au visage de l’humain, elle aime partager des photos de ceux qui l’entourent. D’autres expressions sont plus discrètes. Ainsi, MF R nous fait découvrir la beauté dans sa campagne, mais exprime aussi sa vision de la vie. Et P S ne nous entretient pas seulement de la vie de sa province, mais il participe à un site protestant et, de temps à autres, laisse transparaitre ses opinions politiques.

Propositions spirituelles et religieuses

La part des relations chrétiennes, catholiques et protestantes ou autres, est ici importante au point où il est difficile de toutes les mentionner. Il y a donc des commentaires journaliers d’évangile ( J T et M CT), de nombreux commentaires bibliques (Reg P, Prot B, L P), des messages d’ouverture chrétienne (C C M J) des textes engagés concernant la vie des églises ( R P, C P, A S, Conf bapt, , H L… ) Bien sûr, il se trouve des réflexions théologiques ( Transcend , P L , J C, DF) de libres expressions (M M, J C S, MH M C, H RG ), des témoignages d’acteurs engagés ( R G , B C) On peut ajourer à ce groupe des acteurs spirituels comme Hum N et ses interviews en vidéo, D GQ et ses dialogues en quête spirituelle ou encore JP O.. On ajoutera ce qui tient aux relations entre psychologie et spiritualité. La poésie est également très présente, notamment dans écrits de Christian Bobin et de Jean Lavoué. Ajoutons à cette énumération très vaste et qui parait fastidieuse en l’absence des noms et des contenus, l’apport de B C qui se manifeste en terme d’un flux de vidéos et de textes qui concernent à la fois le religieux et le politique . L’offre est conséquente et, dans cet ensemble, des affinités peuvent s’établir. De temps à autre, une lueur vient nous éveiller De plus, nous pouvons recueillir là nombre d’informations pour le site de Témoins

Vie sociale, économique et politique

La vie sociale, économique et politique apparait à travers la contribution de quelques ami(e)s et quelques publicités d’organisme. Sur notre fil, ce secteur a une place seconde. Parmi les thèmes abordés, l’écologie occupe une place majeure. Les grands évènements se répercutent très vite, notamment l’information concernant les décès de grandes personnalités. Il me semble que les questions politiques se manifestent très différemment selon les périodes. Actuellement, leur présence ne me parait pas à la mesure des enjeux. Notons à nouveau la richesse du flux de vidéos et de textes communiqués par B C. C‘est un apport précieux.

Les vidéos

Facebook comporte également une rubrique vidéos, mais celles-ci ne sont pas choisies par des « ami(e)s. Elles sont très variées quant à leurs origines et à leurs sujets. Ainsi elles concernent-elles la vie des animaux, les relations humaines, la psychologie, la philosophie, les sciences, le message chrétien dans ses différentes formes, voire un message musulman. La tonalité induit fréquemment des sentiments positifs : les vidéos de Thomas d’Ansembourg se proposent de nous aider à comprendre notre manière de vivre en relation., les courts interviews réalisées par Human Nadj auprès de personnes témoignent d’un humanisme psychologique et spirituel dans une sphère où la culture musulmane est bien représentées, des vidéos nous montrent une entraide chez des humains ou des animaux, la présentations d’initiatives humaine innovantes (Brut), des messages chrétiens de différents origine, notamment d’origine africaine entre autres l’Église méthodiste de Cote d’Ivoire, le récit d’expériences spirituelles, des messages qui nous apportent des visions nouvelle sur la conscience, la santé, l’histoire africaine.. C’est un espace de découverte. En ce moment, pourtant crucial, cette rubrique manifeste une grande discrétion sur le plan politique

Diversité

Notre description est incomplète . En présentant notre fil, nous avons choisi d’énoncer les noms par des initiales par discrétion et dans l’impossibilité d’une exhaustivité. Il y a des thèmes présents de temps en temps sur notre fil, notamment à travers des publicités d’organisme, comme la santé par exemple.

Facebook comme cadeau

A l’heure où les critiques se multiplient contre les réseaux comme propagateur de fausses nouvelles ou porteur de ségrégation sociale, notre expérience personnelle nous permet de mettre en évidence la diversité des situations

Il y a bien un premier enseignement qui apparait. Si le dispositif du réseau prédispose, l’usage personnel de chacun est déterminant.

Si Facebook encourage finalement une interaction positive à travers l’usage prédominant des « like », est-ce que nous-même, nous sentons-nous heureux de manifester abondamment notre attention, notre estime, notre sympathie. Tout en gardant une volonté de sincérité, j’ai choisi cette attitude, même si elle me semble peu payée de retour. A travers ce que les gens disent d’eux-mêmes et de leurs activités sur le fil Facebook, nous finissons par les connaitre pour une part. Et nous pouvons leur être reconnaissant, car, en s’exposant, ils nous accordent une part de confiance dans le partage de leurs joies et parfois de leurs inquiétudes et de leurs peines. Cela me fait penser au coq d’un livre d’enfant qui de son clocher, disant aux gens du village : « je t’ai vu ». Et bien à nous de faire le choix de la sympathie. Nous nous rappelons ici une pensée d’Antonio Spadaro dans son livre : « Quand la foi passe par le réseau ». Il nous appelle, dans un esprit de convivialité et de fraternité à faire évoluer le net d’un lieu de « connexion » à un lieu de « communion ». « La connexion en soi ne suffit pas à faire du Net un lieu de partage pleinement humain. Travailler en vue d’un tel partage est la tâche spécifique du chrétien » (5). Il y a la une exigence qui m’interpelle et qui m’invite à grandir spirituellement.

Cependant, il y a également dans l’offre de Facebook des propositions qui suscitent L’admiration, l’émerveillement, la « awe » (6) et, en conséquence, la reconnaissance, e la gratitude (7). Ce sont là deux réalités éminemment spirituelles et également bienfaisantes Certains paysages, certaines peintures nous paraissent admirables. Pour moi, cette admiration peut déboucher sur la louange et la reconnaissance. C’est la parole d’un psaume : « Que tes œuvres sont grandes, O Éternel. Et je chante avec allégresse l’ouvrage de tes mains » (Ps 92).

Cette offre est d’autant plus précieuse lorsqu’on vit dans un isolement relatif et qu’elle vient compenser des manques comme une accession difficile à la nature

On peut ajouter que Facebook permet aussi d’esquisser une forme de dialogue à travers des commentaires. C’est un germe de réflexion partagée

En manque

Certes, de nombreux messages appellent la réflexion. D’autres suggèrent une méditation. Mais, au total, sur notre fil, nous voyons peu de réflexions étayées, construites Nous y portons des extraits de textes des différentes rubriques de Vivre et espérer : histoires et projets de vie, expérience de vie et relation, culture et société, émergence écologique, vision et sens. Et nous abondons en même temps, notre page Facebook : Vivre et espérer. Dans ces textes, nous nous sommes donnés pour but d’apporter, de la manière la plus accessible possible, un éclairage qui puisse contribuer à rendre plus justes , plus pertinentes, nos représentations, en pensant que ces représentations ont ensuite des effets sur nos actes. Ainsi présentons-nous des livres français et étrangers qui s’appuient sur l’expérience de leurs auteurs, mais aussi sur des apports sociologiques, psychologiques, scientifiques, philosophiques et théologiques. Nous remercions les quelques-uns qui marquent leur appréciation de cet apport, souvent ou de temps à autre. Notre regret est que ces textes ne suscitent davantage d’attention dans un public qui, au total, apparait plutôt comme cultivé et spirituel. En regard, nous nous réjouissons de l’attention que certains portent aux photos de nature extraites de notre collection de photos flickr

Se remettre en question

Lorsque Sophie Lavault nous met en garde vis-à-vis de l’hyperconnectivité et, en conséquence un danger d’addiction et de déconnexion avec soi-même, lorsqu’on y réfléchit, c’est notre propre usage d’internet qui est mis en question. Je m’interroge sur mon usage de Facebook. Certes, dans ma condition, il m’apporte un lien essentiel avec la nature et avec la vie sociale. Il suscite des sentiments qui fondent la vie comme la sympathie, l’émerveillement, la gratitude. Le danger réside dans une consultation accélérée : passer d’un post à un autre sans prendre le temps suffisant pour le gouter. Il y a un risque de banalisation qui entrainerait un émoussement de notre émerveillement. ou de notre attention. Lorsque Saint-Exupéry écrit le « Petit Prince », il nous montre combien l’édification d’un lien requiert un apprivoisement lequel requiert du temps. Si nous passons trop rapidement d’une perle à une autre, il y a danger de banalisation. « Ralentir pour sentir », c’est l’expression qui sert d’identifiant à un « ami » de Facebook. Je me suis rendu compte combien il était bienfaisant de m’attarder sur une belle photo et de la contempler. La même attitude vaut pour notre attention aux moments de vie qui nous sont présentés sur Facebook et sur les sentiments qui y sont évoqués. Dans quelle mesure, ma louange ou ma prière sont-elles mobilisées ?

A deux reprises, sur ce blog, je me suis interrogé sur mon usage de Facebook (3) Sans doute, la perception de cet usage varie selon la condition du moment. Aujourd’hui, je mesure le cadeau qui m’est fait, et qui, quelles qu’en soient les limites, m’appelle à en faire un sage usage et à en prendre soin.

J H

- Sophie Lavault. Revenir à soi Comment le numérique nous déconnecte de nous-mêmes. Albin Michel. 2023

- Facebook : les chiffres essentiels : https://blog.digimind.com/fr/agences/facebook-chiffres-essentiels

- Mon expérience de Facebook 2017 https://vivreetesperer.com/mon-experience-de-facebook/ Facebook en question 2020 : https://vivreetesperer.com/facebook-en-question/

- L’âge de l’authenticité : https://www.temoins.com/lage-de-lauthenticite/

- Cyberespace et théologie : https://www.temoins.com/cyberespace-et-theologie/

- Ebloui par l’émerveillement : https://vivreetesperer.com/ebloui-par-lemerveillement/ Comment la manifestation de l’admiration et de l’émerveillement exprimées par le terme de « awe » peut transformer nos vies : https://vivreetesperer.com/comment-la-reconnaissance-et-la-manifestation-de-ladmiration-et-de-lemerveillement-exprimees-par-le-terme-awe-peut-transformer-nos-vies/

- La gratitude, un mouvement de vie : https://vivreetesperer.com/la-gratitude-un-mouvement-de-vie/

La vision du monde selon le Nouveau Testament

D’après N T Wright, exégète et théologien anglais

Au départ, dans les années 1970, N T Wright (1) est un exégète innovant qui prend en compte le milieu et la culture de l’époque où Jésus a vécu et où l’Évangile s’est propagé. Son parcours s’est poursuivi dans des fonctions pastorales. De 2003 à 2010, il est évêque anglican de Durham. N T Wright a écrit de nombreux livres. Il présente dans leur contexte les livres du Nouveau Testament pour le grand public. Théologien, il met l’accent sur le rôle majeur de Paul (2). Il proclame la réalité fondamentale de la résurrection. Il présente la foi chrétienne à un grand public dans une vision dynamique. Ainsi, dans un livre bien accueilli : « Surprised by Hope », Wright met en avant l’accent sur la Résurrection comme un fondement de l’espérance partagée par tous les chrétiens. Il critique la polarisation sur une conception du salut comme « aller au ciel quand vous mourrez ». Il s’élève contre la doctrine de « l’enlèvement de l’Église », prisée par certains milieux aux Etats-Unis.

Or, en 2019, NT Wright, avec Michaël F Bird vient de réaliser une grande œuvre, un livre de près de mille pages, une « introduction à l’histoire, à la littérature et à la théologie des premiers chrétiens » : « The New Testament and its world » (le Nouveau Testament et son monde » (3). Ce livre est « votre chemin de passage du XXIè siècle à l’ère de Jésus et des premiers chrétiens ». Il « replace le Nouveau Testament et le premier christianisme dans son contexte original ». « Rassemblant plusieurs décennies de la recherche innovante de NT Wright, cet ouvrage présente les livres du Nouveau Testament comme un phénomène historique, littéraire et social localisé dans le monde du judaïsme du Second Temple au milieu de l’univers politique et culturel gréco-romain et à l’intérieur du premier christianisme ». (Page de couverture). Un commentateur peut écrire : « « La grande et hardie interprétation du Nouveau Testament construite par NT Wright parait ici dans un volume accessible ». Cet ouvrage est donc destiné à nous permettre de lire intelligemment le Nouveau Testament, mais son auteur NT Wright désire également que cette lecture compte pour nous aujourd’hui : « Making the New Testament matter for today » (p 878). Ainsi, le dernier chapitre s’intitule : « Bringing it all together ». En quoi tout ceci nous concerne et importe pour nous ? Nous débouchons ici sur une vision du monde.

Rendre le Nouveau Testament pertinent pour aujourd’hui

« Naturellement, le Nouveau Testament porte une foi à confesser ». Cependant, « la vérité dont parle le Nouveau Testament est toujours profondément personnelle. C’est une personne, Jésus, le Messie d’Israël et le Seigneur du monde, Celui dans lequel la vérité de Dieu est incarnée et son projet accompli. En dernière analyse, la vérité biblique n’est pas une série de propositions à mettre dans leur ordre logique. C’est une l’histoire, une histoire qui culmine dans le Messie d’Israël, Jésus, et trouve son issue ultime dans la nouvelle création finale » (p 879). NT Wright situe le Nouveau Testament par rapport à l’Ancien. Les citations de ce dernier ne sont pas tant un mode de preuve. « Les premiers chrétiens se virent eux-mêmes comme s’inscrivant dans des récits de création, l’exil d’Israël et l’espoir d’un nouvel exode dans le récit de l’évangile de l’église »… Ainsi, « Abraham s’inscrit dans une grande histoire, celle d’Israël de telle manière qu’Abraham est le point de départ de l’opération divine de sauvetage, le Messie étant la conclusion dramatique et inattendue en charge de mettre le tout en pratique. La communauté croyante est le peuple à la dimension du monde sous la conduite de l’Esprit ». L’auteur s’interroge sur les résistances de certains vis-à-vis de ce narratif, soit qu’il leur apparaisse comme réduisant la grâce à un simple surplus d’un progrès historique immanent, soit qu’il soit confondu avec une pensée Hégélienne. Mais « quand nous saisissons le monde de la pensée et particulièrement le monde narratif du Second Temple, des juifs, tels que Paul, Pierre et Jean…. nous voyons comment, pour eux, la bonne nouvelle de Jésus le Messie, crucifié et ressuscité faisait sens dans ce monde. Leurs allusions à Adam, Abraham et Israël n’étaient pas des preuves auxquelles ils faisaient appel. Ils savaient plutôt qu’ils puisaient dans une histoire singulière, linéaire. Par exemple, Abraham était perçu comme le commencement de la réponse divine à Adam nécessitant une pleine réponse dans l’accomplissement ultérieur du Messie. De surcroit, il y a une étroite connexion entre Abraham et la maison de David »… « il y a le sens qu’Esaïe 40-55 est maintenant devenu vrai en Jésus et est maintenant en train de devenir vrai dans l’église conduite par l’Esprit. L’œuvre du « serviteur » a accompli le projet divin de mettre fin au long exil d’Israël et de restaurer la création elle-même ». NT Wright met en évidence les oublis qui ont longtemps affecté l’exégèse occidentale et engendré une perte de sens : on avait perdu de vue que « le projet de Dieu à travers Abraham était de sauver la race humaine » et que, pour ce sauvetage, Dieu travaillait à l’intérieur de la création à travers ses « porteurs d’image (« image-bearers ») si bien que sauver les humains du péché et de la mort n’était pas accompli pour leurs seuls bénéfices, mais, de telle manière qu’à travers des humains renouvelés, Dieu sauve la création elle-même ». A la suite des exils d’Israël et des souffrances engendrées, le nouvel exode est le sauvetage d’Israël – dans la personne du Messie qui a vaincu la puissance des ténèbres et est ressuscité des morts – et, avec cela, le sauvetage de la race humaine dans son ensemble » (p 880).

Quelle vision du monde ?

« La théologie chrétienne est une théologie narrative (storied theology). Elle parle d’un grand narratif au sujet de Dieu et de la relation de Dieu avec le monde de la création à la nouvelle création avec Jésus au milieu… le narratif concerne un créateur et sa création : des humains faits à l’image du créateur et appelés à réaliser certaines tâches ». Le créateur a agi pour remédier à la rébellion des humains, à travers Israël et à l’extrême à travers Jésus. L’histoire continu : « Le créateur agit par son Esprit dans le monde pour y apporter sa restauration et une nouvelle floraison, ce qui est son but ».

Cependant, « ce narratif constitue également une vision du monde, une manière de comprendre les réalités et les relations dans le monde comme nous les percevons ». « Une vision du monde n’est pas ce que nous regardons, mais ce à travers quoi nous regardons. Elle génère une représentation de la manière dont nous devrions vivre dans le monde et, par-dessus tout, le sens de l’identité et de la place qui permet à des êtres humains d’être ce qu’ils sont. Les visions du monde procurent des réponses généralement non définies et implicites, mais d’autant plus puissantes pour des questions qui commencent avec : « qui ? », « où ? », et « quoi ? », « comment ? », et « quand ? ». Des croyances et des actions émergent de cette combinaison sous-jacente de récits, de symboles, de pratiques, et de questions qui constituent la vision du monde » (p 881).

NT Wright présente alors les réponses apportées par la théologie chrétienne à ces cinq questions qui fondent une vision du monde.

° Qui sommes-nous ? « Nous sommes des humains faits à l’image du créateur. Nous avons des responsabilités vocationnelles qui correspondent à ce statut. Fondamentalement, nous ne sommes pas déterminés par la race, le genre, la classe sociale, la localisation géographique, et nous ne sommes pas de simples pions dans un jeu déterministe ».

° Où sommes-nous ? « Nous sommes dans un monde bon et beau bien que passager, la création de Dieu dans l’image duquel nous sommes faits. Nous ne sommes pas dans un monde étranger et hostile (comme les gnostiques l’imaginent), ni dans un cosmos auquel nous devons allégeance comme à un être divin (comme les panthéistes le suggéreraient) et non plus dans un monde dépourvu de sens (comme l’épicurianisme, ancien et moderne, le suggère) ».

° Qu’est ce qui est mauvais ? « L’humanité s’est rebellée contre le créateur. Cette rébellion reflète une dislocation cosmique entre le créateur et la création et le monde est en conséquence désaccordée avec son intention créatrice. Une vision chrétienne du monde rejette le dualisme qui associe le mal à la création et à la nature physique. Elle rejette également le monisme qui analyse le mal simplement en terme de quelques humains en partie désaccordés avec leur environnement. Son analyse du mal est plus subtile et va plus loin… » Elle refuse également d’ériger en vérité des analyses partielles comme celles de Marx et de Freud.

° Comment ceci peut être mis à l’endroit ? « Le créateur a agi, est agissant et agira à l’intérieur de sa création pour traiter avec le poids du mal amené par la rébellion humaine et ainsi ramener le monde à la finalité pour laquelle il a été fait, c’est-à-dire qu’il résonne pleinement avec sa présence et sa gloire. Naturellement, cette action trouve son centre, son moteur en Jésus et dans l’esprit du créateur ». Les solutions partielles sont écartées.

° Quelle heure est-il ? « De l’ancien Israël aux juifs du second Temple et jusque dans le premier christianisme, il y a toujours eu un sens de là où nous sommes dans l’histoire. Du point de vue chrétien, nous sommes dans le temps de l’accomplissement, le temps où le royaume de Dieu a déjà été lancé d’une façon décisive sur terre comme au ciel à travers l’œuvre de Jésus lui-même. Toutes choses, y compris la mort, sont soumises à son règne. C’est le cinquième acte de la scène cosmique de cinq actes qui commença avec la création, continue avec la rébellion humaine, a vu l’appel d’Abraham et de sa famille, et puis a vu cela porter le fruit ultime en Jésus. L’église menée par l’esprit est appelée à vivre la vie humaine authentique anticipant dans le présent la vie de « l’âge à venir », dans la libération de la puissance du mal qui a été lancée par la mort et la résurrection de Jésus » (p 882).

N T Wright nous montre en quoi la vision du monde chrétienne induit un genre de vie.

« La vision du monde chrétienne engendre un mode particulier d’être au monde ». Et là, l’auteur cite l’épitre à Diognète, écrite par un auteur chrétien de la fin du IIe siècle. Il y est dit que « ce que l’âme est dans le corps, c’est ainsi ce que sont les chrétiens dans le monde, c’est-à-dire : moyens de vie, préservation, guérison et amour répandus dans le monde ».

En fait, dans le cas du christianisme, on pourrait mieux l’exprimer comme étant « pour » le monde puisque, fondamentalement, dans la vision du monde chrétienne, l’humanité s’inscrit dans le dispositif du créateur de prendre soin du monde, et les chrétiens, en particulier, sont en charge d’apporte la guérison dans le monde » (p 882-883). Naturellement, comme pour d’autres visions du monde, ceux qui y adhèrent ne sont pas forcément à la hauteur, mais, en principe, la vision chrétienne du monde incite à la guérison du monde et à l’anticipation de l’accomplissement final.

Quelle sont les croyances de base ? s’interroge NT Wright. Il passe en revue les affirmations de base des premiers siècles. « Inspiré directement par le Nouveau Testament lui-même, le IIe siècle a insisté sur le fait que la rédemption signifiait la réaffirmation de la bonté de la création originelle. Les IIIe et le IVe siècles, faisant à nouveau écho au Nouveau Testament, ont insisté sur le fait que Jésus était et doit être identifié comme incarnant dans une forme humaine le Dieu unique d’Israël. Les IVe et Ve siècle, s’appuyant sur les écrits bibliques ont insisté sur le fait que la vie chrétienne, œuvre et témoignage, était et est elle-même l’œuvre du même Dieu vivant en la personne de son esprit… Le Nouveau Testament fournit ainsi la base pour une théologie et une vision du monde que nous pouvons expliquer et énoncer dans la guidance de l’Esprit, quelques réalités universelles dans l’expérience humaine : la justice, la spiritualité, la relation, la beauté, la liberté, la vérité et la puissance. Une vision chrétienne du monde nous dit ce que ces réalités signifient, qu’en faire, comment nous en réjouir et comment ne pas en abuser. Une vision chrétienne du monde centrée sur ces réalités nous rend capable de nous engager dans une adoration authentique, d’accomplir la vocation chrétienne et de promouvoir l’épanouissement des humains, individuellement et collectivement » (p 884).

Une vision du monde qui ouvre un chemin

Ce chapitre se poursuit par deux développements, l’un sur « la mission » et l’autre sur « une manière de vivre chrétien ». Nous y renvoyons le lecteur. Cependant, en lien avec la perspective de NT Wright sur la vision du monde chrétienne, nous l’entendons préciser sa manière d’envisager la mission de l’Église.

« La mission de l’église – ou plus justement la mission de Dieu à travers l’église, la tâche en cours pour laquelle le Dieu vivant envoie et équipe l’église – peut être justement comprise seulement à la lumière d’une eschatologie pleinement biblique. Cela veut dire adopter fermement la vision biblique de la nouvelle création, du nouveau ciel et de la nouvelle terre, inaugurée quand Jésus a annoncé le royaume de Dieu et a ressuscité des morts après avoir vaincu les puissances des ténèbres et appelée à être consommée à son retour en gloire quand il rendra toute chose nouvelle. La mission de l’église dérive de cette inauguration, dynamisée par le même esprit par le pouvoir duquel Jésus est ressuscité et elle pointe en avant vers cette consommation, l’anticipant, démontrant sa vie transformant la réalité même dans le moment présent, et appelant les hommes, les femmes et les enfants à prendre part à la vie nouvelle commune et personnelle qui est déjà une réalité et qui sera pleinement réalisée à la fin… Dans cette perspective, le rôle de l’église est de proclamer le seigneur Jésus, d’appeler les gens à le suivre avec foi, à nourrir les croyants de manière à ce qu’ils deviennent de saint disciples et pratiquent la miséricorde et la justice dans chaque contexte et chaque environnement… » (p 884).

En espérance

Ce chapitre s’achève par une grande évocation de l’espérance qui vient nous éclairer au milieu des ombres que nous rencontrons en chemin et dans l’écart que nous ressentons parfois ente la vision et le vécu quotidien. « En Romains 15.4, Paul nous indique que le but de l’écriture est de nous permettre d’avoir une espérance. Il parlait naturellement des écritures d’Israël, mais le même rôle est dévolu aux premiers écrits chrétiens. Si il en est ainsi, alors, un but éminent de l’étude du nouveau Testament est d’expliquer et d’éclairer la substance de cette espérance. En fait, nous pourrions même dire que la mission de l’église est de partager et de refléter l’espérance future telle que le Nouveau Testament la présente ». Cette espérance n’est-elle pas à porter dans un monde plus ou moins désespéré, là où on voit « les effets du chaos financier global », là où il y a « du chômage et des familles brisées », là où « les réfugiés se sentent étrangers et méprisés », là où « l’injustice raciale parait hideusement naturelle et où la xénophobie fait partie de la rhétorique politique habituelle ». Et NT Wright continue d’énumérer les situations marquées par la souffrance sociale,… « un monde dans lequel les riches ne cessent de devenir plus riches et les pauvres ne cessent de devenir plus pauvres ». « L’église dans la puissance de l’esprit doit marquer dans sa vie et son enseignement qu’il y a plus pour être humain que la simple survie, plus que l’hédonisme et le pouvoir, plus que l’ambition et la distraction… Il y a quelque chose de plus puissant que l’économie et les bombes ». « Il y a une manière différente d’être humain et elle a été lancée, d’une façon décisive par Jésus. Il y a un nouveau monde et il a déjà commencé et il œuvre par la guérison et le pardon, et se manifeste à travers de nouveaux départs et une fraiche énergie ».

« L’église, parce qu’elle est la famille qui croit en la nouvelle création, une croyance constamment réaffirmée dans le Nouveau Testament, devrait se manifester dans chaque ville et chaque village comme l’espace où l’espérance éclate. Non pas seulement l’espérance qu’il y a quelque chose de meilleur dans l’au-delà : plutôt, une croyance que le nouveau monde de Dieu a été semé, comme des graines dans un champ et qu’il est déjà en train de produire des fruits surprenants. La vie du nouveau monde a déjà été déchargée dans le temps présent. Et ce que nous faisons comme résultat de cette vie, cette énergie et cette direction données par l’esprit, est déjà en soi, une partie du nouveau monde que Dieu est en train de créer. Quand cette espérance prend racine, l’histoire racontée par l’ensemble du Nouveau Testament prend vie à nouveau et à nouveau, à travers Jésus et par son esprit. Le nouveau monde est né ». (p 889).

Inspiré par une connaissance intime du Nouveau Testament, NT Wright développe une théologie qui va de pair avec une vision chrétienne du monde et l’espérance qui l’accompagne. Dans la perspective de NT Wright, à partir de la mort et de la résurrection de Jésus, en réponse aux attentes prophétiques, nous sommes engagés dans une nouvelle création et appelés à participer à « un nouveau monde ». Certes, dans notre actualité si brutale, ce « nouveau monde » est parfois difficile à reconnaitre. A nous d’en faire l’expérience et de le découvrir. Cette dynamique théologique vient bousculer une piété repliée sur elle-même et exclusivement tournée vers un salut individualiste. Ainsi l’auteur émet un reproche : « Nous avons Platonisé (suivant la philosophie de Platon) notre eschatologie, substituant les âmes allant au paradis à la nouvelle création promise » (p 878). Cette théologie se fonde sur une histoire et accorde une grande importance à l’église. On peut envisager l’œuvre du Saint Esprit, au-delà. Engagée dans le monde, cette théologie a été bien reçue dans les milieux de l’Église émergente, comme il en a été de même pour la théologie de Jürgen Moltmann, théologie elle aussi à dimension eschatologique. Ce fut dans sa « théologie de l’espérance » que Jürgen Moltmann rencontra une vaste audience (4) et le texte de NT Wright sur la vision chrétienne du monde s’achève par un accent sur l’espérance.

J H

- N T Wright. Wikipedia. The free encyclopedia: https://en.wikipedia.org/wiki/N._T._Wright

- Paul : sa vie et son œuvre, selon NT Wright : https://vivreetesperer.com/paul-sa-vie-et-son-oeuvre-selon-nt-wright/

- N T Wright. Michaël Bird. The New Testament in its world. An introduction to the history, literature and theology of the first Christians. Zondervan, 2019

- Quelle vision de Dieu, du monde, de l’humanité en phase avec les aspirations et les questionnements de notre époque ? Genèse de la pensée de Jürgen Moltmann : https://vivreetesperer.com/quelle-vision-de-dieu-du-monde-de-lhumanite-en-phase-avec-les-aspirations-et-les-questionnements-de-notre-epoque/

Comment la conscience de la divinité de Jésus est apparue

Comment la conscience de la divinité de Jésus est apparue, engendrant une nouvelle psyché humaine et le bouleversement du monothéisme traditionnel ?

« When did Jesus become God ?” par Ilia Delio

Dans notre monde en mutation, notre culture en pleine transformation, nous cherchons une nouvelle compréhension de notre état religieux et spirituel qui prenne en compte ce bouleversement. Dans cette recherche, il est bon de conjuguer une réflexion théologique et une compétence scientifique. Or, il y a bien des lieux où cette recherche est en cours, entre autres au ‘The Center for Christogenesis’ (1) animé, aux Etats-Unis par Ilia Delio (2), une sœur franciscaine hautement diplômée et qualifiée dans le domaine de la biologie et des neurosciences et théologienne notamment inspirée par Teilhard de Chardin. Délivrée des arcanes d’un catholicisme traditionnel, elle travaille dans un espace irrigué par une avancée scientifique et technologique spectaculaire et la conscience d’une transformation des mentalités. Nous présentons ici un des essais publié sur son site : « When did Jesus become God ? » (3). Dans d’autres textes, son approche des enseignements induits par la révolution scientifique et technologique en cours donne lieu à controverse. Mais ici, sa réflexion théologique, fondée sur une approche historique et psychologique à partir du Nouveau Testament, nous parait éclairante. Elle nous montre comment la prise de conscience de la divinité de Jésus dans les premiers temps va de pair avec la transformation de la psyché humaine qui s’est réalisée à l’époque. Cette analyse est une porte ouverte pour nous aider à reconnaitre aujourd’hui le transcendant divin à l’intérieur de nous : « recognize the transcendant divine ground within us ».

En avant-propos, Ilia Delio nous indique le sens de sa démarche : Dieu est un autre nom pour désigner la personne. La mutation chrétienne est le développement de la personnalité dans la liberté et l’amour ( « God is another name for personhood. The christian mutation is the development of personhood in freedom and love »).

L’émergence de la dévotion envers Jésus dans l’Église primitive.

Ilia Delio commence par nous inviter à mesurer combien la divinité de Jésus n’était pas évidente au départ dans le groupe de ses premiers disciples. A ce sujet, elle cite une théologienne australienne Anne Hunt : « Être chrétien avec la conviction de foi chrétienne que Jésus est divin et que Dieu est trinitaire, tend à voiler le caractère profondément révolutionnaire et radical qu’a représenté le développement de la conscience divine de Jésus pour ses disciples. Comme ceux-ci, Jésus était juif. Fidèles à leur tradition, ils tenaient une notion monothéiste exclusiviste de Dieu et de la dévotion à Dieu. Cependant leur expérience de Jésus suscitait chez eux un changement vraiment incroyable dans leur conscience de Dieu et une réinterprétation radicale de leur foi en un Dieu unique qui en viendrait éventuellement à s’exprimer dans la doctrine chrétienne de la Trinité ».

Ilia Delio trouve qu’il y a là « un mouvement vraiment fascinant ». « Comment est-ce qu’une compréhension de Dieu entièrement nouvelle a-t-elle émergé dans la vie d’un jeune homme juif, du nom de Jésus de Nazareth ? Les chercheurs s’accordent sur le fait que la mentalité religieuse des premiers chrétiens étaient façonnée par la tradition juive et que les disciples cherchaient à comprendre la signification de la vie de Jésus dans la relation à l’ancien Testament. La mort de Jésus et l’expérience de la résurrection de Jésus a conduit les disciples à proclamer que Jésus est Seigneur.

Quelle a été l’expérience psychologique transformante des premiers disciples ?

Ilia Delio fait appel à la recherche d’un chercheur bénédictin Sebastian Moore qui a cherché à déchiffrer l’expérience psychologique des premiers disciples.

« Ce qui comptait dans cette nouvelle expérience de la conscience de Dieu en la personne de Jésus, c’était une conscience nouvelle qui ne pouvait refléter plus longtemps un strict monothéisme (un Dieu), mais une nouvelle compréhension de la puissance de Dieu, une puissance partagée exprimée dans une perspective binitarienne (le Père et le Fils), qui éventuellement évoluerait vers la doctrine de la Trinité ». Ilia Delio se réfère ensuite à un chercheur spécialisé dans le Nouveau Testament tardif, Larry Hurtado : « Les premiers disciples ont vécu une mutation de conscience qui les a mené à chercher un fondement scripturaire pour la révolution chrétienne. Tandis que l’Ancien Testament utilise l‘imagerie d’un agencement divin tel qu’en Psaume 110.1 : « l’Éternel a déclaré à mon Seigneur : « Assieds-toi à ma droite jusqu’à ce que j’ai fait de tes ennemis ton marchepied » et le Livre de Daniel 7.14 : « On lui donna la domination, la gloire et le règne et tous les peuples, les nations et langues le serviront… » et ainsi aussi les écrits du Nouveau Testament tels que Romains 1.4 utilisent l’agencement divin pour décrire la divinité de Christ, « né de la postérité de David selon la chair et déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l’Esprit de sainteté par la résurrection d’entre les morts ». De même, en Actes 2.36, la résurrection de Jésus est conçue comme impliquant son exaltation à une position céleste d’importance majeure dans le plan de rédemption de Dieu. Essentiellement, comme Hurtado le souligne, Jésus de Nazareth a été associé à l’agencement divin que Paul a hérité du premier cercle de chrétiens juifs palestiniens et qu’il a lui-même élaboré partir de sa propre réflexion sur la signification de Christ ».

Le changement est apparu également dans les modes de dévotion. Selon Hurtado, « la dévotion chrétienne précoce a constitué une mutation significative dans le monothéisme juif. Il y a eu là une émergence d’une association étroite entre Dieu et Jésus-Christ et d’un mode monothéiste binitarien d’adoration et de prière ». « Les disciples ont fait l’expérience d’une présence énergétique nouvelle de Dieu en la personne de Jésus. Et une nouvelle conscience religieuse de la puissance d’amour de Dieu a jailli en eux. La transition du Jésus juif à Jésus- Christ, fils de Dieu, a fait irruption soudainement et rapidement et non graduellement et tardivement ». A partir de son origine, elle s’est rapidement étendue.

Une conscience nouvelle de la présence de Dieu

Ilia Delio nous parle ici en terme d’expérience spirituelle. « Si les disciples ont eu une conscience unique de Jésus comme Dieu, c’est parce que Jésus lui-même a manifesté une conscience nouvelle de la présence de Dieu. Comme Carl Jung l’a noté, Jésus est parvenu à un niveau supérieur, un niveau nouveau de la conscience de Dieu à l’intérieur de lui-même, réalisant un processus d’individuation et atteignant un niveau nouveau de liberté et ainsi un nouveau sens de mission. Selon Jung, les religions monothéistes ont évité la dimension psychique de le personnalité humaine, ce qui a conduit à une conception rétrécie de Dieu ». En ce sens, Ilia Delio pousuit : « Les chrétiens, en particulier, ont exclu la dimension psychique de la vie de Jésus de toute considération doctrinale, alors que c’est exactement ce qui distingue Jésus de Nazareth, une conscience nouvelle de la présence de Dieu qui l’a mené à ses actions radicales d’inclusivité, de guérison, de compassion et ultimement de sacrifice de soi.

L’expérience d’une nouvelle expérience immanente de Dieu est à l’origine de la dévotion à Jésus ». En suivant l’analyse de Sebastian Moore, Ilia Delio retrace trois étapes dans le développement de cette dévotion. La première étape fut « un éveil du désir lorsque les disciples firent l’expérience d’une joie et d’une extase dans leur interaction avec Jésus en Galilée, un sens nouveau et captivant de Dieu, un sens de Dieu délivré du fardeau du péché et de la culpabilité, le sens d’un Dieu ni éloigné, ni dominateur, mais une présence aimante et compatissante ». Cependant, au cours d’une deuxième étape marquée par la mort terrible de Jésus, les disciples ont fait « l’expérience de la désolation et du sentiment que tout était perdu. La mort de Jésus les a précipité dans une profonde crise spirituelle marquée par le désespoir, la honte et la confusion… Au sens jungien, les disciples subissait la mort de l’ego ».

Une troisième étape a suivi. « Moore suggère que la mort de Jésus a créé un sentiment de la mort de Dieu chez les disciples et que, avec l’apparition de Jésus ressuscité, ils ont fait l’expérience de Jésus ressuscité comme rien de moins que l’expérience renouvelée de Dieu en leur sein. Le Dieu de Jésus, le Père qui était mort avec Jésus et qui maintenant déclare son amour dans la résurrection de Jésus, Le Dieu qui est l’auteur de ce plan aimant et donneur de vie, réémergeait dans une puissance nouvelle ». Ils ressentaient que Jésus était Dieu. « Au début, ce fut un déplacement de la divinité vers Jésus qui devint le centre de leur nouvelle conscience de Dieu. Cependant, les disciples ne pouvaient appréhender cette extension de la divinité à Jésus sans que quelque chose prenne place à l’intérieur d’eux-mêmes. C’est au niveau de la conscience personnelle que cette nouvelle réalité a émergé. Selon Moore, c’est le mystère pascal de la mort et de la résurrection de Jésus qui a été la clef de la transformation radicale de la conscience de Dieu, une transformation qui a commencé avec leur expérience de Jésus dans son ministère terrestre et qui a été purifiée par la mort et la résurrection de Jésus ».

Une révolution théologique

Ilia Delio met en valeur le rôle majeur de la résurrection dans la transformation de la vision des disciples. « Pour eux, Dieu a émergé à nouveau vivant dans la personne même de Jésus, vivant comme jamais avant, avec une nouvelle compréhension d’eux-mêmes et de Jésus, radicalement transformée, libérée, énergisée ». C’est ainsi qu’une nouvelle vision théologique a émergé. « La mutation chrétienne a été une révolution théologique et une évolution de la personne humaine. La puissance du Dieu monothéiste a été éveillée dans la personne humaine comme la puissance d’une vie nouvelle révélée en Jésus et énergétisée par l’Esprit. Le langage de la Trinité a été une sténographie de la puissance partagée de l’amour, étendue dans la création par la Divinité… La transition du monothéisme au théisme binitarien, puis au théisme trinitarien, est une évolution de la conscience religieuse qui a des implications radicales pour une présence nouvelle de Dieu dans le monde et un nouveau genre de personne dans la montée d’un nouvel ordre mondial ».

Ultérieurement, une grande déviation théologique

La politisation de Dieu au Concile de Nicée en 325 et le mariage entre Athènes et Jérusalem ont mené à une héllénisation de la doctrine qui a provoqué une abstraction du langage philosophique dépouillé de sa dimension psychique. Le langage de la nature divine, essence, être et substance, devint une sémantique logique. La mutation chrétienne était avortée et la révolution de la puissance divine introduite par Jésus de Nazareth ne murit jamais. Au lieu d’une nouvelle puissance divine d’amour agissant dans le monde à l’intérieur de la personne humaine et à travers elle, ce qui a émergé, c’est l’internalisation du pouvoir divin exprimé dans un Dieu patriarcal… Comme la doctrine était institutionalisée, l’accent est passé de l’orthopraxie à l’orthodoxie. Le triomphe de l’institution patriarcale a supprimé la psyché humaine et a rendu impuissante la mutation chrétienne ».

Ilia Delio met en évidence l’ampleur du désastre. « Si la mutation chrétienne avait échappé à la politique de puissance et à la main-mise du patriarcat…, nous aurions probablement une église et un monde entièrement différents. Mais le nouveau mouvement était trop jeune et trop fragile pour y échapper : l’institutionnalisation du christianisme lui donna le pouvoir de modeler le premier millier d’années de la civilisation occidentale donnant naissance à une psyché sans Dieu et une humanité sans aucun vrai projet collectif ».

La primauté de l’expérience

Quelle est la portée de formulations doctrinales si elles ne s’appuient pas sur l’expérience ? Ilia Delio exprime la primauté de l’expérience : « Il me semble qu’à notre époque, le premier besoin théologique est que le psychologique assure la médiation du transcendant ». Elle précise : « Le seul vrai but du christianisme est d’éveiller le transcendant divin au niveau de la psyché. Tout le reste est mortel. La divinité de Jésus ressuscité et la nature trinitaire de l’être divin ne sont pas seulement des doctrines théologiques, mais des réalités profondément psychologiques. L’expérience des mystères à un niveau profondément psychologique est nécessaire avant leur expression dans la prière et la dévotion et avant l’articulation à une doctrine. La tâche de porter la foi et le sens religieux à la conscience contemporaine demande une médiation expressément psychologique, un éveil profondément personnel par lequel l’histoire de Jésus rencontre et transforme notre propre histoire personnelle »

Un enjeu majeur

Ilia Delio n’est pas seulement une théologienne, elle est également une scientifique qui suit de près l’avancée des sciences et des technologies. Elle est attentive à l’évolution du monde et à la mutation en cours de celui-ci. C’est dans cette perspective qu’elle situe la requête spirituelle et l’offre de la foi chrétienne. « Nous sommes aujourd’hui dans une étape de vie entièrement nouvelle au sein d’un univers en expansion. Nous en savons beaucoup plus sur la matière et l’esprit et nous avons une opportunité de changer le cours de l’histoire en portant la mutation chrétienne en alignement avec la science moderne et la cosmologie. Si nous ne le faisons pas, nous serons confrontés à des conséquences désastreuses. Aussi longtemps que la psyché humaine demeure évincée de son foyer naturel en la divinité, nous, humains, sommes des coquilles vides à la recherche de notre fondement de sens le plus profond. C’est le moment de reconnaitre en nous un terreau divin et transcendant et d’entrer dans une mutation qui peut mener à une réalité plus riche de la vie planétaire, pleinement vivante dans la gloire de Dieu ».

Cet texte d’Ilia Delio nous parait remarquable, car il éclaire notre expérience de foi, en la situant à l’image d’une première expérience, celle des disciples eux-mêmes inspirés par l’expérience de Jésus.

J H

- Center for Christogenesis : https://christogenesis.org/about/ilia-delio/

- Ilia Delio. Wikipedia. The free encyclopedia : https://en.wikipedia.org/wiki/Ilia_Delio

- When did Jesus become God? : https://christogenesis.org/when-did-jesus-become-god/

Face à la crise écologique, réaliser des transitions justes

Une nouvelle pensée économique selon Eloi Laurent

Pour réaliser les transformations économiques requises urgemment par la crise écologique, nous avons besoin de considérer l’économie sous un jour nouveau. C’est pourquoi Eloi Laurent nous propose un livre intitulé : « Économie pour le XXIe siècle. Manuel des transitions justes » (1). Eloi Laurent est enseignant-chercheur à l’OFCE/Sciences Po et à Ponts Paris Tech et à l’international ; il a enseigné dans les universités Harvard et Stanford. Il est donc bien placé pour constater « la perplexité croissante des étudiants » vis-à-vis de l’enseignement d’une « économie aveugle à l’écologie comme s’il s’agissait de deux mondes parallèles ».

« Économiste engagé dans le débat public, il jette ici un regard critique et constructif sur sa discipline ». « Ce manuel innovant propose une économie pour le XXIe siècle, qui intègre défis écologiques et enjeux sociaux : une économie qui part de la biosphère plutôt que de la traiter comme une variable d’ajustement ; une économie qui place au centre la crise des inégalités sociales plutôt que l’obsession de la croissance ; une économie organique en prise avec le vivant dont nous dépendons ; une économie en dialogue avec les autres disciplines. En somme, une économie mise au service des transitions justes qui ont pour but de préserver notre planète et nos libertés » (page de couverture).

Comme la prise de conscience écologique nous a appelé à étudier sur ce blog des pistes de transformation dans différents domaines, depuis l’économie (2) et la socio-politique (3) ou l’environnementalisme (4) jusqu’à la philosophie (5) et la spiritualité (6), cet ouvrage est particulièrement bienvenu car il nous offre un chemin qui allie la prise en compte des effets mortifères des inégalités et des politiques écologiques pour tracer le chemin de ‘transitions justes’.

Ce livre s’organise en deux grandes parties .« La première partie présente un cadre, une méthode et des outils pour insérer l’économie entre la réalité écologique et les principes de justice. La seconde partie applique cette approche social-écologique à toutes les grandes questions de notre temps : la biodiversité, les écosystèmes, l’énergie, le climat, etc… et donne à voir tous les leviers d’action pour mener à bien des transitions justes : Nations unies, Union européenne, gouvernement français, territoires, entreprises, communautés » (page de couverture). On se reportera à ces différents champs d’étude. Nous introduirons ici le lecteur à la manière dont Eloi Laurent présente les attendus de la nouvelle économie et l’approche sociale-écologique au cœur de cette vision nouvelle

Ce que l’économie savait, ce qu’elle a oublié, ce qu’elle peut encore nous apprendre.

Pour réussir la transition écologique, il serait bon de pouvoir éclairer et guider les changements économiques nécessaires par des savoirs économiques. C’est là que l’auteur met en évidence le manque de pertinence des sciences économiques actuelles. « L’économie standard s’est enfermée au cours des dernières décennies du siècle précédent dans une approche beaucoup trop étroite de la coopération sociale et du développement humain, fixée sur des obsessions abstraites telle que l’efficacité, la rentabilité ou la croissance, qui la rendent trop inopérante aujourd’hui. Ce faisant, elle a méprisé sa propre richesse, ignoré son écodiversité, et négligé de s’interroger sur les conditions de possibilité de l’activité économique » (p 10).

Or, en remontant aux origines, puis dans l’histoire de l’économie politique, on découvre que celle-ci a longtemps tenu grand compte des ressources naturelles et de l’environnement.

« Contrairement aux apparences contemporaines, il apparait que l’analyse économique a développé très tôt une double préoccupation pour la justice et pour la question écologique et même pour l’articulation de ces deux thématiques » (p 15). L’auteur remonte aux origines. L’économie a été inventée en Grèce, il y a 2500 ans par Xénophon, propriétaire administrant un domaine agricole, et par Aristote dans sa ‘Politique’. Chez Aristote, l’économie, c’est « la discipline de la sobriété au service des besoins essentiels. C’est donc une discipline qui concilie les besoins des humains avec les contraintes de leur environnement. Quand l’économie devient ‘économie politique’ à l’époque moderne, les premiers « économistes font de la nature la source de la richesse et l’origine du pouvoir ». (p 15-16). C’est au XVIIIe siècle qu’une pensée économique émerge à nouveau. « Les premiers économistes sont les physiocrates, un groupe de philosophes et de responsables politiques français. Ils ont été les premiers à construire un modèle cohérent de représentation de l’économie où les ressources naturelles jouaient un rôle central. Les physiocrates nous aident à comprendre le lien essentiel entre ressources naturelles, pouvoir politique et justice sociale. Cette analyse se prolonge avec les travaux de l’école classique anglaise » (p 16-19). L’auteur évoque ici David Ricardo et John Stuart Mill. Alors qu’en 1848, la première révolution industrielle atteint son pinacle, John Stuart Mill envisage un ralentissement de la croissance, un ‘état stationnaire’. « Où tendons nous ? A quel but définitif la société marche-t-elle avec son progrès industriel ?… Les économistes n’ont pas manqué de voir plus ou moins distinctement que l’accroissement de la richesse n’est pas illimité ; qu’à la fin de ce qu’on appelle l’état progressif se trouve l’état stationnaire… ». Et, dès cette époque, il pressent et envisage la question écologique : « Si la terre doit perdre une grande partie de l’agrément qu’elle doit aux objets, que détruirait l’accroissement continu de la richesse et de la population… j’espère sincèrement pour la postérité qu’elle se contentera de l’état stationnaire longtemps avant d’y être forcée par la nécessité ». Eloi Laurent commente ainsi : « La nature révolutionnaire du questionnement de John Stuart Mill sur les finalités mêmes de l’économie capitaliste libérale réside dans sa compréhension de l’impact profond que les sociétés humaines ont déjà, de son temps, sur la biosphère ». D’une manière positive, John Stuart Mill précise : « Ce ne sera que quand, avec de bonnes institutions, l’humanité sera guidée par une judicieuse prévoyance, que les conquêtes faites sur les forces de la nature par l’intelligence et l’énergie des explorateurs scientifiques deviendront la propriété commune de l’espèce et un moyen d’améliorer et d’élever le sort de tous » (p 41-42).

Eloi Laurent nous montre ensuite le tournant intervenu dans les sciences économiques au XXe siècle. D’après Dani Rodrik, « l’économie serait différente des autres sciences sociales (et pour tout dire supérieure), du fait de sa maitrise des modèles, autrement dit de représentations simplifiées et opératoires des comportements humains, lesquels permettraient d’identifier des relations causales. L’économie du XXe se serait ainsi progressivement singularisée par l’amélioration de ses techniques quantitatives, prenant appui sur la formalisation mathématique pour développer l’économétrie, la théorie des jeux jusqu’à l’économie computationnelle et le big data d’aujourd’hui. En réalité, la question des instruments apparait secondaire dans l’émancipation de l’économie au XXe siècle. La véritable rupture n’est pas formelle mais substantielle : c’est la rupture avec la philosophie, l’éthique et la justice » (p 42). L’auteur rappelle que les enjeux de répartition et les principes de justice étaient au cœur de l’œuvre des pères fondateurs de ce qu’on a appelé ‘l’économie politique’. Mais force est de constater que ces enjeux ont été marginalisés et finalement presque oblitérés dans les dernières décennies du XXe siècle. Cet aveuglement progressif dans les travaux de l’école néoclassique a été aggravé par la focalisation sur le court terme par l’approche keynésienne.

L’auteur met en évidence « la relégation de l’enjeu de la justice par rapport à celui de l’efficacité » dans les publications en économie à partir de la fin du XIXe siècle. Ce n’est qu’à partir des années 2000 que « l’économie des inégalités a fait un retour remarqué ».

Eloi Laurent nous propose également une histoire du développement de l’économie de l’environnement à partir du milieu du XIXe siècle. Au début des années 1960, une économie écologique émerge comme une réponse au défi de la soutenabilité déjà cristallisé par la publication du rapport Brundtland publié dans le cadre d’une commission des Nations Unies en 1987, qui définit pour la première fois le ‘développement soutenable’ (ou durable) comme « un mode de développement qui répond aux besoins des générations présentes, sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs » (p 50).

Cependant, malgré les recherches sur l’économie de l’environnement pendant un siècle et demi, cette discipline est encore négligée dans le domaine de l’économie. « Dans leur grande majorité, les économistes ignorent les questions environnementales, au double sens de l’inculture et de l’indifférence » (p 50). Cette affirmation s’appuie sur un examen de la littérature économique contemporaine. « Ce désintérêt est d’autant plus préjudiciable que la transition écologique est désormais un enjeu de sciences sociales : les sciences dures ont largement œuvré pour révéler l’ampleur et l’urgence des crises écologiques ». Aujourd’hui, « ce sont les sciences sociales, dont l’économie, qui détiennent la clé des problèmes que les sciences dures ont révélés » (p 56).

Une approche sociale-écologique

Pour des transitions justes.

Un constat s’impose aujourd’hui : les ravages provoqués par la montée croissante des inégalités. « Nos sociétés sont devenues de plus en plus inégalitaires., fragmentées et polarisées au cours des quarante dernières années tandis que les dégradations environnementales s’accéléraient pour atteindre des niveaux inédits. La crise des inégalités et les crises écologiques marchent du même pas. Les 35 pays considérés comme les plus riches, qui ne représentent que 15% de la population mondiale sont ainsi responsables de75% de la consommation démesurée des ressources naturelles depuis 1970. Et la moitié des émissions de CO2 depuis 1990 est le fait de seulement 10% des humains » (p 8). « Nos systèmes sociaux – à commencer par nos systèmes économiques – sont devenus autodestructeurs et l’avidité d’une partie des humains est devenue préjudiciable à la poursuite de l’avenir de l’humanité. C’est pourquoi nous devons trouver un moyen d’inverser la spirale social-écologique vicieuse dans laquelle nous sommes pris » (p 9).

C’est dans cette perspective qu’Eloi Laurent met en évidence le rapport réciproque entre les inégalités et les effets de la crise écologique.

« ° La non-transition écologique – c’est-à-dire la situation actuelle dans laquelle les crises écologiques s’aggravent sans trouver de réponse adéquate – est génératrice d’inégalités sociales qui touchent d’abord les plus démunis.

° La nécessaire réduction des inégalités sociales peut atténuer les crises écologiques et réciproquement les politiques de transition écologique peuvent réduire les inégalités sociales et améliorer le bien-être des plus démunis.

° On peut concevoir des politiques social-écologiques qui, aujourd’hui, comme dans la durée, réduisent simultanément les inégalités sociales et les dégradations environnementales » (p 100).

Eloi Laurent consacre un chapitre à l’approche social-écologique (p 74-98). Il y aborde en premier les questions relatives à la gestion des communs : « De la tragédie des communs à la gouvernance des communs ». Mal gouvernés, les communs peuvent dégénérer. C’est ainsi qu’en 1968, Garett Hardin évoque ‘la tragédie des communs’. L’image est celle de « bergers épuisant le pâturage qu’ils partagent sans le posséder, faute de s’en répartir équitablement l’usage ». Hardin propose comme remède « soit de privatiser la ressource naturelle, soit d’instituer ‘une coercition réciproque par acceptation mutuelle’, autrement dit de recourir à un autorité centrale qui monopolisera le pouvoir de choisir et qui ressemble fort à un gouvernement dictatorial » (p 75). Pendant les décennies qui suivirent, l’article de Hardin « fut annexé par une pensée néolibérale en plein essor qui en fait l’emblème de sa lutte en faveur de la propriété exclusive comme seul outil rationnel de gestion des ressources » (p 75).

Cependant, si on a décrit deux solutions à la ‘tragédie des communs’ : la centralisation politique ou la privatisation, une troisième option apparait : « une révolution des communs dont Ostrom est le porte-étendard ». « Les travaux d’Ostrom et de ses nombreux coauteurs vont démontrer que les institutions qui permettent la préservation des ressources par la coopération sont engendrées par les communautés humaines elles-mêmes et pas par l’État, ni par le marché. Des centaines de gouvernances décentralisées évitent, partout dans le monde et depuis des millénaires, la tragédie des communs en permettant l’exploitation soutenable de toutes sortes de ressources : eau, forêts, poissons, etc » (p 78). En exemple, le partage de l’eau depuis le début de l’agriculture, il y a 10000 ans… « Ces principes de gouvernement écologique émanent des communautés humaines elles-mêmes, pas d’une autorité extérieure ». Toutes les informations sont ainsi à portée et nourrissent l’action. Quant à elle, la privatisation engendre l’inégalité.

« Dans ce cadre d’analyse, on voit clairement l’importance de la relation – horizontale, mais souvent négligée – entre préservation naturelle et confiance. Ce n’est donc pas un hasard si Ostrom a aussi contribué de manière décisive à la littérature sur la confiance en lien avec la coopération » (p 78). « Selon Ostrom, les individus qui coopèrent sont capables d’apprendre des autres ; Ils se souviennent des comportements de coopération et plus généralement de la fiabilité des personnes auxquelles ils ont affaire ; ils utilisent leur mémoire et d’autres indices… pour évaluer la fiabilité de leurs partenaires dans l’échange, avant de leur accorder leur confiance ; ils s’efforcent de se bâtir une réputation de fiabilité… ils adoptent des horizons temporels qui excèdent le passé immédiat… La coopération est une quête de connaissances partagées » (p 79). Ainsi, « grâce à Ostrom, on sait maintenant que des institutions communes enracinées dans des principes de justice, même réduites à leur plus simple expression, favorisent les comportements coopératifs. La théorie des communs d’Ostrom constitue donc la première matrice de l’approche sociale-écologique » (p 80).

L’approche sociale-écologique considère la relation réciproque entre dynamique sociale et dynamique environnementale en se concentrant sur le caractère imbriquée des deux crises qui caractérisent le début du XXIe siècle. A cet égard, l’approche sociale-écologique fonctionne à double sens : les inégalités sociales alimentent les crises écologiques tandis que les crises écologiques aggravent à leur tour les inégalités sociales » (p 80).

« L‘impact social des crises écologiques n’est pas le même pour les différents individus et groupes compte tenu de leur statut socio-économique » (p 81). L’auteur étudie l’incidence des riches et des pauvres sur l’environnement. « Du côté des riches, le sociologue Thomas Veblen a montré dans sa ‘Théorie de la classe de loisir’ que le désir de la classe moyenne d’imiter les modes de vie des classes les plus favorisées peut conduire à une épidémie culturelle de dégradations environnementales ». C’est l’attrait d’une ‘consommation ostentatoire’. Dans un autre registre, Indira Gandhi faisait remarquer que dans les pays les plus démunis, « la pauvreté conduit à des dégradations environnementales du fait de l’urgence sociale ». La richesse des pays pauvres du monde résidant d’abord dans les ressources naturelles, ils sont contraints à y puiser excessivement. « L’éradication de la pauvreté est donc souhaitable non seulement socialement, mais aussi sur le plan environnemental, à condition qu’elle ne prenne pas la forme d’un rattrapage consumériste, mais s’inscrive dans une redéfinition de la richesse globale » (p 83). « Les inégalités augmentent le besoin d’une croissance économique néfaste pour l’environnement et socialement inutile… Si l’accumulation de richesse dans un pays donné est accaparée par une petite fraction de la population, le reste de la population réclamera une croissance économique supplémentaire pour que son niveau de vie ne stagne pas ». Et, dans l’état actuel des choses, ce surplus de croissance « se traduira par davantage de dégradations environnementales ».

Comment réduire les inégalités ? « Par définition, il existe deux manières de les réduire: du bas vers le haut ou du haut vers le bas. Réduire les niveaux des groupes des plus riches de la population mondiale (les 10% qui émettent un peu moins de la moitié du CO2 mondial, d’après les analyses du GIEC en 2022) via une fiscalité adéquate se traduira logiquement par d’importantes réductions d’émission. De plus, les biens de ‘luxe’ engendrent beaucoup plus d’émissions de carbone que les biens de ‘nécessité’ (p 86).

Dans ce cadre, veiller à une transition juste : « Dans l’Union européenne, alors que les émissions par habitant ont baissé en moyenne de l’ordre de 25% entre 1990 et 2013, les émissions de 1% des plus riches ont augmenté de 7% (principalement sous l’effet du transport aérien et, dans une moindre mesure, terrestre) tandis que celles des 50% des plus pauvres ont baissé de 32%. Nous vivons donc une transition injuste dans le continent le plus avancé dans l’atténuation de la crise climatique » (p 87).

De plus, « Les inégalités augmentent l’irresponsabilité écologique des plus riches à l’intérieur de chaque pays et entre les nations ». On constate ainsi que le dommages environnementaux (activités polluantes, déchets) sont souvent affectés aux zones pauvres. « Les inégalités, qui affectent la santé des individus et des groupes, diminuent la résilience social-écologique des communautés et des sociétés, et affaiblissent leur capacité collective à s’adapter à l’accélération du changement environnemental global ». « Un important corpus de recherches… a confirmé l’impact négatif des inégalités sociales sur la santé physique et mentale aux niveaux local et national (via le stress, la violence, un moindre accès aux soins de santé etc.) » (p 91). Selon Paul Farmer, l’inégalité constitue un « fléau moderne » sur le plan sanitaire aussi redoutable que les agents infectieux. De même, la dynamique des inégalités sociales influe sur la résilience ou au contraire la vulnérabilité des populations exposées à de grands chocs. Et de plus, « Les inégalités entravent l’action collective visant à préserver les ressources naturelles… De nombreuses études ont montré comment l’inégalité nuit à la gestion durable des ressources communes car elle perturbe, démoralise et désorganise le communautés humaines » (p 92). De même, « les inégalités réduisent l’acceptabilité politique des préoccupations environnementales et la possibilité de compenser les effets socialement régressifs potentiels des politiques environnementales » (p 94).

Les horizons de la transition juste

« L’approche sociale-écologique, dont on vient de détailler les deux facettes, trouve depuis quelques années une traduction institutionnelle porteuse d’avenir dans l’idée de ‘transition juste’ qui monte en puissance dans le champ académique et dans la sphère politique. Ainsi, lors de la Cop 26 (novembre 2021), plusieurs chefs d‘état et de gouvernement ont co-signé une déclaration sur « la transition internationale juste » (p 96). Eloi Laurent nous rapporte l’évolution de cette notion. « Elle est née au début des années 1990 dans les milieux syndicalistes américains comme un projet social défensif visant à protéger les travailleurs des industries fossiles des conséquences des politiques climatiques sur leurs emplois et leurs retraites ». Ce projet a trouvé par la suite un écho dans d’autres contextes. « Dans cette perspective défensive, ce sont les politiques de transition qu’il s’agit de rendre justes. Or l’amplification des chocs écologiques (inondations, sécheresses, pandémies, etc.), indépendamment des politiques d’atténuation qui seront mises en œuvre pour y faire face, appelle une définition plus large et plus positive de la transition juste. Cet élargissement a été entamé sous l’influence de la Confédération internationale des syndicats, puis de la confédération européenne des syndicats, qui ont fait évoluer la transition juste vers une tentative de conciliation de la lutte contre le dérèglement climatique et la réduction des inégalités sociales, autour du thème des « emplois verts »… Eloi Laurent se réjouit de cette évolution, mais appelle à aller encore plus loin. « Il convient d’élargir encore le projet de transition juste en précisant ses exigences et surtout en s’efforçant de la rendre opératoire de manière démocratique… La transition juste ne doit plus seulement s’entendre comme un accompagnement social ou une compensation financière des politiques d’atténuation des crises écologiques, mais plus largement comme une stratégie de transition social-écologique intégrée » (p 97).

Eloi Laurent formule en conclusion trois exigences:

1) analyser systématiquement les chocs écologiques et les politiques correspondantes, sous l’angle de la justice sociale…

2) accorder la priorité dans les politiques de transition juste au bien-être humain dynamique éclairé par des enjeux de justice en vue de dépasser l’horizon de la croissance économique… Ce dépassement de la croissance économique est en train de devenir un élément de consensus dans la communauté globale environnementale

3) construire ces politiques de transition juste de manière démocratique en veillant à la compréhension, à l’adhésion et à l’engagement des citoyens… » (p 98).

Eloi Laurent présente ensuite la palette des transitions justes.

En économiste ouvert à un vaste horizon, Eloi Laurent nous apprend beaucoup sur la transition, un leitmotiv de notre époque. C’est ainsi que nous avons découvert son approche dans un podcast du journal Le Monde : « Comment rendre la transition heureuse », une approche qui nous a paru particulièrement ajustée (7). En présentant ce livre : « Manuel des transitions justes », nous n’en rendons compte que d’une petite part, car cet ouvrage aborde toute une gamme de questions relatives à la transition depuis : « la transition vers la préservation du monde vivant », « la transition vers la coopération et le bien-être » jusqu’à la « transition vers la pleine santé ». Il nous apparait ainsi comme une pièce marquante d’un des quelques thèmes que nous abordons sur ce blog. Certes, son propos est dense, mais il est accessible et, manifestement, il aborde la question majeure de la transition écologique sous un angle qui nous parait à la fois éthique et réaliste, cette « transition juste » qui se déploie dans une approche « social-écologique ».

J H

(1) Eloi Laurent. Économie pour le XXIe siècle. Manuel des transitions justes. La Découverte, 2023

(2) Sortir de l’obsession de l’efficience pour entrer dans un nouveau rapport avec la nature : https://vivreetesperer.com/sortir-de-lobsession-de-lefficience-pour-entrer-dans-un-nouveau-rapport-avec-la-nature/ Vers une civilisation écologique : https://vivreetesperer.com/vers-une-civilisation-ecologique/

Vers une économie symbiotique : https://vivreetesperer.com/vers-une-economie-symbiotique/

(3) Face à une accélération et à une chosification de la société : https://vivreetesperer.com/face-a-une-acceleration-et-a-une-chosification-de-la-societe/

Comment la puissance technologique n’engendre pas nécessairement le progrès : https://vivreetesperer.com/comment-la-puissance-technologique-nengendre-pas-necessairement-le-progres/

(4) L’humanité peut-elle faire face au dérèglement des équilibres naturels ? : https://vivreetesperer.com/lhumanite-peut-elle-faire-face-au-dereglement-des-equilibres-naturels/

(5) Les lumières à l’âge du vivant : https://vivreetesperer.com/des-lumieres-a-lage-du-vivant/

(6) Réenchanter notre relation au vivant : https://vivreetesperer.com/reenchanter-notre-relation-au-vivant/ Ecospiritualité : https://vivreetesperer.com/ecospiritualite/

(7) Comment rendre la transition heureuse ? le Monde. Eloi Laurent : https://podcasts.lemonde.fr/chaleur-humaine/202404090500-climat-comment-rendre-la-transition-heureuse

Ubuntu : une vision du monde relationnelle

Au sein de la culture occidentale, en fonction de différents facteurs comme la perception des effets néfastes d’un extrême individualisme et la montée d’une vision écologique, on prend de plus en plus conscience d’une réalité jusque-là méconnue : la relation, la reliance, la connexion. (1) Tout se tient. Cependant, cette évolution des esprits doit surmonter et dépasser une culture individualiste qui s’est installée dans le monde occidental depuis des siècles.

En regard, issue de la culture bantou, et par extension, africaine, « L’Ubuntu met l’accent sur le vivre ensemble, et l’interdépendance des individus au sein de la communauté. Des relations positives et une harmonie communautaire rehaussent notre humanité. L’idée force est de valoriser l’empathie, la compassion, la dignité et la valeur intrinsèque de chaque personne. Dans la philosophie de l’Ubuntu, le bien de la communauté est essentiel pour le bien de chaque individu. Être dans l’esprit de l’Ubuntu, c’est aussi apprécier la valeur de la coopération, le soutien mutuel, et le bien commun dans la prise de décision… Ubuntu est fondée sur la compréhension que chaque personne possède une valeur et une dignité intrinsèque. Elle renforce l’idée qu’étant un être social, un individu n’est pas intrinsèquement une entité solitaire, existant tout seul sur son île comme Robinson Crusoé. En vérité, l’être d’une personne est tissé avec celui des autres dans un tissu complexe de connexions sociales. Ubuntu se réalise dans un environnement social inclusif et des relations interconnectées. Une communauté régie par Ubuntu favorise le respect, la compassion, et une responsabilité partagée. En Afrique, la philosophie de l’Ubuntu se manifeste dans de nombreuses expressions culturelles, notamment dans la musique, les processus de prise de décision, qui promeuvent l’inclusivité, la construction de consensus, des systèmes de gouvernance et de résolution de conflits » (p 229-230).

Un homme, l’archevêque Desmond Tutu a fait connaitre la philosophie de l’Ubuntu dans le monde à travers son œuvre de réconciliation dans la période post-apartheid de l’Afrique du Sud… « L’archevêque Desmond Tutu, comme ancien président de la Commission Vérité et Réconciliation, a incarné l’esprit de l’Ubuntu dans le processus de réconciliation. Il a mis l’accent sur la valeur du pardon, de la guérison et du dialogue en se confrontant aux divisions et aux cicatrices du passé » (p 220).

Un livre, paru en 2024, aux Presses Universitaires de l’Université de Louvain se présente comme un recueil de textes examinant la vision de l’Ubuntu dans ses rapports avec la philosophie occidentale et ses contributions innovantes dans différents champs de la société et de la culture : « Ubuntu. A comparative study of an african concept of justice » (2). Parmi les autres livres portant sur Ubuntu, nous nous référons également ici à un livre publié à l’Harmattan : « Comprendre Ubuntu » (3) qui porte en sous-titre les noms de deux personnalités : Placide Tempels, un prêtre qui a mis en évidence l’originalité de la philosophie de l’Ubuntu en provenance de la culture Bantou et L’archevêque Desmond Tutu, grand acteur de la mise en œuvre de cette philosophie dans le champ politique et judiciaire.